選択性注意とは

【はじめに】

ここで書く内容は、書籍や論文を参照した所謂Evidenceに基づく内容、それに加え私個人の見解を含む内容を記載します。

あくまで21㌘分の私見が入りますことをご容赦下さい。

注意のベース

注意が何であるかは、誰でも知っていよう。同時に可能な一連のオブジェクトから1つを取り出して、明確に心にとどめることである。それは、あるものを効率的に扱うために、他のものを退かせることを意味している。

[横澤一彦 : 注意とは何か. CLINICAL NEUROSCIENCE 2017 Vol.35 No8]

[James W. : The principles of psychology Vol 1. New York:Dover;1890/1950]

これは数多の文献でしばしば引用される、James氏の注意の心理学的定義を表したものです。

つまり、ここで言う注意とはいわゆる選択性注意を指しており、その機能は「他のものを退かせること」この文言に集約されると私は考えています。

しばしば選択性注意は「選ぶこと」に注目されがちですが、本質は「取り除くこと」であると私は捉えています。

Ability to ignore irrelevant or distracting stimuli

「無関係な刺激や気が散るような刺激を無視する能力」

[M M Sohlberg : Improving attention and managing attentional problems. Adapting rehabilitation techniques to adults with ADD. Ann N Y Acad Sci

. 2001 Jun;931:359-75.]

例を挙げるなら、私たちはしばしば選択性注意を評価する上でターゲットを1つ提示し、刺激数を増やしていきますね。

(ちなみに、ここで言う刺激は情報の集合といった意味合いで捉えると良いかもしれません。)

刺激数を増やすという行為は、つまりは余計な刺激(ノイズ)を負荷として与えるということですから、それを上手く抑制できなければそこに注意が分散され、時間が掛かったり、見落としたり、誤ったものに反応したりしてしまうかもしれません。

これがいわゆる、気が散る(ノイズを取り除き切れていない)という状態であると考えられます。

結果的には「選ぶこと」になるのですが、どちらが先行的な事象であるかというのは結構重要なことであるように思います。

もう一つ例として、私たちは選択性注意を働かせている環境であっても、緊急時に他に注意を修正しなければならない場合がありますよね。

例えば地震速報が鳴ったのであれば、机上の課題に取り組んでいる場合ではありません。

その時、「選ぶこと」を先行事象に置いていると、地震速報という刺激はターゲットとして選ばれていない訳ですから、的にすら当たらないという理屈になってしまいます。

ここで「取り除くこと」を先行事象に置いていた場合、少なくとも刺激は的に当たった上で取り除かれるか否かという過程が踏まれるので、地震速報という現在より優先しなければならない対象に注意を修正する機会が得られるという訳です。

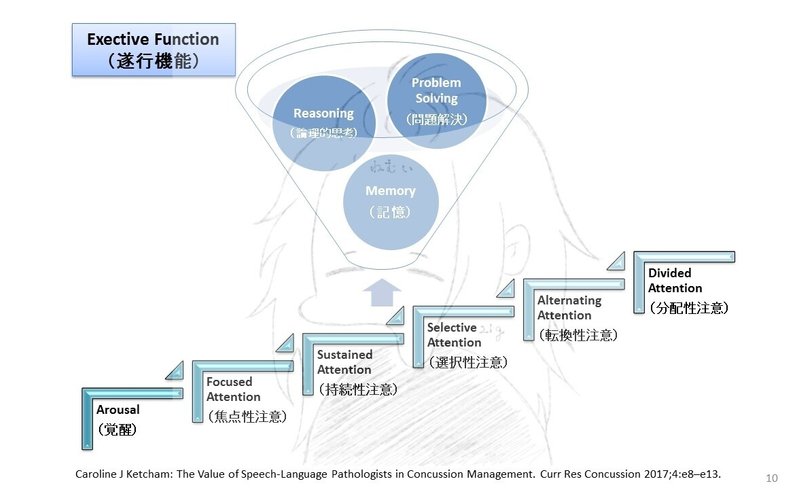

その上で、更に全般性注意はいくつかのコンポーネントに分かれますが、それらは基本的に、ベースに選択性注意を置いて機能すると捉えることが出来るのではないかと思います。

その1つの根拠として、時田先生の「急性期軽症脳出血患者における注意障害の改善について」という論文があります。

ここでは、リハビリ後の注意機能の改善過程から、焦点性と選択性の注意を下位のレベルに、持続性、転換性、分割性(分配性)の注意を上位のレベルの注意機能とする2層性の考えを提案しています。

ご興味ある方は一読してみても良いかと思います。

タイプ分類

注意機能にはいくつか分類の仕方がありますが、一先ず私はこのように分類しています。

(Posner氏のグループに属するとされるFan氏はAlerting、Orienting、Exective controlの3つに分けましたが、これについて話すのはまたの機会にしたいと思います。いつになるか分かりませんが...。)

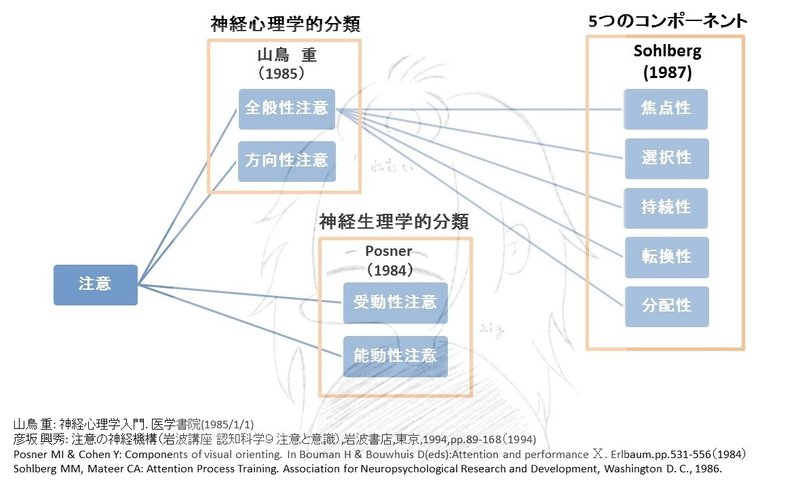

まず注意は山鳥先生の分類でいくと、全般性注意と方向性注意に分けられます。

また、Posner氏は受動性注意と能動性注意という分類を提案しています。

このPosner氏の分類は、近年USN(Unilateral Spatial Neglect)の病態を捉える上で重要視されているものになりますね。

この辺りは、個人的に恩師と思っている作業療法士の大松先生が積極的に研究されている分野かなと思います。

→大松先生のnote

さて、ここで人によっては、この「受動性注意と能動性注意の機能」を「全般性注意と方向性注意」のどちらの機能に組み込むべきか、という疑問を思い浮かべる方もいらっしゃるかと思います。

(私です←)

ここで私が断っておきたいのは、そもそも分類を行う上での学問分野として、全般性注意と方向性注意は神経心理学の分野であり、受動性注意と能動性注意は神経生理学の分野で発生したものであるということです。

そう考えると、どちらの機能がどちらに属するのか、という問い自体がそもそも無茶なのではないか、というのが最終的に行き着いた私の見解です。

無理してどちらかに組み込もうとしなくても良いのではないかなと思います。

話が逸れましたが、一先ず注意の1つ目の分岐としては、神経心理学的分類と神経生理学的分類が為されると仮定しました。

そして、神経心理学的分類においては全般性注意の中に5つのコンポーネントが設けられています。

①焦点性注意:Focused attention

②持続性注意:Sustained attention

③選択性注意:Selective attention

④転換性注意:Alternating attention

⑤分配性注意:Divided attention

これらの機能をこの①→⑤の順序でアプローチしていくことが認知リハビリテーションにおいては有用であるとされます。

[Keith D. Cicerone, PhD : Evidence-Based Cognitive Rehabilitation: Systematic

Review of the Literature From 2009 Through 2014. Arch Phys Med Rehabil

. 2019 Aug;100(8):1515-1533.]

その訓練プログラムとしてAPT(Attention Process Training)が考案されていますね。

ちなみに、APTの考案者であるSohlberg氏はAPTについて述べる前に、環境調整と環境支援についても述べています。

訓練を行う前に、まずその方にとってどういった環境で問題が生じるのかを観察/評価し、それに対して調整を行うこと。

それを踏まえた上で支援を行っていくことが大切です。

そして、ある環境において問題が生じた場合、どのコンポーネントの障害がその原因になっているかを考えるためには、やはり各コンポーネントの機能を適切に理解しなければなりません。

選択性注意の濾過機能

今回私は、選択性注意をベースに置いてその他のコンポーネントが機能するという考えを提示しました。

選択性注意の説明においてはBroadbent氏のFilter ModelかTreisman氏のattenuation model(減衰モデル)のどちらを採用するかの議論もあるかもしれませんが、その機能としてはしばしば何かしらの濾過装置的なものを間に挟むだろうことが言われています。

では、その選択性注意を選択性注意たらしめる濾過装置が上手く働かないとどのようなことが起こるでしょう。

序盤に(ふと、「銀河鉄道の夜」を思い出しました)、私は刺激を情報の集合と捉えると良いかもしれないとお伝えしました。

世界には情報が溢れており、その中から私たちは必要な情報を得るために、濾過装置を通して余分な情報を取り除き、ある程度適切な量と形に加工した情報を入力します。

そこが破綻してしまえば、例えば十分に浄水作用が発揮されず、多くの不純物が混じってしまうかもしれません。

あるいは、過度な濾過によって適切な量、適切な形の情報を得られないかもしれません。

つまり、この濾過装置がちゃんとした働きをしてくれなければ、

・余計な情報が入ってくるために気が散る

・適切な量の情報でないが故に、注意配分が難しくなる

・似てるけどちょっと違う形の情報に確信が持てなくなる

みたいな混乱が起こって来そうです。

APTでは基本的に持続性注意からアプローチすることが言われていますが、なぜベースと考える選択性注意からではなく、持続性注意からアプローチするのか。

これは、リハビリをする上ではセラピスト側で刺激量の調整が可能であるからではないかと考えます。

Sohlberg氏が述べるように、あらゆる環境における観察や評価によって、私たちはある程度どのコンポーネントがその方の生活に影響しているかを考え、調整を加える訳です。

そして、私たちのリハビリでは、ある単体の行為が複数連結していくことによって、最終的に総合的な行為を確立していく、という段取りを組んでいくことがしばしばあるかと思います。

となると、私たちはまず単体の行為だけでも練習を開始しなければいけない訳ですが、環境調整を行わずに多数の刺激に晒された状態では、その単体の行為の練習すらままならなくなってしまいます。

そこで、まず伸ばしていく注意のコンポーネントを考えた時に、こちら側(リハビリ支援者)で調整可能な部分は調整して、単体の行為をできるだけ長く、効果的に練習するための持続性注意機能が選ばれるのではないかなと思います。

最後に

今回は、全般性注意の大まかな概要を伝えるつもりでしたが、書いていくうちに「選択性注意」の話が膨らんでしまい、字数的にもこの話題に絞られてしまいました。ごめんなさい。

そのうちまた、他のコンポーネントについても書けたらなと思います。

まずは出来ることから、出来る環境を整えて(ここ、Vygotskyの発達の最近接領域ですよ)、対象者の方を支援して行きましょう。

伊藤計劃曰く、

魂は意思、意思は言葉を紡ぎます。

私たちは言葉に触れる。

21gの魂の在り処を求めて。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

追伸

当記事は全文無料でお読み頂けますが、もし「参考になったよ!」という方で、もう少し手間をとっても良い方がいらっしゃれば、300円ポチッと頂けると大変励みになります。

21㌘の質量が増えるかも...?

参考友人:タンケ先生

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?