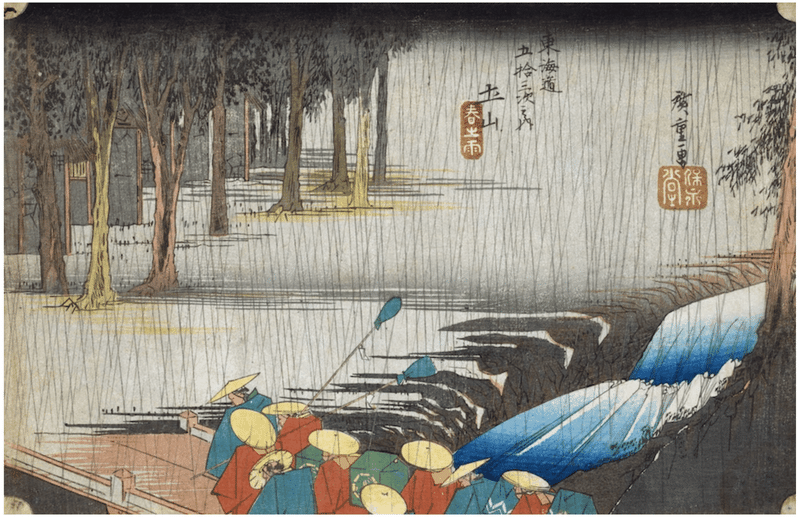

「土山 春之雨」–海外にも土山の雨は伝わっているかも?−『東海道五十三次』

今月末に一人で大阪に行くのですが、行くべき場所と駅の位置関係が全然わからなくて困っています。笑

大学生の割に大阪に行ったことがないので(大学生はみんな大阪に行っているイメージ)地理が全く頭に入っていません。。。

大阪は観光地でもありながら東京のような都市でもあるので、地方の観光地とは訳が違うような気がしています。

海遊館に一度は行ってみたかったので訪れるのが非常に楽しみです。

一番楽しみなのは新幹線のカチコチなアイスではあります!笑

そんな大阪観光の予習もしておこうかと思っている今日も広重。今回は『東海道五十三次』の「土山 春之雨」です。

◼️ファーストインプレッション

今回の雨の表現は画面に垂直に描かれていますね。

風が強くは吹いていないということでしょうか。

しとしとと降っている印象を受けます。

そうは言いつつも、川の流れはかなり強くて白い飛沫を上げながら流れています。

川のカサが増してきたのでしょうか、橋の上の人々もヒヤヒヤしていそう。

橋を渡っている一行は大名行列ではなさそうだけれど、人々がそれぞれ荷物を持っていることからやはり大名行列なのかもしれません。

橋の向こうには木が立っているのに紛れて、背景に軒が連なっています。

でもそこには人気はなくひっそりと人々を待ち構えているかのようです。

歩く人々も顔が見えないのでこの雨にどんな感情を抱いているのかが読み取れませんね。

轟々とした「庄野」のように横殴りの雨ではないし人々の躍動感もないけれど、人々の感情が読み取れず、その場所が名所として表現されている訳ではない共通点がありますね。

今回は土山の場所と、「庄野」との表現の違いを参考書を参考に見ていきたいと思います。

◼️土山

前回の阪之下筆捨山との距離感を見ていきましょう。

右下の赤ピンが「筆捨山城跡」、左上の赤ピンが「東海道土山宿今宿石碑」です。

およそ距離は15キロ。

宿場間は少し遠いかも。

余談ですが、この辺りにゴルフコースがかなりありますね。

東海道の宿場。鈴鹿峠の西麓に位置し、東方坂下さかのした宿(現三重県鈴鹿郡関町)まで三里半、西方水口みなくち宿(現水口町)まで二里半七町(宿村大概帳)。北に御代参ごだいさん街道を分岐。宿は北土山・南土山両村に属した。「坂は照る照る鈴鹿は曇るあいの土山雨が降る」の鈴鹿馬子唄で知られる。宿の特産として「お六櫛」とよばれる木櫛・茶などがあった。

「坂は照る照る鈴鹿は曇るあいの土山雨が降る」という鈴鹿馬子唄が気になりますえね。

坂=坂の下であるのでしょうけれど、土山にかかっている「あい」という言葉がどういった意味なのか読み取りにくいですね。

土山を称した言葉に「あいの土山」があります。「坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山 雨が降る」と鈴鹿馬子唄に唄われるこの言葉にはさまざまな解釈があります。東海道のなかで箱根に次ぐ難所とされた鈴鹿峠は、特に伊勢側からの上りが急峻で、旅人たちは苦労したようです。そこで、人や荷物を運搬する馬子が重宝され、活躍していくようになりました。鈴鹿馬子唄はそんな馬子たちの労働歌として生まれ、後に人形浄瑠璃などの演目の中で登場し、広く知られることとなりました。

この「あい」にはいくつか、というかかなりの量の説があります。

名産である鮎のこと説や藍染が盛んだったことから説という面白い説もあり、一番説得力のある説をご紹介します。

1.相の土山説

鈴鹿馬子唄の歌詞で、坂(坂下宿)は晴れ、鈴鹿(鈴鹿峠)は曇り、相対する土山(土山宿)は雨が降るとする説。鈴鹿峠を境に伊勢側と近江側では天候ががらりと違う。

鈴鹿峠を境に天候が違うというのは興味深いですね。

「あいの」というのは「相の」ということで、対してという意味を持たせているとすると非常に説得力があります。

馬子唄ということで、今も小唄として残っているようです。

外国人の方が実演していらっしゃるのでおそらく海外交流の機会に発表されたのでしょうね。

こうした鈴鹿の馬子の中で流行っていた歌が、外国人にまで知られるようになるなんて江戸時代当時の人々も思っていなかったでしょうね。

◼️「庄野」との表現の違い

参考書には今回の雨の表現と「庄野」との雨の表現の大きな違いがある書かれています。

「「庄野」は夏の激しい夕立の中を駆け出す人々の運動感が、ダイナミックに描かれています。雨は斜めに降り注ぎ、背景の竹やぶがざわつきます。いっぽう、「土山」は安定した構図が用いられ、水流のほかは、歩を進める行列すら音を立てる気配がありません。家々もひっそりと静まり返っています。雨はやわらかく摺り出され、しとしとと降る感じが表現されています。」

庄野でのダイナミックな印象を”動”とし、土山でのしっとりとした印象を”静”としています。静と動の対象を雨の表現、人々の動きや木々の靡く様子から区別しています。

あえて二つを並べて描き分けていたかは判断しかねますが、一つの東海道シリーズで雨の表現を全く異なる印象に書き上げていたことは意図的だと考えられますよね。

今日はネタを参考書方いただこうかと思っていましたが、小唄を見つけられて印象に残る宿になりました。

今日はここまで!

#歌川広重 #東海道五十三次 #広重 #東海道 #土山 #鈴鹿馬子唄 #浮世絵 #江戸時代 #江戸絵画 #日本絵画 #日本美術 #アート #美術 #芸術

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?