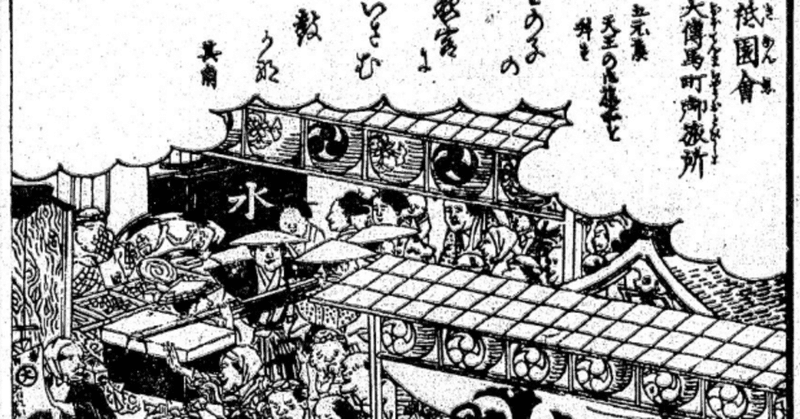

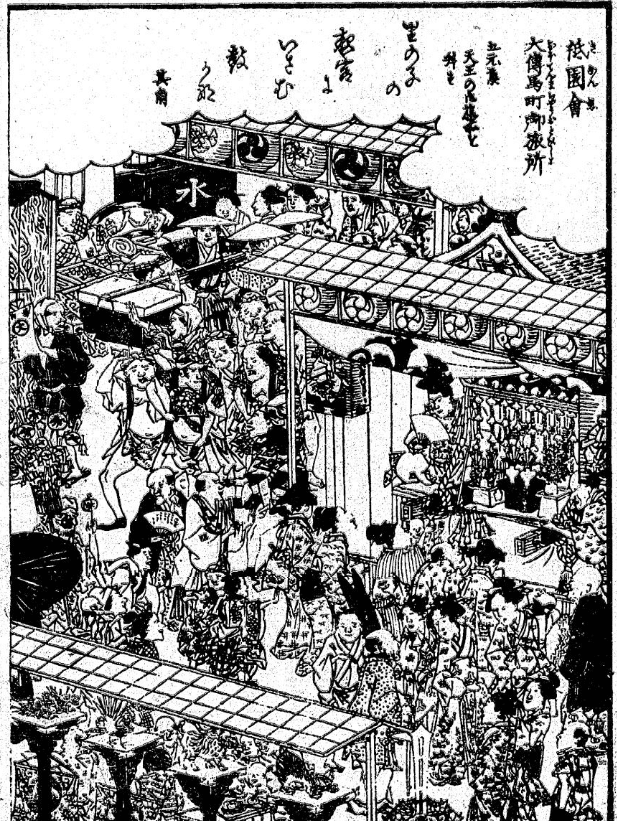

「祇園会大伝馬町御旅所」−日本神話を勉強しないとなあ、、−『江戸名所図会』

今日は新宿紀伊国屋書店に行きました。

文庫本よりかは日本思想や民俗学のコーナーを見て回って欲しい本がわんさか見つかりました。

わんさか見つかりましたが、買いませんでした。

なぜなら紀伊國屋ポイントに加入していないからです。これからも加入することはないかもだからです。笑

Amazonで買えばその分ポイントが付くことが多いのでどうしてもAmazonで買えばいいかとか思ってしまいます、、、、。

今ってポイントがつくか、つかないかって購入する上で非常に重要なポイントになってしまっていると思います。笑

私はナナコポイントを持っていないのでセブンイレブンでは買い物をしないし、ドラックストアはTポイントの付くウエルシアでしか買い物をしません。

こう考えると、幾つものお店が共通で使えるポイントって最強ですね。そのお店の種類が偏りなくさまざまなジャンルだと尚更。

ということで私はTポイント信者です。笑

そんな信仰心をむき出しにした今日も『江戸名所図会』です。

「祇園会 大伝馬町御旅所」です。

とりあえずわかることは非常に賑わいを見せているという点。

まずこの祇園会というものがどんな行事なのかを知る必要がありますね。

今回はこの挿絵に対しての本文が存在していました。

「大伝馬町二丁目乾の角にあり(此所は思へらく両側共に呉服物の問屋のを住す此街に年々○月十月の十九日の夜は夷溝の儲として魚の市を立ては○ハたゆきハへり)其宮所ハ神田明神の地にありて祭神は五男三女なり(是を八王子と称す)毎歳六月五日本社よりここに神幸ありて同八月帰與す又小船朝を旅所とするものは同十日に神幸ありて同十三日帰社なり是も宮居○神田明神の社地にありて祭る神は奇稲田姫にして是を本御前と称せり何時も旅所に遷幸の間ハ日夜参詣群集して一時の賑わいなり」

なるほど、この祇園会が執り行われる場所は神田明神であるということですね。

神田明神のH Pの年中行事の中に、五月に神幸祭があるのを見つけました。

そこから発展できるページがなかったのでここまででしたが、国史大辞典によると神幸は、神を本社などの下いた場所から移動させることという意味であるらしい。

つまり、神田明神にもともといた神を大伝馬町の旅所に移したということでしょうか。

奇稲田姫が神田明神にいた神ということで素戔嗚尊の妻であった奇稲田姫が移動する神幸の日には非常に賑やいだということですね。

まるで現代の初詣のようですね。

熊手のようなものが陳列されていたり、神輿のようなものを担いでいたり、ごちゃごちゃした様子から、江戸のさまざまな職業の人間が参詣していたことがわかります。

挿絵の上に詞書があります。

宝井其角の五元集にある句です。

「『五元集』天王の御旅所を拝す

里の子の夜宮にいさむ鼓かな」

夜でも宮に轟く鼓の音ということで、この御旅所の賑わいぶりが描写されている句ですね。

この御旅所の祇園会のための句という解釈でよろしいのでしょうか、御旅所が江戸に他にも点在してたらここ以外の場所も該当しますよね。

調べたところ、御旅所は全国各地に点在していたので、大伝馬町のことではないですね。

「天王の」とありますので、京都八坂神社の牛頭の天王のことであるらしい。

なんだかここまで来ると日本の神話から勉強しないといけないですね。

わかりやすい本で勉強しないとな、、。

今日はここまで!

#江戸時代 #江戸絵画 #江戸名所図会 #神田明神 #御旅所 #日本絵画 #日本美術 #アート #浮世絵 #芸術 #美術

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?