2020年8月の記事一覧

『はっきりした目的をもち、その実現に一生懸命取り組み、きっと実現できると自分を信じること』 それは、どうやって実現していけるだろう

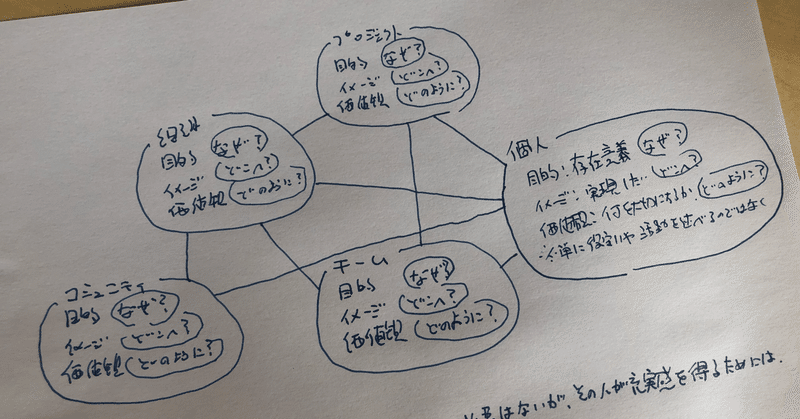

組織が何を目指しているのかがわからない。周囲のメンバーと自分の考えが食い違う。そういった感触があると、少しずつメンバーの前進する力は失われていく。ミッション、ビジョンが設定されていても、なぜそうなってしまうのか?ケン・ブランチャードのVisonを参考に考えてみた。はっきりした目的をもち、その実現に一生懸命取り組み、きっと実現できると自分を信じるためには、説得力あるビジョンが必要である。 まとめ ・なぜ?、どこへ?、どのように?が明らかになっていると、力を発揮しやすい。これ