「中国」から聞こえてくる "足音" Ⅲ。ー 我々の尺度では計れない国。

「あれっ、日経平均マイナスになってる」

10/1(金)のNYダウは "メルク社がコロナの飲み薬を申請" との報を受け+482.54急反発。今日(10/4)の日経平均はどこまで戻るか注目していたが、+200円程度で上値が重くなり「やっぱり」。それが午前10時半過ぎから下げ足を速め、*前場で▼300円を超える下げに転じた。

いくら新政府の人事に失望したとは言え、先週も▼1,000円近く下げており、どうも国内政治絡みではなさそう。どうもまた「中国」絡みのようだ。香港市場では理由もなく「中国恒大集団」の株式売買が不動産管理部門の恒大物業と共に取引停止となった。

*予想外の急落に慌てた日銀が9/30、10/1と2日続けてETFを+700億円ずつ買ったようだがまさに「焼け石に水」。撃つ "弾" を市場から再調達しなければいけないことを見透かされては「黒田バズーカ」の再現は無理。これではファンド勢に売り場を提供するだけである。

「中国恒大集団」の「破綻」については既に株価や社債が急落しており織込み済み。潰れそうな企業の株・社債専門の「デストレス・ファンド」が ”解散価値” を狙って買いに動いていることからも、それ自体の影響は限定的だ。焦点は ”その後” に移っている。

ここでふと昨日(10/3)見たNHKスペシャル「中国共産党 一党支配の宿命」に思いが及んだ。話は「毛沢東」の秘書を務め一昨年101歳で亡くなった「李鋭」氏の70年に及ぶ膨大な手記をベースにしている。とても "リアル" な内容で見応えがあった。

「我々の尺度では図れない」

これが筆者の感想。バブルの崩壊やデフレなど苦難もあったが、基本的にもう半世紀も「平和」に暮らしてきた日本人には考えられないような苛烈な「内部抗争」。100年にも及ぶ「中国共産党」の歴史は「粛正」の連続で、トップに異を唱えることは許されない状況が(今も)続く。

「共産主義の皮を被った独裁政治下の資本主義」

番組内でこう表現していたように記憶しているが、そう考えると妙に合点が行く。「中国」は長い間「皇帝統治」。「毛沢東」の後を継いだ「鄧小平」は ”独裁” による弊害を排除しようと「集団指導体制」を布くが、最終的に「鄧」氏の "個人崇拝" に行き着く(まあ、何か1つのものに傾倒、熱狂しやすいのは我々日本人も同じではある)。

さてこの "認識" に基づいて今の不動産不良債権問題の行く末を推察すると、日米欧の「資本主義的」な考え方では見誤る。彼の国では「権力闘争」こそ政治の原動力であり、しかも「粛正」を怖れて「皇帝」に異を唱える者が皆無。行く所まで行ってしまうのではないか。

そこには経済が減速するとか、市場が混乱するとか、そういう概念は入り込む余地がない。掲げている「共同富裕」は紛れもなく「毛沢東革命」への回帰であり、地主から土地を奪って農民に分け与えたように「お金持ち」から貧民へ「富」を分配しようという考え方だ。

更に厄介なのは、パンデミックへの対処を通じて "人民" が「中国」の統治機構が欧米より優れていると信じ始めていること。となると「共同富裕」政策の結果、世界経済が大混乱に陥ろうが「皇帝」には関係ない。これも歴史の "偶然" なのか "必然" なのか...。

今回問題なのは、これまで「内ゲバ」止まりだった「粛正」の力が「外」に向かい始めた事。日米欧とも「中国」を自分達の「輪」に取り込めると算段してきたが、結果的にとんでもない「モンスター」を育ててしまった。

エコノミストや政治家の発言は ”表向き”「 "中国恒大" の問題の影響は限定的」という楽観論が多い。だが、彼らは ”逆” を表明できるだろうか? ネットでも多く指摘されているが、そのほとんどは「ポジショントーク」。その裏では着々と ”逃げる準備” をしているはず。彼の国の事を良く知る人なら尚更で、今日の日経平均の下げを見ると益々そう思えてくる。

焦点は「皇帝」が暴走した時の対処方。「権力保持」のため捨て身で来る可能性も高い。クアッドやAUKUS、それにドイツやフランスまで "極東" に軍艦を派遣するのは伊達や酔狂でできることではない。おそらく日米欧の ”上” では、少なくともNHKスペシャルで放送できる程度のことは周知されており、 "核心的情報" は共有されている。

とはいえ、我々「小市民」は株価指数の動きや ”表向き” のニュースを読むのがやっと。ただ「嘘をつかない金利」から紡ぎ出せる推論はあるので、そういう目線で「金利」を見るのをお勧めする。こういう「デフォルト」が絡む事態で鍵になるのが**「お金が足りているかどうか」。

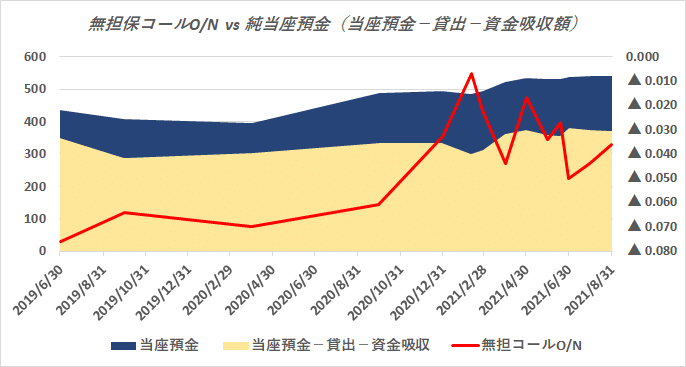

**「資金繰り」を端的に表すのが銀行が最終資金尻を合わせるO/N(オーバーナイト、今日~翌日の1営業日の金利)。日本のTONAR(Tokyo O/N Rate)に付いては「損切丸」でも解説してきたが、↓ を見ると日米英欧で徐々に金利が切り上がっている=「お金が減っている」様子がわかる。

覚悟はしていたが、やはり2021年は大変な年になった。もっともこれはプロローグ(序章)に過ぎないかもしれない。甘い見通しは捨てた方がいい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?