一ト言も云ってくれない 小津安二郎「非常線の女」

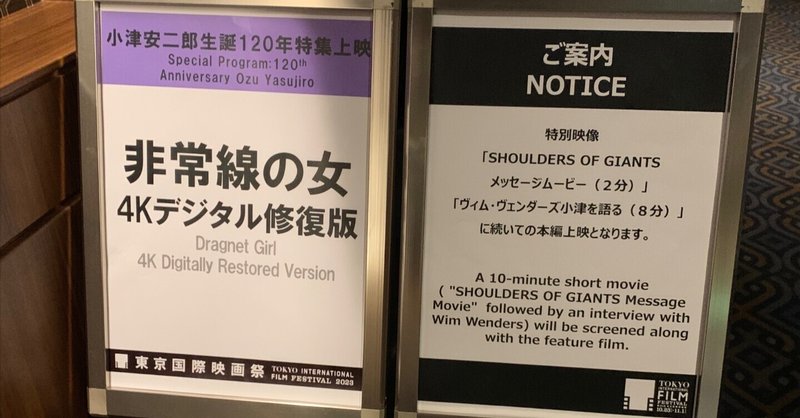

無声映画の何たるかを、私はこれまで深く考えてみたことがなかった。映画はよく観る方だが、「声が無い」映画など私にとっては一大事である。無声映画を観ると、あまりにも静かで、たとえホラーでなくとも後ろから見つめられているような変な寒気がする(ような気がしていた)。だから、長編の無声映画を最後まで観た試しがない。それでも今日、小津安二郎の無声映画「非常線の女」を映画館で観た。

果たして、そこに声は無かった。

掛け時計の音も、ダンスホールの楽隊の音楽も、私と同い年くらいの頃の田中絹代が怒る声も、当たり前だが何もかも無かったのである。これには参ってしまった。今日は生演奏付きの上映ではあったが、弁士はおらず、ひたすら声を待ち続けても、田中絹代は何も言ってくれない。しかし、どうだろうか。確かに彼女の声は聴こえなかったが、何も黙りこくっていたわけではないのではないか。

無声映画には、だいたい映像の合間合間に字幕が入るが、役者の言っていることはそのままには反映されないし、かなり削られている。そうすると観客は登場人物の真意を測ろうとするから、否応でも役者の身振りに目がいく。ずり落ちてきた白いドレスの肩を掛け直す。男を拳でトンと小突く。一本だけ額の上にかかる前髪を直す。これら全てが、田中絹代演じる時子が喋りながら同時に行なっていた動作だ。声は無いが、彼女の動作は声と一体になっていて、「喋って」いた。

〝あたいたち

一層のこと

捕まっちまはうよ〟

こういう字幕だって、いつも見慣れているものとは違う。古い言い回しで旧漢字も多く、フォントも糸瓜の巻きひげのように縦に細長くヒョロヒョとしていて、決して読みやすくはない。だからこそ、声は無くとも何だか歌っているような妙なリズムを感じる。歌詞か短歌に似た風情がある。

「声が無い」ということは、「何も言わない」ということではない。

無声映画と呼ばれる白黒画面の世界は、私を惹きつける重力と張り詰めた緊張感を持ちながら、声が無い世界にしかない独自の声が、そこに在った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?