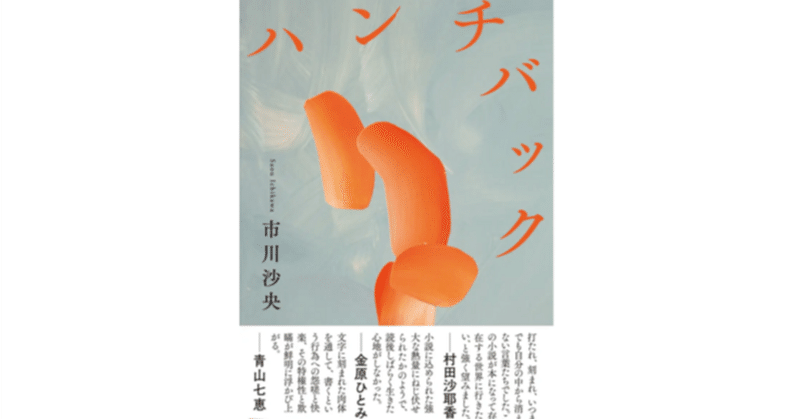

ハンチバック 市川沙央 感想(追記あり)

刺激に満ちていて面白く、一気に読んだ。小説に限らず、現代の芸術芸能エンタメ作品は、作者の署名がブランド化しており、作家と作品の一体感を味わうこともまた受け手の自由な楽しみ方である。とりわけ本作は当事者小説ということが喧伝されており、主人公イコール作者だと受け取られることを承知で市川氏は書いている。それが、感想文を書くということを難しいものにしているように思う。

しかしながら、これはエッセイではなく小説なのだから、創作の醍醐味に目を向けたい。フィクションとして僕が気に入ったところはどこだろうと探っていく上で、まずはプロットを二つに分けてみることにした。それは、主人公の自己受容と、他者との関わりについてである。

この作品の設定で特徴的なのは、主人公の井沢釈華が経済的には裕福であり、十分なケアを受けられる立場であり、働かなくても生きていけるというところである。一方、人間関係においては天涯孤独で友人知人もおらず、グループホームの同居者の描写も乏しいものであって、その中で唯一にして最大の関係性を持つ介護士「田中」(この没個性なネーミング)とのやりとりが大きな転換点となっている。

また、この小説の大きな特徴として、結末部分で物語が断絶し、そこに聖書の引用が挿入され、エピローグ的な逸話において主人公が交代している、という驚きがある。これについても考えたい。

読書中は主人公の釈華の思考及び日常生活の描写に囚われて、それこそ食い入るように見つめていたのだが、読了後に時間を置いて思い返してみると、全体を通じた印象が浮世離れしていると感じた。それは前述したように、彼女の暮らしというものにいわゆる馴染み深い庶民的な生活臭がなく、むしろ近未来のライフスタイルのようなクリーンで快適な安定した日々が保障されているように見えたのだ。

つまりは、働かなくても食っていける引きこもり、という、それはそれで閉塞的な環境なのである。グループホームという環境が、彼女の拡張された自我の如く機能している。そのような形だけの安定が耐えがたいほど退屈なのは想像できる。だから釈華はウェブライターをしているのだ。

このライター稼業が風俗情報記事だというのは興味深い。ネットスラングも注釈なしで多用されており、独特のアウトロー感を醸し出しているのだが、これは身体的な自由への渇望という以上に、社会参加への欲求であると感じられる。性を、つまりは一時の関係性を金で買う、金が免罪符になる、金で(ある程度は)障害に対処することができる。現実の世の中を観察すればそれは正しいということがわかる。

そこで田中という人物がでてくる。彼の精神性は複雑なものとして描かれていて、その真意は読者の想像に委ねられているのだが、この本を読んだ人はどう受け取ったのだろうか。とても興味がある。描写としては、田中も釈華も「弱者」というレッテルを貼られているが、僕は、二人とも「嫌な奴だなぁ」と思った。

釈華の思考は、考えてもみなかったような視点から問題提起をしていたりして衝撃的だし、理解もできるし、目が覚めるような思いなのだが、では彼女と友達になりたいかというと、いやぁちょっと、となる。田中は田中で、介護士という職業から短絡的に期待してしまうホスピタリティというものを、持っているのかいないのか。しかし、障害者との人間関係において虚礼ではなく本音で接するという考え方もあり得るような気がする。

釈華は資産家でありグループホームのオーナーであるから、他の居住者とは違う人物として特別視しているかもしれず、それが、彼女にとって田中という人物が自分には御し難い外部として機能したのかもしれない。だからあのようなオファーをしようという発想になったのだろう。

この田中という介護士は、介護士としてのプロフェッショナリズムがあり、なおかつ個性を表に出すという態度を持っている。言い換えると、この小説において当事者性を持っている。彼の存在は釈華と、ひいては作者の市川氏と、分かちがたいものであると思わせる。その心象が描写されなくとも、そう思う。だから、クライマックスにおける企ての「失敗」が、主人公にとって大きな進展であることが理解できるのだ。

この「釈華の物語」の終幕は、読み返してみても背筋が凍るような凄みがある。それは言葉にすれば絶望とか諦観といったものに近いかもしれない。だが小説はそのような結論をつけず、聖書の引用により断絶を行う。僕の理解ではこの引用が示すのは「天変地異によるオールリセット」である。

決着をつけなかったのは市川氏の人生がまだ続いているからだと思った。その後のエピローグ的な掌編は、輪廻転生として解釈しても面白いし、メタ的に、それまで書いた原稿をゴミ箱に捨てて新たに書き直そうとしたかのようにも思える。釈華が書いていた風俗記事の中身が表出したような入れ子構造を「肉体は魂の容れ物」のように当てはめてみてもおもしろい。実に多層的で深みのある小説であった。

(追記)

上記の感想文では、本作品のメインプロットである釈華の「企て」を、金銭の授受を伴う社会参加のバリエーション、とシンプルに論じてみたが、この作品の全体的な構図が「幽閉されたお姫様」という寓話に当てはまることに気づいた。

この古典的なプロットは、突き詰めれば「英雄が処女を、エロスを用いて制約から解放する」というものである。ここで処女はもちろん主人公の釈華であるのだが、英雄を画策するのもその当人という捻りが加わっている。お姫様が筋書きを書いて英雄に自分を「犯させる」のだ。

この作品を読んでいて、ペドロ・アルモドバル監督の映画『トーク・トゥ・ハー』(2002)を思い出した。ここでは介護士の男性が、昏睡状態の女性患者に対し性行為に及ぶというプロットがあるが、その意図は猥褻目的ではなく、介護の末の献身的な行為として描かれていた。もちろんそんなことは世間には通用するはずもなく犯罪行為としての末路を辿るのだが、その心理は理解できる気がする。

『トーク・トゥ・ハー』と『ハンチバック』は、その辺りが似ている。「エロスによる制約からの解放」である。エロスは生命力と言い換えてもいい。外部から生命力を注入されることで自分が解放されるのではないかという感覚、ここには嘘偽りはないと思うし、それが倫理的な問題を孕むこともわかるし、さらに、芸術は倫理を直接的に示すことが目的ではない、ということも大前提としてある。

陵辱されることで生きている実感を得る、という倒錯した思考は、実は程度の差こそあれ私たちの実人生においてしばしば経験することである。打たれて目覚めるようなものか。読者も、この作品を読んで、そんな思いがしたことだろう。