七五調はどうやって生まれた?ー「私家版 日本語文法」(井上ひさし)

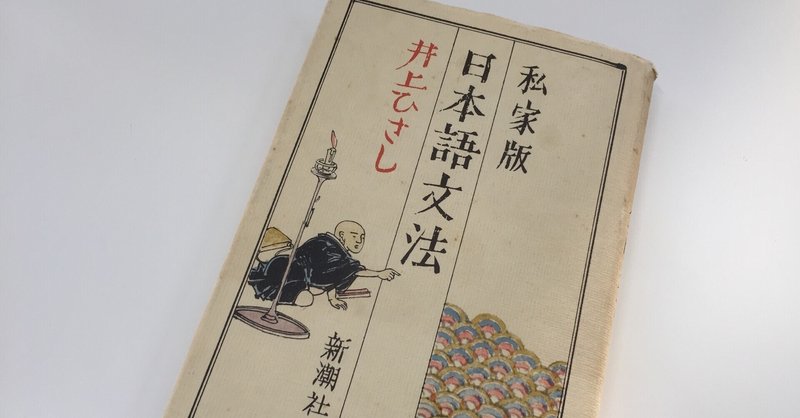

信号待ち中にふと覗いた古本屋の100円ワゴンに、ずっと読みたかったタイトルを見つけました。

「私家版 日本語文法」井上ひさし。

ちょっと痛みが目立つけど、100円は有り難いのでお迎えしました。

豊富な知識をもとに文法について体系的にまとまめているのかと思ったら、豊富すぎる文法知識をもとに「筆者の愚見」を展開しているエッセイ集でした。眉唾ものの説もありますが、それも空想が広がって面白いものです。

その中から興味深かった考察を忘備録を兼ねていくつか。

無責任な「自然可能的受け身」

〜と考えられる

成り行きが注目される

〜と思われる

このように、「自然になるようになる」といった意味で使われる受身を「自然可能的受け身」と言うそうです。

井上ひさしは、「今後、中核的農家への土地の利用集束が見込まれる」「発展に寄与することが期待される」という農業白書からの引用をつかまえて、「危機に瀕した日本農業を、農民と共に、死にものぐるいですこしでもマシな方向へ推し進めていかなければならぬ農林水産省が、他人事のように、あるいは宿命論者よろしく、自然可能的な受身表現でレポートを記す。たいした度胸であると感心せざるを得ぬ。白書ぐらい受身抜きで書いてみたらどうかね」とお怒り。

ぎくり。

これ、私もレポートに多用してる...。ついこの前も「医師の偏在の改善が望まれる」って書いたばかりだ。無責任な感じがするとは思っていたけど、これを自然可能的な受身と呼ぶのね。

まあでも私は気にすることないか。

農林水産省と違って、大抵の問題は私がどうこう責任取れる話ではないと思われるので。

自分定めと縄張りづくり

日本語の代名詞には2つの特徴がある。

1、人代名詞がほとんど無限に近いほど多いこと

2、指示代名詞のコソアド称格体系は世界の諸言語でも稀な、透明なる論理性と、見事な整合性をもつこと

これらから考えられるのは、

1、私たちは終始、相手との間合いを測っており、この間を調整するために人代名詞によって相手に合わせてた自分定めをしている。

2、そうやって出来上がった間合いを維持するために、コソアドという遠近区分けを行って相手との共同の縄張りを作る。

ということだ、と筆者はいいます。

つまり、我々は自分のことを私と呼ぶか僕と呼ぶか、相手のことを君と呼ぶか社長と呼ぶかによって、相手との間合いを微調整している。そして間合いが決まれば、その共同の縄張りから外のものを指すのだから、コ系(近称)、ソ系(中称)、ア系(遠称)、ド系(不定称)という、主観からの距離感で区切った代名詞を使えるというのではないか、ということ。

なるほど、この説は納得。

七五調の成立

耳障りがいいなと思うと大抵七五調なので、自分の単純さに苦笑いせざるを終えません。短歌も俳句も七五調。文字数の組み合わせなんて何通りもあるのに、なぜ七五調になったんでしょうか?

「七五調の成立過程について、国語学者たちはあまりものをいっていない」と筆者は言います。いくつか言及している文献はあるが、どれも漠然としていて結果論的だ、と。

そこで筆者が唱えるのが次の説です。

ヤマ、カワ、ウミ、ソラ、トリ、ウオ、イネ、ハナ、フク、カネなど、日本語の基本単語には二音節のものが多い。一方、これらの二音節のことばの上にかぶせられる枕詞は圧倒的に五音節である。すなわち合わせて七音。

他方、二音節のことばが助詞群(一音が多い)で繋がれ、[2-1-2]、あるいは[2-2-1]で五音となる。

こうして七音と五音とが日本語の基本の韻律になった。

なるほどー。そう考えるのは面白い。成立過程なんて過去のことなので真偽は確かめようがないですが、説得力があります。

言語は自然と嘘をつく?

江戸後期の僧・良寛は歌人であり文法学者でもあった。彼が各地逗留先で求めに応じて書き与えたのが、戒めのことば、「戒語」です。

「ことばのおほき はやきこと かしましくものいふ とはずがたり さしでぐち ことぐる へらずぐち 表裏ぐち ひとのものいひきらぬ中にものいふ...」と始まり、以下膨大な長さがあり、その殆どが言葉に関することで占められています。

「この戒語を守るならば、人は啞になるほかはあるまい」と著者はいいます。「言語の正しい運用をはかるために文法を学んだ良寛が、ついに言語そのものを否定した(ように筆者には見える)のはなぜか。」「言葉には自然とウソをついてしまう性質があると知ったせいではないか。」と。

言葉は自然とウソをつく?

そんなことあっていいものか!と反発しかかったのですが、確かにそうです。

伝えようと、技巧を凝らして饒舌に語れば、その分だけ真実からは遠くなる。

普段は論理的な思考なんてしていない。

頭によく浮かぶ言葉は、あー、とか、へー、とか、げっ、なんかだ。それを文字に起こそうとしても、感情と言語は1対1対応でない以上、ウソをつくことになる。「げっ」と「驚いた」は、重なる部分はあれど同一ではない。

いろんな考えが飛び飛びで浮かんでくることの方が多いのに、伝えるためにシンプルに順序立てることもある。それも小さなウソです。

このnoteでもたくさんウソをついていることになります。

それでも、たとえたくさんウソをつかなければいけなくても、一つの誠のことを伝えるために言葉を紡いでいくしかない、という筆者の意気込みに乗っからせてもらって、今後も記事を投稿していきたいと思います。

(というのもウソかもしれない。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?