◆読書日記.《三上章『象は鼻が長い 日本文法入門』》

※本稿は某SNSに2020年1月19日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

三上章『象は鼻が長い 日本文法入門』読了。

これほど本格的に日本語文法に関して分析・考察した本はかつて読んだ事がなかったので、けっこう衝撃を受けた。

本書は簡単に言えば「Xは〇〇である」「Xは〇〇する」などの形式の文章に使われる助詞「は」について、丸々一冊使って考察した三上文法の入門書である。

◆◆◆

「は」という助詞は、日本語文法の中でも非常に重要だという。

例えば、現代的な日本語文法理論の創始者と呼ばれる山田孝雄などは、授業で生徒に「は」の使い方について質問された事で自分の教えていた日本語文法の間違いに気づき、それが日本語文法研究に半生をかけるきっかけとなったというほどなのだそうだ。

新しい日本語文法理論が出るまで「****は」に対する文法理論の主流は、英語文法に倣って「主語」を表す、という考え方だった。

そこでこの本のタイトルが出て来る。

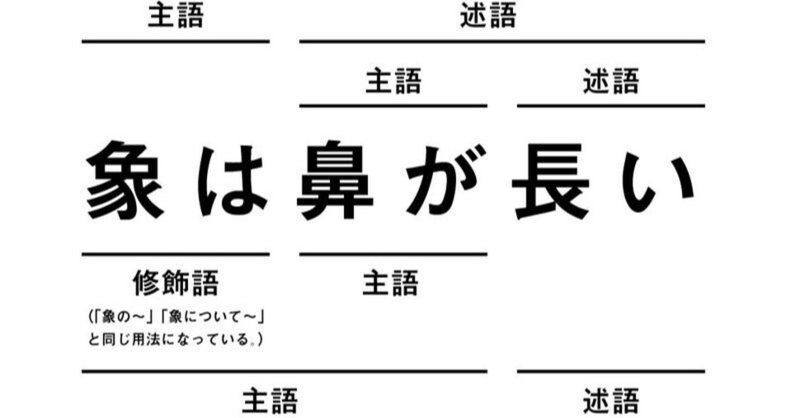

「象は鼻が長い」――というこの一文の「主語」とはどれになるのか?

昔の文法上では「象は」が「総主語」、「鼻が」が「主語」、という形で説明していたのだそうだ。

もう一つ例文をあげてみよう。

「私は腹が痛い」――の主語は?

昔の文法上では「私は」が「主語」で「腹が」は「対象語」となっていたのだそうだ。

こういった考え方を著者は「場当たりの対策」だと批判している。

山田孝雄博士などはこの「は」の正体を長年追求し続けてようやく「係助詞」だという結論に至ったと言っている。

しかし「は」には、係り結びの関係の端緒となる「係助詞」と一言ではくくれない複雑な役割があることを、三上章は本書1冊丸々使って説明している。

この「は」の役割整理の仕方が整然としているのも本書の素晴らしい点だと思う。

1、本務としての題述の呼応

2、「ガ、ノ、ニ、ヲ」の代行としての兼務

3、その他の例外的使用法

著者は「は」の役割を大きく分けて以上の3点で説明している。

「本務としての題述の呼応」というのが、「は」の用法としては最も重要な位置にあるのではないかと思われる。

この場合の「は」の用法は、以前ぼくが紹介した山本哲士の動画で説明されていた内容が分かり易いかと思われる。

(※山本哲士「日本語には主語も人称もコプラもない、述語制言語である:正しい日本語への考察を開始せよ!」より)

「は」は、その文章の「外」に位置しており、外から文章のメイン・テーマ・題目を提示する。それが「は」の本務となるのである。

例えば「象は鼻が長い」という一文での「象は」の役割は、この文章の題目を表している事となる。言い換えれば「象について言えば」となる。つまり「Xは」は「Xについて言えば」を意味している。

この「題目」は日本語ではさほど重要視されない。日本語は「述語」のほうが重要なのだから。

例えば「この夜空は、綺麗だね」という意味のセリフの場合、男女が並んで綺麗な夜空を見上げている場面であれば「綺麗だね」と述語だけで十分であり、その題目である「この夜空は」は言わずとも二人に共有されているので省略できる。

だから「は」の本務は述語ほど重要ではないのだが、題目として提示されれば、それは係り結びの関係となってその後の文章をユルく大きく包摂することとなる。

もう一つ、「は」には題目の呼応と兼務して「ガ、ニ、ノ、ヲ」の役割も代行して同時に果たすという働きがある。

例えば「ツグミは、普通かすみ網で捕ります」という文があった場合の「ツグミは」の「は」は、「は」と「を」の働きを兼務しているのである。

それはどうして分かるのか?

その分析の仕方が本書の中でも白眉となっている。

文章で使われる「は」の役割から「題目」を表す働きを剥奪する方法がある。これを本書では「無題化」としている(!)。

「無題化」の方法は、文の末尾に「~こと」を付けて文章を「名詞化」するという方法だ。

試しに前述の例文を無題化(名詞化)してみれば――「普通ツグミ"を"かすみ網で捕る"こと"」という形なる。

こうすると「ツグミは」が「ツグミを」に変化した。

この「を」はどこから現れたのか?

これは本来「は」に潜在的に含まれていた「を」が、「は」から「題目」の働きを剥奪したために顕在化したのである。こうする事によって「ツグミは」の助詞「は」は、「は」と「を」の働きを兼務しているという事が分かるようになるのだ。

もう一つ、先程の「象は鼻が長い」のほうも無題化してみよう。

――「象"の"鼻が長いこと」。

「象は」が「象の」となる。つまり「象は鼻が長い」の「は」は、「の」の働きを兼務していたのだ。

「は」は主として題目を提示する働きをするが、それ以外の助詞の働きも兼務する。それ以外の例外的な働きをする場合もある。

しかも、この題目の働きは、いくらでも「無題化」することができ、また文章によっては省略しても何ら問題はない。

こういった条件が「主語」という考えにマッチしていないのだ。

そういった英語文法的な「主-述」関係との考え方の違いから三上文法の「日本語には主語がない」という――すなわち「主語廃止論」が出て来ることとなる。

こういった考え方の影響範囲は、単に「日本語を上手に使えるかどうか」という問題にとどまらない。

日本語を主言語として操る人たちの「思考」にも影響を与えているからである。

◆◆◆

本書で衝撃を受けた、もう一つの個所。

三つのセリフを例示して考える。

「私は、彼女の婚礼の仲人をした」

「彼女の婚礼の仲人は、私がした」

「彼女の婚礼は、私が仲人をした」。

この三つの文は、ニュアンスは違えどほぼ同じ意味の文章だが、それぞれ「題目」の範囲が違っている。それは「は」の位置で分かる。

上の三つのセリフは、どれも同じようなニュアンスで同じような文章だからこそ、どれを聞いてもどこに「は」が使われていたかといった細かいニュアンスはすぐに忘れてしまうだろう。記憶に残っているとしても、それは「無題化」された「自分が彼女の婚礼の仲人をしていたこと」という意味合いくらいなものだろう。

ここから分かるのは――文章は「無題化」したほうが記憶の負担が軽い、という事なのである。

つまり、日本語を扱う我々の記憶の仕方は「……したこと」「……であったこと」という、箇条書きに近い形式になっているのではないか、という事なのである。そのほうが日本語文法にとっては記憶に残り易い、効率的な形なのではないかということである。

記憶方法と言語文法とのかかわりあいというテーマも面白いが、このように記憶される事項に「題目」のニュアンスは必要ないという事からも主語廃止論には説得力を感じる。

更に本書では日本語における論理の考え方についても言及される。

英語の論理の考え方は「XはYより若い」や「XはYより先にある」といった形式のいわゆる「2項関係」であり、それに対して日本の論理形式は「XはYをZの上に置く」といった「3項関係」や「XはTによってYをZに変換する」という「4項関係」等となる。

これはつまり、日本語の論理形式は複雑で、「f(a,b,c)」といった形で函数記号であらわす「命題函数」論理の形式を取っているという事なのだ。

だから、二項対立のシンプルな論理形式の西洋とは違い、日本の言語で考えると言う事は「命題函数」を扱っているので複雑な処理をしているということになる。

これは、西洋が「分別知」というシンプルな分類方法をとっているのに対して、東洋の「無分別知」という考え方が存在している理由の一端となっているのではないかとも思わせられる。

西洋的知と日本の知の形式が違っている理由の一つには、日本語の文法構造も関わっているという事なのかもしれない。

本書は日本語の使用方法からある一定の法則を見つけ出すために、文章を様々に構成しながらそのルールを探っていくというスタンスが、文系では全くなく、脳の理数系的な部分を刺激された気分になる。

チョムスキーの言語学がそうであるように、理数系と文系は記号と言語によってループするジャンルなのかもしれない。

◆◆◆

ぼくは以前「日本語の会話と言うのは、一種の直観関係で成り立っている」と考えていた時期があったのだが、これは半ば当たっていたようにも思える。

例えば、夜空を見上げながら「綺麗だね」「ホント、星がいっぱい!」「違うよ」「え?」「ぼくが綺麗だと言ったのは、君の事だよ」という例文で考えてみよう笑。

この場合、最初の男子の台詞「綺麗だね」というのは、英語文法からしてみれば「主語が抜けている」「動作の主体が明確になっていない」と思われる「おかしな文章」だろう。

だが、日本語には「分かり切った事柄については省略する」というルールがあるので、これは日本語文法として間違ってないし、自然な台詞だ。

先日も引用した川端康成の「トンネルを抜けると、雪国だった」という一文も、誰がそれを見ているのか、トンネルを抜けたのは何なのか、何が雪国だったのか、という説明が全て省略されている。

省略されているからこそこの一文は、作者と共にその景色を見ているかのように感覚が「共有」されて、臨場感が出るのだ。

そして、冒頭の例文の場合、夜空を前にしたときに初めて出る感想である「綺麗だね」の暗黙の前提となっている「夜空の星が~」といった対象は、「その場にいる人が共有している」という前提のもとに省略されている。

日本人の言語感覚は、この「共有感覚」が文法に反映されているという点が重要なのだ。

だから「綺麗だね」を、省略せずに「ぼくは、いま眼の前にある夜空の星が綺麗だなあと思ったんだけど、君もそう思わない?」と全て丁寧に言ってしまっては、説明ゼリフのように聞こえてしまって垢ぬけない。

この夜空を前にした男女の会話は、そういう日本語文法の「共有感覚」を逆手に取った会話なのだろう。

となると、「綺麗だね」「ホント、星がいっぱい!」「違うよ」「え?」「ぼくが綺麗だと言ったのは、君の事だよ」――な~んてベタなセリフ、果たしてこのニュアンスを変えないまま英訳できるのだろうか?――などということまで考えてしまうのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?