家がひとつだけって誰が決めたの?多拠点生活のすすめ

僕は、仲間と一緒に「生き方開発lab」という拠点で生活している。

拠点には、僕のようにそこを「メインの住居」にしている人たちと、一応の"自分の家"はありながら「もうひとつの家」にしている人たちとがいる。一時はふざけて前者を出家、後者を在家などと呼んでいたが、皆に共通するのは「The 家」というものを持たない点だ。

生き方開発lab(東京都中野区)は、オフィスであり、30人ほど集まれるイベントスペースであり、スタジオであり、仲間と暮らすオープンな住居でもある。運営しているのはNPO法人れんげ舎で、僕はそこの代表をしている。

日本社会において「家」とは揺るぎがたい場所だとされているが、子どもじゃないんだから、大人なら「どこに帰るのか」は自分で決めてもいいのではないだろうか。

「住む場所」なんて気にしなかった

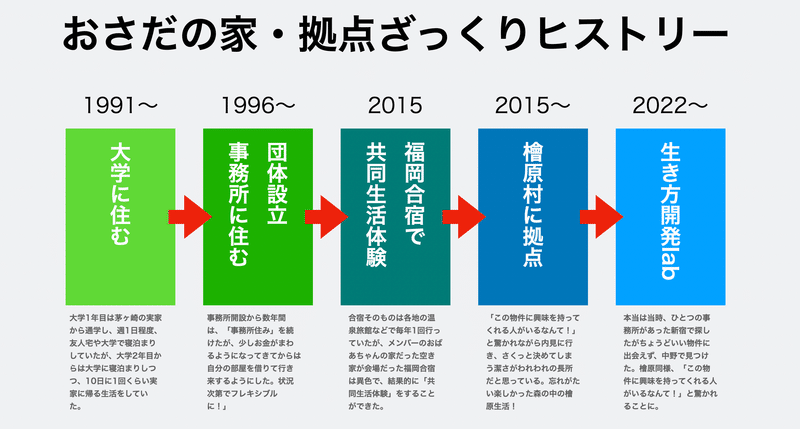

僕が仲間と「れんげ舎」という団体を設立したのは1996年。手始めに事務所を借りようとしたが、大学の専攻科を中退したばかりの僕には資金がなく、自分の住む部屋を賃貸しながら事務所まで借りるのは無理そうだった。

そもそも、団体を設立したものの、事業収入のめどがなかったのだ。

「起業」したつもりもないし、まだ「NPO」の法人格もなかった。僕の頭にあったのは「とにかく必要な場をつくる」ということで、拠点はどうしても欲しかった。資金なし、収入なし、信用なし──そんな僕に、あるアイデアが浮かんだ。

「そうか、事務所に住めばいいんだ!」

結局、僕は自分の部屋を借りるのを諦め、事務所の一角にある6畳間を「自分専用の部屋」とさせてもらい、そこに私物を置き寝起きすることにした。事務所家賃の3分の1を支払う代わりに、光熱費は全て団体持ちにしてもらった。僕的には完璧な条件だった。

1990年代のノマド学生生活とは

「事務所に住む」というアイデアの源泉は、学生時代の経験だった。

僕は、大学生の頃、学内のサークル室に住んでいた。狭いスペースだったが、勝手に畳を敷き、簡易的な調理器具やキャンプギアを置き、窓枠にエアコンを設置し、もうそれで十分だった。体育館にはシャワーがあるし、朝のグラウンドの水道脇で歯を磨きながら小田急を眺めるのも気持ちよかった。

困ったことなど何もなく、目覚めて10分後には授業に行けた。もっとも、そんな生活が成立したのは、当時の和光大学の学風があればこそだったが。

唯一困ったのは、電話だった。インターネットのない時代、学内外で様々な活動をしていた僕にとって、電話は必需品だった。「電話でつかまえてもらえない」のは死活問題で、僕は貧乏学生のくせに当時は珍しい携帯電話を契約して利用していた。

なぜ複数拠点生活が可能だったのか

僕には住所不定生活に免疫があったが、いま生き方開発labで暮らす他のメンバーは違った。それでも「共同生活、いけそうじゃない?」と思えるきっかけと経験があった。

コンテンツが役立った!共感した!という方は、よろしければサポートをお願いします。大変励みになります。noteでの情報発信のために、大切に使わせていただきます。ありがとうございます。