2次元コンテンツの良いライブとは何なのか(2.5次元ライブ評価のフレームワーク論)~アイマス・ラブライブ・バンドリ等~

はじめに

アイマス、ラブライブ、バンドリ、ウマ娘…etc

多くの人気2次元コンテンツで、ライブを開催することが当たり前になっている。だからこそ、コロナ禍で思うように開催できないのが残念でならないところだ。

一方で、ファンの間でのこのようなライブの評価軸は、非常に曖昧である。

理由も曖昧なまま安易に『最高』という評価が乱発されている。あるいは、2次元コンテンツのライブを評価するに十分でない観点が散見される。

例えば、『歌が上手かった』『ダンスが上手かった』というのは、声優のスキルであるはずであり、それだけで2次元コンテンツ由来のライブを評価するのはおかしい。たとえ声優の歌やダンスが上手いと言えなくても、素晴らしいと感じられるライブはたくさんあるはずだ。

歌の上手い声優はいるが、もっと上手いアーティストは無数にいる。上手い歌を聞くだけではなく、コンテンツ由来のライブならではの作品とシナジーを感じるような”エモイ”感動体験があるから、わざわざアニメやゲーム関連のライブに行くのではないのか。

そもそも"歌の巧拙"・"ダンスの巧拙"を評価出来る人がそうそういるとは思えない。非日常体験に陶酔したオタクが、芸術的な分野である歌やダンス、芝居を"評価したつもり"になり、ライブを盲目的に支持しているのではないか。

実際に私も、アイドルマスターシリーズのライブBDの一場面を友人に見せながら、「これだけ動いてこれだけ歌えるのはハイクオリティだろう、2曲連続だぞ」と自慢げに語ったことがある。

しかし、それに対して帰ってきた返事は「ハロプロは50分連続とかだけど、もっと歌上手いしダンスもうまいよ」というレスポンスだった。私は、大好きなコンテンツを、わかりもしないダンスや歌という面で適当に評価していたことを恥じた。また、過去ライブに関するnoteを書いたこともあるが、今振り返ると整理できていないまま勢いで書いたものだと重ね重ね恥じるばかりである。

私は2次元コンテンツのライブが大好きである。声優と作品とが織り成すライブ体験は、単なる音楽ライブとは異なる魅力があると考えている。好きだからこそ、自分が考えるライブの良さを、きちんと整理して発信することを試みたい。

以下、2次元コンテンツ(アニメ・ゲーム等)を原作とし、主に声優が歌やダンス等を披露するライブのことを『2.5次元ライブ』と呼称する。

本稿は、2.5次元ライブを、2次元コンテンツ由来のライブということを念頭に置き、客観的に評価するためのフレームワークを提唱するものである。

一般的なアーティストのライブ評価論や、2.5次元ライブであっても、音楽・ダンス等のアート面に注目した評価は基本行わない。

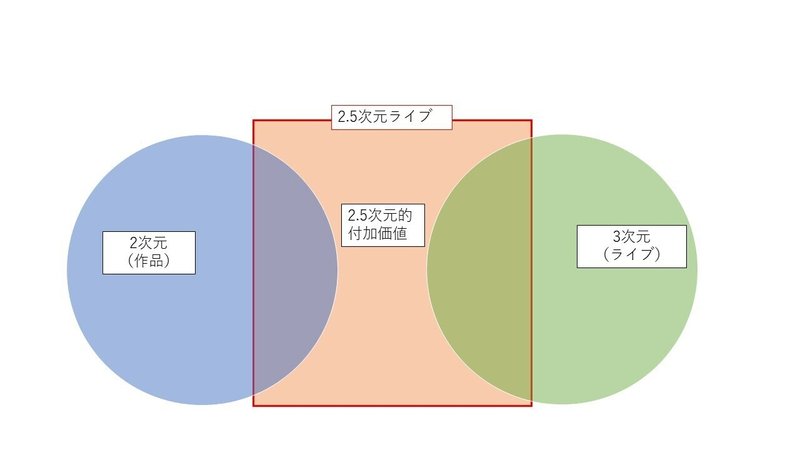

1.1 2.5次元ライブの位置づけ

まず、評価の客体である2.5次元ライブの位置づけを考える。

結論から言うと、2.5次元ライブとは、2次元(コンテンツ)と3次元(ライブ)を繋ぐという、独自の付加価値があるライブである。

2.5次元ライブは、あくまで2次元コンテンツのメディアミックス展開の1つである。

それが『アイマスのライブ』なのか、『アイマスの声優がアイマスの曲を歌っているだけ』なのかは全く違うだろう。

あくまで、作品を前提にしたライブでなければならない。

また、2次元コンテンツというのは、普段は"自分"が体験することが出来ないものだ。だから、直接は3次元のライブとつながらない。ゲーム等の体験は、画面の中の映像を見ている傍観者にすぎない。

ライブというのは、他ならぬ"自分"が、実際にコンテンツに触れられる数少ない刺激的な体験である。

画面を通して見るのではなく、肉眼でコンテンツの一旦を見ることが出来る。編集された歌ではなく、生の歌を聞くことが出来る。

触れられない2次元コンテンツの一端にある、3次元という触れられる(体験できる)場所だからこそ、2.5次元ライブというのは価値がある。しかし、2次元コンテンツを3次元のライブの世界へ体現させるのは困難であり、そうであるが故に、構成における"工夫"の見せどころだ。

この、2次元と3次元を繋ぐところが、まさしく2.5次元ライブの付加価値の本質である。

例えば、『バンドリ!』シリーズの長所といえば声優陣がライブで実際に楽器を演奏する点である。多くの作品では、キャラクターが楽器を弾いても、声優がライブで楽器を弾くことは稀である。それを、ライブに出演する大部分の声優が、コンテンツ内のキャラクターと同様に演奏する。

歌うだけでもライブとしては成立するところ、実際に演奏するという点は、まさしくバンドリ!シリーズのライブならではの付加価値であろう。

1.2 AR・VR等のキャラクター映像による”ライブ”

ここで、ARやVRの技術等を用いて、キャラクターの映像を流し、リアルタイムで声優がアテレコすることによる"ライブ"の方が、2次元コンテンツに近しいと思った方もいるだろうか。しかし、本稿では2.5次元ライブ内に含めない。

(※:Vtuberはアニメ等原作でないので本稿の射程外だが、キャラクターの映像を流したライブイメージとして。)

確かに、キャラクターの姿が見えたほうが2次元コンテンツには近い。ただし、それでは"ライブ"要素の一部が欠落してしまい、2.5次元"ライブ"とは言えないと考える。

ライブとは、単に音楽や映像が流れれば良いわけではない。ライブにとって必須ともいえる魅力の1つは、やはりリアルタイムで人間が表現するものを感じ取れることであり、そこには微細な表情や動きの変化も含まれる。古くから、演奏過程における視覚情報の重要性は研究されており、確たる事実であるように思う。※-参考:YAMAHA ONKEN

(※ 言うまでもないが、演奏過程においての視覚情報の議論であり、演奏していない=2次元キャラクターの映像情報は研究における議論の射程外であるはすである。)

発展したとはいえ、映像上のキャラクターの表情や動きが変化する様・表現の幅は、人間には遠くおよばない。

確かにイラストの口や姿がある程度動くかもしれない。しかし、心を込めて熱唱している口元、喉、表情、そして全身に込められた力、さらにそれが毎秒毎秒、もはや客観的に表現不可能なレベルで変動する。プロの人間が織り成す表現レベルに達している映像ライブは存在しないと言っても良いだろう。そして、"ライブ"なのであれば、2次元コンテンツの看板があろうがなかろうが、そのような音楽表現を体感する場である必要がある。

キャラクターの映像を流し、そこに声優がリアルタイムでアテレコする"ショー"は、本来ライブにあるはずのものがないのだから、厳密にはライブとはいえないと考える。キャラクターの姿を見ることができるという2次元コンテンツ由来のエンタメとして魅力があることは間違いないが、生身の人間と同じように”ライブ”と呼称するのは正確でない。

2.5次元ライブは、”ライブ”である以上、2次元要素があるだけでは足りず、 本来のライブの要素を充足すべきであると考える。

2.1 評価とは

評価とは多義語であるが、本稿では「客体の価値を判断して決めること」という意味で用いる。―参考:Weblio辞書(メタ的には、デジタル大辞泉における意味2と同じ用途)

例えば、ライブに対し『最高』というコメントをするのは、そのライブのクオリティ(=質、即ちライブの価値)が高いと述べているのだから、評価である。また、『なぜ高いのか』という評価過程において、議論の余地がある。だから、本稿でも対象としうる。

一方、ライブに対し『大好き』というコメントをするのは、そのライブに対する自身の感想である。『なぜ好きなのか』という理由は個人の感覚的なものであり、議論の余地がない。

『大好き』のようにわかりやすいものだけでなく、例えば『成長を感じられる』というように、発信者の個人的な感覚にすぎず、なんとでも言えるし議論の余地がない玉虫色の解釈は「感想」である。

何が言いたいかというと、『キャラクターの成長を感じられる』から『あのライブは最高だ』ということにはならないということだ。

評価には、感想とは違い客観性が求められる。望ましい評価について議論が活発な分野のひとつが人事評価分野だが、客観的であることは原則の一つとなりつつある。参考:評価方法の3つの原則※

客観的である(=評価である)とは、「誰が見てもそうだと納得できる」ことである。

誰が見てもそうだと納得するためには、例えば『ステージからキャラクターの成長を感じられる』というような「人によってはあるし、人によってはない」項目は評価に適さない。

そのような、感想を生み出さないような明確な(客観的な)2.5次元ライブ評価のためのフレームワークを考える。

(※ 残り2つ、透明性の原則・公平性の原則も、同じフレームワークを用いることで満たすはずである。)

2.2 評価の考え方

評価は、2.5次元ライブの付加価値となる要素が「有るか無いか」という客観的事実を以て行う。

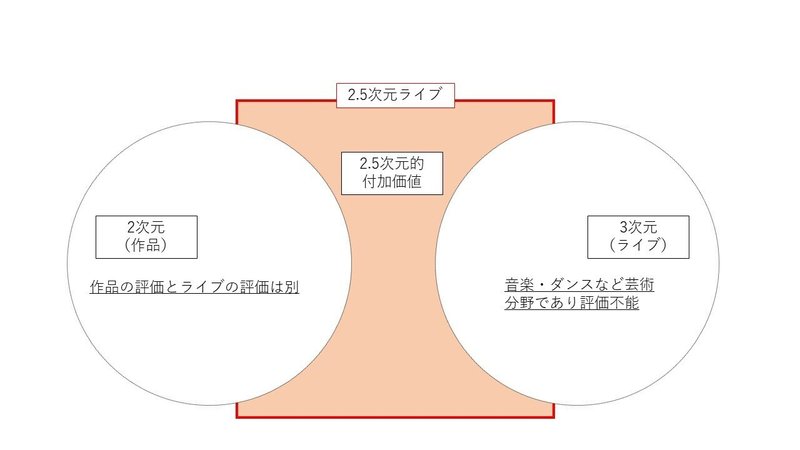

まず、2.5次元ライブの評価は、2次元コンテンツそのものの評価とは別だ。仮にガルパというゲームが素晴らしかったとしても、バンドリのライブが素晴らしいということにはならない。あくまで"ライブ"の評価はコンテンツの評価から独立する必要がある。だから、3次元的ライブの部分と、2.5次元的付加価値の部分で評価していくべきである。

しかし、一般人が3次元ライブのコンテンツ、即ち歌やダンスのような芸術分野を評価するのは極めて困難だ。

『歌が最高だった』というのは感想であり、評価にはなりえない。なぜならば、歌の巧拙、善し悪しを判断することは常人には出来ないからだ。毎日仕事として、無数の生歌やライブを体感しているようなプロでなければ、このような評価は出来ないはずだ。

一方、2.5次元ライブの付加価値というのは、2次元を3次元に繋げ、それを顧客へ体感してもらう"構成上の工夫"があるかないかを観測することで、"客観的な"評価が可能だ。

なぜならば、2.5次元ライブは2次元コンテンツの一旦として企画される以上、2次元コンテンツのエッセンスを取り入れる工夫が不要である(低評価となる)はずがないからだ。具体例を見よう。

例えば、虹ヶ咲学園スクールアイドルプロジェクト3rdライブは、アニメにフィーチャーし、多くの映像を使った構成で人気を博した。これは素晴らしい工夫であり、高評価とならざるをえない。さらに、「アニメの映像を用いた」というのは客観的事実であり、人によってなんとでも言える要素(=感想)ではない。

このような、アニメや漫画等の2次元コンテンツのエッセンスを取り入れる工夫(=2.5次元ライブの付加価値)は、2.5次元ライブの低評価要素になりえない。高評価に値するはずである。

なぜならば2.5次元ライブは、『コンテンツのマルチメディア展開』つまりアニメ等の2次元コンテンツを重要視しながら作られるものだからだ。単なるアーティストや声優のライブではない。だから、『アニメの映像がなかったほうがよい』という単純な否定は絶対にありえない。(『なかったほうがよいとは言えない』のは、『アニメの映像がなければいけない』わけではないことに留意。)

もちろん、"どのアニメシーンを流した方が良いか"というやり方の部分に対する意見はあるかもしれないが、好みでしかない。評価不能である。

だから、本稿では、アニメの映像を流すなど、2次元コンテンツのエッセンスを取り入れた、構成上の工夫(2.5次元的付加価値)が"有るか/無いか"という客観的事実の有無を以て評価とする。ここまでが客観的な"評価"の限界ではないだろうか。

どのアニメシーンを流すかは好みでも、アニメ映像を流したということは間違いなく構成上の工夫であり、2次元コンテンツのライブである限り高評価に値するはずである。

では、アニメ映像を流すようなわかりやすいもの以外に、散りばめられた工夫はどのように観測すればよいだろうか。そもそも、ライブのどの部分を評価すればよいのだろうか。

2.3 評価対象

評価対象は、大きく分けて2つ。総論(全体像)と、各論(ライブや幕間、MCなどのパフォーマンスセットリスト)である。

しかし、どちらが対象であっても、ライブ中の場面を切り取り、『2.5次元ライブの付加価値があるか、ないか』で考えるという評価の手法は共通しているはずだ。

基本的なことだが注意しなければならないのは、ライブというプロダクト(成果物)しか対象になり得ないということだ。例えば、"スタッフが大変だったのではないか" "声優の負担が大きいのではないか"といった、舞台裏を評価対象に含めることはありえない。もちろん、通常エビデンス不足で妄想でしかないという問題はあるのだが、エビデンスがあったとしても含めるべきではない。

なぜなら、ライブの評価と、その裏側の労力とは無関係だからである。運営はボランティアでやっているのではない。必要なコストや環境などの事情を踏まえてライブの開催を決定しており、収益を得ている。努力はビジネスである以上当然であり、そのような当然の振る舞いによりプロダクトの評価が左右されるのは普通ありえない。

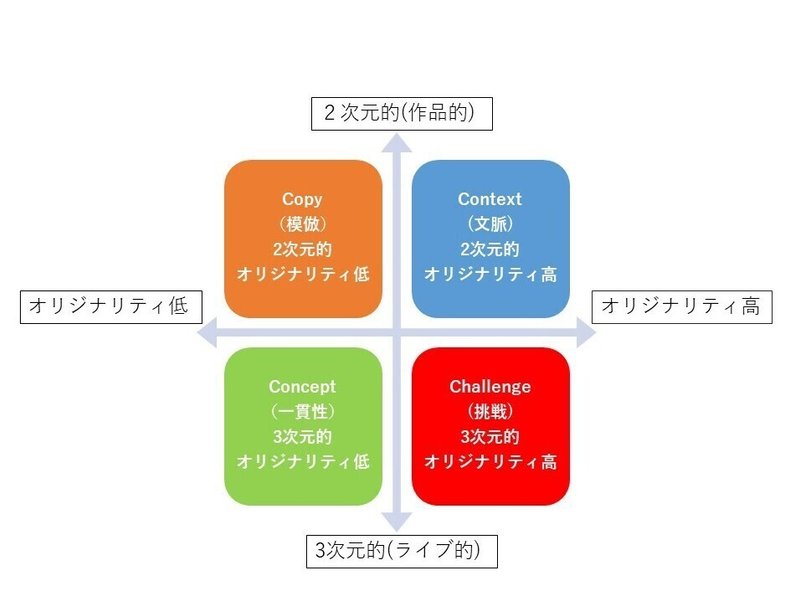

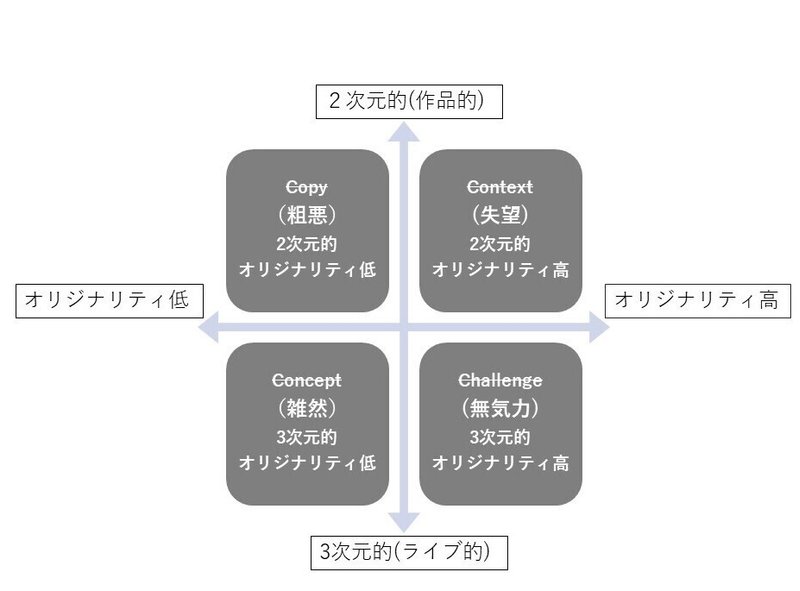

2.4 評価の軸

付加価値があるかどうか判断するフレームワークを、オリジナリティの高低と、どちらかというと2次元(作品)的か3次元(ライブ)的かという4象限で分けて考える。

この4象限をそれぞれ、Copy(模倣)、Context(文脈)、Concept(一貫性)、Challenge(挑戦)、とカテゴライズする。

以下、具体例とともに掘り下げていく。

2.4-1Copy(模倣)

付加価値の1つ目は、オリジナリティが低く2次元的な工夫、即ち2次元コンテンツの模倣(Copy)だ。これは最も分かりやすいジャンルであり、ダンスそのものや曲の合間のセリフなどがゲームやアニメと同じケースなどが挙げられる。同じか同じでないかは客観的事実であり、評価しうる。

元々のアニメやゲームなどを最も簡単にイメージできる付加価値であり、MVのあるリズムゲームを保有するコンテンツ(アイドルマスターシンデレラガールズなど、大多数)で多く見られる。

CGやセル画の動きは、実際の人間の動きとは異なる。2次元コンテンツの一場面を、人間が行うとどのような音楽表現になるかを体感出来るというのは、2.5次元ライブにおける付加価値である。

逆に、「模倣できるが模倣しない(=粗悪、劣化)」というのは低評価になりうる。人間が行うことの出来ない表現など、『物理的にできない』わけでは無いのにも関わらず模倣しないというのは2次元コンテンツのライブとしては低評価となりうる。

例えば、CDではキャラクター毎に歌うパートが違うのに、実際のライブでは再現しないなどが挙げられる。

再現しなかったのは客観的事実であり、低評価の要素となりうる。もちろん、CDの歌割りを変える理由、たとえばライブと同じ歌割で劇中歌を披露した描写のあるなど、ドラマCDやコミュがある場合は別だ。

繰り返しになるが、これに対して「○○という理由があったのではないか」という客観的でない反論感情を持ったとしても、それは"感想" "妄想"であり、議論の余地がない(他者の意見にぶつけるものではない)ことにご留意されたし。

しかし、アニメやゲームと全く同じことだけがライブの付加価値であるというわけではない。他の付加価値要素が秘められている可能性がある。むしろ、次項以降が本題とも言える。

2.4-2 Context(背景・文脈・共通認識)

付加価値の2つ目は、オリジナリティが高く2次元的な工夫である。ファンの共通認識や、作品やキャラクターにある背景、文脈を利用したエモ体験とでも言おうか。ここでは2つの例を挙げる。

1つめは、作品(ストーリー)の体験がコンテクストとなる付加価値だ。例えば、アイドルマスター9thライブ東京2日目の「約束」がある。同ステージは、如月千早役・今井麻美が1人で歌いはじめるものの、曲中・ラスト部分で他のキャストがステージに並び、一部歌唱する演出だった。今井氏が涙で声をつまらせる中、他のキャスト陣が歌うという場面もあり、ファンの間でも話題となった。

これは、アニメ(アニメ版アイドルマスター第20話『約束』)を彷彿させるが、アニメの模倣ではない。アニメでは、『最初は』歌えなかった千早の代わりに仲間が歌っており、『途中から』歌を取り戻した千早が歌うというものだった。アニメの同シーンは、客席に弟の幻を見出し、千早の心情が変化するという、ストーリーの見どころとも言える部分だから、歌えない前後関係は非常に重要なポイントだ。だから、アニメのコピー(模倣、2.4-1)ではない。

しかし、部分的に『声を出せない千早の代わりに仲間が「約束」を歌う』という要素は感動に繋がるコンテクストとして、ファン共通の認識、体験である。

これは、”なんとなく彷彿とさせる”レベルのこじつけでは客観性を伴わない。誰がどう見ても(=客観的に)コンテクストを意識した構成上の工夫である必要がある。

先ほどの例でいうと、「約束」という曲の途中で声の出せない千早(今井氏)の代わりに仲間が歌う、という客観的共通項がある。これが、『仲間と歌っているところ、千早の成長とアニメがリンクして』などというステージと客観的共通項に乏しい感想であれば、妄想の領域であり評価に関連しない。

少なくとも、ライブと作品とのシナジーを評価するのであれば、曲とコンテクスト(付加価値)との間で、客観的な関係性が必要である。アニメの中で歌ったのも「約束」であり、同じ曲「約束」のステージ中の話だから成り立つのだ。

もう一つ、付加価値の例をあげる。それは、キャラクターがコンテクストとなるケースだ。

例えば、ライブ当日がキャラクターの誕生日であった場合、何かしらそのキャラクターをお祝いする構成にすることが考えられる。ステージ上でほんの数分、お祝いが行われるだけで、それはそのライブでしか体験できない付加価値となりうる。ソーシャルゲームなどでは、誕生日をお祝いするコミュがよくある通り、キャラクターの誕生日というのは、ファンにとっても祝いたいものである。

誕生日を祝うようなケースは、何か特定のシーンを模倣したものではないだろう。しかし、キャラクターの設定をコンテクストとした付加価値である。キャラクターの設定(出身地・誕生日など)は、客観的事実であるから、関係の深い日時・場所で特別な構成となることは、客観的に評価しうる。

さて、このようなコンテクストを利用した付加価値は、まさに”付加”されるものであり、ないからといって直ちに低評価となるものではない。しかし、”あるべき時にない”のは低評価足りうる。失望のようなものだ。

例えば、地方公演で、出身地のキャラクター役の声優が出演しているにもかかわらず、フィーチャーしないケース等だ。シャニマス3rdライブツアー愛知公演は、2日間両日、愛知出身・有栖川夏葉(役 涼本あきほ氏)が出演しており、ソロ曲はツアーを通して1回だったにも関わらず、愛知で披露されなかった。それ以外にも凱旋にフィーチャーしたステージはなかった。

これは、キャラクターの出身地と凱旋というコンテクストを読み切れず(あるいは無視して)ファンの期待を裏切っただけだから、低評価たりうる。※

この曲をやるはず、あの曲はあるはずと勝手に期待するのはもちろん低評価になりえない。自分の好きな曲がないから低評価というのは非論理的であることはいうまでもない。

しかし、誕生日や出身地という、普通の人間であれば当然大事にしていて、なおかつ簡単に思いあたる要素であるにもかかわらず無視するのは、低評価点となりうる。出身地というのは、ゲームをやりこんだ特定の人だけがわかる要素ではない。また、地元に凱旋するということが、上京して頑張っている人間にとってどのような価値のあることか、言わずもがなである。

※ツアーは、ソロ曲は1人1回の披露。どの公演でどの曲を披露するかというのはかなりの選択肢があったし、愛知公演で他のキャラクターがソロ曲を披露することに特別な付加価値はなかった。

2.4-3 Concept(一貫性)

付加価値の3つ目は、オリジナリティが低く3次元的な工夫である。作品や曲の切り取り方における一貫性や世界観作りのようなものだ。

2.5次元ライブは、通常のアーティストのライブとは違い、ライブでどの曲を披露するかという選択が難しいにも関わらず、それらのライブより重要であるように思う。なぜなら、例えば”水樹奈々のライブ”であれば、ステージ上にいるのは基本的に水樹奈々氏であり、彼女が歌う。どの曲を好きかは違っても、彼女の曲を好きな人間がメインの客層である。

しかし、2.5次元ライブはそうではない。複数人、場合によっては20~30名近くのキャストが登壇するし、そうなると「どの曲を歌うか」は「誰が歌うのか」を左右する。自分の好きなキャラクター(役のキャスト)が歌わない時間が発生する。水樹奈々氏のライブに行って、3割しか彼女が歌わないような状態はありえないだろう。それがありえてしまうのだ。さらに、1曲1曲に紐づいたストーリーなどもある。ファンにとって『どの曲を選抜して披露するのか』というのは非常に大きな問題となる。

そういった問題を解決しうるのがライブのコンセプトである。

例えば、アイドルマスターシンデレラガールズ6thLive"Merry Go Roundome"がある。本ライブのコンセプトは複数あったが、その一つは4箇所のライブツアーと四季とをリンクさせ、各公演のテーマが"春""夏""秋""冬"と設定されたことだった。このテーマはライブ中に明確に発表された。

ライブでは、各々が聞きたかったにも関わらず聞けなかった曲があったはずだし、全て納得することは出来なかっただろう。しかし、”春の公演”で”夏”の曲はやらないというのは容易に推察できるわけだから、曲の選抜基準に関し一定の納得感は間違いなく生じるのであり、これは工夫である。

また、この工夫は、コンセプトと合致した曲を披露するうえで、ライブならではの付加価値となる。例えば、『秋めいてDing Dong Dang』という曲は、春夏秋冬どのライブで披露されるのが最もよいだろうか。曲を知らなくとも、"秋"のライブ、と感じるのではないか。好みはあるだろうが、”秋”と名の付く秋の曲が”秋”に披露されることに付加価値を感じるのは、蓋然性がある。

しかし、ライブの開催時期と春夏秋冬の季節感が必ずしもかみ合わないこともある。そこで、ライブのコンセプトを秋とするのはどうだろうか。まさに前述のシンデレラガールズ6thライブでは、”秋”公演で『秋めいてDing Dong Dang』が披露された。このような場合、コンセプトによって生成される世界観は、曲を聞く上でライブならではの特別な付加価値が生ずる。これは客観的に明白であるから、高評価足りうる。

逆に、コンセプトなき「雑然」とした状態は低評価たりうる。例えば、先述のシャニマス3rdライブツアーでは、ソロ曲の披露がCD発売以来初めてのライブであり、1キャラ1回しか歌えない構成にもかかわらず、ソロ曲をどの公演でやるかという上で考えるべきコンセプトやテーマは全くなく、完全にランダムであった。

仮に全ての曲に意味あいを持たせることが出来なくても、何らかのコンセプトを設け、提示することは出来た。何らそういった手当てなくライブを構成することは、先述のように「どの曲が披露されるか」という問題を重く受け止めず適当に構成したものであり、低評価足りうる。

留意しなければならないのは、ここでいうコンセプトやテーマというのは、副題にしたりMC中に発表されたりするなど、客観的なものだけを示すということだ。

評価者が独自にコンセプトを見出すと、高評価という前提が先になってしまい、評価にならない。即ち、順番が逆なのだ。

本来)コンセプトがある⇒付加価値がある⇒高評価

誤)高評価にしたい⇒無理やりコンセプトを見出す

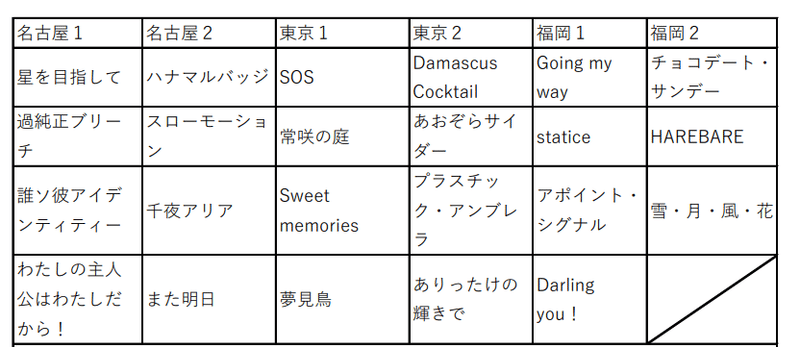

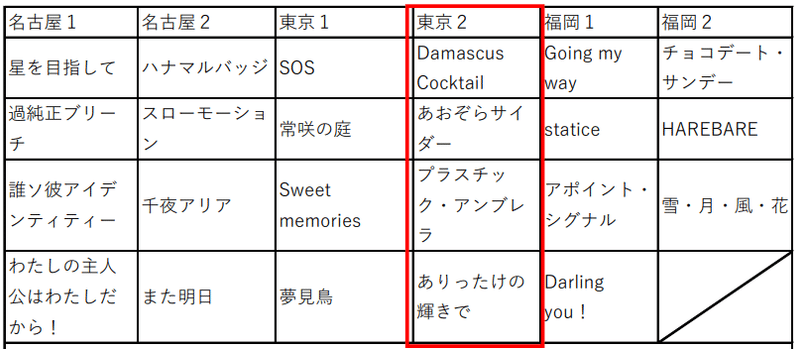

実際に私は、先述のシャニマス3rdライブツアーのソロにて、「あおぞらサイダー」「Damascus Cocktail」「プラスチック・アンブレラ」という曲の並びを見て”水に関係する”と語っているnoteを見たことがある。

明らかに無理なこじつけなので詳しく述べるまでもない※が、”いい加減さ”の例としてみてみよう。

「Damascus Cocktail」という曲は歌詞の中にもタイトルにも「水」は出てこない。むしろ、どちらかというと『焼き尽くしたい』『燃えてくるの』という情熱的な歌詞であり、曲の本質は炎や熱さを彷彿とさせると考えうる。逆にこの東京2日目に披露していない曲で、「水(水面)」という歌詞が明確に登場する落ち着いた雰囲気の「常咲の庭」という楽曲もある。このように、独自に見出す共通項というものは、いいい加減でなんとでも言えてしまう。客観的に示された、あるいは少なくとも誰が見てもそうだと分かるテーマ設定でなければ、評価の要因とはなりえない。

無理筋のこじつけから、評価になっていない評価を導くことの否定は、本稿が目指したいところの1つである。

※無理やり共通項を見出した(いい加減、確からしさ)というよりも、共通していない要素を共通項としてあげており(捏造)、個人的な感想としてもレベルの低く、わずか5行で破綻してしまう。そのため、"いい加減"を超えて"間違っている"に限りなく近く、例示には相応しくないとも思ったが、わかりやすい実例としてあげている。

2.4-4 Challenge(挑戦)

付加価値の4つ目は、オリジナリティが高く3次元的な工夫である。ライブもエンターテイメントであるのだから、マンネリや退屈は許されないはずである。常に新しいものを追い求めることが重要である。原作のゲームやアニメにない、ライブならではのステージ構成もありうる。

例えば、原作ではまだ曲がないユニットに歌唱させる、というものがある。シンデレラガールズ”Happy New Yell”では、辻野あかり・砂塚あきら・夢見りあむという3人のキャラクター(役のキャスト)で「Take me ☆Take you 」が披露された。この3人は、”ユニット名募集中”というユニットであるが、いまだ3人の曲はない。※1

当然、「Take me ☆Take you」は彼女達の曲ではない。だから、このステージは完全なライブオリジナルである。好き嫌いがあるだろう。しかし、これはライブならではの組み合わせとしての挑戦である。原作のゲームにはまだない、新しい境地を切り開くものであり、ライブならではの付加価値だ。

また別の例としては、アイドルマスターシャイニーカラーズ1stライブでの、幕間の朗読劇のようなものがあげられよう。曲と曲の合間にオリジナルの朗読劇などを行うのは、原作には全くない、そのライブならではのコンテンツを披露するのだから、ライブオリジナルの挑戦である。

留意しなければならないのは、オリジナルであれば何でもよいわけではないということだ。2.5次元ライブの付加価値である以上、原作となるアニメやゲームに沿う必要がある。例えば、先述の”ユニット名募集中”はゲーム中に実在するユニットであり、原作を決して軽視しない工夫となっている。

作品に沿わないオリジナル要素の例として、バンドリ!シリーズの周年ライブでは、まったく別作品の声優陣がオープニングアクトとして登壇する。

確かに運営元は共通なのだが、「これは何のライブなのか?」という話である。作品の単独ライブにもかかわらず、作品そのものを尊重しない構成であり、「2.5次元ライブとしては」高評価に値しない。※2

留意したいのは、2.5次元的でなかったとしても、ライブとしてあくまで挑戦する姿勢には違いないということだ。本稿では対象としないものの、ライブとして低評価とは必ずしも言えない。

ここで低評価として主張したいのは、”挑戦がない”ことである。無気力と言い換えてもいい。

例えば、アイドルマスターシャイニーカラーズには”ノクチル”というユニットがいるが、3つのライブで10公演連続全く同じ曲を披露している。もちろん、初期のころは新鮮さがあるのは間違いないが、既に4公演披露された後の3rdライブツアーでも、何ら2.5次元的工夫はなく6公演連続で披露された。繰り返しになるが、「成長を感じられる」というような玉虫色の意見は、感想であり本稿への反論にはなりえない。先述の”ユニット名募集中”と比べると、ユニットとして新しい挑戦がないというのは、客観的事実である。

当然同じ曲を繰り返し行うのであるから、キャスト陣の歌唱やダンスのクオリティは上がっていると考えるのが当然だが、それはプロとしてのスキルや経験等がない一般人には評価不能だし、あくまで2.5次元的な、作品のメディアミックスのひとつとしての工夫があるかないか、という観点が本稿の射程である。もちろん、原作のゲームで、ノクチルがツアー中ずっと同じ曲を披露していた、というような描写があれば全く話が違ってくるのは言うまでもない。

※1 第37回アイドルLIVEロワイヤル。曲有無は2021年9月23日現在。

※2ライブの総合的な評価には、単なる声優ライブとしての評価も含まれるからして、あくまで「2.5次元ライブとしての評価」である。

2.5 評価まとめ

高評価の要素を4象限に大別したのは先述の通りだが、その裏返しとして、低評価の要素も整理することができた。

また、各要素は組み合わさっていることも多い。例えば”ユニット名募集中”の工夫の例では、ユニットが持つストーリー等のコンテクストがあると考えることもできるから、コンテクストとチャレンジ、双方の付加価値を持つと思われる。

低評価もしかりである。ソロ曲を全てランダムにするような場合、コンセプトがない(雑然)し、結果として出身地というような要素を無視するのであればコンテクストもない(失望)。

ライブを評価したいとき、ステージ単位あるいは全体像を見て、このような高評価要素があったか、低評価要素がなかったか整理してみてはどうだろうか。

そうやってステージの高評価や低評価の要素を積み重ねることで、最後に俯瞰してみることで、ライブ全体を評価することができるのではないか。

もちろん、2.5次元ライブを声優の出演作の一旦として見ることは個人の自由だし、あるいは音楽ライブとしてみる人もいるだろう。だから、本稿で見た2.5次元ライブとしての見方は、ライブそのものの評価とは必ずしも合致しない可能性に留意されたし。

あくまで本稿は、アニメやゲームなどの作品が好きで、その作品のライブとして、2 .5次元ライブを捉えている際の考え方である。

もちろん、本フレームワークは個人の考えであり、普遍的な考えとは微塵も思っていないことは言うまでもない。

終わりに

最初にも述べたが、2.5次元ライブというのは単なる音楽ライブとは違う。2次元コンテンツのメディアミックスだからこそ感じられる付加価値がある。

私は声優というサブカルチャーが好きだし、歌やダンスにおいてプロとしての知見はない。だから、ライブの席が近く声優を身近に感じられたり、彼ら・彼女らの生歌やダンスを見るだけで「神」と言いたくなる気持ちはわかる。また、個人でそのように思うことは悪くはないだろう。Twitterレベルの発言であれば、無秩序な「神」の連発は悪くもないだろう。

しかし、客観的に整理しないその感情は、本当に”好き”の姿勢なのだろうか。我々はなぜ、ラブライブやアイマス、バンドリのライブに行くのか。声優のカラオケなどネットでいくらでも配信されている。単独ライブをやっている声優も少なくない。

そこには、作品があるからこその良さがあるはずである。”好き”だからこそ、何が”良い”のか”悪い”のか。

しかし、ある程度の文字数が許容される場面では、たまには可能な限り客観的にライブの良さ・悪さも整理することも悪くない。本稿のフレームワークを用いる必要もない。本当にそれが好きなのであれば、客観的なレビューも時には必要であるように思う。

盲目的な信仰は、アンチと本質的には同じではないだろうか。

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

© KADOKAWA Game Linkage Inc.

画像の権利は上記も含め正当な権利者に所属するものであり、本稿はあくまで引用として使用しております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?