【小学校入学前】ひらがなの『覚え方』

幼少期の勉強で大切なことは『読み・書き・そろばん(計算)』です。

基礎がしっかりしていないと、理科も社会も、必修となるプログラミングのような論理的思考も、効率的に学べません。

特に、『読み・書き』につながる『ひらがな』を小学校入学前にマスターしておくと、自分で本を読んだり、図鑑や辞典で調べたり、自立学習につながります。

今回は、楽しく効率的に『ひらがな』を学習する方法について、自験例を含めてシェアしたいと思います。

0、『音』⇒『文字』⇒『単語』⇒『文章』の順番で子どもは学習する

赤ちゃんはいきなり文字を読みませんし文章を話しません。

親の言葉をよく聞いて、マネして、たくさんの言葉を『音』で学習していきます。

そして、たくさんの言葉を『音』で吸収してから、『文字』を学び、意味のある『単語』を覚えて、『文章』を理解するのです。

上記の順番を意識すると、適切なタイミングに、適切な教材で学ぶことができ、親子ともにストレスなく、楽しく学習することができます。

Ⅰ、あいうえお表:『音』を覚えるのに最適

お風呂やリビング、トイレなど、目のつきやすいところにはります。

『あ・い・う・え・お!』と一緒に読んだり、『ありさんはどこかな?ありさんの「あ」だね!』というように、絵と関連づけて覚えてもよいでしょう。

ひらがなの『音』を歌のように覚えることが理想的です。

「あいうえお表」の問題点

『あ、い、う、え、お!』と言える子でも、ひらがなの順番がかわると混乱することは多いです。

その原因は、「あ」という『音』と「あ」という『文字』がリンクしていないためです。

あいうえお表では、実際に文字を読んでいなくても、歌のように『あ、い、う、え、お!か、き、く、け、こ!』と言えてしまいます。

この問題を解決するのが、次に紹介する「あいうえおノート」です。

Ⅱ、あいうえおノート:『音』と『文字』をリンクさせる

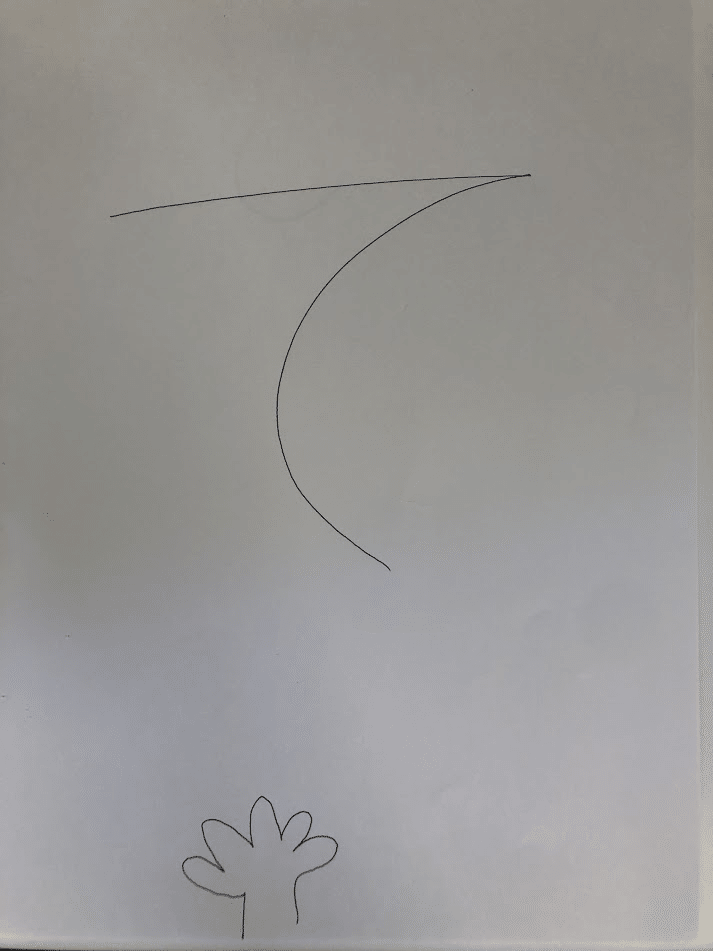

実際のノートは破棄してしまったため似たものを作成(絵は手のつもり)

ノートの1ページに大きく文字を書き、小さく絵をかきます。

ひらがなの順番はランダムが望ましいです。(理由は後述します)

使い方

フラッシュカードのように、ページをめくります。

習い始めはリズムよく親が読みあげ、子どもがリピートします。

慣れないうちは、『手の「て」だね。いちごの「い」だね!』という具合に、絵と関連づけてもよいでしょう。

慣れていくと、子どもは絵をチラ見しながら『文字』を読みます。

さらに慣れると、絵をみることなくスピーディーに読めるようになります。

あいうえお表と同じだと思われるかもしれませんが、実際にやってみると、子どもの反応、習得速度がとても違います。

「あいうえおノート」のメリット①

ひらがなの『音』と『文字』をリンクさせるよい練習になります。

慣れ親しんだ「あいうえお順」ではなくあえて「ランダム」にします。

『文字』をみて『音』を連想させることが大切です。

「あいうえおノート」のメリット②

あいうえお表はひらがながたくさんあるので、一つ一つの『文字』を覚えるには、子どもにとって情報量が多すぎるようです。

『一音、一文字』で強調すると、子どもの頭にスッと入ります。

うちの息子(2才)が本格的にひらがなが読めるようになったのは、あいうえおノートを始めてからでした。

個人差はあると思いますが、1~2週間程度で如実に効果がでます。

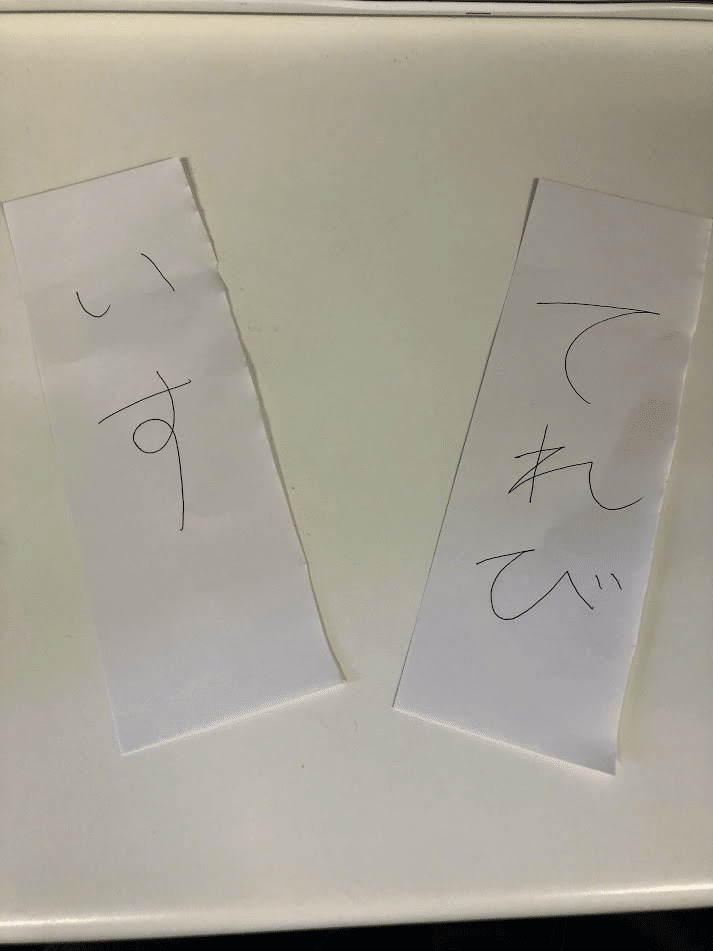

Ⅲ、モノに名札を貼る:『文字』と『単語』をリンクさせる

ひらがなを覚えたてのうちは、「いちご」という文字をみて、「い、ち、ご」と読めたとしても、「いちご(という文字)」⇒果物の苺のこと、と理解するまで、少しタイムラグがあります。

そこで、『文字』から意味のある『単語』へリンクさせる練習が必要です。

練習法として、モノの名前をひらがなで書き、名札のように貼ることが効果的です。

「くるま」「にんぎょう」「ぱん」「おかし」など、子どもが日頃好きなものに貼っておくと、嬉しそうに読んでくれます。

子どもが読んだら、すかさず褒ましょう。

我が家では、夜にモノの名前を書いたお札をリビングのあちこちに貼っておきました。すると翌朝、子どもたちが宝探しのようにお札を探して、得意気に読み上げてくれます(笑)

カタカナや漢字でも、同じことができます。

実際のお札は破棄してしまったため似たものを作成

Ⅳ、ひたすら本を読み聞かせる

読み聞かせには『音』、『文字』、『単語』、『文章』の全ての要素が凝縮しています。

毎日継続することが大切です。

本を全部買うと出費が大変なので、自宅に置いておく本はそれなりにして、図書館を最大限活用しましょう。

ちなみに、お子さん4人全員を東京大学理科3類に合格させた佐藤亮子さんは、3才までに絵本を1万冊(1日10冊を3年間)を目標に読み聞かせをしていたそうです。(佐藤亮子さんの書籍はとても参考になります。)

我が家では、自立歩行する前から読み聞かせを続けています。(1年間365日のうち360日以上)

参考までに、子どもたちの現状を記載します。

娘(5才、幼稚園年中):ひらがな、カタカナの読み書きはマスター。小学1年生の漢字を楽しそうに練習中。好きな本はかいけつゾロリ。本に気をとられて、お風呂や着替えが遅くなるのは困ったところ。

息子(2才、幼稚園プレ):ひらがなは読める。文字から意味のある単語に理解することもスムーズになってきた。ひらがなを書くのはまだまだ練習中。

Ⅴ、まとめ

小学校入学前にひらがなをマスターしておくと、子どもの自信につながります。自信がつくと、子どもは自ら学びどんどん成長しようとする理想的な状態になります。

逆に、なにも学習していない状態で小学校に入学すると『ひらがな』、『カタカナ』、『漢字』を1年間で学ぶことになります。このスケジュールで理解することは、かなり困難でしょう。

今日紹介した内容は、どれも簡単で、子どもが楽しくできる内容です。

ぜひ試してみましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

主に子育てや教育の記事を、たまに医療系の記事を書いています。

もしよろしければ、『スキ』やフォローをお願いします。

とっても励みになりますので、よろしくお願いします♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?