22.研修旅行

近年では、円高の影響か、海外、特に韓国・中国に修学旅行に行く学校も増えてきたが、北海道内の高校において、修学旅行の行き先として好まれるのは京都・奈良あたりだ。滅多に道外に出る機会のない道産子にとっては、またとない海外遠征の機会と言える。しかし、我が母校には修学旅行がなかった。

かつて日本の一般庶民の所得が低かった頃は、なかなか遠方へ家族旅行に行く機会も持てなかったため、修学旅行によって見聞を広めてもらうことが修学旅行の大きな目的とされていた。しかし、現在では所得が向上し、海外も含め遠方へ旅行に行く家庭が多くなってきたことから、修学旅行の存在意義を問う声もある。加えて目の前に差し迫った進学や就職にマイナスになるということを心配する声から、修学旅行を廃止した例も存在する。しかし、短い学生時代に友人たちと一緒に昼夜を過ごすことの意義、集団行動の経験などを通し、「多感な世代の人間形成に重要」などの見地から、学校関係者・生徒・保護者のいずれも今のところ修学旅行に肯定的な見方をする者の方が多く、修学旅行そのものを廃止した学校は数少ない。

前記の点では、我が母校は生徒が日本各地からやってきて、寮と言う集団生活も存在する。また、ある先生に言わせれば、「そのようなものは、十分な暇のある高校生が行くべきものであって、君達には他になすべきことがある」と言う意見もある。その「他になすべきこと」も、鹿児島の兄弟校のように、毎年東大や京大に多数の合格者を出していれば文句なしに「他になすべきこと」の成果があったと言えるだろうが、我が母校はどうであろうか???ちなみに、修学旅行を廃止した学校としては、我が母校のほかに、宮城県仙台第二高等学校・茨城県立土浦第一高等学校・武蔵高等学校・早稲田大学高等学院などが挙げられる。

実は我が母校も、聞いた話では、実は開校初期にあたる1960年代には修学旅行もあったそうだ。しかし、旅行先で他校とトラブルになり、それ以来中止になったとのこと。

そういうわけで修学旅行のない我が母校も修学旅行に代わるものとして、今では10月に研修旅行と言うイベントがある。また、付属の中学校では平成16年度より、3年生の12月には英語圏への海外研修旅行を行っている。しかもその行き先は、平成16年度、17年度は、カナダのブリティッシュ・コロンビア州へ、また平成18年度、19年度、20年度はカナダのオンタリオ州だ。その他の年度もニューヨーク観光を行ったりしていてなんだかゴージャスだ。

そういうわけで修学旅行のなかった我が母校も1年生のときには2泊3日で研修旅行がある。一応研修が主目的で、修学旅行のような観光旅行ではなかったが・・・では高校時代、修学旅行に替わるものとして行われた研修旅行とは一体どんなものだったのか。

研修旅行は、年度によって行き先にも変化があったようだが、我々の時は日高にある北海道沙流郡日高町字富岡にある「国立日高青少年自然の家」に行くことになった。

「国立日高青少年自然の家」の基本理念はそのホームページから抜粋すると、標準の生活時間に沿った研修計画の事前提出や、他の団体との交流を目的としたつどいへの参加、利用施設の整理整頓や清掃などをし、こうした活動も含めて研修計画を立て、有意義に過ごすことだそうだ。

例えば、

・国立青少年教育施設として青少年教育の振興を図っていくため、先駆的な事業運営を行い、これらの取組みの普及を図る。

・利用される団体が教育的なねらいを達成できるよう、利用者の視点に立った支援と運営に全力を傾注する。

・北海道の大自然や地域の伝承文化を生かした特色のある教育プログラムや独創的な体験教育プログラムの開発を行う。

・青少年教育に携わる指導者がさらに指導力を向上できるよう、研修事業の企画とその充実に努めます。

・青少年の体験学習の機会を拡充するため、北海道内外からの利用者拡大に努めます。

読んで見ると、いったい何が言いたいのかよくわからないところが、国立の施設のその国立たる所以であろう。おそらく、団体生活を知らない学校からやって来て、共同生活を体験させることが目的なのであろう。しかし、我々はその程度の集団生活なら寮で毎日のように経験している。まあ、函館市内の自宅生は別であるが・・・

研修旅行に行くにあたって、班別が行われ、私は1日目がキャンプと自炊。2日目は宿泊棟での宿泊になった。確か4人で1班だったように思う。私の班では自炊はすき焼きになったのだが、この後、関西人を驚愕させる事実が判明することになる。ちなみに、当時、世界史を教えていた笹原先生が、国立の施設であることから「あなた方は官僚ですか?」と聞きたいと言っていたが、実際、本当に聞いたのだろうか?

夏休みが終わった7月末の研修旅行当日、ちょうど1984年のロサンゼルス・オリンピックの最中、1年生を乗せたバスはとりあえず国鉄(当時)の函館本線を沿う形で長万部を目指して国道5号線を北上した。車窓からは延々と海岸地帯が見える。今では2011年に道央道が開通していて、大沼近郊の森から苫小牧を経て千歳、札幌、小樽まで伸びており、時間的には大分短縮されただろうが、当時はそんな高速道路はなかった。

長万部は、北海道渡島総合振興局北部にある町で、町名の由来はアイヌ語の「オサマムペツ」(川尻が横になっている)もしくは、「オ・シャマンベ」(ヒラメのいる所の意)である。北海道の地名はアイヌ語に無理やり漢字を当てはめた地名が多く、その本来の土地の意味が失われていて、それはまるで今のチベットを見るようだ。本来であれば、北海道の地名は全てカタカナ表記にすべきだと私は思う。研修旅行の帰りに長万部で名物の「かにめし」を食べたのだが、あまり美味かった記憶はない。

その後、バスは国道5号線を離れ、静狩国道、あるいは胆振国道と呼ばれる37号線を太平洋側に沿って走り、室蘭からは室蘭街道と呼ばれる国道36号を、登別、白老を経て苫小牧に至り、そこからは浦川街道と呼ばれる国道235号を富川まで行き、そこからは日高街道と呼ばれる国道237号に入って沙流川に沿って北海道日高地方の内陸部へ入って行った。このルートは今になって北海道の地図を見ながらトレースしたもので、間違っているかもしれない。もう27年前の話だ。ご容赦願いたい。そして、いよいよ北海道沙流郡日高町字富岡にある独立行政法人国立青少年教育振興機構(2006年より)の国立日高青少年自然の家と言ういかにもお役所らしい長ったらしい名前の施設に到着した。

我々の班は、1日目は野外でのテント泊であった。とりあえずテントを設営(したと思う)し、床に寒さよけの須の子(北海道の日高地方は夏でも朝夕はかなり冷え込む)を引いてシュラフを準備すると、今晩の夕食の用意にかかった。前記した通り我々の献立は「すき焼き」である。そのために近所の肉屋や野菜屋に買い出しに行ったのであるが、肉屋では驚いたことにすき焼き用の牛肉がなかった。

我々関西人の一般的なすき焼きは、薄切りにした牛肉が用いられ、葱、春菊、シイタケ、豆腐(焼き豆腐)、シラタキなどの具材(ザクと呼ぶ)が添えられる。味付けは醤油と砂糖が基本である。まず牛肉がないと始まらない。その肝心かなめの牛肉がなかったのだ。聞いてみると北海道では牛肉ではなく豚肉を使うことが一般的だそうだ。これはかつてこの地域では牛肉が高価だったせいもあり、食べる習慣があまりなかったためである。しかし、比較的安価に牛肉が提供されるようになった現在では牛肉を使う場合が多いが、牛肉を使ったすき焼きを別に「牛すき焼き」と呼んでいる店や地域もまだ残っている。

牛肉がなければ仕方がない。郷に入れば郷に従う。4人前だったが豚肉を1kgと野菜を買いだしてキャンプ場に戻った。今ではそんな量はとても食べられないが、何せ育ち盛りの16歳である。用意したすき焼きはあっという間になくなった。特に豚肉はすぐに底をついた。やはり当時の我々は肉食人間だったのであろう。

国立日高青少年自然の家の野外活動としては、ラフティング、川遊び、北日高岳登山、ハイキング、ウォークラリー、ワイルドウォークなどがあるが、到着したのが夕食時である。食事のあとは男だけのつまらないキャンプファイヤーをして後は早々にシュラフに潜り込んで寝てしまった。一つのテントに男が4人。これほどむさ苦しいことはない。

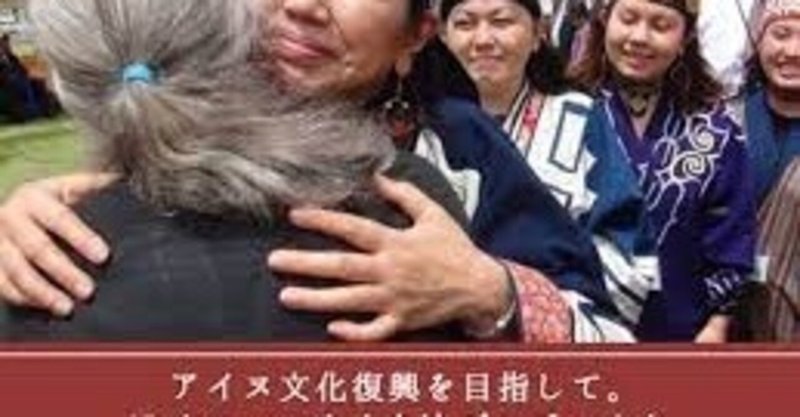

2日目はやっと屋内施設に移った。屋内活動としてはネイチャークラフト、メモリー缶詰、化石レプリカ、七宝焼、焼き板クラフトなどがあって、私は七宝焼にチャレンジしたが、見事な失敗作だけが残ることになった。夜はアイヌの人の講演を聞いた。しかし、さすがにその内容までは覚えていない。ただ、この時、北海道に来て初めてアイヌの人に出会った。

アイヌとはアイヌ語で「人間」を意味する言葉で、もともとは「カムイ」(自然界の全てのものに心があるという精神に基づいて自然を指す呼称)に対する概念としての「人間」という意味であったとされている。世界の民族集団でこのような視点から「人間」をとらえ、それが後に民族名称になっていることはめずらしいことではない。アイヌとの出会いは後年の私の思想形成に大きな影響を与えることになる。北海道は本来、アイヌ語で「人間の静かなる大地」を意味するアイヌモシリである。我々和人は、徐々にアイヌモシリを侵略し、植民地化し、同化政策と言う民族浄化で日本という国に取り込んできた原罪を抱えている。その侵略過程は現在のチベットと酷似していて、私の頭から離れない。

後年、私は「狼煙を見よ-東アジア反日武装戦線“狼”部隊」と言う本で釧路出身の大道寺将司氏を知ることになる。彼らは1972年10月23日、札幌市北海道大学文学部北方文化研究施設と旭川市常盤公園内「風雪の群像」を同時爆破した。その目的は、

「……北方文化研究施設は、アイヌモシリ侵略のイデオロギー生産とアイヌ文化遺産収奪の拠点としての役割を果たしてきた。『風雪の群像』は、日帝-道庁-日本人植民者によるアイヌモシリ征服戦の完了、日本へのアイヌの同化吸収の完成を、手前ミソに記念する反革命的モニュメントである。……これら前史の戦いは、……いわば政治宣伝を主目的とした象徴主義的武闘の域を出てはいなかった。しかし、これらの各戦闘を通して、…主体形成を行なっていたという意味で、不可避の過程であった。すなわち、これら前史の一連の闘争という実践を通して、“子狼”は“青年狼”へと思想的にも技術的にも成長し、以下に述べる虹作戦、そしてダイヤモンド作戦とそれ以降の戦いを保障していったのである。前史の闘いは“狼”部隊の主体形成として、反日思想を主体的に検討しつつ、本格的反日都市ゲリラ戦のための技術的前提を準備していった……」(「反日革命宣言」)である。

私はこの思想に大きく影響され、高校1年生の時の研修旅行を思い出して総括した。ちなみに、ここで述べられている「虹作戦」とは1974年8月14日の天皇列車爆破(ヒロヒト暗殺)計画(作戦準備中に中止)であり、「ダイヤモンド作戦」はその代わりに1974年8月30日に実行された三菱重工本社爆破(死者8名)である。

宿泊施設はちょうど学校の2年生寮、3年生寮に勉強机がないだけの2段ベッドが並んだ個室で、4人一部屋だったと思う。宿泊施設での特記すべき思い出はない。ただ、起床時のシーツや毛布の畳み方が厳しいと言われたことは覚えている。こうして2泊3日の研修旅行は終わることになった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?