アクション・ポイエーシス - YBS Vol.1

日時:2023年8月20日 21時40分~22時20分

場所:青山蜂(渋谷)

スマートフォン、パソコン、プロジェクター、モジュラーシンセ、マイク、スピーカーを用いたパフォーマンス(30分)

出演者:pH7(筆記)、高田丈(発声)、もんな(演奏)

解説

課題

私たちに何かと仕事を振ってくれるナカムラソラ氏から、新たなプロジェクトを始めると連絡があった。ブックディレクターであり本を愛する彼は、クラブの愛好家でもある。新たなプロジェクトとは、その二つを掛け合わせたもの、つまりクラブで本に関するイベントを行うというものだった。具体的には、クラブという空間の一部に選書された本棚を配置しつつ、同時にアーティストを呼んで展示も行う。その間、ブースではDJが入れ替わり立ち替わり、音楽を流し続ける。最初に聞いた時にはクラブという存在の(本からの、あるいは自分からの)あまりの隔絶感に言葉を失いかけたが、その後会場である青山蜂というクラブに連れて行かれ、音楽に包まれた空間のおもしろさを体験して、ソラ氏の考えに徐々に納得がいった。

私たちには、イベントのうち30分の時間が与えられた。これはDJがプレイする時間割一コマ分とほぼ等しく、私たちはかなり長い時間をDJがするように(ただしDJの技術なしで)埋め続けなければいけない。30分という時間と、クラブという空間。この二つが今回の私たちの創作に対する与件となった。普通に考えると、何かのパフォーマンスをせねばならないということになる。そして詩に関係する既存のパフォーマンスといえば、(歌を除けば)朗読である。しかし、通常の形式で朗読するのは難しいだろうというのが私たちの考えだった。

朗読の難しさ

pH7は、ある支持体の上に詩を展開させたときに、支持体側の動きや力によって詩の経験がどう変化するのかを問い続けている。その支持体が声や身体であってももちろん良いのだが、しかし朗読という形式(作者が自作の詩を読み上げる形式)には詩の読みを線的に(継起的に)構成してしまうという難点がある。そのとき、例えばpH7.2で「組み立て式の箱」という動的な対象の上に展開されることで詩が獲得した多重性は、朗読者がある順番で言葉を発声することを選択した瞬間に、失われてしまう。なので朗読するとすれば形式を変える必要がある。

まず、一つの声は同時に一つの言葉しか発することができないという制限があることを考えると、一つの詩を読むのに複数人が異なるパートを同時に読むという方法が考えられる。読みの多重性を声の複層性で表現しようというもので、岡崎乾二朗『ルネサンス経験の条件』で語られるアルス・ノーヴァの音楽のように、実際に上演(演奏)することによって音楽的構造の複層性を内側から体験することができるはずだ。ただこの方法を実践するには、例えば弦楽四重奏曲を作曲してさらに演奏の練習をする、というように、完成までに途方もない過程が必要となることが予想された。

即興性

次に、詩作の段階から朗読を想定し、一人の声と身体的パフォーマンス(という支持体)によって詩が変化していく様を詩として書いてしまうという方法がある。この方法を高い精度で続けているのが、橘上氏だという認識でいる。四元康祐氏が定期的に開いている朗読会で初めて橘氏のパフォーマンスを目撃したとき、詩が作者自身によって朗読されるのを聞くという経験に初めて納得がいった。橘氏の詩作は、最初から彼の身体(の即興性)を織り込んで作られているから、朗読する彼の身体が詩について多くを語り、逆に詩は彼の身体について多くを語る。言い換えれば、彼の詩は彼自身による上演を想定した戯曲でもある。即興性と言ったのは、身体は(完璧なバレエダンサーだとしても、完璧な漫才師だとしても、完璧なピッチャーだとしても)完璧に同一のパフォーマンスを何度も繰り出すことはできず、その都度必ず即興的な性格を帯びるという意味である。この即興性(あるいは可塑性)こそがいまここで生まれる経験の強度を生み出すのだとすれば、橘氏の詩は彼自身によって上演されるたびに生まれ直し(あるいは詩の生まれ直しこそが上演され)、聴衆はその瞬間を目撃するのである。

限られた時間で私たちは、詩の多重性と即興性をいかにしてクラブという空間に現前させるかという問いに集中した。まず即興性に関して、主要な参照項はシュルレアリスムの自動筆記だった。即興を突き詰めて個人の意識という限界を突破することが、pH7の掲げる共同性には必要だったからだ。アンドレ・ブルトン『シュルレアリスム宣言・溶ける魚』、巖谷國士『シュルレアリスムとは何か』、等々の(あまりに)基本的な文献を参照しつつ、メンバーで集まり自動筆記の訓練を行った。ペンと紙、キーボードとスクリーンなど用いるデバイスによって経験や生産物の質が異なることが確認された。後述する複雑な機構を用いるために、最終的にはスマートフォンとフリック入力で筆記することを決めた。

散漫な没入

しかし、単に自動筆記する様子を見せるということではなく、自動筆記を音や発声とうまく結びつけて生まれた成果物の、多重性を内側から体験できるようにすることが重要だった。それはクラブという空間の特徴、あるいはクラブで音楽を聴くという経験の構造上の特徴から要請されることだった。音楽の聴取形態として、(今や決して一般的とは言えないが)クラシック音楽のコンサートがある。これは、舞台と客席との、音を出すものと出してはいけないものとの、そして技術を持つものと持たないものとの厳密な分離の上に成り立つ、受容者が音の生産過程から完全に疎外されている形態だ。それに対してクラブでの聴取形態は、聴衆と音との関係性が全く異なる。なぜなら、クラブでは人は動くことが可能であり、話すことも可能であり、また本を読むことも、壁を見ていることも可能だからだ。つまり音に対して一対一で向き合うことを強制されずに、音に含まれながら音の外へと意識を向けることができる。あるいは、音に含まれながら、音へ自らの身体の即興性でもって返答することができる(これがクラブで踊るという行為ではないだろうか)。このような音への含まれを没入と呼びたいのだが、全意識を集中させるという意味でではなく、むしろ音に埋没しながら意識は散漫に動き回っているような、そのような没入である。

ここで再びアルス・ノーヴァを引き合いに出したいのだが、例えば複雑化の極地にあった初期ルネサンスの音楽は、聴く側も弾く側も、音楽の全体を把握することは到底不可能だったのである。「全体を把握する」ためには、その構造の外部に出なければならないが、演奏者はもちろん、聴衆も(スコアを片手にレコードを巻き戻しつつ聴くのでもない限り)外部に出ること(あるいは疎外されること)はできなかった。あるいはクリストファー・スモール『ミュージッキング』では、現代で一般的なクラシックコンサートの聴取形態がいかに構築されたものかを明るみに出し、例えば一八世紀イギリスのミュージック・ホールでは飲食や社交をしながら交響曲の演奏を聞くというのが通例であり、現代のクラブに準えられるような(と筆者は考える、)音楽との散漫な関係性が結ばれていたという。没入と言いつつ散漫である、散漫な没入である、そのような経験を詩でも与える、というのがクラブでポエトリー・パフォーマンスを行う上での要件となったのである。

複雑な機構

詩集を椅子に座って読む、という行為は(作者による詩の朗読を聞くという行為と同様に)、詩の生産過程(喩の発生)から隔てられているという点で、そして作品の外部にしか身を置けないという点で、クラシック音楽のコンサートと似た構造だと言える。そこにクラブという場を借りて上のような変化を与えるには?それを通して散漫な没入状態を作り出し、あわよくば、聴衆の身体からの即興的な応答(詩に対する踊り)を引き出すには?一つには、詩が発生し読み取られる、発声され聞き取られる、という構造を、受容者が自身をそこから切り離せないほどに、複雑化させるという方法が考えられた。実際にクラブ内に組み上げた機構の概要は以下の通りである。

まずシンセサイザーによる小さなノイズが聞こえ始める。筆記者の一人がスマートフォン上に自動筆記を始める。その様子はメインディスプレイ上に映し出されている。筆記者の二人目はクラブの外から通話を繋ぎ、外部の環境音と即興的な発声をクラブ内に届ける。筆記者一人目が筆記した言葉は自動音声読み上げ機能によってたどたどしく読み上げられ始める。二人目がクラブ内に入ってきて、同じく自動筆記・自動読み上げを始める。さらに別に存在する朗読者が登場する。彼は映し出された言葉や読み上げられた言葉を受け取って反復的に発声し、またそこに別の展開を自由に上乗せする。朗読者の発声に対し、今度はそれを聞き取った筆記者が応答を見せる。全体をまとめる役目としてモジュラーシンセによる即興的な音楽が背後を漂い続ける。

筆記者にとっては、この機構全体のユーザーインターフェースと言えるスマートフォンの画面を用いて何らかの刺激を与え、すると方々から聴こえる音として機構からの反応が返ってくる(ただし全ては操作できない)。聴衆にとっては周囲から発せられた言葉が文字となり、声となり、変形し、接続し、乖離する様子に没入する(ただし全ては追いきれない)。どの言葉を誰が発し、誰がそれを拾って発声させているのか、聴衆だけでなくパフォーマーである私たちでさえ把握できないほどに、その構造を可能な限り複雑にし、詩の創作が単なる見せ物とならないようにすることが目標となった。

空間デザイン

コンサートホールとクラブの建築的構造の違いも重要な論点だった。「見せ物」にしないためには、分離した舞台を作らないというのが最低条件であり、また空間に正面を作らない(聴衆に見るべき場所、視点を係留する点をあたえない)ことも必要だった。部屋の中にはスクリーン(あるいはディスプレイ)、いくつかのスピーカー、シンセサイザー、4人のパフォーマーが点在することは確定しており、その上でどのような空間をデザインするかを考えた。

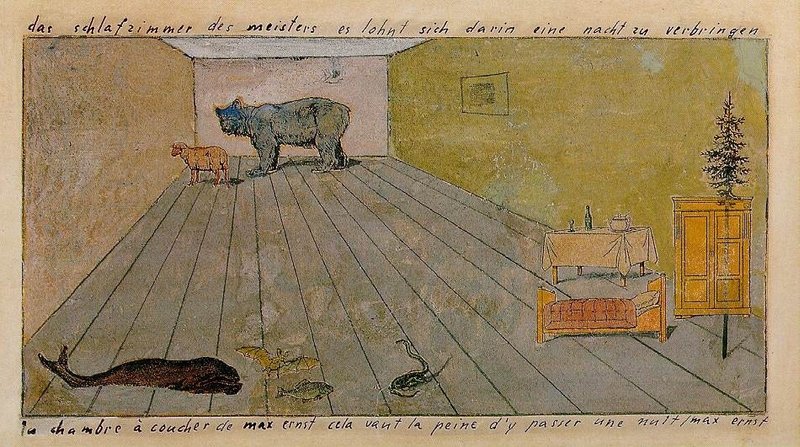

この点で参照したのは、シュルレアリストであるマックス・エルンストの《主の寝室》として知られる作品と、一九六〇年代から七〇年代にかけてイタリアで活動していた建築家集団スーパー・スタジオのコラージュである。前者は、過剰にパースがかけられた部屋の中に、熊やベッドなどが不自然な縮尺で貼り付けられており、一見してコラージュのように見える。しかし実際には、元々教材カタログとして動物や家具が(LINEスタンプのように)並列されていた紙面の上から、エルンストは部屋の壁と床と天井にあたる部分を塗りつぶした。つまり上から貼り付けられたように見える動物や家具は、塗り残しなのである。後者は、過剰にパースがかけられたグリッドを持つ画一的な平面(平滑空間?)上に、後景としての山や前景としての人が貼り付けられたものである。

両者から「過剰にパースがかかった」床の模様を取り出し、クラブの黒いフロア上に白いマスキングテープを用いて遠近法的に歪んだグリッドを描いた。それによって部屋の奥に集中する方向性が生まれるのだが、それとは全く無関係にシンセサイザーや机とディスプレイを配置した。入り口から入ってきた人は遠近法的なグリッドの強引な方向づけを感じつつも、グリッドの上に立つという絵画鑑賞ではあり得ない経験によって、床面に対して自らもコラージュのように浮かび上がって(あるいは塗り残されて)いるように感じるだろうという目論見があった。

結果

結論を言えば、空間的な構造という点ではこのパフォーマンスは意図した通りには運ばなかった。三〇人ほど集まった聴衆は床に座り、プロジェクタによって投影された映像のみを見続けた。これは、視線を固定しないという試みの失敗を意味した。通常のDJによるプレイでは必ず起こるような自然発生的なダンスも望むべくもなかった。また複雑な機構に関して技術的なトラブルが多く、それに気を取られた筆記者が自動筆記をするための理想的なコンディションに入り込めないという問題も生まれた。また、当初は言葉と音の複雑性を高める二〇分と徐々に緩和する一〇分というような大まかな計画を共有していたが、最終どのようにパフォーマンスを止めるかを決定せずにいたために、無理やり打ち止めるような形になってしまった。結果として終了時点でクラブ内は完全な静寂となった(クラブでは通常あり得ない状態となった、これ自体は悪いことではないのだが)。以上のような反省点はあったものの、複雑性の現前という点ではひとまず、やりたいことが形になった瞬間は間違いなく存在した。パフォーマーの方にさらなる訓練が必要なのは明らかであり、それを含めて、もう一度似た内容で挑戦したい企画となった。

参加者の感想

同じシェアハウスに住んでいる外国人の友人2人を連れて参加したが、日本語が十分には読むことができない彼女らのために、終始Google翻訳に詩を打ち込み続けた。おかげで詩に没入するまではいかなかったが、すごく楽しかったし、彼女たちもすごく楽しかったと言っていた。いい夏の思い出になりました。

予期していなかった外国人参加者の存在によって、企画の段階では思い至らなかった言語の問題が浮上した。というより、海外でも通用するパフォーマンスである可能性に出会うことができた。もとより詩と翻訳の問題は要検討。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?