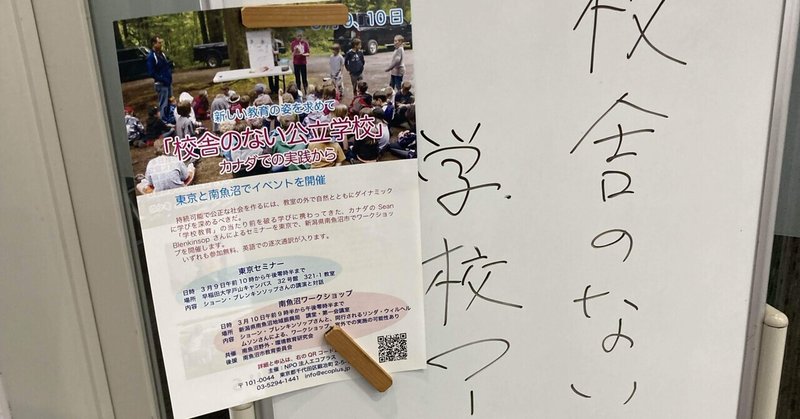

Wildから見出す、自然から学ぶ【校舎のない公立学校 ワークショップ】

魚沼市で開催された「校舎のない公立学校」ワークショップに参加しました。

カナダの公立学校で自然体験をベースにした学習活動を展開しているメイプルリッジ環境学校を運営するSean Blenkinsopさんと、同僚のLinda Wilhelmssonから話を聞いたり、ワークショップを体験したりしました。

ワークショップ

外に出る①

外に出て、自分が引き寄せられるところに行き、そこに何かがあるかを感じる。

そしてそこから気づくこと、学べること、さらにそれを概念化する、などを意識します。

シェア①

15分ほどしたら室内に入り、それぞれの感じたものをシェアします。

食べたおにぎり、積み上げられた雪、遠くに見える山々が3段に見えた

雪が吸音するからとても静か

「雪囲い」に暖かさや生を感じる

自然と文化は常に共にある

外に出る②

2、3人で外に出て、「Wild」を見つける。

そこから学べるもの、さらにはカリキュラムを考える。

wildは「野生」とも言える。

例えば、森にまで行かずとも建物の壁面にあるクモの巣などでも良い。

そこに張り付いている苔などからもwildを見出すことができる。

そこから「歴史」「言語」「社会」などのサブジェクトを描く。

シェア②

20分ほど外に出てみる。

エントランスに生えている雑草を見つけた。

雑草の丈が短いことから、なんという種なのか、和名は漢字でどう書くのか、これは食べられるのか、なぜこの場所に生えているのか、植物の戦略が人の営みにも言えるのではないか。

などと話が広がりました。

話

通訳を入れながら、建学にあたってのWhyとHowが説明されました。

Why

現在の社会課題となっている部分は学校がシステムとして課題として抱えているところと一致する。

教育にはそれを乗り越える可能性もある。

教育を通して社会課題を解決すると考えるとき、ゼロベースで考える必要があった。

だから教室がないことが重要なのではなく、何が重要であるかを考えること。

How

(1)関係性を築くこと

保護者や地域などに情報を開示し、理解してもらう。

そこから賛同する人を増やしていく。

さらに教育長や議員などパワーのある人にも伝えながら価値観を揺さぶってゆく。

(2)「変じゃない」にクリティカルに向き合う

制約から解放されて、今までと違うことを批判的に考える。

(3)人間中心を問い直す

自然を資源として見るのではなく、私たちに教えてくれるものとして捉える。

カナダの公立学校でも日本の学校が抱える課題と同様なものがあることが示唆されました。

また、若者をはじめ人々が「不安」を抱いている傾向もあるそうです。

世界的な社会課題なのかもしれないとふと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?