神に至る三つの道 改訂版

生きる意味

「生きてる意味がわからない」

と言う言葉を子供達から何度も聞いたと、ある教育職に就く女性は私に教えてくれた。そしてそのように言われた時は、いつもどう答えるべきか悩むと言う。

私もついこの間「生きている意味がわからない」と言う言葉を聞いた。何でも人気のYOUTUBERが自殺をしたとかでネットのニュースになっていたから、どんな人だろうと動画を検索してみたのである。

彼女は顔を出してはいなかったが、様子から随分若い女性のようだった。ずらりと並んだサムネイルの中には、彼女のあからさまなSOSが幾つかあって、その中で彼女は「孤独だ」「寂しくてたまらない」と訴えていた。

通常、我々は「生きる意味」など考えない。「生きる意味」が有ろうと無かろうと我々には「生きる理由」が有り過ぎるからだ。毎日の仕事、熱中する趣味、追いかける夢、あの人との恋愛、自分の子供や親の世話。我々は日々やりたい事とやらないといけない事に追われ、毎日を馬車馬のように生きて「生きる意味」は何?などと考えている暇などない。

しかし不治の病に罹った時、全てを捧げた相手に裏切られた時、人生を掛けた夢が敗れた時、長年尽くした会社に捨てられた時、要するに自分の過去を否定され、未来に何の希望も持てず、現実の苦しみが日々の楽しみや社会的な義務を大きく上回る時、人は誰しもこう考える。

「これ以上、生きていて何の意味があるのだろうか」

私は生前の彼女が残した動画を一つ、また一つと見ながら、別の女性YOUTUBERの事を思い出していた。その人も心身の病気で苦しみ、その辛さから「生きている意味がわからない」と自殺しようとした人である。しかし彼女はあと一歩のところで踏みとどまった。駆け込んだ先の教会で神父にこう言われたからである。

「あなたは生きているのではない。神によって生かされているのだ」

彼女はこの神父の言葉により、自身の苦しみに満ちた人生について自分の視点からは見出せなかった「生きる意味」を、神の視点に立って見出すことが出来たのだった。

しかしもしこの神父が言った言葉を、同じように人生に絶望し「生きている意味がわからない」と言う子供達や大人達に掛けたとして、果たして理解されるだろうか。現実の苦しみに耐えかねる彼ら、彼女らにとって『神』はあまりにも見当違いな、遠い言葉に聞こえはしないだろうか。

私も含め現代の多くの日本人は実質的に無宗教である。仏教徒である事を意識するのは葬式の時くらいなもので、結婚式にはウエディングドレスを着てチャペルで永遠の愛を誓い、クリスマスにはフライドチキンとケーキで祝い、新年には初詣で神社に参る。要するに大抵の日本人にとって、宗教と言うものは文化行事の形式程度の意味でしかなく、そんなものに熱心な人間がいるとすれば、それは頭か、心の弱い人だと思われるのだ。

それ故『神』と言う言葉は我々一般的な日本人にとって大変抵抗がある。神社で祀られているような日本の神々ならご利益もありそうで何となく有り難くもあるが、キリスト教やイスラム教、ユダヤ教が崇める一神教の『神』ともなれば、それは何か人間の理性を奪うカルトじみた危険なものとすら思われる。事実、歴史的に見ても現代の世界情勢を見ても宗教が原因の争いやテロリズムがあちこちであるからだ。

しかし人間が本質的に抱える根源的な問題、特に孤独と死について完全な解決を提供する存在は、やはり『神』より他ないのである。

2020年は先に挙げた人気YOUTUBERの自死だけでなく、有名芸能人の自殺が相次いだ年であった。しかしそうした知名度のある人が亡くなった陰で、一般人の自殺者数も増えていた事がデータで分かった。現下の苦しい経済状況が今後も続けば、そうした傾向も続くと思われる。

要するに「生きている意味がわからない」と言う人が増えるだろうと予測されるのである。

そこで私は無宗教の立場から敢えて『神』の存在を説き、神に至る道を具体的に幾つかの事例を上げて示そうと思った。

読者が示された道を真剣に歩むなら、その先で必ずやそれぞれが神を見出し、それぞれの「生きる意味」を理解する筈だからである。

ただここで言う『神』は厳密には既存の宗教で言うところの神と同一ではない。その事は先を読み進めていけば自然と分かるところではあるが、読者を混乱させない為に敢えて『神』と言う言葉を使用する。

注意

この記事の内容はおそらく哲学的には最も革新的であり、宗教的には最も深淵な内容である。しかし書店に仰々しく鎮座する哲学書や宗教書のように無駄に難解であったり、大言壮語して結局は曖昧に逃げる、と言うことは一切ない。事実を論拠とし、論理は明快で、表現は簡潔に徹している。それ故に、この記事を読む人は誰しも誤解の余地なく簡単に神を見出す方法を知るのであるが、それはおそらく多くの人にとって人生を根本的に変えてしまう事になるだろう。なので興味本位で読むことはお勧めしない。人生の意味について真剣に悩んだり、神について真摯に考究する人にのみ祝福となる記事である。

無神論者から有神論者へ

白い雲の上に乗り、白いローブを着て、白く長い顎髭を生やしたオジイさん。そんな生々しい神のイメージはどこから来たものか。歴史的には古代ギリシャの神々か、または神が自分の形に似せて人を造ったという旧約聖書の記述からだろうか。

兎に角、ミケランジェロの傑作『アダムの創造』にあるように、西洋の人々にとって人間の姿をした神のイメージは満更でもないらしい。

しかし私も含めた一般的な日本人にとっての神イメージはどうであろう。恐らく漫画やアニメの影響は大きいと思われる。特に私の世代に限って言うならば、決定的なのはビックリマンチョコの『スーパーゼウス』ではなかろうか。

当時の少年たちは一つ30円のチョコ菓子を買うとオマケで付いてくるビックリマンシールを集めることに狂っていた。今では信じられないであろうが、オマケのシール欲しさにお菓子を大量購入した子供が、結局そのお菓子を食べ切れずに捨てる、という事が日本中のあちこちであり、それが社会問題にもなった位である。

そしてその当時の少年たちが喉から手が出るほど欲しがったのが、キャラクターの背景がキラキラした当たりのシールで、『スーパーゼウス』もその一枚として文字通り神々しい輝きを放っていた。

しかし当たりのキラキラシールは滅多に出る物でなかった。それ故一度そのシールを所有する幸運な者が現れるやその名声は隣町にも轟き、彼が公園に現れると少年達はキラキラシールの輝きを一目見んと、彼の周囲に群がったのである。当時の熱狂の中にいた一人として、その熱心さは『アダムの創造』を見んがために遥々ヴァチカンに旅して来たキリスト教徒の信仰心に勝るとも劣らないものであった事をここに断言したい。

しかし子供はいつまでも子供でない。

小学校低学年のころ夢中になっていたシール集めも、高学年になる前には誰もしなくなっていた。冷めてしまえば所詮シールはシールである。大した価値などある筈もなく、あれほど珍重されたキラキラシールもゴミ箱に捨てられるか、無造作にタンスやら冷蔵庫やらに貼られたのである。

そして私の神のイメージも『スーパーゼウス』の如く白い顎髭を生やしたオジイさんのまま、何の価値もないものとして忘れ去られたのだった。

そんなわけで高校生になり、キリスト教徒というものに初めて会ったのは衝撃だった。科学技術の発展した現代において、その恩恵に与り生活していながら、なぜ白い雲に乗った白髭のジイさんがこの世界を創造したと信じることが出来るのか、それが信じられなかった。

当時の私はかなり神経質で気難しい性格であったが、キリスト教徒の彼は非常に温厚だったので私達は友人としての関係を築く事ができた。

そして甚だお節介で失礼極まりない話ではあるのだが、私はキリスト教徒の彼に「そんな幼稚で馬鹿げた信仰は捨て給え」と事あるごとに忠告したのである。

今となっては随分と昔のことなので、宗教に関して私たちの間で交わされた意見のやり取りについて殆どは記憶に無い。しかし覚えているのは彼が何かを主張する時には決まって論理の根拠を聖書の言葉に置いていた事であった。

「それについて聖書にはこう書いている。これについては聖書がこう教えている」彼があまりに聖書、聖書と言うのでいつか私は彼にこう言った「君は聖書を論拠に色々と話をするけど、そもそも聖書がそんなに正しいと、どうして言えるのかね」それに対して彼が何と答えたか、これも詳細には記憶していないが、確か聖書の中のいくつかの言葉が歴史的事実として証明されているからと主張していたように思う。そして神の存在に付いては、この世界の規則的な美しさを根拠にして、その実在を主張していたと記憶している。

無論、私は即座に反論した。聖書の記述の幾つかは事実だったとしてもそれで全体が真実とは限らない事、そして世界が秩序だっているのは物理法則が正しく働いているからであって、神の意図によるものではない事を説明した。しかし彼は私の話を理解しなかった。と言うより理解しようとしていなかったと思う。

私はキリスト教徒である彼が怒ったり、誰かの悪口を言っているところを一度も見た事がなかった。一方その頃の私といえば自身の不機嫌や気難しさを隠そうともせず、口を開けば棘のある言葉で周囲の人々を平気で傷つけていた。だからこそ彼の善良さには私も敬意を払わざるを得なかった。たとえそれが表面的であったとしても終始一貫していれば大したものだからだ。

しかし正直に言って、私は彼の柔和な笑顔の奥にはいつも何か硬くて冷たい排他的な壁を感じて、彼の心に触れたと思った事は一度もなかった。そしてそれが時々、私をイラつかせたのである。

その頃の私は好んで心理学や哲学の本を読んでいた。そしてある時サルトルの実存主義に出会うと「これは奴の迷妄を解くのに打って付けの理論だ」と思った。そしてお昼休み、図書室の前で一緒に昼食を取りながら私は彼に仕入れたばかりの知識を得意になって披露したのである。

「例えばこの箸、箸は食べ物を口に運ぶためのものだ。そしてこのお弁当箱は食べ物を入れるためだし、机は何か物を置くため、今、僕たちが座ってるこの粗末なパイプ椅子は人間が座るためにある。つまり人間が作った物には全て、その物の本質が備わっているんだ。しかし人間はどうだろう。もし君が言うように神が人間を作ったのなら、全ての人間には何か共通の本質が備わっている筈だ。果たしてそんなものが在るだろうか?いや、ない。在りっこない。だって人が何か共通の目的があって生まれて来たのなら、その本質に従ってみんな同じように生きていく筈だ。しかし現実はそうじゃない。人は人それぞれ違うだろ。人はみんなそれぞれ自分の人生の中で自身の本質を選びとって生きていくんだ。つまり実存は本質に先立つんだよ。要するに神様なんかいないってこと」

彼は私の話を黙って聞きながら、やはり納得はしていないようだった。ただいつものようにニコニコと笑ってばかりいた。私は私の話に納得する訳でもなく、さりとて反論する訳でもないこの態度に多少の物足りなさを感じながらも、早速新理論を開陳できた事に一応の満足を覚えてその場を終えた。

その後も私と彼との交友関係は高校を卒業するまで続いた。結局のところ彼がキリスト教徒としての自身の信条を変える事はなかったが、私は彼から宗教と、宗教に入れ込む人間が何たるかを知った。

そして私は今日まで一貫して無宗教でいる。

恐らく今後も無宗教者として生きていくのだろうが、しかし人生のある時点からは無神論者ではなくなった。

「神などいないのだよ」と言っていた私であるが、数年後には聖書は勿論あらゆる宗教書を読んで神の存在を自分なりに考究していた。

読者の中にはなぜ私が無神論から有神論に転向したのか、気になる方もおられるだろうが、その事についてはあまりに内容が個人的である事と、この記事の本筋でないので割愛して、さっさと人が神に至る道について語ろうと思う。

「ちょっと待て。無宗教者のお前が言う神とは何だ?スピノザ的な凡神論か?或いは単にこの宇宙の究極的な物理法則を神と言うのか?事と次第によっては話を聞いてやらぬでもない」

と性急な読者は言うかも知れない。しかし私はここで神とはこんなモノですと言うわけには行かない。道はその人自身で歩まねばならず、その途中で見える景色も人それぞれだからだ。地平線へと続く真っ直ぐな道の先に朝日の如く上る光を見る人もあるだろう。或いは暗い森の中でただ己の足元を見つめて曲がりくねった道を一歩一歩行く人もあるだろう。全く見知らぬ街角を地図と睨めっこで行く人もあるかもしれない。

しかし何にせよ、この記事に示す三つの道を誠意を持って歩むなら、読者はきっとその先に神を見出す筈である。ただその神のイメージは白い雲の上に乗り、白いローブを着て、白く長い顎髭を生やしたオジイさん、でない事は保証する。

三つの道

神に至る三つの道とはそれぞれ、感覚、信仰、知性による道である。

感覚による道については物理的現実である我々がまさにその感覚を通して不可視の神霊界とどのような関わりを持ちうるかという事を、歴史的事実と宗教的知見を踏まえて論究する。

信仰による道については既存の宗教を信仰して神霊に通ずることは可能かどうかを検証すると共に、無宗教者の立場から既存の宗教の有益生と危険性を公平な目で論ずる。

知性による道については人が知的に神を捉えることが可能かを示す。主に神の存在証明として歴史的に知られる四つの証明を取り上げ解説し、その上で新たに第五の証明を提唱する。

感覚による道

感覚による道とは五感を通して神的存在と交流する道で、この道ははっきりと神仏の姿を見たり声を聞いたりする奇跡体験から、ただ感覚的に宇宙的な一体感を経験する神秘体験までを含む。前者はキリスト教的で後者は仏教的である。また前者は外的で後者は内的と言う特徴がある。

まずキリスト教的奇跡体験から幾つかの事例を紹介する。

これは旧約聖書の中で描かれているような神や天使から直接啓示を受けた預言者などがその典型であるが、旧約聖書の記述は紀元前の話で内容の信頼性は疑わしい。聖書中の奇跡で私がある程度信頼できると思うのはパウロが経験した奇跡体験である。

パウロの奇跡

パウロは元々キリスト教の迫害者であった。熱心なユダヤ教徒であった彼にとって天にいる全知全能の神だけが唯一の神であり、その神が人に与えたユダヤの立法は絶対だった。だから十字架に掛かって刑死した男を『救世主』だとか『神の子』だとか言って崇拝しているキリスト教徒の存在は、自分の信じる唯一の神を冒涜する者、この世から一掃すべき邪教の徒に見えたのである。そして実際、彼はキリスト教徒を見つけるや男女構わず捕まえて牢屋へ送り、無慈悲に鞭打ちや石打ちの刑に処し、殺害したのだった。

そんな彼がキリスト教徒を弾圧するために手下の兵士を引き連れてダマスコへ行く途中、どういう訳か天からの眩い光に照らされたのである。

「サウロ、サウロ、なんぞ我を迫害するか」

天からの声に驚きパウロは落馬した。無様に地に伏しつつも、しかしパウロは勇気を振り絞って天に叫んだ。

「主よ、汝は誰ぞ」

天は答える。

「我は汝が迫害するイエスなり」

この天からの声は同行の兵士達には聞こえなかったが、パウロを照らす不思議な光は彼等にも見え、何か人智の及ばないことが起こっているのだけは分かった。そして光が去った後も、彼等は唖然呆然と立ち尽くしたのであるが、暫くして我に帰り地に伏して子犬のように震えている大将を助け起こしたのである。しかしこの時どういうわけかパウロの目は白く濁り全くの盲目になってしまっていた。

それから三日後、今度はダマスコに住むアナニヤというキリスト教徒が祈りのさなかに天の声を聞く。

「アナニヤよ」

アナニヤは跪いたまま顔を上げた。するとそこには在るはずの粗末な家の土壁でなく、言葉には表し難い人の形をした輝かしい幻が見えた。

「主よ、我ここにあり」

幻は言う。

「立ちてユダの家へ行け。そこにいるサウロというタルソ人を尋ねよ。見よ、彼は祈りをるなり」

すると輝く人の形をした幻の中に、ぼんやりと影のようにではあるが、誰かが跪いて祈っている様子が見えた。しかしアナニヤはサウロという名前を聞いてぞっとした。

「主よ、彼がエルサレムにて汝の聖徒に害を加へしこと如何許りぞや、また彼はここにても御名を呼ぶ者を縛らんとするなり」

ぐずるアナニヤに、幻は厳かに言う。

「行け、彼は我が名を持ち行く選びの器なり」

再び命じられ、アナニヤは渋々家を出た。そしてダマスコを東西に突っ切る真っ直ぐな道を重い足取りで行った。

道々、アナニヤの心中は穏やかではなかった。「サウロ、サウロ、お前が主の何だというのだ、キリストに使える兄弟姉妹をむごたらしく殺したお前は悪魔の手先、我らの敵ではないか」アナニヤは体の底の方からはこんこんと湧き出る黒い感情に困惑した。それは単純な怒りや憎しみではなかった。もっと体の心をひりひりと焦がすような不快な熱さで、これまで彼が全く経験した事のない強烈な感情であった。

しかしユダの家の前に着く頃には、アナニヤはやり場に困る黒い感情を、どうにか暗く冷たい決意に変える事が出来た。そして一才の昂ぶりはなく、実に落ち着いた気持ちで一つ、二つ、三つとゆっくり、しかし力強く奥まで聞こえるように扉をノックしたのである。

扉はすぐに開いた。家の主人はアナニヤを招き入れながら彼が来るのを事前に知ったいたと何やら早口で説明したようだったが、アナニヤの耳には聞こえなかった。ただ奥の部屋にいる二人の兵士とその傍らで蹲っている一人の男を認め、猛然と進んだ。

アナニヤが部屋の敷居を跨ぐのと、パウロが足音に気が付いて振り向いたのはほぼ同時であった。とその瞬間、アナニヤはまるで見えない壁に阻まれたかのようにその場で佇立した。

パウロの姿が、自身で思っていたのと全然違ったからである。ユダヤ教権威主義の権化。祭司長たちの寵愛と信頼を一身に受ける立法主義者。キリスト教徒への無慈悲な迫害と徹底した弾圧の急先鋒。そんな風なイメージからアナニヤはパウロを骨の太い、脂ぎった大柄な男でさぞ立派な身なりをしているのだろうと思っていた。しかし目の前に蹲っているのはひどく痩せた、顔の青白い若者なのである。着ている物も修道者のように粗末な布で、それが甲冑を纏った兵士の足元いるのだから、アナニヤの目にはまるで、捕らえられた罪人のように見えた。

これがお前たちの大将、あのサウロなのか?とアナニヤは横に立つ兵士に尋ねずにはおられなかった。兵士はそうだと答えた。そしてここへ来る途中、不思議な光に照らされ目が見えなくなったこと、それから三日間というもの一切飲まず食わず、こうして祈ってばかりいると言った。

アナニヤは音を立てずパウロに近づき、恐る恐る彼の顔を覗き込んだ。なるほど目は蝋を垂らしたように白く濁り、これではものが見える筈もない。三日間飲まず食わずというのも嘘ではないらしい。血の気のない唇は干からびて幾つもヒビが入っている。

パウロは白く濁った見えない目でそれでもアナニヤの姿を認めようと左右に動いた。その様子はまるでまだ目のよく見えない赤子が親を探しているようだった。

ここに悪魔はいなかった。いや、いるとすれば暗い決意を胸に部屋に入った自分であった。アナニヤはこの時、ここへ来る途中に自分の中から湧き上がる黒い感情が何だったかを悟った。

俺はこの男に嫉妬したのだ。

激しい羞恥の念と深い懺悔の気持ちが雷のようにアナニヤの全身を貫き、目の前が真っ暗になった。しかしその何もない真っ暗のずっと奥底の方から清らかな泉のように湧き上がるものがあった。そしてそれはアナニヤの胸をいっぱいにし、とうとう言葉になって口から出た。

「兄弟よ」

アナニヤはそっと両手でパウロの頭を抱くと、自らも跪き、パウロの額に自分の額を合わせた。するとパウロの目から涙が溢れ、それと共に彼の瞳を覆っていた白い濁りが魚の鱗のようになって落ちていった。

これが「目から鱗が落ちる」の語源である。

「語源である。と言ってもおよそ2000年も前のお話なんか信じられないし、物的な証拠もない以上あてに出来ないなあ」

と常識的な読者は言うであろう。しかしこのように神的存在が人の前に顕現すると言う奇跡は近現代にも多く事例があり、中には物的証拠も現存しているケースだってある。夢枕に神仏が立ってお告げを聞いたとか、キリストの幻に会って不治の病が癒えたと言った個人的な話もあれば、大勢の証言が残る歴史的な事実としての奇跡もあるが、ここではバチカンが正式に認定したルルドとファティマの奇跡を以下に紹介する。

ルルドの奇跡

ルルドはフランス南西部、ピレネー山脈の麓に位置する。山間にあって19世紀当時は寒村と言って良いようなところだった。ここに1858年ベルナデッタと言う14歳の少女がいた。

2月11日、その日は朝から小雨の降る寒い日だった。昼前に薪の蓄えがほとんどないことに気がついたベルナデッタは妹のマリーと隣家のジャンヌと連れ立ってポー川の近くにあるマッサビエルの洞窟へ薪拾いに向かった。幅の狭い水路に差し掛かった時である。ベルナデッタは背後に一陣の風が吹いたと思い振り返った。そこには何もなかったが、再びドッと風が起こって彼女の横を過ぎた。その先へ目をやると、洞窟に向かって右上、白い岩壁の窪みに光が差していて、そこにぼんやり人影が見えた。

ベルナデッタはあんなところに人がいる筈ないと思い、一瞬恐ろしく感じたが、よく見るとその怪しい人影は白い服を着て腰に青い帯を巻いた、若く美しい女性だった。そして彼女は神々しい光を纏ってベルナデッタに優しく微笑みかけ、手招きするのである。

何が何やら分からないが、相手の様子からして、そこにいるのが何か神的な存在である事はベルナデッタにも分かった。そして貧しく無学ながら素朴な信仰心を持っていた彼女は十字を切りロザリオの祈りを唱えた。

と、そこへ先に水路を渡って行ったマリーとジャンヌが戻ってきた。

「こんなところでなんでお祈りしているの?」

「あのお方が見えないの?」

マリーとジャンヌには光を纏った女性の姿は見えず、何もない洞窟の方へ向かって祈っているベルナデッタの姿はかなり異様で、もはや薪拾いどころではなかった。二人はしつこくベルナデッタに説明を求めた。

ベルナデッタは自身ひどく戸惑い困惑しつつも、このままでは場が収まらないと観念し、誰にも口外しないという約束で二人に自分が見たものを話した。

果たして約束は破られ、ベルナデッタが不思議な女性を見たという話は町中あっという間に広まった。

その後も謎の女性は同じ場所に現れ、ベルナデッタとの交流は続いた。やはりベルナデッタ以外の人の目には岩壁の窪みに現れる女性の姿は見えず、声も聞こえなかったが、それでも少女と目に見えない何者かの不思議な交流を見ようとする野次馬は日に日に増えていった。

ベルナデッタだけが見える謎の女性とは一体何者なのか。天使か悪魔か、はたまた幽霊か。町の人々に促されベルナデッタは女性に名前を伺ったが、女性は答えなかった。誰かに女性のことを聞かれるたびベルナデッタは女性の事をただ『あれ』と言った。しかしベルナデッタの話の内容から、その謎の女性は聖母マリアではないかと噂する者も出てきた。

しかし意外なことに、ベルナデッタ自身は謎の女性を聖母マリアだとは思っておらず、またそうした期待を少しも抱いていなかった。そうした彼女の心境は、当時の警察署長ジャコメが行った尋問記録に表れている。以下にその一部を紹介する。

「君は聖母を見たのかね」

「いいえ、私は聖母を見たとは言っていません」

「では、何も見なかったのだね」

「違います。私は何かを見たのです」

「何かとは?」

「白くて、小さな娘の形をしたもの」

「お前のいう『あれ』はお前に聖母マリアだと言ってくれないのかね」

「あれはそんなこと全然言いません」

「しかし人々は聖母マリアが現れたと言っているよ」

「私はそんなこと言ってません」

読者の中にはこの署長のように、ベルナデッタの話を思春期の少女が人々から注目されたいばっかりに言った出鱈目だと、思う方もおられるだろう。そんな人には一度彼女の尋問記録を読むことをお勧めする。何とか騒ぎを収めようと必死な署長の横暴で高圧的な言葉と対照的に、彼女の語る言葉には彼女の純朴と誠実さがよく表れている。

2月25日、この日もベルナデッタは謎の女性と会うためにマッサビエルの洞窟に行ったが、周囲には300人を超す見物人がいた。その中には聖母マリアの出現という噂を信じてやってきた篤信の人々も多かったと思われる。しかしこの日ベルナデッタが取った行動はそうした人々を大いに失望させるものだった。

彼女はいつものように洞窟の下で祈り、他の人には見えない謎の女性と何事かを語っていたようだが、暫くするとそこから降りて近くを流れる川までやって来た。が、すぐに踵を返して洞窟の下に戻り、何か落とし物でも探すかのように、湿った地面を見つめ、ウロウロする。

一体何をしているのだろうと群衆がざわめき出した。と彼女はある場所で屈んで湿った地面を手で掘った。そして掘り起こした土を徐に顔に近づけ、捨てた。そんな動作を二、三度繰り返した後、とうとう彼女は掘り起こした泥水を口につけた。そして洞窟の奥へ進むとそこに生えていた草を摘んで食べたのである。

「ありゃ、ヒツジかヤギだな」

と誰かが言った。

群衆の前に戻ってきたベルナデッタの顔は赤い泥に汚れていた。そんな彼女を見て憐れむ者も、落胆する者も、笑う者もいた。

しかしそれでもベルナデッタを信じ、彼女の行動には何か意味がある筈だと考える人もいたのである。群衆が去った後、彼らは再び洞窟へ戻り、ベルナデッタが掘り起こした辺りを調べた。そこにはちょうど鍋ほどの小さな水溜りができていて、一人の婦人が試しに棒で突いてみると、どういう訳かこんこんと清水が湧き出てきたのである。

そしてこの水に触れた人々に次々と奇跡的な癒しが起きる。

たばこ屋の息子は失明していた目が再び見えるようになった。ある身重の婦人は医者に掛かっても良くならない腕の脱臼が治った。生後二年経っても骨軟化症で立つことも出来なかった子供が、瀕死の状態から回復し、その後歩き出した。

3月25日の未明、ベルナデッタは強い内的な促しを感じ、一人マッサビエルの洞窟へ行く。この日、謎の女性と対面したベルナデッタは名前を教えてくださいと何度も懇願した。するととうとう女性はルルドの方言でベルナデッタに答えた。

「私は無原罪の御宿りである」

無学なベルナデッタには難しく意味は分からない言葉だったが、忘れないうちにと急いで教会に走り、神父に伝えた。

神父は驚愕した。『無原罪の御宿り』は聖母マリアを意味する言葉なのだが、それはラテン語を主とする教会内で使用される、言わば学術用語のようなもので標準的なフランス語も話せない田舎の娘が知り得る言葉ではなかったからである。

聖母マリアの出現がいよいよ現実味をおび、病を癒す奇跡の泉の存在と共にルルドの町は、瞬く間に世界に知られるところとなった。

世界中から病を抱える巡礼者、参拝者がやってきて、そのうちの幾らかは実際に奇跡の癒しを経験した。現在に至るまでバチカンから奇跡の認定を受けた例は68件、科学的に説明のつかない事例はおよそ2000件、報告全体としては7000件を超えると言う。

ただ多くの人が奇跡的な癒しを体験する一方で、病弱だったベルナデッタ当人の身にはそのような奇跡は起こらなかった。少女ベルナデッタは、後にヌベールで修道女になるのだが、35歳の若さで亡くなるまで持病の気管支喘息と肺結核と脊椎カリエスといった病に苦しめられた。

「私はこの世であなたを幸せにすることは出来ませんが、あの世で幸せにすることを約束します」

と聖母マリアは3回目の出現時に言ったとされる。

その言葉が最後まで頭にあったのだろうか、病苦の果ての1879年4月16日の午後3時頃、病床のベルナデッタは最後に手で十字を切り、水を少し飲んで頭を垂れ、そのまま静かに亡くなった。

ベルナデッタの死去から30年、彼女を聖人に認定するかどうかの調査で遺体検分がなされたが、彼女の遺体は全く腐敗していなかった。その後の二度に渡る調査に於いても同様だった。

1925年、ベルナデッタは福者に認定され、遺体は地下墓地から地上のガラスケースに移される。死後数十年を経て生前と変わらぬ姿に当時の人々はさぞ驚愕したであろう。

ベルナデッタの福者、聖人認定の権威付けによりルルドの奇跡は決定的なものとなった。マッサビエルの洞窟には大きな聖堂が建てられ、町には宿泊所が立ち並び、交通網は整備された。かつての寒村ルルドはいまや年間500万人が訪れるキリスト教の聖地であり、一大観光地となっている。

ベルナデッタの不朽体であるが、実際は地上のガラスケースに安置されてから少しずつ傷んでいった。現在もヌベールの修道院に行けば、在りし日の彼女の面影を知ることはできるが、その顔と両手に蝋が塗られている。

ファティマの奇跡

ファティマはポルトガルのおよそ中央部、灌木の茂るなだらかな丘陵地帯に囲まれた土地である。嘗てこの地には何の変哲もない小さな農村があるばかりだった。

1917年5月13日、貧しい牧童、ルシア、ジャシンタ、フランシスコがヒツジ達を連れて丘の上で遊んでいた時である。一瞬の閃光が彼らを照らした。何事かとあたりを見渡すと、近くに立っているあまり背の高くない柊の木の上あたりに光るものが浮いている。よく見ると、それは貴婦人の形をしているようだった。そしてそれは三人の牧童に毎月の13日、同じ場所に来るよう命じたのである。

その後、三人の牧童が言われた通りにすると、光の貴婦人は必ず彼らの前に姿を現し、彼らには宗教的なメッセージを伝えたり予言を授けたりした。その中で光の貴婦人は自身をロザリオの聖母であると言っている。

聖母マリアが貧しく無学な子供の前に現れて何事かを伝えるというのは、前出のルルドの構図と似ている。当人の他に聖母マリアの姿は見えず、言葉も聞こえないと言うのも同じだが、ファティマの場合はルルドのケースと違い、周囲の人間も聖母の顕現に伴う何かしらの奇跡を体験していると言う点で興味深い。

7月13日、即ち三度目の聖母出現であるが、この時フランシスコ、ジャシンタ兄妹の父親もその場にいた。彼によると聖母出現時、子供達が見上げる木の上には灰色の雲が掛かり、夏なのに冷たい風が吹いた。そして周囲にまるで空き瓶の中でハエが飛んでいるような奇妙な音が鳴った。

8月13日、この日、行政は治安を乱すと言う理由で牧童達を連行し、監禁した。そのため三人は約束の場所へ行けなかったが、彼らを信じる群衆がその場に集った。そして彼らは例の木の上に強い閃光と共に降り、また上る不思議な白い雲を目撃した。

9月13日、この頃には聖母出現の話は方々に知れ渡り、見物にやってきた群衆はおよそ三万人。そして彼らの多くが頭上を飛行する謎の球体や、空から降ってくる白い花びらのようなものを見た。またこの時、牧童達の前に現れた聖母マリアは彼らに、次の10月13日には全ての人が信じるような奇跡を行うと言った。

10月13日、この日は生憎の雨だった。コーワ・ダ・イリヤの窪地に集まった群衆は七万とも十万とも言われている。その中にはキリスト教を篤く信仰する者だけでなく、単なる冷やかしも、冷笑家も、学者も神職者も新聞記者もいた。そして皆等しく雨にぬれ、足を泥に汚してその時を待ったのである。

正午ちょうど、雨は止んだ。牧童達は雲が切れて覗いた青空から聖母が降りてくるのを見た。ルシアが叫んだ。

「聖母様、あなたがいらっしゃったことを、ここにいるみんなにもお示し下さい」

すると天頂に輝く太陽が七色の光を放ちながら回転し出した。と思うと急降下し、どよめく群衆の上に猛然と落ちかかって来た。強烈な光と熱に晒された人々はほとんど正気では居れなかった。半狂乱となって逃げ出す者、その場に倒れる者、跪いて赦しを乞う者、茫然自失となって立ち尽くす者、この時の人々の様子は写真にも残っている。

太陽は異常な急降下と上昇を三度、繰り返したとされる。時間にして約十分間の出来事だった。そして元の空に太陽が落ち着くと、群衆の濡れた服はすっかり乾いていたと言う。

後日、現場にいた記者がこの日のことを新聞紙上で「まるで太陽が踊っているようだった」と書いた事から、この奇跡は俗に『太陽のダンス』とも言われ、世界的に知られる事となった。

またファティマで起きた奇跡の真実性は、上述のように多くの人々に目撃されたと言う点ばかりでない。聖母マリアがした予言の成就という点も注目すべきである。

予言の内容は3人の牧童のうち2人は短命に終わること、そして第一次世界大戦の終結と、第二次世界大戦が起きる場合には、その予兆として夜空に不思議な光が現れるというものだったが、予言は全てその通りになった。ジャシンタは9歳、フランシスコは10歳で亡くなり、第二次世界大戦が勃発する直前の1938年1月25日から26日の夜、ヨーロッパ全体を覆うほどの巨大なオーロラが観測された。その光は血のように真っ赤だった。

奇跡は科学で解明できるか

人が神的存在と感覚的に交流し得るかという点で、キリスト教的神秘体験の歴史的な例を三つご紹介した。ただ目に見えない世界があると思っていない人々からすると、ルルドやファティマの事例も奇跡と認めない。

作家アナトール・フランスがルルドの泉を訪問したとき、彼は頭上にかけられている何本もの松葉杖を見てこう呟いたと言う。

「なんだ、義足は一本もないのか」

とかく科学的、合理的を信条としている人々は、奇跡的、超常的現象に対して冷笑的な態度を取りがちである。そして不可解な現象に対して常識的な理解の範囲で説明しようとし、それが出来ない事柄については起こった事実自体を無視する。

「病は気からと言うように、ルルドの泉で起きたとされる癒しは、結局のところ当人の強い思い込みによるものではないか。偽薬の実験でも証明されているように、何の効果もない偽の薬でも当人が心底効くと思い込んでいれば、病が癒える事がある」

「ベルナデッタの遺体が腐らなかったのは死蝋化と言う現象で、奇跡ではない」

「太陽のダンスがあったとされる日、世界中の天文台で異常な観測結果は報告されなかった。つまりその日あったとされる奇跡の報告は嘘か、幻を見たかのどちらかである」

これらいずれの批判も尤もらしく聞こえるが、どれも大事な事実を無視していたり、論点のすり替えをしている。

ルルドの泉に関しては、プラシーボ効果で説明できない症例や、医学的に絶対ありえない治癒の例が確かにある。

ベルナデッタの遺体については、腐敗しなかった理由を蝋化とするならなぜ彼女の遺体にそれが起きたのかを説明する必要がある。遺体の蝋化は極めて特殊な環境下でのみ起こる。冷蔵庫の中の肉ですら、買って来て一週間もしないうちに腐りだすと言うことを我々は日常生活の中で知っている。ベルナデッタの遺体が生前の状態のまま保たれたことを単に蝋化と言うのなら、同様にヌベール修道院の地下墓地に埋葬された他の遺体も蝋化していなければならない。

死体の蝋化は世界に幾つか例があるにしても、ベルナデッタの例のように全体が生前のままの状態で保たれたケースは極めて稀だ。同様の例は、イタリアのピオ神父くらいなものであろう。

しかしベルナデッタの遺体に関しては、そもそも蝋化かどうかも疑わしい。彼女の遺体検分は医師により詳細に記録されている。それによると彼女の肝臓は死後数十年も経っているのにまるでついこの間まで生きていたような瑞々しさを保っていたと言う。蝋化であるなら外形は留めていても変質している筈である。

ファティマで多くの人が目撃した奇跡について、実際に太陽が地球に急接近したとは私も考えていない。その後の調査で、当時現場にいた全ての人が『太陽のダンス』を目撃した訳ではないと言う事が分かった。そして奇跡を目撃した人々の中でも証言に食い違う部分が多いことも勘案すると、やはり人々は一種の幻覚を見たと考えるのが妥当であろう。しかし多くの人が同時に似たような幻覚を見たとしたなら、そのメカニズムを科学的に説明する事は不可能だ。つまり彼らが見た奇跡が幻であったとしても、その幻を見せた『目に見えない何か』がそこにいたのである。

さて、神に至る道としてまずキリスト教的な奇跡体験を幾つか紹介してきたわけだが、お気付きのようにキリストに会ったパウロにしても、聖母に会ったルルドとファティマの少年少女達にしても、当人達は神的な存在との交流を全く予見していなかったし、望んでもいなかった。殆ど不意に神霊界の側から働きかけがあり、人と霊との感覚的な交流が実現したのである。

このような事があるならば、逆に人間の側から神霊界に働きかけて交流が成立する場合もありそうだが、実は人の祈りに答えて神仏が超自然的な奇跡を起こした、と言う確かな事例はあまり多くない。

しかし長年の信心、修行、苦行の末に霊的な悟りや照しを得ると言う事はある。代表的なのは菩提樹の下で悟りを開いたとされるお釈迦様であるが、これを仏教的神秘体験として以下に禅の思想と霊操を紹介する。

禅

禅の根本思想は不立文字であるとされる。要するに悟りの境地は文字で説明できるものでなく、また言葉によってそれへと導く事も出来ない、と言う事である。なので各人は自ら座禅などの修行を通じて己の仏性、あるいは真の自己を見付けなければならない。

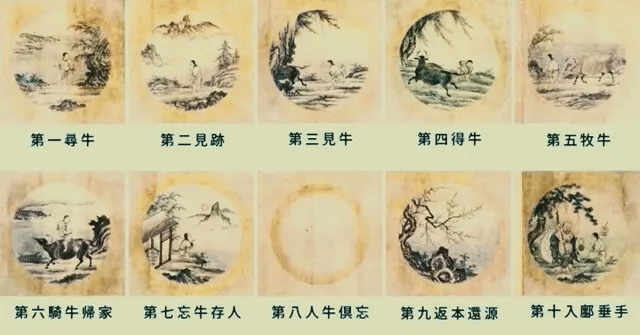

禅には修行者が悟りに至る過程を、十枚の絵で表したものがある。所謂『十牛図』である。

全体として『十牛図』には牧童と牛が登場する。牧童は悟りを得ようとする修行者を、牛は修行者が探し求める仏性、或いは真理を表している。1図から4図までは牧童が牛を見つけ捕まえるまでを表し、5、6図で牧童が牛を飼い慣らす様が描かれる。そして7図の忘牛存人では牛の姿はなく、ただ牧童が一人、家にいる。これはは真理を体得し、真理のままに生きる境地を表している。8図の人牛倶忘に至っては牧童も家もなく、ただ円が描かれている。ここは主体客体の区別がない、我と宇宙とが一体となった梵我一如の境地である。

「ちょっと待った。悟りの境地などお釈迦様や、大変な苦行や修行を長年積んだお坊さんがどうにか辿り着けるかと言う尊い境地で、我々一般人になんの関係があるのか」と賢明な読者は問うだろう。

しかし実際は特別な修行もせず、人生のある一時期に於いて自己と宇宙の一体感を経験する人は案外多い。それについて、この種の神秘体験が其々の分野で様々に呼称されているのでも分かる。上述のように仏教では悟りや梵我一如と言い。キリスト教や心理学の分野では新生体験。スピリチャル方面では覚醒体験や超越体験と言い。精神科医のリチャード・モーリス・バックはこの神秘体験の本質を宇宙意識として本を書いた。

このように書いている私自身も過去にこの神秘体験を経験している。

ただこの仏教的神秘体験はキリスト教的奇跡体験と違い、飽くまで当人の内面に起こる事なので霊的な体験だという客観的な証拠が何もない。つまりお釈迦様の悟りや、多くの人が経験した新生体験やら覚醒体験は、単に脳内の認知機能の不具合による、一種の幻覚のようなものであるかも知れないのである。これに付いて面白い逸話がある。

あるアメリカ人がインドに行った時の出来事である。インドにはサドゥと言うヒンドゥー教の行者が沢山いるが、その一人にアメリカ人はLSDというドラッグを渡してこう言った。

「苦行なんかしなくても、これをやると直ぐ神に会えるぜ」

サドゥはLSDを染み込ませた紙を口に含むと、目を閉じてモグモグした。それから少しして目を開き、言った。

「なんだこんなものかね、私はいつもここにいるよ」

呪術師や神官が儀式の際などに幻覚作用のある植物を用いて変性意識に入るということは、かなり古くから行われている。ネイティブアメリカンが用いるペヨーテと言う名のサボテン。アステカ帝国の神官が『神の肉』と呼んだキノコ。南米の先住民が使うアヤワスカ。これはつる植物で現地の言葉で『魂のつる』とか『死者のロープ』を意味する。

近代に於いて科学分析の技術が確立されると、植物中の幻覚成分の特定と合成が行われるようになり、その精神作用について学者や文化人らの間で盛んに研究されるようになる。

上述のLSDは麦角アルカロイドの研究から生まれた。

しかし薬物を用いれば誰でもお釈迦様のような悟りを得られると思ってはいけない。私は違法薬物に触れたことがなく、その作用について実体験から何も語る事が出来ないが、この改訂版を書くに当ってオルダス・ハクスリーの著者『知覚の扉』を読んだ。彼はこの本の中でペヨーテの幻覚成分であるメスカリンを服用した自身の体験を、実に文化人らしい詩的な表現で詳細に記していたが、私はそこに見せ物小屋の凸面鏡に映るような、著者の歪んだ心象を見た。ハクスリー氏の経験した意識と感覚の拡張は確かに仏教的神秘体験に通ずるものだが、メスカリンによって過剰に鋭敏となった色覚とその心象はかなりケバケバしくサイケデリックで、私が超越体験で経験した精神の静謐と澄明さとはかなり異質に思えた。

人が神秘体験をする時その脳内でどのような化学変化が起きているのか、それが特定の部位に起因する現象なのか、霊と物質にどのような相互関係があるか、確かな事は何も分かっていない。ただ神秘体験が宇宙との霊的交流であれ脳内の幻覚作用であれ、大事なのは当人が体験から得た世界に対する新たな認識をどのように解釈し、活かすかである。

霊操

仏教的神秘体験とその解釈に付いて私はここにイグナチオ・デ・ロヨラと言う人物を紹介したい。多くの方々には聞き覚えのない名前と思われるが、中世後期から近世にかけて生きた彼はイエスズ会の創始者の一人で、歴史の教科書に出てくるフランシスコ・ザビエルとは学友である。またイエスズ会は上智大学の母体であるから、我々日本人と全く無縁の存在ではない。

彼はスペインの貴族の生まれで、若い頃は騎士として王に仕え、戦場では勇猛果敢に戦っていた。彼の言葉を借りて言えば「二十六歳までは世俗の虚栄に溺れ、虚しい名誉心を胸に抱き、武芸に狂い、密かに高貴なお方に憧れ、彼女に仕え、彼女の為に武勲を立てることを夢見ていた」のである。

そんな彼に転機が訪れたのは1521年。ナバラ王の下、パンプローナ城でフランソワ一世の軍勢12000と戦った時である。

既に町は軍門に降り、城に残る兵力も僅かだったがイグナチオは眼前に迫るフランス軍を前に臆せず戦った。しかし獅子奮迅の勢いも虚しく、最後はフランス軍の砲弾に倒れ、城は敢えなく陥落したのだった。

イグナチオは重傷であった。しかしフランス軍は彼を殺さなかった。「敵ながら天晴れ」とイグナチオの勇姿に敬意を払い、彼に応急手当てをして故郷のロヨラ城に送り届けたのである。

重症のイグナチオは城に帰るとすぐ手術を受けた。当時は麻酔などなく手術中の痛みは耐え難いものの筈だったが、彼は拳を硬く握り締めただけで、苦悶の表情さえ見せなかったと言う。

そんな彼の騎士道精神は病床にあっても健在だった。直ぐにでも戦場へ駆って出て思う存分剣を振りたい気持ちであったが、体がそれを許さない。城での療養生活は彼にとって退屈極まりないものだったが、仕方なしに手に取った聖人伝が、悶々としたイグナチオの心境を徐々に変化させる。

「もし自分が聖フランシスコや聖ドミニコのように成れるとしたらどうだろう」とイグナチオは思うのだった。彼は真の勇気に気付き始めていた。

やがてイグナチオは病床にあって、甲冑に身を包み戦場で勇猛果敢に剣を振るう自分ではなく、聖地エルサレムを裸足で歩く巡礼服姿の自分を想像するようになっていた。

そして傷が癒えて動けるようになる頃には、はっきりと貧しい者としてキリストに仕えたいと思うようになっていた。

覚悟を決めたイグナチオは城を出て、赤い奇岩が蒼天を突く聖地モンセラートへ行った。そこで彼は騎士の衣服を道の乞食に与え、剣を聖母の祭壇に置いて一晩中祈りを捧げた。そして『王に仕える騎士』から『神に仕える騎士』として生まれ変わった彼はその後、巡礼者用の粗末な黒い服を着て、洞窟の中で祈りと苦行の日々に専心した。

そしてある日のこと、教会に向かって行く道すがら、イグナチオは適当なところで腰を下ろし眼下に流れる川を眺めていると不意に魂の目が開いた。彼はこの時の体験を後にこう記している。

「魂に偉大な照明を受けた。62歳になる今日まで神が教えて下さったこと、自身で学んだことの全てを総括しても、この時得た一瞬の悟りには到底及ばないと思われる。そして私は全く生まれ変わったように、全く別の知性を得たかのように思ったのである」

イグナチオのこの神秘体験は、お釈迦様が厳しい苦行の果てに菩提樹の下で悟りを開いた様子と非常に酷似している。

しかしイグナチオはキリスト教徒である。お釈迦様と違い、自らの悟りを新宗教として広めようとはせず、徹頭徹尾キリスト教的な世界観の中で自身の神秘体験を解釈し、意味付けした。

ヨハネ伝福音書第3章3節にこうある。

『人あらたに生まれずば、神の国を見ること能わず』

イグナチオが川辺で経験した悟りはキリスト教における新生体験そのものだった。つまり三位一体の神が己の信心と苦行に報いて罪を赦し、聖霊を与えて下さって、この世の神秘を開示してくれたと思ったのである。

そしてイグナチオは他のキリスト教徒も自身と同じように神から聖霊を受けるべきと考え、自らの苦行体験と神秘体験をキリスト教の教義にそって体系化し『霊操』と言う一冊の書物にまとめ上げたのである。

宗教体験の本質

日本語の宗教に当たる英語の単語はReligionである。原義は再び[re]繋がる[lig]こと[ion]となる。

つまりReligionとは本来一つのものが分たれており、それらを再び一つにする事なのだ。では宗教における本来一つで分たれたものとは何か。

無論、これは神と人である。

変性意識に於いて個の意識は身体的な時間と空間の制限を超越し、宇宙的な全を認識する。その意味で菩提樹の下で悟りを開いたお釈迦様も、川辺で神に照らされたイグナチオも、インドのサドゥも、そのサドゥにLSDを与えたアメリカ人も皆それぞれそこに至る経緯やアプローチ、解釈は違えど同様の宗教体験をしたと言える。しかし宗教が真にReligionであるならその本質は飽くまで神と人との霊的な交流でなければならない。

上述したように誰でもある種の薬物によって悟りに似た神秘体験をする事は出来るようである。実際、ドラックを用いた霊性開発を研究しているところもあるようだが、世界各地で古くから神や精霊との交流を目的として幻覚作用のある植物が用いられてきた歴史的事実はあるにしても、現代に於いて神官とか呪術師とかシャーマンでない一般の人が薬物を摂取して、それにより霊覚を得たと言う話は聞かない。

我々が物理的存在としてこの世にある以上、我々の人格、意識、精神、感情は脳の器質とそこで起こる化学変化に左右される。思春期には誰でも精神が不安定になる。大人の女性であれば月経の周期で気分の浮き沈みを経験する。また季節による日照時間や気温の変化で心身に不調をきたす人もいる。

しかし物質が精神に作用するからといって、精神の本質を物質と思うのは間違いだ。意識、精神、霊、魂、これらは非物質であり、目に見えない存在との交流もまた非物質的である。

無論、目に見えない存在が特定の人物に『気付き』や『悟り』を得させるため脳内に精妙な働きを加え、特別に神秘体験をさせる、という事もあり得る。しかしそうした場合であっても、目に見えない者との霊的な交流は神秘体験の中にではなく、その先に求めるべきだ。

このことは十牛図にも表されている。

第8図の人牛倶忘はただ円が描かれている。上述したように、これは人が主客の認識を超越して宇宙と一体となった悟りの境地を表している。しかしこの境地が修行者の終着点ではない。第9図、10図と続く。

第9図の返本還源 にはただ木や岩の景色が描かれる。ここに主人公である牧童が描かれていない事に注目して頂きたい。これは悟りを得た者が梵我一如の境地から再び我に戻り、主観によらぬ曇りのない赤子のようなまなこで見た、ありのままの世界を表している。

ある禅僧はこの境地をこう語る。

「まだ禅に入らない前は、山は山、水は水であった。少し禅をやるようになったら山は山でなくなり、水は水でなくなった。ところが修行もすんだとなったら山はまた山となり、水はまた水となった」

さざなみの立つ湖面に月を見るのは不可能である。森羅万象の実相は澄み切った水面のような心にこそ、映る。正にこうした心境に於いてこそ精妙な霊の交流はなされるべきなのである。

さて、ここに至って覚者はその悟りと霊智を独り占めしてはいけない。道を求める者に対してはその導き手となるのが先達の務めである。第10図の入鄽垂手では牧童が老僧に牛を見なかったかと尋ねている。

感覚による事の危険性

ここまで『感覚による道』としてキリスト教的神秘体験と仏教的神秘体験の実例を紹介し、人が外的にも内的にも神霊と交流し得るという事実を説明してきた。しかしこの章を終えるに当たって『感覚による道』の危険性について語らねばならない。

まずキリスト教的奇跡体験の危険性に付いてであるが、上述したパウロやルルド、ファティマの少年少女達のように、現代に於いてもある日突然イエス・キリストを見たとか、聖母マリアからお告げを聞いたと言う人は意外と多い。しかし問題なのは当人が嘘を吐いていないという前提でも、それが霊的な現象なのか脳内の幻覚なのか、霊的現象でも悪霊による『騙し』なのか神霊による『神の啓示』なのか人間の側からは判断できないと言う点である。

「何を言っている。キリスト教を世界に広めたのはパウロだぞ、キリストの敵である悪霊がパウロを回心させる訳はないし、ルルドやファティマの場合だって奇跡の泉の存在や予言の成就が、真実の霊によるものだと証明している」とキリスト教徒は言うだろう。

しかし無宗教である私からすると、霊界が特定の宗教ないし宗派の考えを代弁をするというのはかなり違和感がある。

確かにパウロの目が突然見えなくなった事も、ルルドの洞窟に泉が沸いた事も、ファティマの予言が全て成就した事も、霊界から物質界への超自然的な介入である事は疑わない。しかしそのような事が起きたのはキリスト教やキリスト教のある特定の宗派の考えが絶対真理であるから、と言うのではなく、霊界側の何らかの事情によりイエス・キリストや聖母マリアのイメージを偽って顕現した可能性もあると、私は言いたいのである。

「随分と疑り深いなあ」

と呆れる方もおられるだろうが、しかし読者も真理を追求する場合は徹底的に疑う姿勢を持ってもらいたい。真実はいくら疑っても真実である。

疑わずして信じるならば、それは盲信となり、必ず道を誤るのだ。

折角なので、そうした最近の例を一つ紹介する。

読者諸君は、ドリーン・バーチューと言うアメリカ人女性をご存知であろうか。彼女は嘗てスピリチュアリズムの世界的なリーダーであった。天使の実在を主張し、彼女の作ったオラクルカードを用いれば、誰でも自分を守護する天使と交信できる、と言っていた。

ところが2017年、彼女はそれまでの主張をひっくり返しキリスト教に入信したのである。ある日、教会でイエス・キリストの強烈なビジョンを見たというのが回心の理由だった。

「天使などいない。私は悪魔に騙されていたの」

と彼女はこれまでの自身の主張や活動を全否定した。しかしその理屈で行けば、彼女が教会で見たキリストのビジョンも悪魔の仕業かもしれないのである。

彼女もこの点は不味いと気づいたらしく、当初回心の理由として挙げていたキリストのビジョンについては後に語らなくなったようだ。

このように、感覚のみで霊的な事柄を掴もうとすると結局は何も分からず、自分も周囲もただ混乱する事になるのである。

このことは仏教的神秘体験でも同様に言える。

仏教的神秘体験で得られる宇宙的な一体感と多幸感はそれまでの人生観を一変させてしまうほど強烈なものである。感覚は肉体の範囲を超え、揺れる木々の枝のしなりや、太陽にきらめく幾千万の葉の一つ一つの重み、そよぐ風のまどろみと大気の質量を我が事のように感じるのである。そこには死の恐怖も孤独もあり得ない。一瞬、一瞬に開示される世界の美と永遠の愛に満たされた完全な幸福がある。

経験者の一人として、お釈迦様が宇宙の真理を体得したと思ったのも、イグナチオが神と一つになったと思ったのも頷ける。

しかし所詮感覚は、感覚である。

神秘体験の経験者は世界に対する新たな視点を得るが、そこに留まったり固執しようとせず、知性と理性でもって自分にとっても他者にとっても有益な知恵を汲み取らなければならない。ただ神秘体験の感覚的な幸福を求めるのであれば、上述したLSDに溺れるアメリカ人と何も変わらないからだ。

さて、ここまで神に至る道の一つとして語ってきた『感覚による道』であるが、この道は三つの道の中で一番歩むのが難しい。

基本的にキリスト教的奇跡体験については、期待しても滅多にある事ではないし、仏教的神秘体験にしても悟りに至るまで大変な苦労や特殊な修行が必要だったりする。

また仮に霊的な感覚を経験したとしても、その経験を知的に検証する態度がなければ大いに道を誤る危険がある。

なので私は次に神に至る道としてより一般的で安全な『信仰による道』を示したい。

信仰による道

『信仰による道』は文字通り、信仰によって神に至る道である。

基本的には既存の宗教を信仰する事をお勧めする。本人が一神教的な神を求めるならば、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教などを信仰するとよい。もし神を宇宙と自己の究極的本質と捉えるなら、仏教やインド哲学を学ぶのが有意義だと思われる。しかしここで読者はきっとこう思うのではないだろうか。

「ちょっと待て、自分は無宗教だと言っている人間が他人に宗教を勧めるのは一体どういう了見だ」

確かに私が無宗教なのは既存のどの宗教にも救いを見出せなかったからだが、私にとって救いでないものが他の人にとっては救いになったり、また私にとって真実でないものが、他の人にとっての真実であると言う事もある。

「馬鹿を言え!真実は一つ。故に真実の教えも一つ」

と主張する人物もあるだろう。確かにそうした見方もある。しかしこういう見方は出来ないだろうか。

我々はある一つの山の頂上を目指している。頂上は一つだがそこに至る道は幾つもある、東の登山道もあれば西の登山道もある。まっすぐ急峻な道もあれば曲がりくねった緩やかな道もある。

そして頂上へ至る道が幾つもあれば、山に登る人も老若男女様々いる。険しい道に挑む若者もいれば、緩やかな道を歩む老人もいるだろう。より高みを目指して急ぐ人もあれば、草木や花々を楽しみながらゆっくり行く人もある。

道も色々、人も様々なら見える景色も人それぞれだ。そしてそれぞれの見える景色がその人にとっての真実になる。

つまり真理は一つだが、真実は人の数だけある。

「いえ、そのような考えは悪魔の入れ知恵です。神に至る道は神の一人子イエス・キリストの他あり得ません。イエス・キリストを信じ天国へ行くのでなければ、我々は地獄に落ちるしかないのです」

とキリスト教徒は言うだろう。それに対し私は上述の哲学からこう言うしかない。

「それが単に教義としてでなく、あなたの全人生に於いて知り得た真実だと言い切れるのなら、その通りです」

読者は納得が行かないだろうか。

確かに真理は一つで、真実は人の数だけあると言うのは分かりにくいところだと思うので具体的な例を二つあげて説明したい。

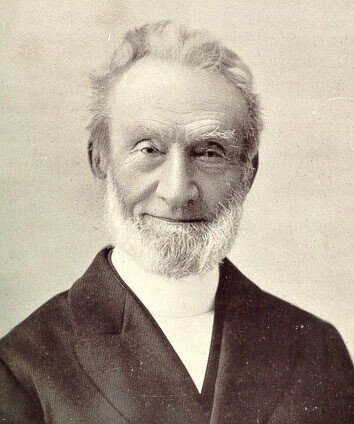

一つの例はジョージ・ミュラーである。

ジョージ・ミュラーは19世紀半ばのイギリスで、無一文の状況からただ祈るだけで5つの孤児院を建て、生涯で1万人以上の孤児を養った男である。彼は孤児院の設立理由を以下のように述べている。

「この事業の第一目的は、人に援助を求めず、ただ祈りと信仰によって全ての必要は満たされると言う事実、そしてその事実により神が今も忠実であられ、祈りを聞いて下さるお方であることを示し、神が崇められる事である」

信じられない話だが実際に孤児院を設立する際も、孤児院を運営していくに当たっても彼はそれに必要な資金を捻出すべく何の労働もしていないし、誰かに援助を求めたりもしなかった。彼はただ「あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう」という聖書の言葉を信じ、神に祈っただけだった。そして現実は全て彼の信仰の通りになったのである。

尤も孤児院を経営するに当たって天から常に資金や物資が潤沢に与えられたという訳ではなかった。と言うか何の計画も算段も無い孤児院を経済状況はいつもギリギリだった。

ある朝などは孤児達に与える食べ物も飲み物もなかった。しかし例によってミュラーは哀れな孤児達の為にあちこち奔走するような事はしない。取り敢えず子供達を食卓に着かせて、祈らせた。すると静まり返った食堂に扉をノックする音が響き渡り、パンとミルクが届けられた。その日はパン工場の労働者がピクニックに行く予定だったが雨で中止となり、せっかく作ったお弁当もいらなくなったから食べてくれと言うのだった。

嘘みたいだが、ミュラーの伝記や関連本なんかを読むとこんな話がわんさとある。いつ、誰から、どういった経緯で寄付や援助があったかと言うことを、彼は自身がした祈りの神からの答えとして詳しく書き残しており、それらをまとめたものも本になっているので、興味のある方は一度読んでみる事をお勧めする。

もう一つの例はアメリカ、インディアナ州のとある教会のお話である。

その教会では信仰さえあればどんな病も癒されると、信じられていた。何故なら福音書にははっきりとこう書かれているからである。

「信じるものにはこれらの徴がある。即ちキリストの名により悪霊を追い出し、異言を語り、蛇を握っても毒を飲んでも害を受けず、病める者に手を翳せば癒える」

だからこの教会に通う信者たちは基本的に病気になっても医者に助けを求める事はしないのだった。

ある父親は生後15ヶ月の息子が熱で苦しむのを見ながら、そのベットの横で二週間もの間、夜を徹して祈り続けた。

子供はまず耳が聞こえなくなり、やがて目が見えなくなった。家に来た牧師は父親にもっと強い信仰を持つように言い、医者を呼ばないようにと説得した。そしてその翌日、子供は死んだ。

死因は骨髄膜炎。適切な治療を受ければ簡単に治る病だった。

ジョージ・ミュラーも上述の父親も、聖書の言葉を言葉通りに信じ、祈ったのは共通している。しかし結果は正反対だった。

聖書は一般にユダヤ教徒の聖典である旧約と、イエス・キリストと弟子達のことが書かれた新約からなる。旧約と新約とは、神と人との間になされた旧い約束と新しい約束という意味だ。つまり聖書的な世界観からすると、神には人の信仰に対して約束を果たす義務があるのだ。

しかし神はジョージ・ミュラーの信仰には惜しみなく答え、病気の息子の横で信じ続けた父親の祈りは無視した。

この違いは何だろう。

ジョージ・ミュラーの信仰は正しくて、父親の信仰は間違っていたのだろうか。前者の信仰は強く、後者の信仰は弱かったのだろうか。或いは神は祈りの質を公的か私的かで区別するのだろうか。

恐らくキリスト教徒ならばジョージ・ミュラーの場合を神が実在する証拠として認め、病気の息子を信仰で治そうとした父親の事は何かの間違いだと言うだろう。

「病に対して奇跡の力が必要だったのは昔の事です。現代において神は医療を人に与えています。なので父親は既に与えられた恵みを素直に受けて、病気の子供を医師に見せるべきでした」と、こんな具合にだ。

しかし無宗教の人間やキリスト教以外の宗教を信じている人々にとって、そもそもジョージ・ミュラーのケースを神の積極的な現実世界の介入であると認めたくない。

「神は公平であるはずだ。公平な神がこっちの孤児は養ってやり、あっちの孤児は餓死させるという不公平をなさる訳がない。仮にキリスト教の教えが真実であり、ジョージ・ミュラーの信仰が正しかった事で奇跡がなされたとしても、それで全知全能の神が他の全ての孤児を見殺しにして良い、という事にはならないのでないか」

ジョージ・ミュラーのケースは明らかに目に見えない世界の大きな働きがあった。それは奇跡としか言いようのないものである。しかしこの事を紹介した私自身、これをキリスト教の正しさや神の存在を証明する出来事と見ていない。

ただ、ここで賢明な読者諸君には一度、ジョージ・ミュラー本人の気持ちになって想像して貰いたい。

彼は単純に聖書の言葉を信じ、その教えに人生の全てを賭けた。そして自身がした祈りの結果として実際に五つの孤児院を建て、一万人以上の孤児を養ったのである。彼の身になってみれば彼が自身の聖書に対する理解や信仰について疑う余地は一切無い。

「だってそうしたら、実際そうなったんだから」

ジョージ・ミュラーの真実はこのように強い信仰と確固たる事実の上に立脚して揺るぎないものである。この真実を明確に否定するには、我々は彼の身の上に何故あれほどの奇跡的な巡り合わせがなされたか、その目に見えない事情を目に見える形で明らかにしなくてはならない。それは到底無理な話である。

一方、インディアナの教会のケースも我々は軽々しく彼らの信仰を否定すべきでない。

「とんでもない話だ!病気の息子を見殺しにしたんだぞ。これは立派な児童虐待だ。祈りが聞かれなかったのは単純に信仰が間違っているからだ。父親は自身の愚かな考えを改め、きちんと罪を償うべきだ!」

と憤慨する読者も居られるだろう。しかし私はインディアナのケースを知ったとき、創世記にあるアブラハムとイサクの話を思い出した。

イサクは神が老年のアブラハムに与えた愛すべき独り子である。しかし神はあるときイサクを生贄として捧げよとアブラハムに命じる。アブラハムは泣く泣く命じられた通り、モリヤの山上にイサクを連れて行く。

「父よ」と燔祭の薪を背負ったイサクがアブラハムに呼び掛ける。

「子よ、我ここにあり」と火と刀を持ったアブラハムが背中で答える。

「火と薪はあり、されど燔祭の子羊はいずくにあるや」とイサクは訝る。

「子よ」とアブラハムは答える。「神自ら燔祭の子羊を備へ給わん」

この短い会話の中でイサクは己の運命を悟ったらしい。山上に至り、そこに祭壇が築かれると、イサクは黙って縛られ、壇の上に横たわった。

そしてアブラハムが刀に振り上げてイサクを殺そうとした刹那、天使がアブラハムを制して言う。

「汝の独り子をも我が為に惜しまざれば、我いま汝が神を畏るるを知る」

神はアブラハムの信仰が真実であるか試したのだった。

インディアナの教会で教えられていることは、同じキリスト教徒の中でも一般的でない。福音書にはっきりと信仰による癒しを約束していても、また現代には信仰療法士なる者がいて数々の奇跡的な癒しがなされているとしても、実際に自分が怪我をしたり病気になったりしたら、まず神に祈るより、医者に頼るのが普通だ。

しかし信仰に関して一般的でないと言う事は、そのまま間違っていると言う事にはならない。

キリスト教について言えば、聖書のどの箇所をどのように解釈するかで幾つもの考え方があり、それぞれの主義による宗派が形成され細かなものも含めると、アメリカでは1000を超える宗派が存在するという。

インディアナの教会も数多ある宗派の中の一つに過ぎないのだ。

そしてそれぞれの宗派なり教会は、自分達の考えこそ真実であると思っているのである。

私は一人の無宗教者として、或いは合理的精神の持ち主として、一般的なキリスト教の教義を論理的に否定する事は出来る。

しかし信仰の本質は論理ではない。

「不合理ゆえに我信ず」

という古い言葉がある。これは出典の意味を曲解したものとされるらしいのだが、信仰の本質をよく表していると思う。

つまり神秘的な事柄を合理的に説明出来るのであれば、それは理解であり信仰ではない。信仰とは理解できない不合理なものを信じる事なのだ。

その意味でインディアナのケースも一つの信仰に違いないのである。

確かに側から見て病気の息子を医者に見せずそのまま死なせた父親は異常にも異様にも残酷にも残忍にも見える。しかし私は二週間の間、熱で苦しむ息子を見ながらベットの横で夜を徹して祈り続けた父親に、何か崇高なものを感じずにはおられない。

少なくとも一万人の孤児を養ったジョージ・ミュラーよりも一人の息子を失ったこの父親の方が私の目には偉大に見える。

ジョージ・ミュラーは自身の信仰のために何も犠牲にしなかった。ロンドンに渡り、孤児院を建設しようとしたとき彼はもともと無一文だった。そして孤児院の運営にあたっても彼は自身で汗を流して労働する事もなく、資金集めに奔走するでもなく、また哀れな子供達に十分な食べ物を与えても、一人一人に父親のような愛を持って接したという様子もない。彼は彼の信仰の為に何も失っていないのだ。

一方、インディアナのケースはどうだろう。二週間眠らずに祈り続けた父親にとって息子は自身の命よりも大事な存在ではなかったか。

父親は全てを神にかけて、全てを失ったのである。

その上でこの父親が神を恨まず、教会を疑わず、ただ己の不信心を責めるとしたら、もはや我々に何を言うことが出来よう。

「ちょっと待ってくれ、信仰の数だけ真実があるとするなら、社会に害をなすカルト教団の連中や宗教的なテロリスト集団にも真実があると言う事になる。そんな理屈は到底受け入れられない」

と思う読者も居られるだろう。これはついて私ははっきりと読者に信仰と盲信の違いを説明したい。

信仰と盲信

ここに二人の人物がいる。二人とも全知全能の神を信じているが、行いはまるで正反対。一人は己を恥じ、言葉は少なく、貧しい身なりをして何処か寂しいところで隠れるように生きている。そしてもう一人は大声で神と正義について語りながら人を殺し、騙し、物を盗んでいる。

一人は信仰の人。神を畏れ、いつか神に使われるその時の為に己の心を清く保つ事にのみに専心している。

一人は盲信の人。神を知らず、己の望むあらゆる不道徳な行いの理由として神という言葉を使っている。

二人とも神を信じてはいるが、信仰と盲信とでは根本的な心構えが違うのである。反社会的なカルト集団や狂信的なテロリストというのは、自分達の弱さから教祖や集団内だけの信条を盲信しているに過ぎない。

私はこの『信仰による道』を示すにあたり、例え話として信仰の道は山の頂上にある真理に至る道とした。これに対し盲信の道は地獄に下る道と言うことが出来よう。

しかし盲信の危険は、何もカルト教団や過激派武装集団の中だけの話ではない。正統的、伝統的な宗教の中にもある。ただ苦しみから逃れたいとか、何かに縋り付きたいという一心で宗教に救いを求めるならば、それは単なる逃避に過ぎず、そうした動機からは信仰の勇気も霊的な成長も望めない。

読者諸君も宗教に熱心で表面的には柔和で如何にも善人そうであるが、その実、人間に対する心からの敬意や愛など、微塵も持ち合わせていないような人物に会ったことはないだろうか、彼らは一応に神を信じていると言うが、私に言わせれば神を信じているのではなく、自身の所属する教会の教えをただ盲信しているに過ぎないのである。

宗教の本質

宗教の本質はreligionつまり霊的本源への回帰、神と人との霊的交流であると既に述べた。人がその霊的本源と離れた状態ではほとんど『パンツを履いたサル』と変わらない。しかし人が信仰によって神に至るのなら、人本来の高潔さと聖潔と勇気を取り戻す。

私はそうした例を先日、テレビの中に見た。

米軍撤退後の混乱するアフガニスタン情勢を取材したものだったが、そこで一人の女性医師を紹介していた。彼女は単独で貧しい家々を周り医療奉仕をしていた。イスラム原理主義のタリバン政権下にあって女性が一人で戸外に出ることは許されておらず、女性の社会参加を快く思われない状況下にあって彼女のそうした行為はかなり危険なものだった。

「なぜそうまでして人を助けるのですか、兵士に見つかれば殺されるかも知れませんよ。怖くないんですか」

と日本人が訊くと彼女は静かに答えた。

「怖くはありません。私が畏れるのは神だけです」

神を知る者だけが神を畏れる。神を畏れる者は他の一切を恐れない。

病床のイグナチオが聖人伝を読んで知った真の勇気とは正にこのことである。

しかし現代において神を知る者がどれだけいるだろう。盲信による暴力と抑圧は何も原理主義者や過激なテロリスト達だけの話ではない。聖職者の信者への暴力、子供達への虐待もよくニュースになる。現代人が宗教を偽善的で胡散臭く時代遅れで怪しいものと思うのも無理はない。

宗教はいつからその本質を離れ、堕落したのか。

実のところ、どの宗教も初期の頃から堕落は始まっている。

最初は慎ましい共同体も、教えが広まり集団が大きくなるにつれて本来の目的を離れ組織は複雑化し、権威主義的になり、儀式は形骸化していった。それが文化を育んだと言う側面を軽視する積もりはないが、そうした宗教の世俗化は真剣に神を求める人々からすると、堕落だった。

神を求める彼らは世間を捨て、砂漠に向かった。

そうした人々は一般に神秘主義者と言われ、古くは紀元前のユダヤ教徒にもいたようだが、3世紀から8世紀ごろ、つまりキリスト教やイスラム教が広まった初期の頃に砂漠へ隠遁した人々の言行録は残っており、私はそれを好んで読む。

神秘主義者は世俗の中で正統とされる教義を良しとせず、ただ一人、砂漠の静寂と沈黙の中で神との友誼を育んだ人々である。そんな彼らの言行録には水の上を歩いたとか、空を飛んだとか、病を癒したとかいう奇跡の逸話も沢山ある。古い時代の言い伝えなので真実かどうか分からないし、そこには全然興味はないのだが、神と親しく交わった彼らが自身も神に近い存在になったとしても別に不思議はない。

10年ほど前だろうか、たまたまテレビを点けると女優でタレントのKが子供の頃にあった不思議な体験を話していた。

彼女はアメリカ生まれだが親の仕事の都合で一時期、エジプトで暮らしていた。それである時、父親とガイドと三人で砂漠へドライブに出かけたのである。四輪駆動の大きな車に乗って街から離れると、辺りはすぐに黄色い砂だけになり、雄大な砂丘がその稜線を現した。まるで静止した海原のような景色にうっとりしたのも束の間、車は砂丘の上を登ったり下りたりを繰り返した。それがまるで緩やかなジェットコースターに乗っているかのようで、子供の彼女はキャッキャとはしゃいだ。

そんな様子にガイドも嬉しくなる。

「お嬢ちゃんしっかり捕まってな!」

サービス精神に火がついたガイドは目一杯アクセルを吹かし、次から次へと背の高い砂丘に挑む。車内は上下にも右にも左にも大きく揺れた。しかしこういう悪ノリは大抵良くない結末を迎える。

案の定、車が深い谷に来たところで後輪が砂に嵌って動けなくなった。砂から抜け出そうともがけばもがくほど沈む車体。車内の空気は一気に気まずくなる。

当時、携帯電話はあったが既に街から遠く離れ電波が届かない。無論、誰かが歩いて行って助けを呼べる距離でもない。

遭難。カンカンと照りつける太陽の下、焼けつく熱砂の上、動かない車の前に立ってKは子供心にも悟った。

「あたし、ここで死んじゃうんだ」

しかし三人は更に追い討ちを掛ける事態に遭遇する。

砂嵐だ。はじめ遠くに煙のように見えたそれは、あっという間に見上げるほどの砂の壁となり青い空をどんどん飲み込んでゆく。

強い風が吹き荒れ、砂が目に入る。取り敢えず車の中に避難しようとしたその時である。近くの稜線をスタスタと下りてくる人がある。

見ると白いターバンに白装束の男で、様子から遊牧民らしい。彼はポカンとする三人の前に立つと、ここで何をしてるのかと問う。

ガイドが状況を説明した。

「こう言う訳なんです。しかしあなたこそ、こんなところに一人でどうしたんです?」

「駱駝が一頭、群れから離れたらしい。俺はそいつを探してるんだ」

男はそう言うなり車の後方に回り、手に持っていた杖をタイヤと砂の間に突き刺し言った。

「さあ、動かせ」

この時Kは大きな四輪駆動の車と男が手に持った細い棒切れとを見て子供心にもこう思った。

「絶対無理」

しかし窮地に陥った三人は半分正気でなかった。それでとにかく言われるままに車に乗り込み動かしてみると、嘘のように車体が浮き、蟻地獄のような砂地から抜け出せたのである。

男はそれを見届けると、ろくに感謝の言葉も聞かず砂塵の向こうへスタスタと歩いて行ってしまった。

帰り道は三人とも祈るような気持ちで一口も聞かなかったが、ようやく街にたどり着くと砂嵐はいつの間にか止んでいて、何事もなかったかのような普段の街の喧騒に、三人は夢でも見たような気持ちになった。

「駱駝を探しに来たって言ってたけど、あそこは本当に砂漠のど真ん中で駱駝がいるようなところじゃなかった」

とKは興奮気味にスタジオの共演者らに語っていた。

砂嵐と共に現れ、細い杖一本で車を支えたその男は、或いは現代に生きる古の神秘主義者だったのかも知れない。

注釈 神秘主義と言う言葉は広義にも狭義にも使われる。本来は神と人との霊的な合一を目指す思想を指す言葉だが、現代ではオカルト的な神智学や心霊主義の思想に対しても使われることがある。私が古の神秘主義者と書いたのはそうした広義の意味と区別するためである。

道を求める者は求道者。悟りを得た者は覚者。神に至り神と共に道を歩む者を神人と言う。古の神秘主義者がそうであったように、神と親しく交わるようになれば、もはや経典に書かれてある事やその解釈に拘らない。彼らの存在そのものが真理だからだ。

一方で既存の宗教は経典と、その解釈に拘る。それは取りも直さず彼らが彼らの信じる神や真理と別たれている証拠なのだが、それでも求道者は既存の宗教を学んだ方がいい。神と親しく交わるような神秘主義者もそこに至るまで何かしら宗教の道を通っている。

私は『信仰による道』の冒頭で真理を山の頂として、そこに至る道はいくつもあると書いた。無論、山は道のない所からも登ることは出来る。しかしどうせ同じ頂きに臨むのであれば獣のように草木を分け岩をよじ登るより、人が通るようにきちんと整備された道を行くのが安全だ。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教、いずれにせよ長い歴史の中で尊ばれ育まれてきた既存の宗教は、真理の山に築かれた堅牢な石段のようなものである。求道者は自分が歩きやすいと思える所を好きに選べば良い。謙虚な気持ちで先人の霊智に学べば、それだけ容易に高みへ行ける。ただこの石段を踏む時、その石一つ一つは先人達の魂で出来ているという事を忘れてはいけない。そして真摯な気持ちで最後まで信仰の道を歩むのなら、その魂も後から来る者がより高みへ行けるための踏み台となるのである。

「なるほど。真実は人それぞれという事も、人が信仰によって究極の真理までに至る事も分かりました。しかし信仰の数だけ真実があると言う事は、その人の信仰が変われば真実も変わるという事になる。ころころと変わる真実なんてなんだか頼りない気がする。それに私は何も覚者とか神人とか言う大それた存在に成りたい訳ではなく、ただ神という存在をはっきりと肯定する根拠が欲しい。できれば宗教的な方面からでなく誰もが納得できるような、科学的で合理的な証拠が欲しい」

このように考える人には私は次に『知性による道』を示したい。

知性による道

『知性による道』とは感覚や信仰によらず理知的に神を捉えようとする道である。この道においては、感覚の不確かさや信仰といった個人の心情による曖昧さもないので、神に対する概念を他者と合理的に共有できる。

神の存在証明

哲学や一神教の歴史が長い西洋において、知的に神を捉えようとする試みはずっとされてきた。その結実は一般に『神の存在証明』として以下の四つに分類される。

第一 宇宙論的証明

第二 本体論的証明

第三 道徳論的証明

第四 目的論的証明

第一の宇宙論的証明はこの世界の運動に着目した考えである。

読者はバタフライエフェクトと言う言葉を聞いた事がないだろうか。この言葉は1972年に気象学者のエドワード・ローレンツが行った講義のタイトル『ブラジルの一匹の蝶の羽ばたきはテキサスで竜巻を起こすか?』から来ている。個々の物理作用は単純な原因と結果で予測できてもも、物理作用の総体が地球規模となると僅かな条件の違いで結果が大きく違い、予測困難となる、と言う話だが全ての物理現象はそこに至る何らかの原因があることは間違いない。そしてその原因も、その原因となり得た状態になるにはまた何らかの原因がある。このように原因の原因の原因とずっと遡っていくと、宇宙の最初の原因に突き当たる。その原因のない原因を神とすると言うのが宇宙論的証明の考え方だ。この考えは古く紀元前のギリシャの哲人プラトンやアリストテレスにまで遡る。

第二の本体論的証明は神の究極性に着目した考えである。

我々は普段から善悪、美醜、高低、大小と質的にも量的にもあらゆる価値判断をしている。と言うことはその価値判断の線上に最高の善、究極の美、最大の存在と言うものが存在する筈だ、そしてそのような属性を備えている者は神の他ない。と言うのが本体論的証明である。こうした考えで有名なのは中世の神学者アンセルムスである。

第三の道徳論的証明は第一、第二の証明を否定したカントによって導き出された考えだ。

カントは究極の原因とか最大の存在とかを論理的に証明しようとすると、『アンチノミー』日本語で言うところの二律背反に陥ると主張する。例えば第一の証明で世界に始まりがあるとすれば、それ以前は何だったのかと言う疑問が出る。逆に始まりはなく、無限の時間の中で宇宙が運動していると考えると、運動の最初の原因をどこまで遡っても定めることが出来ず、これも理屈に合わない。第二の証明に於いても同様である。神を最大の存在として定義した場合その瞬間、神より大きいものと言う概念が出来てしまう。宇宙空間も有限とするなら宇宙の外側には何があるのか、との考えが及ぶ。逆に神の属性を無限とした場合、一切の相対性が破綻し存在としての概念が成立しなくなる。宇宙空間も無限であるとすると、我々がそこで有限な位置を占めているのはおかしい。

カントは主張する。

「ボクたちが分かるのは目で見えて触れるような事だけ!神とか宇宙とか、そう言うでっかい話は考えたって分からないんだから、もうみんなそう言う難しいこと考えるの止めよう!」

このように言いカントは実生活において我々が幸福に暮らすにはどうしたらいいかを考え、道徳の重要性を説いた。そしてその道徳を担保する存在として、あろう事か『神』を持ち出すのである。

「さっき神様のことは考えるの止めようって言ったけど、やっぱボクたちが道徳的に生きるには神様って必要だと思うんだよね。是非いてもらわなくっちゃ困るんだよ。うん」

つまり神の存在は人間の側からどうしても要請されると言うのが、カントの道徳論的証明なのである。

である。と言っても賢明な読者諸君はお気付きだと思うが「神様はやっぱいてもらわなくっちゃ困る!」と言うカントの主張は個人的な希望で、全然証明になってない。カントはこのよく分からない主張をしたいが為に『純粋理性批判』と言う全三巻からなる非常に難解な書物を書いた。しかし著者の屁理屈に付き合い、頑張って読み解いた先にふんわりした希望を提示されたのでは読者もたまったものではない。憤怒と共に本を自室の壁に叩きつけた書生も大いにいたであろう。なのでこの道徳論的証明に付いては、ないものと無視して良い。

第四の目的論的証明は、この世界の規則性や美しさは偶然ではあり得ず、知性のある超越者によって設計された証拠であると言う考えだ。この主張は昔キリスト教徒の同級生がしていて私が即座に論破したものである。

しかし当時の状況と違い、現代においてこの目的論的証明は科学的知見の拡大により、大分説得力のあるものとなっている。

「ボクたちに分かるのは目に見えて触れるものだけ!」

と主張したカントはこの『分からないことは考えない』と言う開き直りにより、西洋哲学史上の重要人物となった訳だが、科学技術の発展により人間の『分かること』の範囲は当時とは比べ物にならない程に広がった。

そしてその『分かること』の中に『神の痕跡』があったのである。

神の痕跡

宇宙の歴史は約138億年。地球の歴史は46億年。その地球上における生命の歴史は38億年。最初の生命は深海の熱水噴出孔あたりで発生した単細胞生物であったと考えられている。その後アメーバのような単細胞生物が魚類のような多細胞生物に進化するまで10億年以上掛かる。我々にお馴染みの魚やクラゲ、オオムガイ、アンモナイト、三葉虫などが現れたのが今から約7億年前のカンブリア紀。その後4億年前からのシルル紀、デボン紀にかけ生命はいよいよ陸上に進出する。大地に草木が茂り、羽虫が飛び交い、水辺から這い出た両生類の湿った眼に、青い空と白い雲が映った。その後、生命はこの地球上で隆々として進化発展するのであるが、その道のりは決して平坦なものではなかった。と言うかよくぞ今日まで生命の糸を紡いでこれたな、と感心するほど過酷なものだった。極端な寒冷化で地球全体が凍ってしまったり、巨大な隕石が衝突したり、何故だか分からぬが地球全体で酸欠状態になったりと、我々生命は地球上の生物の大半が死滅するような危機を何度も乗り越え、何とか今日まで生き続けてきた。そしてその生命38億年の記憶は我々の遺伝子に刻まれており、個として生まれる前、母親の体内にて系統の記憶を繰り返す。人も胎芽の時はちゃんと魚の形をしている。

科学的見地からして我々のご先祖様をずっと辿って行くとアダムとイブを遥かに越えてカンブリア紀の海を泳いでいたお魚に辿り着く筈だ。

しかしここで重大な疑問が生ずる。お魚も、そこから進化して地上に出た両生類も卵から生まれる。しかし我々人類は哺乳類で赤ちゃんとしてこの世に生まれてくる。卵生で命を繋いで進化してきた生命が一体いつどのようにして胎生に変わったのか。

昨日まで卵を産んでくれていたニワトリが、今朝起きたらヒナを産んでいた。となったら朝食のベーコンエッグが食べられない。これは大問題だ。

生物の進化を説明するとき一般にダーウィンの進化論が用いられる。より環境に適した特徴をもった個体がより多くの子孫を残す、その繰り返しが種としての進化となった。と言う適者生存の理論である。つまりキリンは最初から首が長かったのではなく、もともと馬のような生き物の中でほんの少し首の長い個体がいて、その個体がちょうどそこの環境に適していた為に少し首の長い子孫を多く残し、またその子孫の中でもほんの少し首の長い個体がより多く子孫を残す。その繰り返しを何世代もかけ、ようやくキリンはあの首の長さになったと言う理屈だ。

ダーウィンの進化論は単純で分かりやすい。ただ個体のある特徴が世代を経て徐々に顕著となるのは理解できるが、卵生から胎生という構造としても仕組みとしても異質なものへの変化が適者生存の原理で起きるとはちょっと考え難い。

この疑問に対し近年、遺伝子研究の分野から画期的な回答が提出された。それは我々の先祖がまだネズミのような姿で卵生であった頃、あるウイルスに感染し遺伝子情報が書き換えられたことにより極短期間に胎生を獲得したと言うものである。

生物の進化をウイルスの感染による遺伝子情報の書き換えで説明するのをウイルス進化説と言う。この説は別に新しくなく最初にこうした考えが発表されたのは1970年代の事らしい。

上述したキリンだが、ダーウィンの進化論で行くと徐々に首が長くなっていった筈だが、実は中途半端な首の長さのキリンの化石はまだ見つかっていない。となるとキリンの首が長いのは適者生存とか自然淘汰の結果でなく、何らかの理由で突然長くなったんじゃないかと考えたくなる。

そういう人にとってこのウイルス進化説は非常に魅力的だ。

しかしこの説には重大な穴がある。

ウイルスの都合良すぎ問題だ。

ウイルスは童話に出てくる親切な妖精さんではない。「あのお馬さんの首を長くして、高いところの葉っぱを食べれるようにして上げましょう」とか「首だけ長くしてもカッコ悪いから足も長くして差し上げましょう」などと考えない。

仮に、ウイルスが特定の生物にとって有益な遺伝子情報を運ぶ事があるとすれば、それ以上に無用な情報や有害な情報を運んでくる確率の方が遥かに多い筈だ。

この疑問に対して日本のウイルス進化説を主張する学者はウイルス感染によって運ばれる遺伝子はその生物にとって有用な物のみである、と言う事を根拠も示さず主張したらしい。だとするとご都合主義の上にご都合主義を重ねた説と言う事になる。

その故ウイルス進化説は学会でトンデモ論としてまともに扱われていないらしい。

しかし個体の突然変異は種としての進化の一助となり得るし、それがウイルス感染による遺伝子の書き換えだったとしても問題ない。ウイルス感染による遺伝子情報の書き換えは生物にとって有用なものだけとの説は頂けないが、書き換えられた遺伝子の内容が生存に不都合であった場合、その情報は単純に淘汰されて後世に残らないだけと考えれば、ウイルス進化説もそれほど不合理なものではないと思える。

そんな訳でウイルス進化説に関して、私ははこれまで「そんな事もあるかなあ」くらいに思って深く考えていなかった。

ところが哺乳類の胎盤形成にまでウイルス由来の遺伝子が関わっているとなると話が違ってくる。私はこの事をNHKの何かの特番を見て初めて知ったのであるが、正直ショックだった。

キリンの首が長いの短いのとかいう問題は、それが上述したようにウイルス感染によるものだったとしても、個体差とその後の淘汰で収まりのつく話である。しかし胎生がウイルス由来の遺伝子情報によってもたらされた、とすると、その情報は最初から完璧に機能するよう設計されていた事になる。

では誰がその遺伝子情報を設計したのか。

少なくとも、科学者の立場からは『神』と言う言葉を使いたくない。何故なら神は非科学的な概念だからである。そこに答えを求めることは、恐らく職業上の死を意味するのだろう。しかし真に科学的であろうと思えば、人は目の前の事実がどんなに不都合であっても、目を背けてはいけない。事実を観察し、なぜそれが起こり得るかを探究するのが科学だからだ。

ある麗かな週末の午後、私はいつものように荒涼たる四畳半に居て涅槃のポーズを取りながら夢とうつつの境を逍遥していたのであるが、うつつの方では、点けっぱなしのテレビの中で生命の意味について二人の学者が激しく言い合っているようだった。「生命には何か分からないけど意味がある」と言うのが生物学者で「生命に意味はない。ただの偶然」と主張するのが物理学者だった。二人の議論は全然噛み合ってなかったが、二人の気持ちはそれぞれに理解できた。

物理学者の目には、この世の全ての事象は物理法則に従って正確に動いており、生命現象も含めて全ては宇宙の誕生から今日まで起こるべくして起きた物理的必然に見え。その中で発生した生命には意味などなく、非常に低い確率の中で起きた偶然の現象に見える。

一方、生物学者からすると生命の複雑さ巧妙さに付いて、分かれば分かるほど単に物理法則の結果で出来てるとは思えなくなってくる。

恐らく生命の本質は情報だ。その情報を自律的に保持するか否かが物質と生物の違いだと考えられる。故に生物の進化もソフトウエアのアップデートのようなものと捉えると分かりやすい。パソコンの場合はサーバーから光回線を通じて更新プログラムが送られてくるが、生物の場合は情報の受け渡し役をウイルスが担っているとすると、ネズミのような姿だった我々の先祖が卵生から胎生に変わったのも、昔の首の短いキリンと現在の首の長いキリンとの間の中間種が存在しないのも納得がいく。

我々がパソコンに向かって作業をするとき、プログラムもソフトウエアの制作者も目に見えないが、確実に存在する。彼を神とか超越者とか何と言うかは勝手だが、その存在を一部の生物学者は感じている。しかし一般に物理学者はハードウエアしか見ない。そして時に、ソフトウエアやプログラムの制作者など存在しないと主張する。

無神論者で有名な物理学者といえばホーキングだ。

彼によると、宇宙の始まりは物理的偶然でそれ以前には時間も存在せず、従ってそこに神が存在する余地はなかったと言う。

天才と称された彼の主張が物理学的にどれほど妥当なものか私には分からないが、彼の言葉が論理として破綻している事は分かる。無から有、AからA’と言う変化は時間の中で起きる。宇宙誕生前に時間がなかったのなら永遠の静止があるばかりでいつまで経ってもビックバンが起こる道理はない。それで奇妙に思って調べたのであるが、彼は虚時間という概念でそのことを説明したらしい。

虚時間は我々が生きるこの宇宙の時間軸と垂直に交わる時間軸の概念である。そして時間が始まる前、虚時間上に展開された何もない空間は、粒子と反粒子が現れては消える真空の揺らぎ状態にあり、そこで生まれた宇宙の卵が実時間上に展開して、この宇宙は始まったのだとホーキングは主張する。

この説はビックバン理論における特異点の問題を解決するのに有効なようだ。しかし神の存在を否定する根拠にはならない。宇宙の始まる前は時間も存在せず神の存在する余地はなかったとの主張は、虚時間という別の時間軸を設けてしまった事で論理が破綻している。

既に述べたが人間の精神、意識、魂、霊と言った現象は非物質的であり、物理の法則で分かるものではない。それはパソコンのメモリやハードディスクやCPUの仕組みや動作にいくら詳しくなっても、ソフトウエアやプログラミングについて何も分からないのと一緒である。

科学者であれば分からない事に付いては「分からない」とはっきり言うか、でなければ沈黙すべきである。少なくともホーキングは物理学を以って神に付いて何事かを語るべきではなかった。論理的な矛盾を犯してまで神の存在を否定した彼の動機は、科学者としての矜持というより、個人的な感情であったと思う。

しかし物理学者の多くがホーキングのような無神論者と言う訳ではない。あらゆる現象を観測し計測して法則を導き出したり、逆にあらゆる法則を駆使して複雑な物理現象を予測したりする彼らは、時にこの宇宙を維持し運行するのに必要な定数や法則が完璧に備わっている事実に超越的な知性の存在を思ったりする。

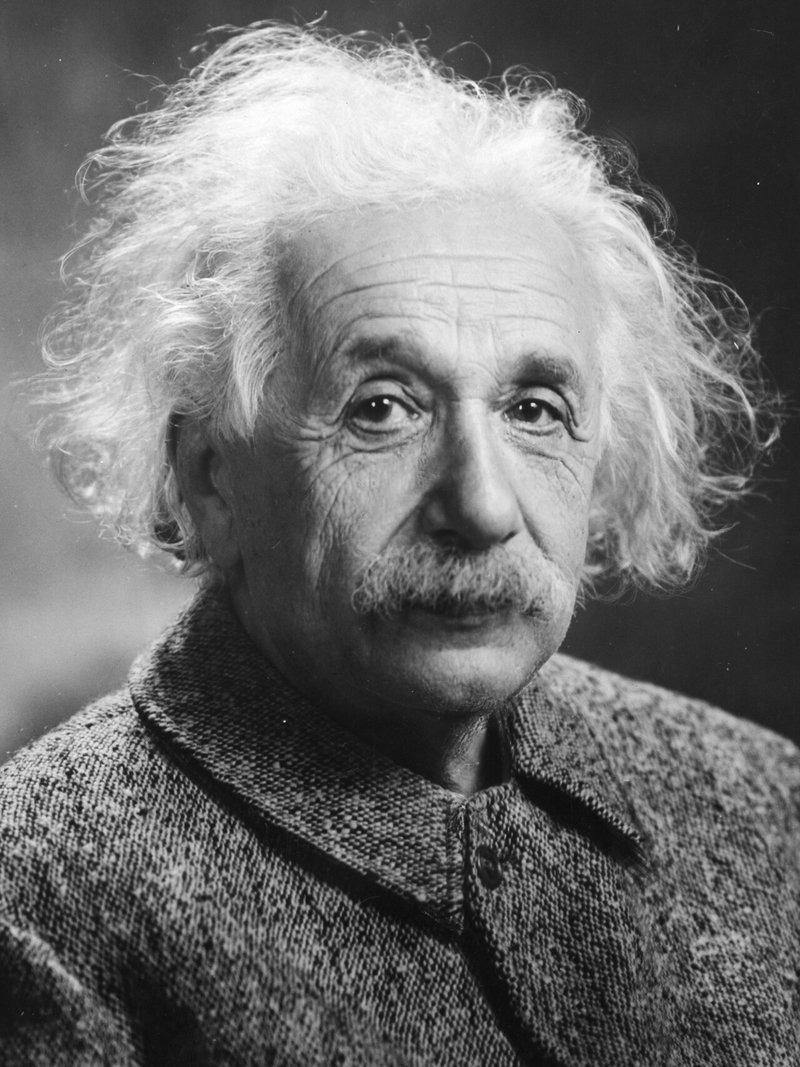

相対性理論で有名なアインシュタインも、そのように神を意識した物理学者の一人だった。

彼については最近オークションに出品された手紙で話題になった。

その手紙はエリック・ドーキンというドイツの哲学者に宛てられたもので彼の著書に対する批判の形でアインシュタインはこう書いている。

「神は人間の弱さが生んだ産物に過ぎない」

この一文からアインシュタインは無神論者だ、と勘違いした人も多いようだが、ここで彼が否定した神は伝統的な一神教における人格神のイメージであって、この世界を成り立たせた『何か』を否定した訳ではなかった。

その『何か』についてアインシュタインが書いた手紙もある。それは「科学者はお祈りをするのですか」という小学6年の少女、フィリスからの手紙に対する返信である。

親愛なるフィリス

できるだけシンプルに答えよう。僕の答えは次の通りだ。

人に関する事も含め、この世の全ての事象は自然の法則に従っている、と科学者は信じている。だから自然の為せるものが祈りによって影響を受けるのは信じられないと感じる事が多い。

ただそうした祈りの力について、我々が得た知識が完全でない事も科学者は認めないといけない。だから究極の、最高の精神が存在するという信仰は、目覚ましい進歩を遂げた科学界でもいまだに広く根付いている。

科学の道を真剣に探究するものは誰でも、宇宙の法則にはそうした精神が示されているのを見るし、人間の力を超えた偉大な存在を確信するようになる。科学の探究を推し進めていくと特殊な、ある種の宗教心に辿り着く。それは素朴な人々が抱く信心とは全く違うものなんだ。

A・アインシュタイン

アメリカの調査だったと記憶しているが、科学者を対象として神の存在に関するアンケートが実施された。それによると神、或いはこの宇宙の超越者の存在を肯定する人と否定する人の割合はおよそ半分半分だった。

神は非物質的であり、その存在を直接科学で捉えることは恐らく、今後も不可能であろう。しかし上述した遺伝子情報のように科学や学問の進歩発展により我々人類が『神の痕跡』を発見する事はこれからもあるだろう。

その意味で神の目的論的証明は今後も有効であると考えられる。

さて、ここまで歴史的に知られる神の存在証明を四つ紹介してきた訳だが、上述したように第一から第三の証明は理屈に難があるし、第四の目的論的証明も一定の説得力はあるものの、神の存在を直接的に証明するものではない。ドイツの哲学者で精神科医のヤスパースは「カント以来、思索による神の存在証明が不可能であるのは確実である」と述べている。

実際、ヤスパースの言葉通り人類史の中で多くの人が神の存在証明に挑みながら上述した四つの証明の範囲を超えて神を語れた者はいない。

しかし私はこの『神に至る三つの道』の始めの方で、この記事は宗教的に最も深淵で哲学的に最も革新的であると述べた。

読者の中には大風呂敷を広げたように思った方も居られるだろうが、私がそのように言えたのは以下に記す実存論的証明においてヤスパースの言う『確実に不可能』なことを『可能』にしたからである。

神の実存論的証明

神の実存論的証明とは事物の本質から神の存在を証明する事である。

これはサルトルの実存論を逆に応用した理論である。

思い出して貰いたい。私は高校生時代、キリスト教徒の同級生をやり込めるために、こんな事を言った。

「例えばこの箸、箸は食べ物を口に運ぶためのものだ。そしてこのお弁当箱は食べ物を入れるためだし、机は何か物を置くため、今僕たちが座ってるこの粗末なパイプ椅子は人間が座るために在る。つまり人間が作った物には全て、その物の本質が備わっているんだ。しかし人間はどうだろう。もし君が言うように神が人間を作ったのなら、全ての人間には何か共通の本質が備わっている筈だ。果たしてそんなものが在るだろうか?いや、ない。ありっこない。だって人が何か共通の目的があって生まれて来たのなら、その本質に従ってみんな同じように生きていく筈だ。しかし現実はそうじゃない。人は人それぞれ違うだろ。人はみんなそれぞれ自分の人生の中で自身の本質を選びとって生きていくんだ。つまり実存は本質に先立つんだよ。要するに神様なんかいないってこと」

皮肉な話だが、この神を否定する為に展開した論理が逆に神を見出す強力な論拠となるである。

つまり憂鬱症で神経質な高校生時分の私が、一つ一つ箸やお弁当箱や机やパイプ椅子を指してその存在理由と本質を説明したように、もし神がいたとして、それがこの宇宙を設計し、始め、運行し、終わらせるとしたら、この世界の森羅万象は神から何らかの本質を与えられており、宇宙の爆発的な生成も、銀河の集まりや星々の配置、月の自転や地球の公転周期も、海と陸地の比率も、生命の発生と進化も、人類の誕生と淘汰も、文化の発展と経済と戦争も、全ては神の何らかの意味によってなされた事となる。

とすればキリスト教徒が聖書を読むように、イスラム教徒がコーランを読むように、仏教徒が経典を読むように、この世界を聖典として注意深く読み解き、その本質や意味を理解したのなら、人はそこに神を見出すのである。

「宇宙の本質や意味を理解するなど、そんな途方もない事は人間の知性に可能だとは思えない。少なくとも私の目にこの世界はただ無意味に存在しているように見える」

確かに太陽の光を幾千万と反射する新緑の瞬きや、群青の空に立ち上る雲の白さや、朝露に濡れる破れた蝶の羽や、蟻のたかる鈴虫に本質を見れるのは芸術家の天分であり、木から落ちるリンゴと等しい力学で天涯の彼方をめぐる星々の運動も計算できる物理法則の普遍性と、生物の精緻な構造と絶妙な化学的調和と、小さな粒でありまた波であると言う量子の不思議さに畏敬の念を抱くのは真摯な科学者の本分である。しかし我々に芸術家のような感性や科学者のような知的直観力はなくとも我々自身の、つまり人間の本質については誰でも知ることができる。

「ちょっと待て、人間に共通の本質などない。実存は本質に先立つと言っていたではないか」

それはまだ私が学生の頃、人間が何たるかを自身の人生から了解する前の事である。サルトルの「実存は本質に先立つ」との主張は正しくない。我々がこの世界で選択するのは自らの本質ではなく生き方だ。そしてその生き方は大抵、本質からの逃避である。

はっきり言おう。人間の本質とは孤独と虚無である。

私はこの記事の始めにある若い女性YOUTUBERのことを話した。彼女は強い孤独感を訴えていたが、動画を見て知る限りに於いて彼女は決して社会的に孤独ではなかった。両親に愛され、姉弟の仲は良く、親友と仕事仲間にも恵まれ、ネット上には彼女の活動を応援する何十万人のフォロワーがいた。彼女は全然ひとりぼっちではなかったのである。けれど「寂しくてたまらない」と言って死んでしまった。

孤独でない彼女が味わった死ぬほどの孤独感とは何だったのか。

彼女は過去に精神病院に入院していた事があった。その事を以て自殺した彼女を正常な精神状態ではなかったのだと見る人もいるだろう。しかし私は彼女の経験した孤独感は妄想でも強迫観念でもないと思う。

彼女はそれについて具体的に語っていないし、語る言葉も持っていなかったかも知れないが、私に言わせればこう言う事であろうと思う。

「誰もわたしの事を分かってくれない」

人も猿も基本的に社会性のある生き物である。しかしその本質が自然である猿と、本質が孤独である人とは存在のあり方が根本的に違う。

人は誰かを理解しようとするし。他人からも理解されたいと願う生き物である。しかしそれは個として存在する我々には根本的に叶わない。

確かに自殺したYOUTUBERの彼女は社会的には孤独でなかった。それどころか多くの人に愛され、応援される存在だった。しかしそんな彼女の気持ちを深く知り、その心に寄り添えた人物が一人でも居ただろうか。居たならば彼女は寂しさに耐えかねて死ぬような事はなかったのではないか。

孤独である事の寂しさが死ぬほどの苦痛であるのは当然である。しかしそのように感じる人は少ない。多くの人は親、子、友人、知人、妻、夫、同僚、上司、部下といった日々の関係性の中に生きて、本質的な孤独に目が向かないか、そうした社会的な関係性の中に目を向けて敢えて本質を見ようとしていないのだ。

ただ社会的な自分と本来の自分との乖離が激しいとき、人は誰からも理解されない自己に悩み、孤独に苦しむのである。

それでもまだ自己をこの世に留めておく何かしらの理由があるならば、人は孤独に耐えて生きて行ける。しかし永遠の孤独に釣り合うような、人生の意味や価値とは何だろう。飽食、美貌、才能、賞賛、富、名声、地位、いずれも人の欲する所である。しかし全ては過ぎ去り死と共に無に帰す。ならばなぜ生きるのか。

人が永遠の孤独の中で誰からも知られず、愛されず、寂しさと、虚しさと、苦しさだけを抱えて生きるくらいなら、いっそこちらから虚無の闇に飛び込んで消えてしまおう、と思うのは至極当然の事ではないか。少なくとも私にはそのような考えを精神の異常であるとは思わない。

しかし人はいつからとも分からぬ昔からこの世の全てを知り、かつ全ての人の心の内までも知る存在、つまり『神』について語っている。

映画『エクソシスト3』にこんな一場面がある。

教会のお手伝いをしている少年が神父にこう言うのだ。

「神父様はボクのことを愛していないのですか」

これに対して神父はそっけなく、しかし厳かに答える。

「誰もお前を愛することはできない。ただ神だけがお前を愛している」

神が何たるかの洞察は本記事の目的ではないので詳しくは語らないが、一神教において一般的に理解されている神の性質をこの映画の一場面は端的によく表している。

神は人を愛さざるを得ない。

これは宗教的な考えや価値観からでなく哲学的真理である。なぜなら人間の本質である孤独と虚無は、この世の創造主、超越者、絶対的単一者であるところの『神』の本質と同じだからだ。

その意味で神が自分に似せて人を作ったとの旧約聖書の記述は正しい。

孤独と虚無を本質とする人は、その本質に於いてこの宇宙の絶対的理解者であり、無意味とも思える人生に意味を与える存在であるところの『神』を志向する。

本質的に『神』を志向する存在がこの宇宙に在ること、つまり他ならぬ我々『人』がこの宇宙に在ると言う事実が、神が存在する事の証明となる。これが私の提唱する神の実存論的証明である。

神に至る道を歩むこと

さて、ここまで神に至る道として『感覚による道』と『信仰による道』と『知性による道』を紹介してきたが、既に賢明な読者ならお気づきのように、どの道を歩むにもいい面と悪い面が有る。

『感覚による道』は奇跡体験や神秘体験を通して直接神霊を感じる事ができるため、当人にとってはそれが決定的な宗教経験となるが、本人が感覚に留まるならそこから何の叡智も汲み取る事はできないし、また経験そのものが悪霊による騙しであった場合は道を誤る危険がある。

『信仰による道』は既に1000年、2000年と多くの人々が歩いて踏み固められた平々坦々の道であり、歩きやすいが感覚の実感は乏しく、論理的な裏付けも出来なかったりするので、盲信に陥りやすい。

『知性による道』はその人の知性と理性の及ぶ範囲にはもっとも安全な道ではあるが、合理的に説明がつかない事象に対しては無力で、また何の実感も伴わない論理的な解決を得たとしても実際の救いにはならなかったりする。

「では、一体どの道を歩めばいいのか」

と問うのであれば、結局のところ私は読者に、上記の三つを一つの道として歩む事を勧める。

どの道に於いても神を見出す可能性がある事は、それぞれ幾つも実例を挙げて説明した通りである。しかし信仰のない感覚は無意味であり、知性のない信仰は盲信に過ぎず、感覚と無縁な知性は冷たい。故に私は読者に知性と信仰と感覚とで神を見出すことを望む。

「しかし神を見出すと言っても、一体何をどうしたら良いものやら。自分には雲を掴むような話に思える。正直ここまでの話だって、あまりに壮大で何だか特別優れた人格や知能を持った人に向けた話のようだ」

もし、このように思う人がいるとしたら私は、そんな人の為に一つのお話を紹介したい。

チューラパンタカ

むかし、お釈迦様の弟子にチューラパンタカという人物がいた。彼の兄は非常に聡明で一緒に出家してお釈迦様の下で修行していたのであるが、チューラパンタカは自分の名前すら覚えられないほど物覚えが悪かった。

それでいつも何かと仲間たちに迷惑を掛けていて、とうとう兄に見放されてしまった。

「弟よ、お前は流石に頭が悪すぎる。お釈迦様から有難い言葉を頂戴しても直ぐに忘れるし、仲間から何か用事を頼まれたって三歩も歩けば覚えていない。鳥頭とはお前のことだよ。そんなんじゃあ、ここにいたって何にもならない。第一、俺はお前の兄として恥ずかしいよ。だからもうお前は家に帰りなさい。家に帰ってお父さんとお母さんに養って貰いなさい」

こう言われてチューラパンタカは何も言い返せなかった。兄の言う事は一から十までその通りだったからだ。

これまでもずっとチューラパンタカから見て、兄は賢く常に正しい存在だった。チューラパンタカは幼少から、そんな兄に深い敬愛の念を持っていて、兄の後ろについて歩いていればそれだけで安心だった。

出家と言う大それた事も、ただ兄がそうすると言うので離れ離れになりたくない一心でしたに過ぎなかった。よりよく生きる為だとか人々を迷いから救う為だとか、そんな立派な考えは微塵もなかった。

そんなだから実際に修行生活をしてみて自分がいかに場違いな存在かは日々感じていたし、何よりも自分が馬鹿なことで尊敬する兄まで仲間達に笑われるのは堪え難かった。

「わかりました」

チューラパンタカは下を向き、震えながら絞り出すような細い声でそう言うと、逃げるように兄の前から立ち去った。

泣くな、泣くな、泣くな、そう自分の心で言いながら行ったが、門を出たところで堪えきれず、わーと泣き出した。そして小さな子供がいじめっ子に散々叩かれたみたいに恥も外聞もなくわんわんと泣きながら、町へ行く緩やかな下り坂をとぼとぼと下って行ったのである。

「何をそんなに泣いている」

ハッとして目を上げると、そこにお釈迦様が托鉢のお椀を左手に持って立っておられた。

「お釈迦様・・・」

驚きはしたが不思議な事に、チューラパンタカは自身のみっともない姿をお釈迦様に見られて恥ずかしいと言う気持ちにはならなかった。

むしろお釈迦様の姿を認めた瞬間、吹雪に凍えた旅人がやっとの思いで暖炉の前にたどり着いたような、そんな温かみを感じた。

チューラパンタカは目から涙を、鼻からは鼻水を滝のように流しながら事情を説明した。その間お釈迦様は黙って話を聞いておられた。そしてその黒く澄んだ瞳の端には西に傾いた秋の日が赤く、小さくさしていた。

「お釈迦様、そう言うわけで、私はこれから家に帰り、父と母に養ってもらおうと思うのです」

お釈迦様はチューラパンタカの話を最後まで聞くと軽く頷き、言った。

「そうであったか。しかしチューラパンタカよ、お前は家に帰って父と母に養ってもらうと言うが、その父と母も、いつ迄もお前を養ってはおられないだろう。今は元気でもやがて老い、病気になり、お前より先に死んでしまうのではないか」

お釈迦様の言う通りだった。チューラパンタカは俯いて言った。

「お釈迦様、それでも兄に捨てられたいま、愚かな私は父母に頼って生きて行くしかないのです」

お釈迦様は首を振って言った。

「チューラパンタカよ、私はいつも人を頼るな、法を頼れと言っているではないか。人はみな一人で生まれ、一人で死んで行くのだから」

そう言えばそんな事も言っていたかなあ、とチューラパンタカは思った。

「お釈迦様、法とは何でしょう。お釈迦様がみんなの前でそれについてお話をしているようでしたが、私には難しくてまるで分かりませんでした。尤も分かったところで愚か者の私は、きっと直ぐに忘れてしまうでしょうが」

この言葉を聞くとお釈迦様は小さなため息を吐いた。

「チューラパンタカよ、お前は大きな勘違いをしている。愚か者は自分のことを愚かだと言わないものだ」

何を言っているのだろう。チューラパンタカは顔を上げてお釈迦様を見た。お釈迦様はかすかに笑っておられるようだった。その様子を見て何だかチューラパンタカも嬉しいような気持ちになった。

そこへお釈迦様は出し抜けにこんなことを言った。

「ところでお前は何が得意なんだ?」

「得意なことなど、私には何もございません」

「では、何をするのが好きなんだ?」

チューラパンタカは少し考えて、言った。

「好きという事もありませんが、掃除をしている時は心持ちが楽です、私に出来る事と言えば、掃除くらいなものですから」

「よろしい」

お釈迦様はチューラパンタカの手を取って言った。

「ではこちらに来なさい」

チューラパンタカはまるで母親に手をつなぐ子供のように、お釈迦様に手を引かれ、来た道を戻った。

お釈迦様はチューラパンタカを行場に連れて帰ると、物置小屋からホウキを取り出して来た。

「チューラパンタカよ、今日からお前はこのように言いながら、掃除をするのだ」

お釈迦様はホウキで地面をゆっくり一掃きしながら言った。

「塵を払わん」

そしてもう一掃きしながら言った。

「垢を除かん」

お釈迦様は三度「塵を払わん。垢を除かん」と言い、同じように地面を掃いた。その様子をチューラパンタカはポカンとして見ていた。

「どうだ、分かるかな。チューラパンタカよ」

チューラパンタカは我に帰って言った。

「分かりません。お釈迦様、私はあなたに手を引かれて坂道を登っている間ずっと、唯一生きて行く上で頼りとなる法とは何か、を考えておりました。そしててっきり、その法とは何かを教えて下さるものと思っておりました。しかしお釈迦様はいま、法とは何かを語らず、掃除の仕方を私に見せておられます。やはり私は法が何かも分からぬ馬鹿なので、掃除でもして人の情けに縋って生きて行くしかないと言う事なのでしょうか」

「そうではない」

お釈迦様は即座にチューラパンタカの言葉を否定すると、手に持ったホウキをチューラパンタカの胸の前に差し出して言った。

「これがお前の法なのだ。さあ、いま教えた通りにやってみるのだ」

チューラパンタカは何が何やらわけが分からなかったが、お釈迦様が黒く澄んだ瞳で真っ直ぐ見詰めるので、仕方なくホウキを受け取り、黙って自分の足元の地面を二度、三度、掃いた。

「これで、よろしいでしょうか」

「全然ダメ。ちゃんと言わなくっちゃ」

「言うって、何をです?」

「あら、もう忘れてしまったか。ではもう一度手本を見せる。それを貸しなさい」

お釈迦様は再びホウキを手に取り先ほどと同じことをされた。

「塵を払わん。垢を除かん。どうだ覚えれたかな」

「ええ、まあ、それくらいのことは」

「では、やってごらんなさい」

チューラパンタカはお釈迦様からホウキを受け取ると、忘れないうちにと急いで地面を掃いた。

「塵を・・・垢を・・・」

「もっとはっきり、一掃きごとにしっかり言うのだ。塵を払わん。垢を除かんと」

「ちり・・を・・の・ぞ・・・垢を・・は・・」

「さあもう一度、塵を払わん。垢を除かん」

チューラパンタカはもう法がどうのと言う事は忘れて、お釈迦様の塵を払わん、垢を除かんと言う言葉を覚えるのに必死になった。

そんな二人のやり取りを、他の弟子たちは不思議そうに遠くから眺めていたのであるが、チューラパンタカがどうにかお釈迦様の言葉を覚えたのは夜中で、それも翌朝にはすっかり忘れてしまった。

しかしその後もお釈迦様はチューラパンタカが忘れる度に言葉を教えたので、いつしか「塵を払わん。垢を除かん」と言いながらホウキを掃く事が身に付いた。

結局その事がどうして自分にとっての法なのか、チューラパンタカには分からなかったが、他にできる事もないので「塵を払わん。垢を除かん」と言いながら、一人、ホウキを掃き続けた。

それはお釈迦様の入滅後も続いた。

お釈迦様がいなくなると、それまで鳩のように大人しく教えを聞いていた弟子たちが、それぞれが一斉に自分の考えを主張し始め、それについての難しい議論やら、立場の違いによる争いが頻発した。

無論、頭の良くないチューラパンタカはそんな中で物の数でなく、ただ黙ってばかりで、居ても居ないようなものだったが、ついこの間まで仲良くしていた仲間たちが醜く言い合っているのは見ていて忍びなかった。

チューラパンタカは行場を捨て、町に出た。

既に父母はなく、家も意地悪な親類のものになっていて頼るべき者など誰もいなかったが、取り敢えず他にする事も出来ることもなかったので、いつものように「塵を払わん。垢を除かん」と言いながら、日々、町の道と言う道を掃いて回った。

町は行場よりずっと汚く、人々は卑しかった。

はじめ、町の人はチューラパンタカのする事を怪しみ、白い目で見ていたが、知らない顔ではないし、修行僧をぞんざいに扱う訳にもいかないので、取り敢えずチューラパンタカには町外れの荒屋と、日々の僅かな糧は与えられた。

一方、他の弟子たちはは各地に散ってそれぞれが思うお釈迦様の教えを熱心に説いて回った。

そうしてお釈迦様の名声が高くなって行くと、その『お弟子さん』と言う事で、人々のチューラパンタカを見る目も違ってきた。

ただいつものように町の道をホウキで掃いて回っているだけでも、それが何だか凄い修行のように思われ、矢鱈と人々から有り難がられるようなになり、挙げ句の果てには揉め事の仲裁や、悩み事の相談まで頼まれるようになった。

無論、チューラパンタカに人々の問題を解決する知恵などない。

どこかへ無理やり引っ張り出されても、気の利いた言葉など言える筈もないのだが、苦し紛れにモゴモゴと言った一言、二言を、人々の方で良いように、勝手に解釈して問題を解決してしまい。それがチューラパンタカの手柄のように言われ、実際は何もしていないのだが、彼の評判は上がる一方なのだった。

チューラパンタカは人々の自分に対する態度の変わりように戸惑いながらこう思った。

「まったく、俺はこれまで自分を馬鹿だ馬鹿だと思ってきて、実際そうなのだが、そんな自分に縋るこの人達は一体どれだけ愚かなのだろう」

しかし人々からの賛辞を受けてチューラパンタカも悪い気はしない。

「あの町には何でも知っている凄いお坊さんがいる」

「チューラパンタカはあの、お釈迦様の一番弟子だ」

「あの方はお釈迦様の弟子の中で一番賢いらしい」

こんなことを言われているうちに、チューラパンタカはこう思うようになった。

「お釈迦様が仰った法と言うものがオレにもようやく分かったぞ。ホウキで掃くように、オレはこの卑しく愚かな人々の尻拭いをしてやらねばならぬのだな」

そんなある日、いつものように町の道を掃いて回っていると、ある家の前に普段置いてある大きな水瓶がなくなっていて、そこにはずっと隠れていたであろうゴミだまりがあった。

「おやおや、見えないところには垢が溜まるものだな」

チューラパンタカは手に持ったホウキでいつものように一掃きした。

「塵を払わん」

そしてまた一掃きした。

「垢を除かん」

この時、チューラパンタカ忽然と悟った。

「塵を払い、垢を除くべきは見えざる我が心の内であったか」

チューラパンタカは長年使い古し、手垢で黒くなったホウキの柄を胸に抱きしめ、その場でおいおいと男泣きに泣き崩れた。

私はこのチューラパンタカのお話が好きだ。ここから二つの教訓が得られる。一つは悟りは人それぞれであること、もう一つはその悟りに至る道も人それぞれであること。

真理は一つでも真実は人の数だけあると言う話は『信仰による道』で既にした。その意味で私は私が見出した神について、あるいはそこから体得した幾つかの真実について多く語ることが出来る。しかし私がこの記事を敢えて『神とは何か』ではなく『神に至る道』としたのは、私自身がこの果てしない道を行く旅人の一人だからである。

『神はまた人の心に永遠を思う想いを授け給へり、されど人は神のなし給うわざを始めより終わりまで知ることは得ざるなり』伝導の書3章11節

宇宙の神秘は人間の知性を遥かに超えたところにあり、その幾つかは理解することが出来ても、全ては到底知る事が出来きない。

しかし私がこの記事で示した『神に至る道』を真摯に歩むのなら、誰もが神を見出し、神と共に人生を歩む事ができる。そして人は、人それぞれその歩みに応じた真実を悟ることになるのである。

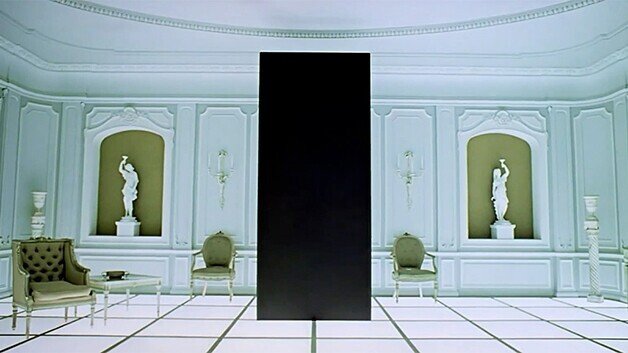

2022年宇宙の旅

太古の昔、全ての猿がまだただの猿であって、BGMもなく、観察者が生存競争と本能だけの営みばかり見ていて飽き飽きするころ、赤茶けた荒涼たるアフリカの大地に突如として黒い石板が現れる。長辺が4、5メートル程もあるこの物体の表面はあくまで滑らかで傷一つもないが、どう言う訳か赤道直下の苛烈な太陽光を受けて一切反射せず、飽くまで漆黒である。

これを見つけた猿の一群は最初こそ警戒して遠巻きに見ていたものの、比較的高い知能からくる好奇心により徐々に距離を詰める。そして群れの中でも勇気のある一頭が遂に石板に触れた瞬間、荘厳なオーケストラが鳴り響く。シュトラウス交響詩『ツァラトゥストラはかく語りき』

『2001年宇宙の旅』の始まりはそんなだったと記憶している。

この映画を見た時、私は「やられた!」と思った。この映画のテーマである人類の進化は私のライフワークだったからだ。それを自分が生まれるずっと前にこれほど見事に表現した作品が既にあった事に焦りを感じた。自分は生まれてくるのが遅過ぎたのではないか、とも思った。

しかし2001年、人類の意識は宇宙へ旅立たず、相も変わらず地上の戦争へと向かった。そのころ精神を病んだ果てにほとんど廃人のようになっていた私は、ただガラス玉のような目でそんな世界を見ていた。シュトラウスの交響詩は鳴らない。ジョン・レノンの『イマジン』はもう聴き飽きた。

私が無神論者から有神論者に変わったのはちょうどその頃だった。澄み切って細波ひとつない湖面が青い空と白い雲をそのまま映すように。世界を悟性で認識する意識が無に等しくなった事で世界の実相が直接心に映るようだった。

今となっては随分と昔の事だが、美術館の前の南向きのベンチにずっと座っていた日を思い出す。季節は確か梅雨の前の新緑の頃だったと思う。それほど風は強く無かったけれど、それでも木々の葉は軽やかに揺れて、よせては返す潮騒のような音を立てていた。私はベンチに座りながら心は大気に溶けて、風が柔らかな新緑の葉ひとつひとつを撫でて過ぎる感触を我が事のように感じていたのである。また鬱蒼と茂る木々の影で初夏の日差しを幾千万と反射する新緑の瞬きは、私のかすかに残った意識を星々の燦く広大無辺の宇宙の彼方へと誘った。

ビックバン理論によると、この宇宙は現在から約138億年前、何もないある一点から爆発的に始まり生成されたらしい。ではその最初の一点はどこか。それは宇宙の膨張する速度をあらゆる方角で観測し、逆算すれば大体分かるはずだ。

で、1929年ハッブルは当時世界一の大きさを誇る反射望遠鏡を用いて星々を観測したのであるが、その結果は意外なものだった。地球からどの方角の銀河も距離に比例した同じ速さで遠ざかっていたのである。

と言うことは宇宙の中心、つまりビックバンの始まりはこの地球だった。と思うのは早計である。観測結果は我々の住むこの宇宙空間が球状である事を示している。

「空間が球状?どう言うこと?」

と大概の方は思われるだろう。確かに想像は難しいが、敢えてイメージするなら丸い風船を思い浮かべてもらいたい。

丸い風船は空気を入れると膨らみ、空気を抜くと縮む。実際の風船では空気の出し入れをする口の部分があるが、今回は完全な球体を思い浮かべて貰いたい。

さて、この完全な球体の風船に対し、あなたにはその中心を探して赤いマジックペンで印を付けて貰いたい。

さあ、どこに印を付けるだろう。

答えは、どこでも良いのである。と言うか、完全な球体においては表面のどの点も中心となり得るのだ。

風船の一点に赤い印を付けたなら、今度は黒いマジックペンでどこでもいいので風船の表面にいくつもの印を付けて欲しい。

できたなら一度、この風船の空気を抜き、ぎゅーっと縮める。小指の先程の大きさまで縮めたなら、先程つけた赤い印も黒い印もほぼ一点に集まっているだろう。それを確認したら、今度は逆にこの風船を膨らませて行くのだが、その過程で赤い印を中心に黒い印がどのように離れて行くかを観察する。

風船が膨らんで行くにつれ赤い印から黒い印は遠ざかっていくが、その割合は赤い印から遠い点ほどより離れているのが確認できる。

このようにハッブルは観測から、銀河同士の距離に比例してそれぞれが離れてゆく速度が速いことから宇宙が膨張している事を証明した。

要するに空間的な意味で、これを読んでいるあなたは宇宙の中心にいて、これを書いている私も同時に宇宙の中心にいるのである。

あなたはこれまで、この世の中の相対的な人間関係の中で自己を生成してきた。親に対して子であり。教師に対しては生徒であり。上司に対して部下であり、後輩に対しては先輩であり、あらゆる関係性に於いてあなたはあらゆる自己を演じなければならなかった。それは社会における個人として当然必要なことであるが、時としてあなたは他者の眼差しに本来の自分を見失なわなかったか。

しかし『神に至る道』を歩む事であなたが神を見出すなら、神もあなたを見出すのである。

絶対的な神の眼差しは、相対性の中で出来たあなたと言う存在を根本的に変える。それは二重スリット実験で観測された量子が波から粒へとその性質を収束させるように確実な事で在る。

『たとえ彼らが忘れるとも我は汝を忘れじ、我、汝を掌に刻めり』イザヤ書49勝15節

人は社会における相対的な人間関係でなく、この神との絶対的な愛の関係性において、はじめて真の自己を知る。そして真の自己を知ったあなたは、この宇宙の中心で真の自由と真の尊厳を持って、その権限を行使する。

これが私の示す『神に至る道』である。

あなたにこの道を歩む勇気があるだろうか。まだその時でないなら、待つも良し、引き返して一切を忘れるも良し。

しかしもし勇気を出して一歩を踏み出すなら、たとえその一歩がどんなに小さく弱々しいものでも、その足音は全宇宙に響き渡るのである。シュトラウスの交響詩『ツァラトゥストラはかく語りき』と共に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?