いびつな愛のカタチ #9

次の日、いつものように大学へ向かい、外国語の授業を受けていた。僕が通っていた音楽大学は高いビルの校舎で、僕がこの時授業を受けていた教室は13階にあった。

まだ昼より前の時間帯だった。 突然、事務職員が、授業中の僕の教室へとかけこんできて「ちょっといい・・・?」と、小声と手招きで、僕を教室の外へと呼んだ。

この職員の方は、当時よく僕の話を聞いてくれていた大学内のキャリア支援センターに勤めていた方だ。僕の事情を全て把握していて、完全な味方となってくれた内の1人だ。

「急にどうしたんですか?」と僕は聞いた。

すると、「あなたのお母さんと妹さんが、今この建物に来てて、1階のロビーで大騒ぎして暴れてるのよ。誰がどう見ても危険だから、早く荷物をまとめて逃げて。もう今日は授業を受けないでいいから、講師専用の裏口のゲートを通ってすぐに帰りなさい!!」

職員の強張った顔を見て冗談でないことは悟った。さらに続けて、1階ロビーの受付カウンターの机を全力で叩きながら、 「あいつを出せぇ!!!!!」

と叫び続けているという。挙げ句の果てには、

「アイツはいつからか帰りが遅くなった。それはスカウトマンなど、危険が伴う夜の仕事をし始めたからだ。そしてそれは、アイツと同級生のI君とO君が吹き込んでやらせたんだぁ!!!!!そいつらもまとめてここに連れてこい!!!!」

などと、妄想にまみれた虚言を、雄叫びをあげて叫んでいた。

それだけではなかった。付近を通る他の学生達を片っ端から捕まえて 「あいつは今どこだ!」 と、聞いて回っているとのこと。

恐怖を感じる余裕もなく、僕は急いで動いた。授業中の教室から連れ出されたあと、僕の味方の 友人や職員の方々と連絡を取り合い、1階で母の暴れ具合を偵察し、どこへ向かおうとする素振りがあるのかなど、僕に逐一報告してきてくれた。

さらに、母はSNS上で、

「私の息子が、何の連絡もなく、何の証拠も情報も残さず、突然行方不明になりました。どなた か、居場所を知っていたり手がかりがあれば、私に教えてください・・・(泣)。本当に愛して る・・・。」

などと、お得意の180度違う多重人格丸出しの、心にも思っていないワードをSNSで拡散しまくり、また僕のアカウントフォロワーの 方々に対して、片っ端からDMで送りまくっていた。

事前に、どのような理由で、どこに行くのかを直接伝えて、手紙も残してきた。その上で母の家を出た。しかし、あたかもそんなことは一切無かったかのように、言ってみれば僕のことを“親を悲しませる最低なクソバカ息子”と周囲に思い込ませて自分を悲劇のヒロインとし、自分の味方を増やそうと、妄想まみれの嘘の情報を、母はSNSで拡散しまくったのだ。

僕が母の家を出た後の、母の発作。そこに関して、父達・僕・警察・弁護士など、“こちら側”の人間全員の予想が、寸分の狂いもなく的中した。

何も知らない他の学生達が、SNS上で母に対し、

「あ、息子さんいま〇〇階の廊下で見かけましたよー?」

などと、事もあろうことか、僕の居場所をリアルタイムで母にリプライやDM で教えてしまっていた。

幸い、この大学は、2階以上に上がるための道は1つのみで、そこに入るには、 学生も含めた大学関係者のみが携行できる電子カードを使って、セキュリティゲートを通らなければならなかった。母はそこで守衛に止められていた。

だが、あの母のことだ、いつどんな手段で強行突破してくるか予測できない。そのうち無理やりにでも侵入してくる可能性は十分にあった。一階のセキュリティゲートで守衛に止められている今のうちにと思い、僕はSNSで母にメッセージを送った人達がいた食堂に一旦向かい、事の経緯を何とか必死に要約して説明した。彼らは事情を分かってくれて、その場で僕の母のSNSアカウ ントをブロックや通報をしてくれた。

そして中には、

「実は、私の友達にもそういう親を抱えている人がいて、とんでもない目に遭ってきたのを知って る。だから、君には本当に危険で申し訳ないことをした、本当にごめん。」

と謝罪してきた人もいた。そのような知り合いがいる人だとは、この時まで知らなかったので、是非 じっくり話をしたかったのだが、この時はもちろんそんな余裕はなかった。

こうして、校舎内にいた学生の中で、特に母にコンタクトを取ろうとした人、もしくはすでに軽く取って しまった人をつかまえて、事情を説明しながら走り回った。そして、味方の事務員さんや友人達で即席で構成された母親偵察隊から連絡が来て、

「いまお母さんが、“ちょっと昼ごはん食べて休憩してくるんで、戻ってくるまでにあいつを出しと け!!!”って捨て台詞吐いてどっかに消えたから、今のうちに校舎から出て帰りなさい!!」

と、隣にいた僕のボディーガードの職員から指示を受けた。

慎重に、かつ迅速に、僕は事務員と共に1階へと降り、講師や教授陣専用の裏門の電子ロックを 解除してもらい、急いで帰った。事前に、母は車で来ているとの情報を得ていたので、そのまますぐに駅にまっすぐ向かい、電車で父の家へと、どうにか帰路についた。

後日聞いた話だが、この日、母と妹は、夜22時まで大学に居座っていたそうだ。

その後、母は再びSNS上で、僕が親不孝のクソ息子で、自分が悲劇のヒロインという構図に見え る、妄想で虚言まみれの記事を、とてつもなく拡散しまくった。

“何の連絡もなく、何の痕跡も残さず、突然音信不通になって行方不明になった。とても悲しい、どこかで生きていてほしい、それだけをあたしは願ってる、愛してる。どなたか、何か情報があった ら教えてください( ́;ω;`)”

その投稿の翌日、父の家の自分の部屋で目を覚ました僕は、スマホを手に取り、驚愕した。僕のSNSアカウントに、とてつもない数のメッセージが届いていた。相手は、僕が見たことも聞いたこと もないプロの音楽家や、行ったことがない音大の関係者、母校でも何でもない学校の教師、その他社会人達など、そういった、まったくもって面識のない数多もの大人たちであった。

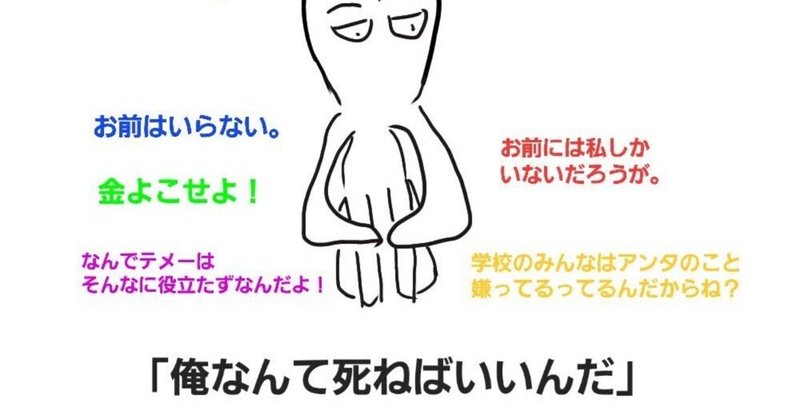

彼らが僕に送ってきたメッセージの内容は、

「なに、お母さんを悲しませてんだ!!いい加減にしろ、このバカ息子が!!」

というもので溢れかえっていた。

僕の母は、金は全く稼げてなかったが、不自然なほど異常に面識が広かった。音楽業界、一般企業の重役、弁護士、投資家、芸能事務所関係、学校関係、音大関係・・・。今回、母の投稿の大量拡散及び僕に対する誹謗中傷の数えきれないメッセージの送信を行ったのは、これら母の知人達だった。ざっと100人は超えていたと思う。

この見知らぬ数多もの大人達から僕への誹謗中傷は数日間続いた。朝、目が覚めると、SNS 上の通知が“99++”のような表記になるほど溜まっていて、寝起きと同時にまず、その誹謗中傷に目を通すといった日が連日続いた。

父の実家に完全に移り住んだ最初の頃は、こんな感じで、母とのトラブルが僕の後ろ髪をしつこく引っ張っていたが、徐々にそれらもなくなり、こうして新しい僕の人生は、清々しい幕開けとはならなかったが、ある意味僕らしい新たな人生が始まった。

新しい生活は、何もかもが異次元の別世界のようで、特に何も起こらない普段の日常が、その時の僕には、この世の楽園のように感じた。無条件に日々責められることも無く、十分に睡眠が取れ、自分で稼いだお金が、他人のタバコ代などに持っていかれることもなく、自分でやらずとも祖母が作った、美味しい手作りのご飯が日々出てきて、洗濯物は気が付いたら終わっていて、毎月なにかしらのライフラインが 止まることもなく、大学が終わったあとに、友人や 先輩方と共に出掛けたりして帰宅が多少遅くなっても、一切怒鳴られない。

こんなごく普通の生活が、あまりにも今までと違い過ぎたために、僕は、 「こんなに贅沢なことをしてたらバチが当たる。」 と感じ初め、沸々と罪悪感が湧いてきた。そのことを家族も含め周囲に相談した。すると、 「いやお前、それが普通の生活だぞ・・・?」

満場一致で同じ意見が皆から返ってきた。

僕にとっては驚愕の事実でしかなかった。自分の周囲がこんな自由な生活をこれまで20年ほど送ってきたなんて、信じられなかった。

そして気が付けば、これまで生きてきた中で1度も思ったことの無い、初めてのとある感覚が湧い ていた。

「早くウチに帰りたいな」

学校が終わった後、友人たちと出掛けた後、アルバイトの後、等々。

「これが、家が安らぎの場として生活している人間の感覚なのか」 と感じた。今まで家が一番居たくない場所だったが、今は家が一番居たい場所に変わっていった。

また、これまで空白だった、父との距離も一気に縮まった。 父からの誘いで、何回か一緒にドライブをしたり、それまでボロボロだった僕の衣服 をすべて買い換えて一新してくれたり、色々と話しながら帰りにどこかで2人で夜ご飯を食べたり、

「あぁ、これが、親子ってやつだったのか・・・。」 と感じながら、僕は日々を楽しんだ。

しかし、起こったのは良いことばかりではなかった。これまで母と過ごしてきた、苦痛にまみれた人生のストレスから解放された大きな反動で、僕は久々に、過食寄りの摂食障害になっていた。

1つ例を出すと、カツ丼、パスタ、カレー、ハンバーガー、サラダ、カップ麺、ポテトチップス、チョコ レートケーキを、一度の食事で一気に全て平らげていた。父の実家に住み始めてから、このような食生活を毎日送るようになった。どれだけお腹が苦しくても、食欲が止まることがなく、どんな時間帯でも食べられずにはいられなかった。

このせいで、悪魔の住む古城から地上の楽園へと移り住んでから、体重が約20キロ程増加していった。心はみるみる健康になっていったが、体はみるみる不健康になっていった。しかし当時の僕は、

「こんなに食べ物があるなんて、夢にも思わなかった、幸せすぎる」 という喜びをひたすら感じ、他になにも考えず食べ続けていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?