ここでは宣伝禁止って言ってるのにスピーカー持ってきた営業マン畦地の話を聞け

出版社に勤めるようになってから、

本を薦めることの難しさが年々増している気がします。

さて、こんにちは、出版社営業〇年目の畦地です。

本に限らず、何かを人に薦めるって難しいですよね。

なんといってもオススメする物の数が膨大だと思いませんか。

私自身、いつの間にやらオススメされることがとっても増えたなぁと辟易しています。

ネットで買い物をすれば、「これを買った人はこれも!」

「あなたへのおすすめ!」の表示が次々ポップして、

InstagramやTwitterは検索履歴や閲覧履歴から

「この人をフォローしてみませんか」の通知が届き、

Google chromeで新しいタブを開けば、

興味のありそうなニュースがずらっと表示される。

毎日、たくさん現れるオススメの嵐。

そんな中で、まだ見ぬ読者に「この本、本当に素晴らしいんです!」

と売り込む営業は、大時化の海で両手をメガホン代わりに叫んでいるのとほとんど変わらないんじゃないだろうかとたまに思うこともあります。

世の中、こんなに「オススメ」で溢れているんだもの。

誰かに届く前に、この声は消えてしまうんじゃないだろうか。

いや、でも、誰にも届かず消えてしまうなんて許されない。

そう思う物語に出会ってしまったので、こうしてnoteで記事を書かせて頂きます。

「おお!なんだ、宣伝か!」と思ったみなさんごめんなさい。

本の良さを広めたいという意味では宣伝です。

ただ、この本に出会わず一生を終えるなんて勿体ない。

少なくとも、私には考えられない。

ラーメン屋のおじさんが

「最高のラーメン出来た!食べてみてくれ!」

と言うように、

文具メーカーのお姉さんが

「書き心地抜群のペンが出来ました!使ってみて!」

と言うように、

農家のお兄さんが

「美味しいトマトが実ったよ!ぜひ食卓に!」

と言うように。

出版社営業の畦地が、

「傑作が誕生しました!読んでみて欲しい!」

と言ったって良いんじゃないか。

渾身の思いでお薦めします。

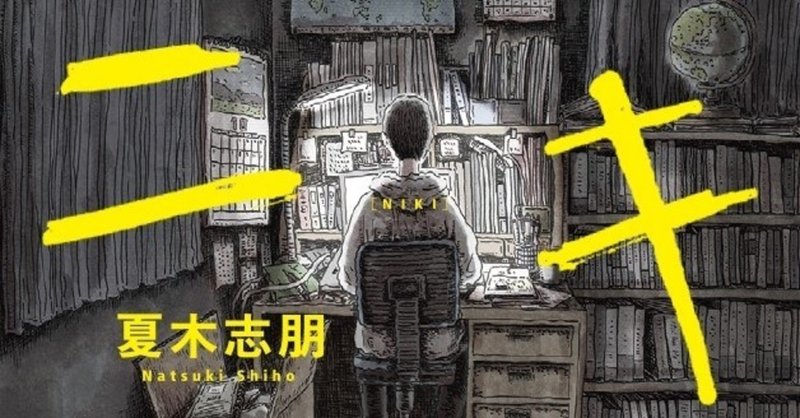

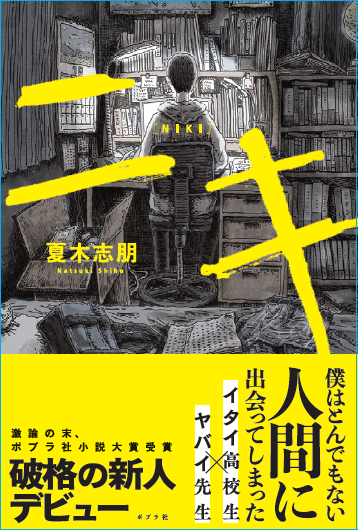

タイトルは『ニキ』。

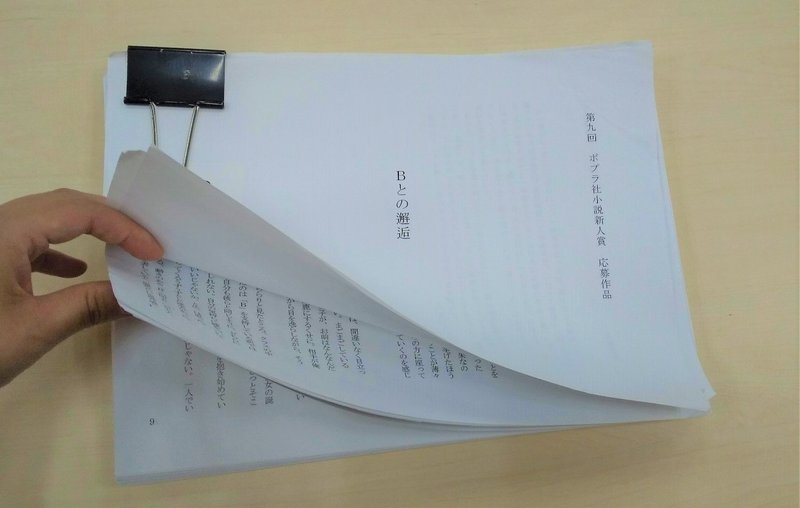

ポプラ社小説大賞受賞作「Bとの邂逅」より改題された傑作です。

※

さて、あらすじから説明する前に、

私の子ども時代に遡ってみても良いでしょうか。

有り体に言って、コミュニケーションの苦手な子どもでした。

でした、と言うと今は得意みたいですね。

今も苦手です。営業だけど。

振り返ってみれば「空気が読めない」子どもでした。

今も読めないけど。

内気というタイプではありませんでした。

むしろはっきり意見を言う方でした。

ただ、なにかズレてる。

小学校高学年の時、「和食と洋食どっちが良いか」という問いに

「中華!」と答えて場の空気がかなり微妙になったことがあります。

微妙になったことには気づくのですが、

言う前にそれに気づくことが出来ない。

しかも、そういうズレた言動が微笑ましい笑いに代わるタイプでもなかった。

自分は真面目に答えているつもりだけど、

なんとなく噛み合わない。

周囲から失笑を買って孤立するけれど、

かといって周りと同じにはなれない。

小学生の頃からあった周囲とのズレは、

そのまましっかり高校まで引き継がれていって、

「なんか私、普通じゃないのかも」

という気持ちに苛まれることしばしば。

置いてけぼりにされたような孤独感に、

学校に行きたくないな、なんて日も。

中学生の頃、クラスメイトと「普通」に話せるようになりたくて、

流行りの曲を一生懸命頭に入れたことがありました。

その知識をネタに、クラスメイトの会話に入れたとき、

存在が認められたみたいで本当に嬉しかった。

ただし、それは、自分はこんな曲好きじゃない、

という喪失感と引き換えでした。

引き換えてでもクラスの輪に入りたかった。

結局、自分の中の強烈な違和感を拭い切れず、

流行りの曲を覚えるという自己改造計画はその後廃れて、

あえなく私はクラスの輪から外れていきました。

そんなことが、いくらでもあった。

いくらでもあって、苦しかった。

でも、十代の私に、その苦しさを言語にすることなんて出来なかった。

すごい悲しい子ども時代みたいに語ってしまいました。

断っておくと、常に暗かったわけではないです。

スクールカーストの頂点でキラキラ光っていたわけでは

無いですよ、というだけです。

幸い、凄惨なイジメに遭ったわけでもなく、

数は多くはないけど友達もいて、

なかなか楽しい学生時代を過ごしたと今では思います。

※

さて、現在に戻ってきます。

アラサーのいい大人になった私は、『ニキ』の応募原稿を読んで、

学生時代に抱いた、あの強烈な違和感を思い出しました。

そろそろあらすじをご紹介しましょう。

Story

高校生・田井中広一はどこにも居場所がなかった。

黙っていても、口を開いても世界から浮き上がる。

いつだって「イタイ」のだ。

そんな広一が「この人なら」と唯一、

興味を持ったのが美術教師の二木良平だった。

人気教師で通っていたが、それは表の顔。

彼が自分以上に「ヤバイ」人間であると確信する広一は、

二木に近づき、脅し、とんでもない取引をもちかける——。

「変態」と馬鹿にされてきた少年の悪戦苦闘をスリリングに描き、

読後に爽やかな感動を呼ぶ、破格の青春小説。

2019年ポプラ社小説新人賞受賞作。

そう。主人公の広一は「イタイ」高校生なのです。

持論を展開し、教室から浮きまくり、

普通になりたいのに自分のままでいたい。

ひねくれてて「イタイ」ヤツ。

え、もしかして、これ、私じゃない?

広一の一挙手一投足に、私は完全に学生時代の自分を重ねました。

それは、鏡を見ているよう、などという言葉で表せられる代物ではなく、

自分の情けないところと恥ずかしいところと

悪行を全てさらけ出された上で、

その開いた古傷にぐりぐりと塩を塗りこめられているような、

なんとも言えない体験でした。

痛いのか、悲しいのか、辛いのか、

それとも同情しているのか、

全く整理のつかない感情のまま号泣しました。

こんなにかき回されて、自分の気持ちが分からなくなった物語は初めてです。

あらすじ通り、本当にスリリングな作品です。

エンターテイメントとしても傑作だと思います。

ただ、私の、あくまで一個人として考えるこの作品の魅力はこうです。

夏木志朋という書き手は、

あの時言語化出来なかった言葉を、全部、物語に落とし込んでくれた。

そして、あの時持っていた思いへの答えは、

大人になった今でも探し求めていたものだと気づくのです。

「普通」になりたくてもがいていたあの頃、

なんの言葉にも出来なくて歯痒かったあの気持ちを、

まさか物語を通して追うことになるとは思いませんでした。

この物語を読むことは、あの頃の自分と向き合うということです。

それと同時に、読み終えたとき、

私たちはどうやったって「普通」になんかなれないと改めて気づかされる。

過ぎ去った学生時代だけじゃなくて、

今でも私たちは「普通」になれないつらさに振り回されている。

一生懸命働くのが普通、結婚するのが普通、子どもを持つのが普通、

右へ倣えでいるのが普通、……大人になったって、

私たちを縛るものはいっぱいある。

「思春期特有の自意識過剰」で片づけられない、

ある種の息苦しさを、私たちは今でも抱えています。

その息苦しさに覚えのある人達にぜひ、読んで欲しい。

読後に、抜けるような青空が心に広がる一冊です。

私は話すのはあんまり得意じゃないけど、声は出る。

文字も書ける。

なんならパソコンで打てる。

でも、本はそのどれも出来なくて、

ただそこにあるだけ。

自分で声を出して主張できないこの一冊の傑作を、

一人でも多くの人の手に取ってもらうため、私は声を張り上げたい。

どうか、この物語を開いてみて下さい。

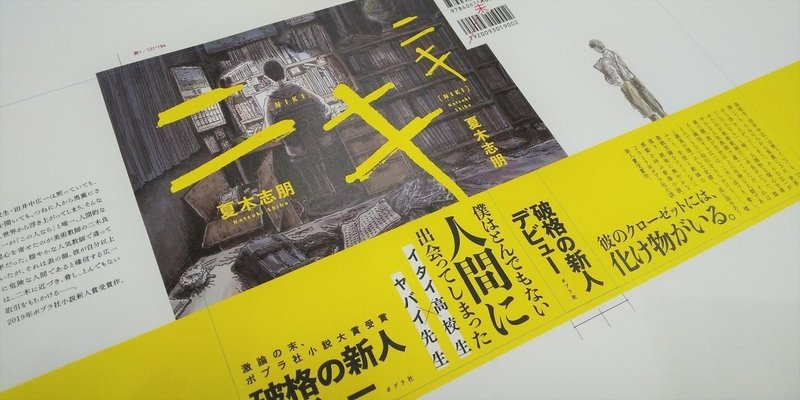

『ニキ』は9月上旬発売予定です。

楽しみです!

▲『ニキ』のカバー。発売までもうまもなく。お楽しみに!

紹介書籍:『ニキ』(「Bとの邂逅」より改題)/夏木志朋・著

☆第9回ポプラ社小説新人賞の最終選考会の白熱議論は、こちらの記事をご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?