執筆開始から30年! 被爆二世の作家がえがく、平和への祈りと希望の物語『ぼくはうそをついた』刊行によせて

この夏、広島出身・在住の作家、西村すぐりさんによる児童書作品『ぼくはうそをついた』が発売になりました。

西村さんのお母様は戦時中、小学校教諭を勤め、その体験は折々ですぐりさんにも語っていました。

お母様の亡き後、西村さんはこの体験と想いをのこしたいと作家を志し、弊社新人賞に応募。しかしデビュー作は別の作品でした。

構想から34年、執筆開始から30年を経てこの夏、刊行。

デビュー前からずっと書きたかったこと、作家を志すきっかけとなった本作への想いを語っていただきました。

(インターネットをお使いでない西村さん。お手紙とお電話で、担当編集がお話を伺いました)

なんともいえない表情を見事に表現してくださったのは画家の中島花野さん。

作家 西村すぐり(にしむら すぐり)…1956年広島県に生まれる。関西女子美術短期大学卒業。『ぼくがバイオリンを弾く理由』(2008年刊)で第1回ポプラズッコケ文学賞奨励賞を受賞。作品に『ぼくの、ひかり色の絵の具』(2014年刊/第61回青少年読書感想文全国コンクール課題図書/以上ポプラ社)がある。

画家 中島花野(なかじま かの)…長野県に生まれる。武蔵野美術大学卒業。デザイン事務所に勤務後、2019年よりフリーのイラストレーターとして活動を始める。装画作品に『セゾン・サンカンシオン』(前川ほまれ著/ポプラ社)、『ななみの海』(朝比奈あすか著/双葉社)、『ぼくはなにいろ』(黒田小暑著/小学館)など。東京都在住。

https://kanonakajima.com/

あらすじ

本作には2人の主人公が登場します。1人は広島に住む5年生のリョウタ。バレーボールが好きなごくふつうの男の子です。戦争は怖いこと、いけないことだと思う一方、どこか遠い昔のできごとのようにも感じていました。

しかし、原爆で亡くなった大伯父の話をきっかけに、改めてヒロシマの街をたどり、今も消えない原爆の傷と人々の想いについて考え始めます。

もう1人の主人公はリョウタが憧れる先輩、6年生のレイ。レイは大好きな曾祖母タヅを救いたいと思っていました。原爆で息子を亡くしている彼女は時たま記憶がまだらになり、子どもをさがし始めます。

そして、ある時、タヅと出会ったリョウタは、原爆で亡くなった息子のフリをしてしまうのです――。

もしも自分が男の子だったら曾祖母の息子の代わりになれたのではーーという気持ちからでした。

1、『ぼくはうそをついた』を執筆しようと思った経緯、執筆への思い

あとがきにも書きましたが、母の戦争体験を書き残したいと思いました。母が61歳で病に倒れたとき、あわてました。手術が成功して、まだまだ時間はあると思っていたのに、もしかしたら短いかもしれないと、お医者さまに言われたからです。それまでしていた仕事をやめ、母の看護と作家修業をはじめました。けれど、母の人生の残りは短いどころか、とても短くて、発病から1か月ほどで終わってしまいました。

完全看護の病院に入院していましたが、マヒの症状が残った母が、たんをのどにつまらせないよう24時間付き添いが必要でした。父と妹と私が三交代制で母のそばに、ただ、ついていました。昼間は妹と私が、夜は仕事を終えた父が病院に泊まりこみました。異変があると看護師さんを呼ぶのです。

母は、体調がよいときはぽつぽつと話をしました。戦争体験を聞きたかったのですが、長くて複雑な話は無理でした。声を出しにくいときは筆談もしました。ペンを持つ手に力がはいらないので字にはならず、書き順を推理してこちらが声に出して確かめるという方法です。

私に残された母の戦争体験のほとんどは、母が元気だったころにしてくれたものです。入院中、ずっとそばにいたのに、疑問だったことをいくつか聞くことしかできませんでした。それでも、いつか形にしようと、作家修業をつづけました。

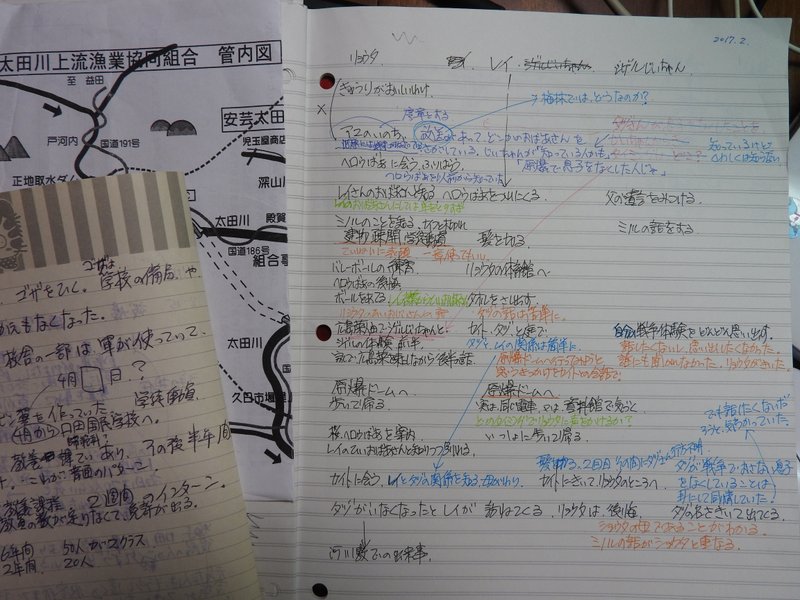

断片的で、すき間だらけの母の戦争体験を形にするために、目につく資料を集めました。新聞記事、テレビのドキュメンタリー、書籍などです。ほとんどがノンフィクションです。

2、執筆中悩んだこと、楽しかったこと

リョウタを主人公にして、思いつくエピソードを物語にすることから始めました。いくつかの小さい作品ができあがっていきましたが、戦争や原爆を書くことは、とてもつらい作業でした。書く人の気分がこんなに落ちこんでいたら、読む人はもっとつらいのではないかと悩む日々がつづき、筆はいっこうに進みません。

本を出版してもらえる作家になるためのアプローチも同時進行でした。いろいろなコンクールに挑戦しました。

時は過ぎて、「現在」を舞台にする物語では、書きあげるまでにタヅさん(レイの曾祖母)が100歳を超えてしまうことに気づきました。実際に長生きの人はたくさんいるけれど、たとえば110歳のおばあさんがすたすた歩くシーンには現実味がありません。そこで、2005年で時を止めることにしました。被爆60年という節目の年です。これで、ゆっくり時間をかけて書くことができると思い、プレッシャーがひとつ、なくなりました。

そして、つらい戦争のシーンを書かずに書いた『ぼくがバイオリンを弾く理由』で、第1回ポプラズッコケ文学賞に挑戦したのです。

『ぼくはうそをついた』の執筆中に楽しかったこともありました。すでに世に出ていたタヅさんやカイト君、それから、猫のモモにもう一度会えたことです。(皆『ぼくがバイオリンを弾く理由』に登場しています)そして、大好きな植物をたくさん書きました。葉も花も食べる広島菜、日が照ると花が開くユキワリイチゲ、スモモの真っ白い花、ツクシなどです。名前だけ出てきたものや、イメージだけのものも探すと、桜、エノキ、クスノキなどが思い浮かびます。

3、特に力を入れたところ、伝えたいこと

主人公のリョウタがほんとうにやさしい子だから、うそをつくことができたのだとわかってほしいと思います。読み終わったとき、「リョウタはええ子じゃねえ」と、心から言える人に、みんなになってほしい。

4、作品には書けなかったけれど伝えたいこと

私の祖父は、広島が被爆したとき、爆心地から広島湾をへだてた対岸の坂町にあった火力発電所に技術者として勤めていました。被爆後1時間くらいで被爆地に入り、町全体の電気が復旧するまで毎日市街地へ通って被曝しました。祖母は、発電所の構内にあった社宅にいて、爆風で体が浮くほど吹き飛ばされたそうです。9歳だった叔父も坂町の国民学校(今の小学校)で窓ガラスが砕けるのを見たり、立っていられないほどの爆風を受けたそうです。

17歳だった母は、代用教員として勤めていた国民学校で、被爆して逃げてきた人を半月にわたって看護したため、二次被爆者の認定を受けました。だから、私は戦後生まれですが、被爆二世です。妹は、母の被爆と関係があるかどうかはわかりませんが、52歳のときにガンで亡くなりました。

『ぼくはうそをついた』が出版されてから、80年近く戦争体験を封印してきた叔父が戦争を語ってくれるようになりました。実は自分も被爆二世ですと、伝えてくださる友人、知人が何人もいました。戦争や原爆は、こんな風に、人の心に目に見えない深いきずも残すのです。

5、被爆八十年を前に、今を生きる人、子どもたちに伝えたいこと

今の子どもたちは、被爆者から直接、体験を聞ける最後の世代と言われています。『ぼくはうそをついた』を読んでくださったり、少しでも心を動かされたならば、ぜひ、広島へ来て原爆資料館を(正式名は広島平和記念資料館ですが、広島ではずっとこう呼ばれています)見学してください。ただ見るだけで十分です。見て感じることで、きっと、将来、何かを選択するとき平和へつづく道を選ぶと信じているから。

6、西村さんにとって創作活動とは

被爆二世として原爆の恐ろしさを次の世代に伝える責任があると思っています。拳をふりかざして戦争反対を叫ぶことは、性格的にむずかしいので、作品を通して、やんわりとじっくりと平和の大切さを伝えていきたいと考えています。

担当編集より

『ぼくはうそをついた』の原稿を一番最初に読ませていただいたのは2014年のことでした。

前担当者の退職に伴い、西村さんの担当を引き継がせていただきました。

当時の原稿は、冒頭のシーンは今と全く違いましたが、第八章「たずねびと」の内容は変わりませんでした。

原爆で子どもを亡くしたおばあさん(タヅさん)が、自分の子どもがまだ生きていると信じ小学校に探しに行く。

そこで、出会った主人公の男の子(リョウタ)が息子のフリをしておばあさんに応える。

そのことで、おばあさんの長年の心残りが昇華されるというものです。

もしかしたら、天国から息子のショウタが降りてきてくれたのかもしれないと思います。

当時、お母さんだったおばあさんは、原爆以降、帰らない息子(ショウタ)をずっと探し続け、生き残った自分のことも責め続けます。

当たり前の幸せがある日突然壊れ、愛する人を失う恐怖と哀しみ。

この章を読んだとき、涙がとまらず。

ずっとずっと忘れられませんでした。

それから、ゆっくりじっくり改稿のやりとりをさせていただき、このたび刊行の運びとなりました。

戦争は平和な日常が一瞬で壊れるものです。どうか武力でなく対話してほしい。これ以上、傷つく市民を増やさないでほしい。

今世界で起こっていること、戦争によって傷ついた人がいることを考える一助になれば、そんな、祈るような気持ちで編集しました。

この作品が、戦争と平和について考えるきっかけになれば幸いです。

蛇足になってしまうかもしれませんが、お伝えしたくて、最後に担当編集としての私の思いも書かせていただきました。

(文/担当編集 荒川寛子)

★ご紹介した本はこちら