Photo by

kohrogi

【短編小説】 疲れ知らず

「時々、僕は撮影しているのではなくて、撮影するようにしむけられている、みたいに感じることがあるんです」

とかれは言った。

「どういうことですか?」

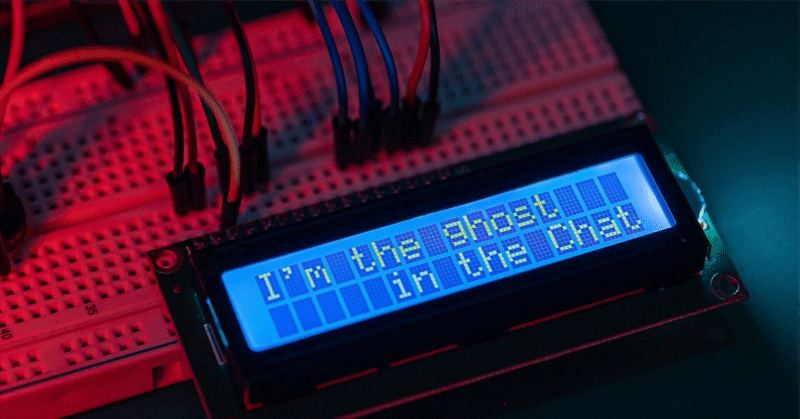

「なんというか、今、カメラを構えてあなたを撮っている自分のほかにもうひとり、自分がいるみたいな気分になることがあるんです」

「幽体離脱的な」

「そうであるかもしれません。僕は、カメラを通してだけ幽体離脱をすることができるのかもしれません。レンズ越しに見える世界を通して」とかれは言った。「少し休憩をとりましょうか。お茶でも入れましょう」

そう言ってかれは台所へ行ってしまった。天井に程近い高さに設置された棚から缶の容器をとりだして、手際よく茶葉をすくう。缶は再び棚にしまわれた。そのほかにはなにも入っていないように見えた。わたしは、かれの部屋をぐるりと見渡した。何度来ても慣れない部屋だった。かれの部屋に愛着が湧かないのは明らかに物が欠如しているせいだった。椅子が一脚あるだけで、机もベッドもなかった。部屋のすみに寝袋がまるめられて、雑に放置されてある。ベッドで眠る必要性を感じないんだ、とかれは言った。

「かたい床で眠っても、疲れがとれないんじゃない?」

とわたしが訊くと、かれは俯いた。

「疲れるくらいになにかをすること——っていうのが僕にはないんだ」

関連記事

❶ 【短編小説】 モデル

❷ 「ぼく」と「僕」、つまり「アンディ・ウォーホル」と「僕」 ——落石八月月訳『ぼくの哲学』を読んで

❸ 村上春樹の文体がなぜ読みやすいのか

今日も最後まで読んでくださってありがとうございます。 これからもていねいに書きますので、 またあそびに来てくださいね。