物語のアルバム scene1 少年

少年 ⊷⊷⊷ 紙飛行機の物語

「多華志、ハワイどうじゃった?」

同級生の藤江智喜が、廃校になった元小学校の、今は公共広場として使われているグラウンドにやって来るなりぼくに聞いた。そのグラウンドで智喜とぼくは小学生時代を過ごした。中年のど真ん中を生きる今は、休日にはそこで紙飛行機を飛ばして遊んでいる。智喜は紙飛行機飛ばしの仲間のうちの最古参だ。

「アラモアナビーチというええビーチがあるんよ。ワイキキビーチのすぐ隣に。こっちは、いわばホノルル市民のための住民公園型ビーチ。朝、そのビーチで長年の夢が叶ったんよ。我が尾道号は、あこがれのハワイ航路をみごと飛んだ、飛んだ」

「古ーう、ほんまに同級生か。あこがれのハワイ航路って、そりゃ船のことじゃろう、それに飛んだのは多華志じゃないし」

「何を言いようるんね、我が尾道号にはぼくの魂を乗せとる。それと飛行機でも航路でええんじゃけね」

「そう、じゃあそういうことにしとこうよ。あ、そうそう遅れたけど、この人がこの間話した伊藤春太君。ぼくらより八つ年下だったかね、こっちは紙飛行機飛ばしの大先生、島本多華志……、さん」

と、藤江智喜が連れて来た、ちょうど青年と中年の間といった風情の伊藤春太君とぼくを、お道化ながら交互に紹介した。

「伊藤です。今日は、えー、あのー、見学させてもらおうと思って」

「おお、ええよええよ。見学なんて言わずに、飛ばしたらええよ。でも、もしもこれにはまって、紙飛行機飛ばしが趣味ですと人に言うたら、あなた今おいくつですか、みたいな顔をされるけんね。世間の理解なんてそんなところ。これをやる者は、それを覚悟しとかんと」

ぼくと智喜は、さっそく紙飛行機を飛ばして見せた。ゴムカタパルトという道具を使って垂直に上昇させ、下降に入ってからの長い滞空滑走を眺めるのがぼくたちの流儀だ。そして機体は、自分がカッティングして作る。そこに最大の面白味もある。

グラウンドからは、古刹西国寺の塔が見える。紙飛行機の飛行を眺めていると、周りのこまごまとした景色は視野から消えてしまうが、この塔だけは、視野の中にしっかり入ってくる。さすがに、古刹の塔というのは、持っている存在感が違うといつもぼくは感心する。

「多華志、紙飛行機になんで目覚めたかいう例の話を、伊藤君にしてあげんさいや」

藤江智喜がぼくを誘うと、伊藤春太君がすぐに乗って来た。

「面白そうですね、ぜひ聞かせてください」

❖ ❖ ❖

「ぼくが小学校三年生のとき、昭和四十二、三年かな?その頃、向島渡船の港のビルのニ階に、今から思うとレストランと言うほどもない、まあ食堂と言うた方が近いけど、一応それらしいレストランがあったんよ。それでも当時の尾道じゃあ、しゃれた方じゃったかね。桟橋からは、そのレストランの海に面した窓側がよう見えたね。

ある日のことじゃったね、その窓辺の席に、年は四十前くらいかね、西洋人の男がおってね。でもそれがどこの国の人かはわからん。それまで西洋人を間近に見たことがないんじゃけんね。とにかくその男が、スパゲッティを食べとったんよ。男がスパゲッティをクルクルッとフォークに巻きつける様子を、じっと桟橋からぼくは見上げとったわけよ。ぼくにはおいしそうに見えたけど、西洋人には尾道の田舎スパゲティは、まずかったんじゃろうね。男はついに奥の手を出したね。ポケットから手品みたいに、サッと粉チーズの容器を取り出して、その粉チーズをスパゲティに振りかけたわけよ。まあ、その量に驚いたよね、どれだけかけるんじゃあ、と」

「きっと、粉チーズが日本の田舎町を歩くときの必需品じゃったんですね、持ち歩くとはなかなか用意周到」

伊藤春太君は、話の脇役のその部分にえらく関心を示した。

「ササッと食べ終わると、男はぼんやり尾道水道を見とったね。するとね、開いとった窓から、紙くずみたいに見えたものを、海に向けてヒョイと投げたんよ。でもその紙くずは海に落ちずに、ぼくの方に流れて来る。

( あ、紙飛行機 ) とその瞬間わかったんじゃけど、ぼくは、金縛りにおうたみたいに、棒立ちのまま、紙飛行機が流れてゆくのを目で追いかけとるだけじゃった。紙飛行機の着地点は、桟橋の端っこ、海に落ちるぎりぎりのところじゃった。それで男の方をもういっぺん見ると、男はニコリと笑うてね、長くて白い指をパチンと鳴らしたんじゃ」

「なかなか、小粋なことやるおっちゃんですね。やっぱりそれが西洋のダンディズムってやつですか」

と、伊藤春太君が唇をとがらせながら首を何度か振った。

❖ ❖ ❖

ぼくは、その日の出来事を今でも手の届きそうな過去として感じることができる。男の指のパチンで金縛りが解けて、潮風に煽られて今にも海に落ちそうな紙飛行機をぼくは慌てて拾いに行った。手に取ってみると、その紙飛行機にはアルファベットの文字と、植物がモチーフになったデザインが描かれていて、何かの包み紙を使ったものだった。もちろん男の国のものだったろう。

男は、食べ終えるとすばやく鞄の中にでも入れていた包み紙で紙飛行機を折り、ぼくに見せるために、そしてぼくに届くように飛ばしたのだと今はわかる。ぼくの視線に気づいていたのだ。

再びレストランの窓を見上げた時には、その男の姿は消えていた。そしてその包み紙は、ぼくにとってしばらくの間、とても大切なものになった。でも、父にも母にも、その出来事は話さなかった。自分のこころの中だけにしまっておくべきことなのだと、理屈では説明できないけれどそう思ったのだ。けれどその包み紙もいつの間にか、失くしてしまった。

それは、ぼくが成長した証しだったんだろう。こどものこころに輝いていたものが、ある日ただのものになり変わる。それはやはり感受性が薄らいでゆくことなのだと思う。そしてその変貌を待っていたように、昨日まで大切だったものは、もの自ら姿を消すのではないだろうか。

一片の悔いがぼくのこころの底に今は残っている。失くしてしまうものだったのなら、包み紙としてではなく、あの男が折ったままの紙飛行機として、再びは拾うことのできないどこかへ飛ばしてしまえばよかったという悔いが。

「多華志は、昔見た西洋人の男と同じことをしてきたんかもしれんね。外国の海に、自分の作った紙飛行機が飛ぶのを眺めるということを。それがハワイの海というところが、何か絵になるね」

ぼくは、藤江智喜の言葉に促されて、ぼくとともにハワイに行き、ハワイの空を飛んだ我が尾道号の幸せな結末を藤江智喜と伊藤春太君に話した。

藤江智喜が言ったとおり、ぼくはハワイで西洋人の男を見たあの日の、こどもの日の出来事の、裏返しのような時間に出会ったのだ。

❖ ❖ ❖

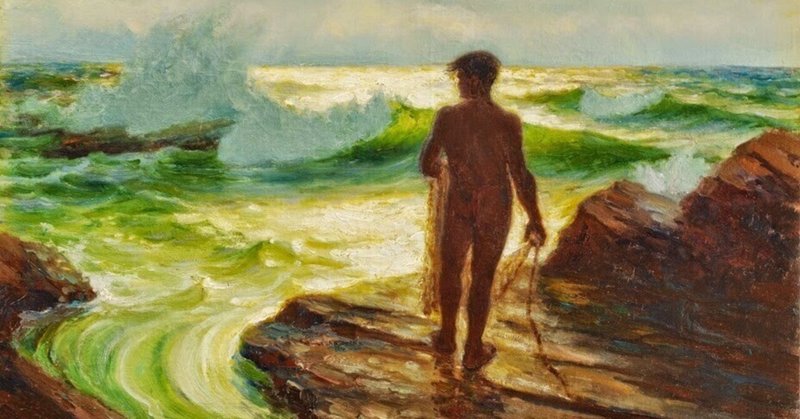

日の出から間もない時刻、紙飛行機を飛ばすための場所と決めたアラモアナビーチで、いつものゴムカタパルトでの打ち上げはやめて、ハワイの潮風に滑り込ませるように腕だけを使って紙飛行機を飛ばした。機体は防水紙、地色は真白、翼にはオレンジの太い流線模様。

すばらしい飛行だった。沖の色が多面体の箱をゴロリと転がすように青のバリエーションを変えてゆく中を、紙飛行機は機体のシャープさを際立たせながら、白い残光を曳いて飛行した。長年あこがれていた土地をやっと訪れたぼくを、ハワイの地の神が祝福してくれているとさえそのとき思ったくらいだ。そしてすてきな出会いがそこに用意されていた。

夢心地で何度か打ち上げを繰り返しているとき、ひとりの少年がぼくを、いやぼくの飛ばした紙飛行機を見つめているのに気づいたのだ。やや大きめと見える海水パンツと、不似合いに身に窮屈そうなシャツを身につけただけの、髪の毛の縮れたネイティブハワイアンの少年。ぼくは少年のもとへ歩み寄り、少年に紙飛行機を渡した。そして飛ばすときのしぐさをしてみせた。少年は、ぼくの意を理解して紙飛行機をつかむと、大きく空に向けて腕を振った。一度目のトライで紙飛行機はみごとに空を滑った。

けれど紙飛行機は、次第に海の方に流れた。少年は紙飛行機を追って、流れるように渚を走った。少年の蹴立てる波しぶきが、かすかな螺旋を描いて舞い上がっていた。ぼくはその螺旋の美しさの方に、つかの間気を取られていた。その間に、紙飛行機は海に着水した。

すると少年は、頭から海に飛び込み、紙飛行機をつかむと、再び渚を走ってぼくのところへ持って来た。

「面白かったかい」とぼくは聞くべきだったけれど、悲しいかな英語が出てこない。でも、その瞬間、その言葉の代わりにぼくはこう言っていた。

「プレーゼント、フォーユー」

そう言いながら、少年の手に紙飛行機を押し戻し、ぼくはその言葉をもう一度繰り返した。どうしても少年に貰ってほしい気持ちになっていた。それを渡すために、ハワイまで持って来たような気持が唐突に湧いていた。

そのとき少年は突然、紙飛行機をビーチに置いて海に入り、シャツを脱いで何度も海面をたたき始めた。思わぬ力強さで。

何を始めたのだろうと見つめていてわかった。少年は、キラキラと古代紋様のようなひかりを跳ね返していて目まぐるしく泳ぐ浅瀬の小魚を、更に波打ち際へと追い込んでいるのだ。そして、体ごと海面に身を投げる。ぼくは見とれていた。少年の身のこなしは、ぼくだけのためのフラ ( 踊り ) のような気がしていた。

やがて、海から上がって来た少年は、ぼくの前で手のひらを開いた。そこには、一匹の真白い、身の透き通った小さな魚がいた。素手でつかまえられるなんて。ぼくはただ驚いた。少年は、ぼくが、この紙飛行機は君にプレゼントするよと言った気持ちをわかってくれたのだ。だからこそ、どこの誰とも知らない異国のおじさんに、自分の特技を披露してくれたのだ。お返しなんて改まった気持ちが少年にあるはずもないけれど。直感そのもの、というしかない感情だろう。ぼくは眼頭が熱くなった。おじさんという年齢なのに、いやきっと、おじさんという年齢だからこそ。

❖ ❖ ❖

「そうか、あの日の出来事の裏返しか。確かに少年いうのは、何かをじっと見とるよね。そして大人よりも深いところで、何かを感じとるんじゃろうね、きっと。ぼくらも、あの日の粋な西洋人を真似て、尾道水道に向けて飛ばしてみようかね、一回くらい」

と、智喜が言った。

「いや、それはせんとこうや。思うんじゃけど、あの西洋人は、きっとさびしかったんじゃろうね。何で尾道に来たかはわからんけれど、言葉が通じる相手もなし、食べるものも口に合わず、そのとき、好奇心からでも、自分をじっと見つめてくれるこどもがおることで、何かほっとした気持ちになったんと違うじゃろうか。自分の息子でも思い出しとったんかねと思うんよ。じゃけん、あの紙飛行機は、男の言葉の代わりじゃったんじゃないかね。その紙飛行機が、こどものところへ落ちてくれたんで、思わず喜びの声の代わりに、指のパチンになったんじゃろうと思う。そのさびしさと喜びの両方の気持ちが、こどもじゃったぼくに、ストレートに伝わったんじゃろうね。それは、やっぱりええ思い出のひとつなんよ。尾道水道の上を飛ぶ紙飛行機は、ぼくにとっては、あのときの紙飛行機だけでええんよ」

ぼくは、智喜の提案にそう答えた。

「そうか、そうじゃね。重ね塗りしちゃいけん絵もあるけんな。一掃きの筆のあとが残って生きる絵もある」

「智喜、これまで付き合うて来て、最高にええセリフを言うたね」

「そうか?でももしかしたらどっかで聞いた受け売りかもしれんけど。まあ、ぼくらは言葉を持たん紙飛行機を、ひたすら飛ばすか、ここで」

「そうそう、遊びは純粋に遊びでええのよ。演出したところで感激はありゃあせんよ」

ぼくと智喜は、伊藤春太君に、カタパルトのゴムの引き方とそれを放す瞬間の頃合いを教えた。伊藤春太君の飛ばした飛行機は、垂直に上昇しきれず、横風を受けて下降に入り、それでも地面に近づきながら、水平に滑って行った。

緩やかな飛行に呼び出されたように、そのとき、ひとひら、またひとひらと桜の花びらが流れた。それは、思わぬ美しさで目に映った。紙飛行機という柄杓が、空の泉の深みから汲み出したひかりのしずくにも見えた。

完

令和5年4月 瀬戸風 凪

setokaze nagi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?