日記+α #2『ダムタイプ|2022: remap』を観に行った話

ダムタイプ|2022: remapを観に行った。

会場であるアーティゾン美術館はJR東京駅八重洲中央口から徒歩5分くらいの場所にある。

ご存知のように東京駅というのは新幹線の発着駅であり、国内外の旅行客が多い。

ビジネス街のようなやや硬質な街並みと、幸福そうな浮かれた雰囲気の人々2,3人が集ってわらわら歩いているのが妙なコントラストを成していた。

自分のような辛気臭い人間がここを歩くと、この空間を汚すことになるな、と思って心の内で謝罪した。

たいてい「幸」の空間に足を踏み入れると同じようなことを思うので、最近の調子の悪さを差し引いても、生来の気質と言って差し支えない。

人と楽しく街を歩くという経験があまりにも少なすぎるので、誰に言わるまでもなく、ああ、僕はここにいるべき人間ではないのだなと直感的に悟ってしまうのだ。

世界には暗く湿った空間でしか生きていけない生物だっている。でも一応人権はあるから大切に培養してほしい。

アーティゾン美術館は基本的にはWeb予約、当日券は売り切れてなかったらということだったが、予約はしていなかった。

というのもWebページを見ると支払い方法はクレジットカード直接記入のみで、職業柄この手のフォームを見るとWebスキミングが真っ先に頭を過るからだ。

結局問題なくチケットは買えた。今からでもWeb予約1,200円ですよと親切に教えてもらったのだが断固として1,500円を支払った。しかもクレカで。

「あっこいつ時代についていけないジジイだな」という受付のお姉さんの心の声が聞こえるようだった。もちろん被害妄想である。

入場口には何人か客が並んでいて、前には小綺麗な格好をした若い女子のグループがいた。あたりを見回すと洒落た服装の若者が多い。

学生は無料で予約が取れるらしい、ということを、前の女の子たちが学生証の提示を求められているのを見て思い出した。

そういや学生証なんてあったな。

チケットにはQRコードがついていて、センサーにかざして入場した。

入場の可不可はPCのディスプレイに表示されるのだが、明らかにChromeだった。

そしてアドレスバーに172から始まるプライベートIPアドレスが入力されていることももちろん見逃さなかった。だからどうということはない。

エレベータに乗って会場に入ると照明はかなり落とされていて薄暗かった。会場は以下の図のような形をしていた。

この中央の部屋の壁面には謎のターンテーブルが置かれていて、鳥の鳴き声だとかよくわかんねー缶的ななにかの金属が鳴る音だとかが延々再生されていた。

半透明のレコードにはそれぞれ国と都市が描かれており、多分これはその土地々々で録音したものなんだろう。

そういえばレコードがいくつか止まっていたけど、あれは意図していたのだろうか。

誰かが触って止めたのではという気がする。

針ずれてノイズっぽい音なってるやつあったし。

この中央の空間はまた面白く、細田守の『時をかける少女』が時をかけるときに出てくるアレみたいなアレが壁に投影されいる(ただし文字らしきなにかなのだが読めない)。

https://www.artizon.museum/exhibition_sp/dumbtype/ , 2023/3/21.

部屋の中央には床に世界地図っぽいものが部分的に映し出されている。

その床を覗き込んでいると、言葉らしきものを囁く声が耳元で聞こえるのだが(指向性のスピーカーによるものらしい)、これもまた何を言っているのかわからない。

感性が貧困なので、「なんかホラゲみたいだな」などと思った。

というより、結局のところゲーム自体が優れてアート的なんじゃないかという気がする。しらんけど。

上の図中の右奥の部屋は一層暗くて、『ブラックボックス展』という謎の危ない単語が一瞬到来するのだが、中央に展示物があるのでそれを見て安堵する。

展示は天井に箱みたいな物がついていて、その箱の内側によくわかんねー英単語が動いたり、輝いたりしていた。

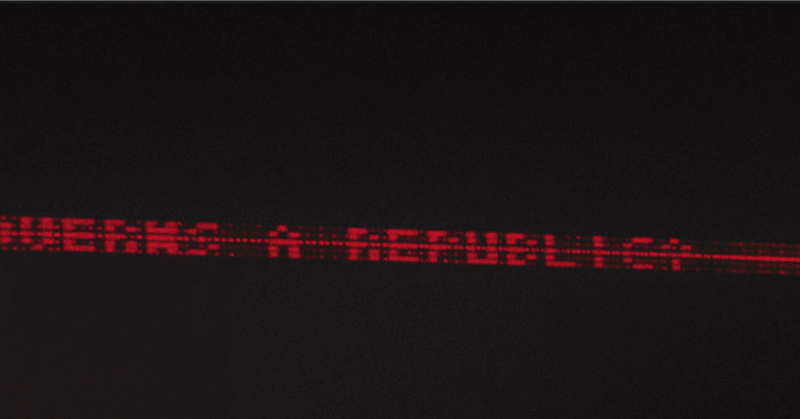

時々赤い走査線みたいなものが走り、ぶつかった単語が音を立てている。

NieR:Automataのスタッフロールみたいだな、とちょっと思った。お前はゲームでしかアートを例えられないのか?

単語の並びとしては、一応なにか関係ありそうなものが近隣にあったような気がしたけど、あまり意味はなさそうだった。

全体として、個人的には展示の内容自体というよりも、その展示を観るために集まる人々自体になにか意味があるのかなという気がした。

大部屋の展示は部屋の真ん中に皆集まって床を覗き込んでいたし、小部屋のほうはまた中央に集まって上を見上げるようなものだった。

一方で展示そのものは率直に言って意味がわからない。

というより何らかの意味を匂わせつつ意味がわからないということ自体を意図しているように感じた。

パンフレットを読むと、

空間にただよう信号から、なにを情報として受け取り、なにを問いとして引き受けるのか。形をつかめないもの、聴き取れない音、届かない場所に対して、今どのような想像力をもっているのか。

来場者は、インターネットやソーシャルメディアによって大きく変化した、自身のコミュニケーションの方法や世界を知覚する方法について振り返りながら、同じように空間を彷徨う人々を目撃する。

https://www.artizon.museum/exhibition_sp/dumbtype/downloads/DT_remap_handout.pdf

2023/3/21.

とのことなので、当たらずとも遠からずなのかなという気はする。

薄明の中で、空間的地理的に極めて限られた場所に人々が蝟集し同じものを見て、「これは一体なんだろう」と頭を捻る。

確かに、インターネット的な在り方とは真逆だと思う。

個人的にも我々はわからないものにわからないものとして向き合う時間が減っているのではないかと思うことは多々ある。

といったところでこれに感銘を受けて自分の生活を見直すわけでもなく、これまでもこれからもネットに軸足を置いて生きて行くのだろうという確信がある。

なお、実は他にも『アートを楽しむ ー見る、感じる、学ぶ』という展覧会が同じチケットで観れたのだが、明るい場所ではあまりにも大学生くらいの人たちが多いことに気付かされ、気圧されたので適当に観るだけ観て帰った。

ついこの間まで自分も学生だったのにもうこんなに場違いに感じてしまうのか……と思ったけどよく考えたら学生時代も学生集団には馴染めてなかったわ。ガハハ。

カンディンスキーの絵が見れたのと、印象派の絵がいくつか良かった。モリゾとマリー・ブラックモンが好きだったな。ブラックモンってブラックモンブランに似てるな。

ブラックモンブランは九州限定のご当地アイスみたいな感じだったのになんで東京進出しちゃったんだろう。

あ?なんだお前。インディーバンドの「このバンドの良さをわかっているのは自分だけ」のヤツか?あ?

お前みたいなモンはポンポンのついたニット帽でも被って路上ライブの最初から最後まで側に座って関係者っぽい雰囲気醸し出してろよ。

そこまで言わなくてもよくない?そもそもブラックモンブランなんて食べたことないんですけど。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?