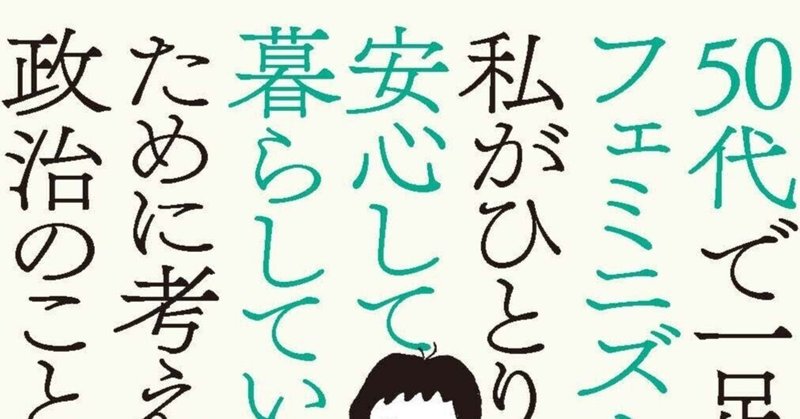

パリテの町・大磯で気づく女性に背負わされた「重し」 和田静香『50代で一足遅れてフェミニズムを知った私がひとりで安心して暮らしていくために考えた身近な政治のこと』

女性がひとりで生きていくというのは、日本ではなんと茨の道だろうか。それゆえに私が二十代、三十代のころ、「年とったときのために結婚しろ」と何度言われたことか! お金のない女性は、とくに老後はひとりで生きていけないことをみんな、おぼろげながらわかっていた。なのに誰も「その政治を変えていこうよ!」とは言わないで、女性に生き方を同じくするよう強いてきた。

和田静香『50代で一足遅れてフェミニズムを知った私がひとりで安心して暮らしていくために考えた身近な政治のこと』(以下、遅フェミ)を読みはじめてすぐに、この箇所で深く頷いてしまった。

19歳からフリーの音楽ライターとして働いてきた作者は、社会が不況になってCDが売れない時代になり、さらにデジタル化が進んで紙の雑誌が続々廃刊すると生計を立てるのが難しくなり、40代半ばからコンビニなどでバイトをして食いつなぐ日々を送っていた。

ところがコロナが到来してバイトも首になり、まさに八方塞がりの状況に陥ってしまう。

どうしてこんなに生活が苦しいのか?

どうしてこんなに生きづらいのか?

どうしてこんなに不安なのか? すべて自分が悪いのだろうか?

いや、最低限の生活すら保障してくれない社会が悪いのではないだろうか?

と問題意識が目覚めつつあったときに、国会議員の小川淳也へ取材する機会を得て、これらの疑問をすべてぶつけて書かれたのが、前作『時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか? 国会議員に聞いてみた。』である。

政治の問題がわかりやすく解説されているだけではなく、生存にまつわる根源的な疑問から発した本だけあって、生きることの苦しさ、それでも生きていく幸せとはなにか?ということまで考えさせられる本だった。

さらに作者は政治の取材を続け、今作の〈遅フェミ〉はパリテ(男女同数議会)を20年続けてきた神奈川県・大磯町の議会に取材して書かれた本である……

が、正直なところ、読む前はピンとこなかった。一応選挙には行っているものの、地方議会のことなんてまったく知らない。自分の住んでいる市の議員が何人で、男女比がどれくらいなのかも考えたこともなかった。まして、まったく所縁もない町の議会の話なんて、なんの関係もないと思っていた。

しかし読み進めていくと、女性たちがのびのびと暮らしている大磯町がうらやましく思えてきた。大磯町では、独身女性、ハンディキャップのある女性、都会から移住してきた女性といった、ふつうの田舎町なら肩身が狭そうな女性ですらも羽を伸ばして――常套句を使うと「自分らしく」――生きているように感じられる。

これがパリテの効用なのか? 小さい町で顔なじみも多いから暮らしやすいと住民たちは語るが、小さい町だからこそ息苦しい場合もあるだろう。というか、そっちの方が多いのではないだろうか。となると、やはりパリテの効用だろうか? 大磯町で生まれ育ち、老齢になって視力を失いながらも、ひとりで暮らし続けている女性〝よりちゃん〟に出会い、作者はこう思う。

こんな風に「地域の中で暮らしている」ことが実感できるのはいいなぁと、よりちゃんの暮らしを見てしみじみ思った。女性が、ひとりで、目が見えなくても、自分の暮らしができるのがパリテの町・大磯なんだ。

なによりこの本には、パリテの重要性と同じくらいに、もしくはそれ以上に胸に残るくだりがある。作者の母親と作者の師である湯川れい子の人生を新たな視点で見つめなおし、若かった自分が思い至ることができなかった苦労に気づく場面だ。

作者の母親は、家族の面倒をみながら朝も昼もマッサージ師として働いていた。だが、子どもだった作者は母親の忙しさを理解することはなく、母親を軽んじる父親と同じ目線に立って、母親を小バカにしていた。

家族のため、地元のために忙しく働く大磯町の女性たちを見て、かつての母親の姿がだぶり、当時の「自分を殴りたく」なる。

師である湯川れい子は作者の母親より3歳年上で、長年にわたり音楽評論家・作詞家・DJのトップランナーとして働いてきた。湯川れい子のラジオ番組にハガキを送り続けた縁で作者は弟子入りし、彼女の秘書として働くようになる。

男女雇用機会均等法がない時代から表舞台で輝いていた彼女は、典型的な「家庭と仕事を両立させるスーパーウーマン」であり、働く女性のロールモデルであった。

けれども、いちばん近くにいた作者は、世間から称賛される師に徐々に冷めた目を向けるようになる。夫が家事育児に協力しないため、お手伝いやシッターに頼っていた彼女に対して、「家庭のことをおろそかにして、何が仕事だよ?」と心のなかでつぶやく。働く女性は家庭も仕事と同様に完璧にこなさなければならないという、「良き妻、良き母、良き働き手」の価値観がしみついていたのだ。そして自分自身は、この3つのどれも達成できていないと負い目を感じていた。

私と湯川さんは表裏一体、この日本社会で女性が背負わされている「重し」に疲れてきた。でも(中略)、私も湯川さんも日々の暮らしをそれぞれ楽しんできたのも事実だ。たとえ貧しく収支はたいへんであっても、私は私らしく生きてきたんだし。でも、それを肯定することさえ私には難しかった。

長いあいだ、女性は社会から「重し」を背負わされてきたので、どんな道を選択したとしても、自分の選んだ人生を胸を張って肯定するのは難しい。

自分でも気づかないうちに家父長的な価値観を内面化して、自分自身のみならず、母親などの身近な女性にも否定的な目を向けて、その人生を断罪してしまうこともめずらしくない。

人生を肯定するというとおおげさな響きがあるけれど、毎日楽しく暮らしたい、それだけのことだ。それだけが望みなのに、どうしてこんなに難しいのだろう?

結局、大磯町の女性たちが言うように、「やれることをやる」しかないのだろう。

これまでかろうじて生きてきたという事実を自信の礎にして、必要以上に恐れることなく(これがいちばん難しい気もするが)、やれることをやり続けていれば、多少なりとも住みやすい世界に変えていくことができるかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?