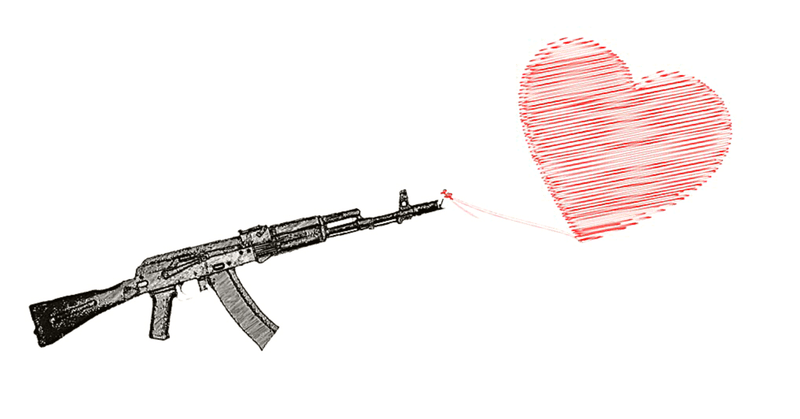

撃鉄とラヴソング 前編

某市施設の大広間に集まった男たちは、演壇に立つ一人の自衛隊員を、緊張した面持ちで見ていた。顔ぶれは僕と同じくらいの二十代後半くらいで、二十人程度。壇上の男は、毅然とした表情で見渡す。

「君たちに来てもらったのはほかでもない。我々を捕食する異星人“ビジター”を排除する駆除団に入ってもらうためだ」

残暑も過ぎた心地よい気候にも関わらず、こめかみから汗がひとすじ流れる。家に届いた一通のはがき。とうとう僕のもとにも来てしまったのだ。赤札が。

「ここ、北海道はやつらが最初に襲来した場所のうちの一つ。これ以上好きにさせてはならん。君たちは第六普通科連隊の指導のもと一年間訓練を受け、翌年から三年間団員として任務にあたってもらう」

僕たちは息を飲む。普段は姿を見せないビジターは、はがきが届くまではどこか遠くの存在だった。ネットやテレビで自衛隊の殉職が報道されるたびに世界の混沌さを知ると同時に、他人事のようにも感じていた。公務員は徴兵されないなどと言う噂を信じていたわけではないが、高を括っていたのかもしれない。

「さっそく明日、行軍訓練を行う。出発は十時だ」

その後朝食の時間や戦闘服を支給する時間について説明を受けていたが、そんなことはどうでもよかった。早く帰りたい。こんなところにいるくらいならまだあの係長の指示に従った方がマシだ。どうにか免除される方法はないだろうか。いや、そんなものあるはずない。ここに来てしまえば公務員なんて関係ないのだ。

「説明は以上。解散」

大広間から出て行く人の流れに入り、割り当てられた部屋に向かう。どうやら二人部屋らしい。渡り廊下を歩いて、寮がある棟に向かい、言われた部屋の前に立つ。気が重い。ドアに手をかけようとして、止めた。緊張で手が震え、力が抜けている。ゆっくり深呼吸をして、もう一度ドアに手をかけた。

「はじめまして、小野寺イツキです。今日からこの部屋で一緒に暮らす……」

机に向かっていた男が振り返り、お互いの顔を見た時には二人とも驚いていた。知り合いの顔だったからだ。

「柏木……レント……?」

「まさかこんなところで会うなんてな」

相部屋の相手が知り合いなんて、少しほっとした。レントとはあまり話したことはないが、知らないよりはよかった。

「久しぶりだね」

「よく覚えていたな。あまり飲み会に行ってなかったのに」

大学のゼミで一緒だったレントは、いわゆる一匹狼だった。飲み会に来ても口数は少なく、二次会に出ることはない。感情が表にでることが少ない彼だが、今日はいつになく苛立っているように見えた。気まずくなって、とりあえずさっきの大広間で受けた説明会のことを振ってみた。

「明日、二五キロ歩くんだって。ほんと、むちゃくちゃだよねえ。嫌になるっていうか、ははは」

乾いた笑いが弱弱しく消える。レントは無表情のままだった。空気が重くてこの場から立ち去りたい。施設内を見て回ってこようかな、そう言おうと思った時、レントが呟いた。

「逃げちゃおっか」

「へ?」

妙に緊張していた空気が一瞬緩んだのと、聞き間違いかもしれないと思ったので、間抜けな声が出てしまった。

「明日の行軍訓練の途中で逃げるんだよ」

冗談を言っているようには見えなかった。

「それは、まずいよ」

レントの目が鋭くなって、僕は固まってしまった。数秒の間の後、レントは机に向かった。

「そうだよな。冗談だ、忘れてくれ」

イヤホンを耳に挿し、スマホを操作する。しかし手を滑らせたのか、スマホが落下する。その拍子にイヤホンが抜け、部屋に音楽が流れた。10年以上前に上映されたアニメ映画の主題歌。レントはきまり悪そうに頭の後ろを掻き、スマホを拾い上げる。

「それ、もしかして僕らが中学生くらいの時にやっていた……」

映画のタイトルを言うと、

「よく知っているな。タイトル言ってもピンとこないやつが多いのに」

レントは振り向かずに、だが驚いた様子で言った。名作と言われるものの賛否が分かれて話題になったが、当時中学生だった僕らの間ではあまり流行らなかった。一部の熱狂的なファンを除いて、ほとんどの中高生はもっと違うものを見ていたのだ。

「そのシリーズ、好きなんだ。見終わった後、こんなアニメ作ってみたいなってぼんやり思っていたんだけど、僕、絵が描けないから諦めちゃった。ははは」

落としどころを見失って、また乾いた笑いでごまかした。

「俺も、同じこと思った。こんなアニメやマンガを作れる人になりたいって」

レントのはっきりとした声に、笑いが消えた。机に向いているが、どんな表情をしているのかはわかる。

「だから高校の時も大学の時も、今だって、片時もマンガを描かなかった時はない。公募のチャンスは有限なんだ。だから、こんなところに腕一本たりともささげるわけにはいかないんだよ」

レントの背中をじっと見つめる。人とかかわるのが苦手なのかとか一匹狼なのだとか、そんなふうに思っていたが違っていたのだ。

「脱走のことは忘れてくれ」

「嫌だよ」

レントは勢いよく振り返って立ち上がった。視線がぶつかる。見開かれた目に怒りと絶望が宿っている。こめかみに青筋が走っている。そんな彼を、僕は静かに見ていた。

「一緒に逃げよう。僕も手伝う」

レントは拍子抜けして、目を丸くした。椅子にすとん、と座ると、力なくうつむく。

「すまない」

レントは頼ることが苦手なやつなのだと、弱弱しく呟いたその声からわかったとき、気づかれないように少しだけ笑った。

お金が入っていないうちに前言撤回!! ごめん!! 考え中!!