Will forget, Darling.(元貴族と生物兵器の場合)

Opening【元貴族と生物兵器】

遠く霞んで、それでもその存在を知らしめる彼の国の鐘堂。

男は愛馬の首を撫で、かすかに聞こえる鐘の音に振り向いた。

「またこんなに近くまで来てたのか……未練がましくて嫌になる」

そう独りごちた男は、咥えていた煙草を地面に落とし、ぐりぐりと踏み消した。

男から少し離れた、馬車も通れそうな大きな通りの半ば。

年端も行かぬ少女が一人、遥か遠くにあるであろう自分が行かなくてはいけない国を見つめている。

普段身につけていた囚人が着るような服から普通の旅人が着るような真新しい服に着替えさせられ、目的地から遠く離れたこの場所へと置いていかれたのが約半日程前。『先生』はここをまっすぐ進めば大丈夫と言っていた。

「大丈夫、きっと、こっちで、あってる」

不安げに呟きを漏らしながら、道に沿って歩き始める。

「…………戻るか」

あの国には近付けない。男が再び馬に乗り、別の道を行こうと大きな通りに出たその時。

「……子供?」

道の真ん中をひとり、歩いては立ち止まることを繰り返すひとりの少女を見つけて馬を止めた。

少女は下を向きながら道に沿って歩いていた。『先生』が言っていた行き先を確認すべく、何度も不安に足を止めながら。

「大丈夫、あっち、建物、ある」

霞んで見える程に遠くにある目的地を目視してまた足を踏み出そうとした所、他の生き物に気が付いた。

「おうま、さん?」

男は振り向いた少女が口を開いたのを見て、馬から降りる。

「君、ひとりか?こんな所で何をしてるんだ」

ゆっくりと近づき、数歩前でしゃがんで視線を合わせた。男の身なりは、嘗ての身分からは程遠く、擦り切れた旅装だ。年端もいかぬ少女に気安く話しかけるには、不適当だという自覚があった。

少女はというと、見ていた馬から男が降りてくるのを見てビクリと肩を震わせる。

「……ひとり」

少し距離を置いて、しかし視線を合わせるようにして話しかけてくる相手に頷き、そう答えた。

「あっち、行かなくちゃ、いけないの」

少女の一歩引いたその仕草と、それでも答えてくれた彼女を安心させるように、男は口の端を上げる。

「ごめんな、こんなところに女の子が一人でいるのは心配で。……あっち……?」

「うん、あっち」

少女は男の謝罪にぶんぶんと首を振って、小さな指先で遠い行き先を指さす。

仰ぎ見ると、先程も見た高い鐘堂。男の、もう戻れない故郷。

「……あの国に、行くのかい?」

頬が引き攣るのを自覚しながらも、意識して優しく声をかける。

「あの国で、みんな待ってるの。心配してるから、いかなきゃ」

少女は『先生』から、道中他人に何か聞かれたら家族があの国に居ると言えと言われていた。

が……微妙に忘れたらしく違う台詞になっていた。

そんなこととはつゆ知らず、男は、長い髪が顔に当たるほど首を振る少女を見て笑う。

「……そうか。待ってる人がいるんじゃあ、行かなきゃな」

「うん」

行かなきゃいけない、それが自分の使命だから。少女は大きく頷いて見せた。

その境遇が自分と重なったのか、男は共感を滲ませた柔らかい口調で問いかける。

「でも……まだだいぶあるぞ。本当にひとりで行くのかい?」

「まだ、だいぶ……どのくらい?」

見える位置にあるのだから、あれを見ながら歩けば着くと思っていたけれど。

また不安を覚えて少女は眉を下げた。

「1000歩くらい?」

子どもらしい遠さの感覚と、不安そうな表情に男は苦笑する。

「1000歩じゃあつかないなぁ……急ぎの旅なのかい?」

「遠いんだ……」

1000は少女の中ではとても大きな数字だったのだろう。

「急いでいかないといけないわけじゃないけど……早くいかないと、お腹すいちゃうから」

とても1日で到着できるような距離ではないのだが、何となくすぐにたどり着けるような気がしていた。途方に暮れて肩を落とす。

「ははっ……あぁ、そうだな。お腹空いちゃうな。」

なんとも可愛らしい理由に、作らなくても笑顔がこぼれる。

「もし、君が良かったらなんだが……」

愛馬の鞍をぽんと叩く。男の荷物は少ないから、子どもひとりくらいならまだ乗れるだろうと。

「……一緒に行ってもいいかい?俺も、あの国に知り合いがいるんだ」

「おうまさん、乗せてくれるの?」

馬の鞍を叩く様子を見て、ぱぁっと表情が明るくなる。目的とは別に、馬に乗れるという事自体が嬉しいと言わんばかりに。

「勿論。こいつは力持ちだからな。」

男が愛馬の鼻筋を撫でると、彼も得意げにヒヒンと鳴いて応えた。

「おじさんもあの国に行くなら一緒でもいいね、きっと、ひとりより楽しいね」

『先生』からは、誰かと一緒に行ってはいけないとは言われていない。とにかくあの国に行って、そして……そして、何かするように言われた気がするが、なぜか上手く思い出せなかった。

「おじさん……あぁ、おじさんも寂しかったから、君が話し相手になってくれるなら丁度いい」

少女は、大人でも寂しいんだ、ときょとんとしていたが、馬をじっと見て得心したように頷く。

「おじさんずっと一人だったの?……おうまさん居てもお話しはできないもんね」

「そうなんだ。こいつも喋れればいいんだけどなぁ。」

苦笑しながらも手の汚れをシャツの裾で拭い、男は右手を差し出す。

「おじさんな、アレインって言うんだ。君の名前は?」

少女は差し出された手を両手で包み込むように握って、ひとつ頷いた。

「わたし、テトラ。アレインおじちゃんと……おうまさんの名前は?」

久しぶりに触れた他人の手。緩みそうになる涙腺を引き締めて、男は笑顔を見せる。

「テトラちゃん、だな。こいつはバルト。宜しくな。」

馬……バルトは、少女と主人を優しい瞳でじっと見ていた。

chapter2【『パンに肉を挟んだの』と、美味しいサラダ】

根無し草とて寝床は必要だ。二人旅になったのなら、尚のこと。

日が落ちて、遠くの目的地もシルエットでしか見えなくなったそんな頃、アレインはテトラを連れて、馴染みのある宿場町へと足を踏み入れた。

「やぁ、おかみさん。久しぶり。」

アレインの声掛けに、恰幅の良い店主が明るく応じて、少女との関係を問うてくる。

「やぁあんた。久しぶりだね。その子は?隠し子か何かかい?」

「あぁいや、王都に行くお使いの途中ではぐれたらしい……そう、送っていくことにしたんだ。」

店主に二人部屋と夕食の手配を頼み、きょろきょろと周辺を見回す少女を振り返って、

「お待たせ、テトラちゃん。お待ちかねのごはんだぞ。」

お腹すいちゃったら大変なんだろ、というアレインの揶揄うような声掛けに、テトラは俯く。

「えっと、えっと……わたし、お金あんまりもってない」

困ったようにそう告げたものの、テトラの腹の虫は雄弁に空腹を訴えている。

可愛らしく音を上げるお腹に、アレインは思わず笑みをこぼした。

「心配ない。おじさんはこう見えて結構頼れるおじさんなんだ。でも、そうだなぁ……」

年端もいかぬ少女に、遠慮なく食事をしてほしい。そう考えて、アレインはでっち上げられる対価はないかと考えを巡らせる。

「じゃあ、テトラちゃんにはこの後……バルトに人参をあげるお仕事を頼もうかな?」

「バルトは【一緒に】ごはんたべない?後でなの?」

でっち上げ故の違和感に戸惑ったのか、そう疑問を口にしたが、その仕事をすることによってご飯が貰えるのだと思えば納得もいく。テトラは任せろとばかりに大きく頷いた。

「おなかいっぱいたべて、バルトにもいっぱい人参あげる」

「ありがとな、バルトも喜ぶよ」

どうやら納得してくれたらしい少女に、アレインは微笑み手を差し伸べる。

「わたしもね、人参たべられるよ。あ、でもバルトの分の人参は食べたりしないよ。本当だよ」

やる気満々の様子で拳を握り締めていた少女は、差し出された手を見ておずおずと自分の手を伸ばす。

「じゃあ行こう。食堂はこの隣だ。こんな小さな店だけど、【味は】良いんだ……いてっ」

「【おいしい】ごはん、うれしい」

店主に背中を叩かれながら、アレインは逃げるように、少女は店主に笑顔を向け、共に食堂へと移動した。

早い時間にも関わらず、食堂は混みあっている。どうやら人気なのは本当らしい。

「やぁ、親父さん。おかみさんから聞いたと思うけど。」

傍らのテトラを目で示して、手を挙げて応えた料理人に頷き、近場の席を確保すべく椅子を引く。

「はい、テトラちゃん。」

「ありがとう」

椅子を引いて貰った事に対し、テトラは礼儀正しくその場で立ち止まってぺこりと頭を下げた。大人が座る椅子へと、よじ登るように腰かけると、わくわくを抑えきれないように、椅子に座ったまま地面に届かない足をプラプラとせわしなく動かしている。

「わぁ……わたし、こういうお店入るのはじめて」

「そうか……じゃあ飛びっきり美味しいものを【食べよう】な。テトラちゃん、好きな食べ物はあるかい?」

メニューを開き、テトラの方へ傾けて見せると、テトラもそれをのぞき込む。

「んー……」

好きな食べ物、と聞いて真っ先に浮かぶものが、少女には無かった。いつも大体毎日同じようなものを食べていたから。

「あのね、ええっとね、パンにお肉挟んだのとか、好き。でも黄色くて辛いやつ【ついてる】のとか、すっぱいキュウリが入ってるのは、苦

手」

自分の知らない食べ物の名前ばかりが書き連ねられたメニューに目を白黒させ、どうにかそれだけアレインに告げた。

「パンにお肉……美味しいよな。」

「おじさんも、パンとお肉好きなの?バルトも好きかなぁ……?少し持って行ってあげたら喜ぶかなぁ……?」

「ははっ……バルトは人参の方が好きだから、後で沢山持ってってやってくれ。」

「……人参、注文しておかなくって、平気?」

心配そうにそう耳打ちするテトラに、アレインも笑って耳打ちを返す。

「大丈夫、おじさんが泊まるときには、おかみさんが用意しておいてくれるんだ。」

「それなら安心だね。人参なくなっちゃったら可哀想だもん。」

ハンバーガーかな、それともホットドッグ?アレインは思案しながらもとりあえず手を挙げて店員を呼ぶ。

「“パンに肉挟んだの”ふたつ、辛いのと酸っぱいの抜きで。それと、フライドポテトと……トマトとチーズのサラダ」

馴染みの店だ。こう言えば何か間違いのないものが出てくるだろうと見越して、宜しく、と【注文】する。少女は注文された品々を聞いて、嬉しそうに微笑んだ。

「ポテト揚げたやつとサラダも食べるの?いっぱいだね。おじさん大人だからいっぱい食べられるんだね」

「おじさんは勿論いっぱい食べるが、テトラちゃんもサラダ食べるんだぞ」

早々とサラダを持ってきた店員から皿を受け取り、トマトとチーズを数切れずつ、テトラの皿に取り分けて言う。特に嫌いではないのか、それとも空腹だからか。テトラはフォークを握り締め、躊躇いなくトマトとチーズを一息に刺し貫く。

「いただきますっ」

「テトラちゃんは好き嫌いしないんだな。偉い偉い。」

アレインは自分もフォークでトマトとチーズを突き刺して、安心したようにそう呟いた。しかし、テトラはトマトとチーズを頬張りながら、首を横に振る。

「偉く、ないよ。なんでも食べないと、駄目な子なの」

しゅんとした雰囲気を漂わせたが、嫌いな食べ物を食べていると思われてはいけないと考えたのか慌てて顔を上げた。

「でもこのトマトは新鮮だし、チーズと合わせるとおいしい。おいしいサラダ」

「……君くらいの歳なら、好き嫌いがあって当然だと思うが……親御さんが厳しいのかい?」

アレインは怪訝な顔で問いかけると、店員からフライドポテトと大きなホットドッグを受け取り、テトラの前に差し出す。テトラは、親はいないと言っていいものかわからず言葉を詰まらせた。親代わりといえば、実験室にいた『先生』だろうか。

「きびしい。ちゃんと決められたもの食べないと、怒られちゃう」

テトラは眉を顰め、困った顔をするも、自分の口よりも大分大きなホットドックが来れば「わぁ!」と歓声を上げた。

「こんなに食べていいの?ポテトも?いいの?」

全部たべたらお腹【壊す】かも、と不安もあれど食欲には勝てないようで、両手でホットドックを掴むと齧り付いた。

少女の目まぐるしい表情の変化に、せめて自分との旅中には、好きなものを【満足】いくまで食べてもらおうと頬を弛める。

「……おじさんは、テトラちゃんが美味しく食べてくれると嬉しいし、偉いと思うよ。」

それから袖を捲って、大きなホットドッグを手に取った。

「じゃあ、俺もいただきます。」

chapter3【蝶々の食堂とお姫様】

宿から出て、再び二人の短い旅が始まる。馬の背に乗せて貰いながら行く旅路は歩くよりもずっと快適で、少女は目前の馬の首に手を伸ばす。

「バルトいいこね。いいこ」

撫でるというよりもぺちぺちと叩くような仕草で馬を労った。褒められたのが分かったのか、バルトは得意げに鼻息を吐き出している。

「全く、鼻の下伸ばしやがって……」

そんな時、2人とバルトは、ひらひらと宙を舞う何かを追い越した。

「あっ……おじさん、ちょうちょ!」

もうひとひら、目の前を横切る蝶を目で追っていくと、街道から少し離れた森が見える。

「なんかむこうから【いい香り】がする。甘いお菓子とかあるのかも」

「お菓子?そんなものは……いや、行ってみるか。」

アレインは手綱を操り、バルトの鼻先を森へと向けた。

目的地から僅かに逸れてしまうが、方向を変えた馬にテトラはわくわくが抑えきれない様子で弾んだ声を上げる。

「なんか甘いような、あとなんか大人のお姉さんとかからするような、ふわーっとした香りするよ。ちょうちょさんもきっとその甘いの食べに向こうにいったんだよ。お菓子屋さんかなー」

きゃっきゃと【はしゃぎ】ながら身を乗り出して進む先を見やる。

「はは……たぶんそのいい香りってのは……」

森をしばらく歩くと、バルトは足を止めた。

「これのことだな。」

森の中の開けた空間。目の前には、一面の【花】畑が広がっていた。

少女は色とりどりの花が咲き乱れる花畑を前にして、両の瞳を輝かせて頬を紅潮させた。

「お花だぁ……!【きれい】きれい。赤とか、黄色とか、ピンクとか、えっと他もいっぱいある!」

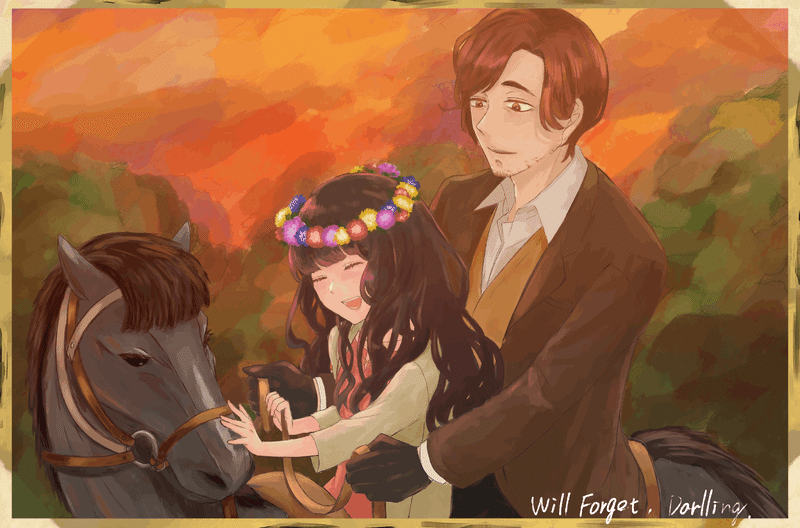

見渡す限りの花、花、花……ぐるりと首を動かして、少女は男を振り仰いだ。

「おじさん、降りて近くでお花見たい」

【楽し】そうにはしゃぐテトラに、アレインも目尻を下げて馬を降り、次いで少女も降ろす。

「あぁ、行ってみるか。」

待ちきれない、早く早くといった表情で抱き上げられ、地に足が付くとすぐさま少女はアレインの手を引く。

「お菓子屋さんじゃなかったけど、ちょうちょさんのご飯屋さんだったねぇ」

「あぁ、ちょうちょさん達も美味しい飯屋を知ってるんだな」

少女にはどの蝶が最初に追ったものかはわからなかったが、花の周りを蝶が舞っている様子を見て指をさす。

「おじさん、このお花は少し貰ってもだいじょうぶ?」

アレインも手を引かれるままに花畑へと歩を進め、花の少ない場所を選んで腰を下ろした。

「あぁ、ここは誰の花畑でもないからな。怪我しないように気をつけるんだよ。」

「うん!」

こく、と大きく頷くと色んな花からお気に入りを吟味すべくしゃがみ込んで見比べ始めた。

「これかな、でもちっちゃいな。こっちかな、でもはっぱがトゲトゲしてる」

あれでもない、これでもないと選り分け、最後に選んだのは【大輪】の赤い花。茎の上から手折ってそれを髪に差すと、テトラはアレインに走り寄った。

「みてみて、おじさん、かわいい?」

「あぁ、可愛いし、とってもよく似合うよ。お姫様みたいだ。」

「んふふー」

「ふふ。あぁ……そうだ」

アレインは目を細め、近くの花から綺麗なものを選んで、組み合わせる……かつて婚約者だった彼女に教わったことを思い出して。

「なに、なに?何作ってるの?」

「ちょっと待っててな……さ、お姫様にはこれがないとな」

テトラの頭に、【花冠】を乗せた。テトラは頭に乗った花冠に一瞬キョトンとして、それから再び満面の笑みを咲かせる。

「すごいすごーい!おはなのかんむりだ。おひめさまみたい!おじさん、かんむり作れるなんて、おはなやさんだったの?」

「昔な、教えて貰ったんだ。上手にできて良かった。」

「おじさんの、おはなの先生?」

その問いに笑顔で応え、少女の髪を優しく撫でると、アレインは立ち上がって尻についた草を払う。

「そろそろ行こうか、テトラちゃん。俺達も、次のご飯食べる場所を探さないとな。」

テトラは撫でられて嬉しそうに微笑み、立ち上がったアレインのズボンを置いて行かれないようにと片手で掴む。

「なんだかあまいもの食べたくなっちゃったね。はちみついっぱいかかったふわふわのやつとか」

貰った花冠を【壊し】てしまわないように空いた方の手でしっかりと支え、次のご飯も楽しみだと少女は笑顔を浮かべた。

chapter4【雷雨と怖がり】

花畑を後にして、2人は再びバルトの背に乗って森沿いの道を歩く。

「さっきまであんなに【晴れ】てたのに。お空、黒くなってってる」

「雲が厚くなってきたな。一雨来るかもしれない。」

確かこの近くに猟師小屋があったはず。アレインがそう考えた途端、少女の頬に当たる大きな雨粒。

くしくしと袖で濡れた部分を拭っているうちに、バケツをひっくり返したような【ひどい雨】が降ってきた。

「わぁ、わぁぁ……!」

「うわっ……テトラちゃん、大丈夫かい!?」

悲鳴を上げるテトラを咄嗟にコートの中に匿うと、内側からしがみつく手の感触。少女が濡れてしまわないようコートをきつく巻き付け、アレインは猟師小屋へと急いだ。

「……っあった!あそこに入ろう!」

耳を覆いたくなるほどの轟音を立てて降り注ぐ雨の中、どうにかこうにか猟師小屋に辿り着き、2人は転がるようにバルトから降りた。

小屋は随分古かったが、幸い【雨漏り】もなく雨風はしのげそうだ。

「はぁ……あ、ごめんな。苦しくなかったかい?」

勢いに任せて脇に抱えたままだったテトラを降ろし、アレインは疲れ果てたように座り込む。

テトラもその隣へとしゃがみ込み、ぎゅうと耳を塞いで目を閉じた。

「おじさん、あのね、私ね、大きい音【怖い】……」

「そうだな……気休めだが、これでも被っててくれ」

アレインは怖がるテトラを心配そうに覗き込むと、コートを脱ぎ、水気を切ってテトラの頭から被せる。少し肌【寒い】が、気温は高いから大丈夫だろう。

テトラはぎゅっと目を閉じて耳を塞いでいたが、コートが頭にかかるのがわかってそぉっと目を開き耳を塞いでいた手も外す。

「……あり、が……」

おどおどとお礼を言おうとした途端、周囲が一瞬真っ白になる。

数秒置いて腹まで響く轟音――【雷】だ。

「わぁーーー!」

「うわっ」

少女は本当に身体を数センチ飛び跳ねさせて、あわあわ周囲を見渡したあとに隣のアレインへぎゅうっとしがみつく。

「あぁ、大丈夫、大丈夫だよ。」

アレインはしがみついてくるテトラの背をそっと撫で、雷から守るようにコートごと抱き寄せた。

「【風も強くなって】きたな……」

抱き寄せられ、少し安心したのだろうか。少女がコートの下から話しかけてきた。

「ゴロゴロ落ちてきたらしんじゃう……?風でおうち【壊れ】ない……?」

それでもしがみついたまま、半べそなのが分かる震えた声で不安を吐き出す。アレインもそんなことは分かる訳もないと解ってはいるが、聞かずにはいられなかった。

「おじさん、怖くない?」

「……大丈夫だよ、テトラちゃんは、おじさんが守るからな」

アレインは不安が少女に伝わらないよう、ぐっと唇を噛み締める。かつて婚約者すら守れなかった自分が、こんな台詞を言うなんて。何の【因果】だろうと自嘲しながら。

「実はな、おじさんもちょっと怖い。だから、もう暫くぎゅっとしてても良いかい?」

テトラの不安が少しでも和らぐよう、笑ってそう呟いた。

chapter5【咳嗽とはじめての看病】

突然の豪雨からどのくらい経っただろうか。テトラはふと目を開く。どうやら守って貰える安心感から【眠って】しまっていたらしい。

「……おじさん?」

抱きしめてくれている人の温もりが心地よく感じていた気がするが、それがなんだか【熱】い気がして。

心配そうに顔を上げてアレインの様子を窺う。

「……あぁ、目が覚めたのか。おはよう、テトラちゃん」

アレインは薄っすらと目を開ける。お互い【無事】で良かったと笑う顔が、どう見ても赤い。

「さぁ、そろそろ出……ゴホッ、う……」

立ち上がろうとしたが、体を丸め咳き込んでしまう。

「おじさん……!」

咳込む様子を見て少女の方が【慌てて】が立ち上がり、アレインの背を撫でる。

「おじさん、風邪ひいちゃった。雨に濡れて、私にコート貸したから。風邪ひいちゃった」

おろおろとしながら小屋の内部を見回す。造りはしっかりしていないが簡易ベッドの様なものを見つけると、それを指さしてアレインの肩口を引いた。

「おじさん歩ける?あっち、身体横にごろってできそう。横になってもうちょっと休もう?」

「げほ、げほっ……ごめん、大丈夫……ちょっと寝たら【よくなる】から……」

アレインは申し訳なさそうに眉を下げ、這う這うの体でベッドへ向かうと倒れ込むように体を横たえすぐに目を閉じる。

テトラはそれを見届けてからも、そわそわと落ち着かなかった。

「【どうしよう】……。何か、美味しい物……」

病気になった時は睡眠、お薬、栄養のある食事という知識はあったが……薬も食べ物も、自分は持っていない。小屋の中を歩き回り、何か食べるものは残されていないか見てまわるも、常備してあるものは少ないようで何も見つからない。

「頭に、なんか冷たいもの、乗せる」

辛うじて見つけた布切れを握り締めて、せめてもの看病をと小屋の外へ出た。

扉を開けると、軒下にいるバルトが目に入る。

「こわかったよね、ひとりで、いいこね、いいこ」

近づいて前足の辺りを2,3度撫でた後に、雨水を貯め込んでいる半壊した水桶を見つけ、そこに布を浸してぎゅっぎゅ、と絞る。

「おじさんがぴんちだから、もうすこしいいこにしててね」

馬に言い聞かせるように話かけた後、また小屋に戻り、急いでアレインの傍へ駆けつける。まだしっかり水切りできていない布をべしゃりと彼の額へ乗せると、彼の目が薄く開いた。

「……!!テトラちゃん!っけほ」

どうやらテトラが外に出ている間、意識を取り戻していたらしい。またひどく咳き込みながらも、アレインはテトラの手を強く握る。

「良かった、いなくなったのかと思った……」

少女は手を握られて驚いたように目を白黒させた。額に乗せた布が冷たすぎたのだろうか、と思っていたが、続く言葉に自分を心配してくれていたことを理解し、ぎゅっと手を握り返す。

「……おじさんと私はいっしょにあの国へ行くんでしょ。先に行ったりしないよ」

微笑み、すがるように握られたその手を撫でて、

「よくなるまで【そばにいる】から、おじさんは死んじゃ駄目だよ。絶対、駄目だよ?」

アレインは握り返された手の心地良さに、安心したように目を閉じた。

「……死なない、死なないよ。ありがとう、テトラちゃん。」

穏やかな寝息をたて、アレインは眠りにつく。きっと目覚めた時には熱も下がっていることだろう。

Final chapter.【約束と永いお別れ】

あんなに遠くにみえていた目的地が、もうすぐ近くに迫っていた。最初に少女が言った「あと1000歩」大体そのくらいかもしれない。

馬上のテトラは寂しそうに馬の首を撫でる。もうすぐ、お別れだ。

「おじさん、ありがと。歩いてたらすっごくすっごく……もっともーっと時間がかかる所だった」

「……あぁ。おじさんも、バルトも、テトラちゃんと一緒に来れて良かったよ。」

アレインはテトラの頭を撫で、微笑む。遠く見える門には衛兵がおり、やはり国に足を踏み入れることは叶わないと悟った。

「……おじさんはここまでだ。後はひとりで行けるかい?」

「……うん、大丈夫!バルトから降ろしてもらえる?」

テトラは撫でられて、また「えへへ」と嬉しそうに微笑む。一緒に国まで入る事はしない、という言葉に「何故」という気持ちと「よかった」という気持ちが溢れながらも元気に頷いた。

「……あのね、アレインおじさん」

「ん?どうした、テトラちゃん。」

アレインは先に馬から降りて少女を抱き抱える。そっと地面に降ろし、改まった様子のテトラの前へ、目線を合わせるようにしゃがみ込んだ。

少女は地に足が付いたところでアレインに向き直る。短い間に手に入れたたくさんの思い出を、ひとつひとつ思い返して。

「おにく挟んだパン、いっぱい食べたりね、あんまりしたことなかったから凄く美味しかったし、楽しかった」

「あとね」と恥ずかしそうに更に言葉を続ける。

「お花のかんむりもね、生まれて初めて作って貰ってね、おひめさまみたいで嬉しかったの」

アレインもまた、ひとつひとつ噛み締めるように、少女の話に何度も頷く。

「あぁ……俺も、すっごく楽しかった。」

そして、まるで娘が出来たみたいで、という言葉を飲み込む。テトラには家族がいるのだから、と。

「すっごい雨の時も守ってくれたし、おじさんだいすき!」

テトラはぐっと両の拳を握り締め、体全体で気持ちを表現するように高く掲げる。

「いっぱい貰ってばっかりだけど……おじさんが一緒にいかないなら、最後におねがいがあるの」

アレインはなんでもないように与えられた『だいすき』の言葉に大きく目を見開き、続けられた『おねがい』に、小さく首を傾げる。

「なんだい?おじさんにできることなら、なんでも言ってごらん?」

あのね、あのね、と少しだけ言い淀むテトラ。アレインは、その言葉をじっと待った。

「あのね……わたしと来た道を、まっすぐに、ふりかえらないでバルトに乗って走って行って欲しいの」

少女は真剣な眼差しで告げる。彼の国にたどり着いた、その先――テトラの使命の先に何があるか、入口付近まで辿り着いて漸く……思い出してしまったから。

「大きな音がしたりしても、戻ってきちゃ駄目、だよ」

「それは……勿論、構わないが」

笑ったり、泣いたり……ずっと見てきたテトラとは全く違うその様子に、アレインの胸に不安が込み上げる。

「どうしてそんな……テトラちゃん、理由は教えられないのかい?」

理由。少女は少しの間、言葉に詰まる。

自分が国を亡ぼす為に作られた存在だからか。異形の姿を見られたくないからか。

……否。

「……もどって来ちゃったら、もう一回おじさんとお別れするのが悲しくなるから!」

難しい事はよくわからない。ただ単純に、辛い別れを経験したくないから。テトラは心から思った事だけを伝えた。

「もう会えないかもしれないけど、私の事忘れないでね。私もおじさんの事忘れないよ……!」

その答えに、アレインは到底納得出来なかった。それでも、少女が精一杯伝えてくれた理由だ。

「……分かった。おじさんも、ずっとテトラちゃんのことを忘れないよ。」

アレインはテトラの手を握り、何度も頷く。テトラも、自分よりずっと大きな手をぎゅっと握り返す。この温もりを忘れない様に。

「その代わり、おじさんのお願いもひとつ、聞いてくれるかい?」

「おじさんのおねがい?わたしにできること?」

今のテトラにできることは、きっと、とても少ない。それは彼女自身分かっていた。テトラが聞き返すと、アレインは眉を下げたまま、笑顔を作った。拭いきれぬ不安と寂しさを、必死で押し殺して。

「あぁ……もし、もしもだ。テトラちゃんに辛いことや苦しいことがあったら、二人で最初にごはんを食べたお店に来てくれないかい?」

叶うことはないのかもしれない。そう思いながらも、少女とのよすがをつなぎ留めずにはいられなかった。これはアレインの、ただの我儘にすぎない。

「おじさんは、一年に一回、今の季節……必ずあの町に行くから。」

「そしたらおじさんとまた会えるね!」

けれども少女は嬉しそうに微笑んだ。そうだったらいい。アレインの願いだけではなく、それはそうなれたらという少女の願いでもあった。

「もしかしたらすぐにはいけないかもしれないけど、へいきになったらあのお店にいくね。その時おじさんがいなかったら、お手紙をお店の人に渡すね」

「よし、約束だ。」

少女は何度も、何度も頷いて……名残惜しそうに握っていた手を離す。距離を取る様に数歩下がって

「それじゃ、その時まで……さよなら、じゃなくって……またね!」

「……あぁ。またな、テトラちゃん。」

するりと離れた手を思った以上に恋しく感じ、アレインは誤魔化すように拳を握る。立ち上がって鞍に手をかけると、バルトも別れを悟ったのか惜しむように嘶いた。

テトラはアレインに背を向けて駆けだす。笑顔で、彼の国へ向けて。

身体の中にいる自分以外の何かが頭の中で叫ぶ「壊せ」「壊せ」「全てを破壊しろ」と。

彼の国へとの距離が近づくにつれてその声、意識が「何か」に浸食されていく。

アレインは暫くその背を見つめ……だがテトラの願いを叶えるために、バルトを駆った。

振り返らずに、来た道を戻っていく。

衛兵が走りくる子供らしき姿に気が付き、近寄ると―――悲鳴が響き渡る。

その悲鳴に、アレインが気づくことはない。その背は、すでに遥か遠くに過ぎ去っていた。

Fin.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?