No.10 なぜ面河”第一”小学校のみが生まれたのか?

皆さまこんにちは。5月も半ば。いまだジャンパーが手放せない、面河地区・地域おこし協力隊のくわなです。

前回は、大味川(おおみかわ)地区を拓いたとされる、「大味川六人衆」についてお話させていただきました。

(前回記事はこちら↓)

前回から引き続き、今回も大味川にまつわるお話を進めていきたいと思います。

今回の主人公は「面河第一小学校」です。“第一“というからには、第二・第三小学校もあったのだろう……と考えるのが自然でしょう。ところが、面河地区の皆さんならご存知の通り、それらの小学校が誕生することはありませんでした。

今回は、面河第一小学校の誕生経緯を追いながら、第一小学校のみが生まれた理由を探っていきたいと思います。

面河第一小学校の概要

まずは面河第一小学校、通称「面一小(おもいちしょう)」の所在地などを軽く紹介していきます。

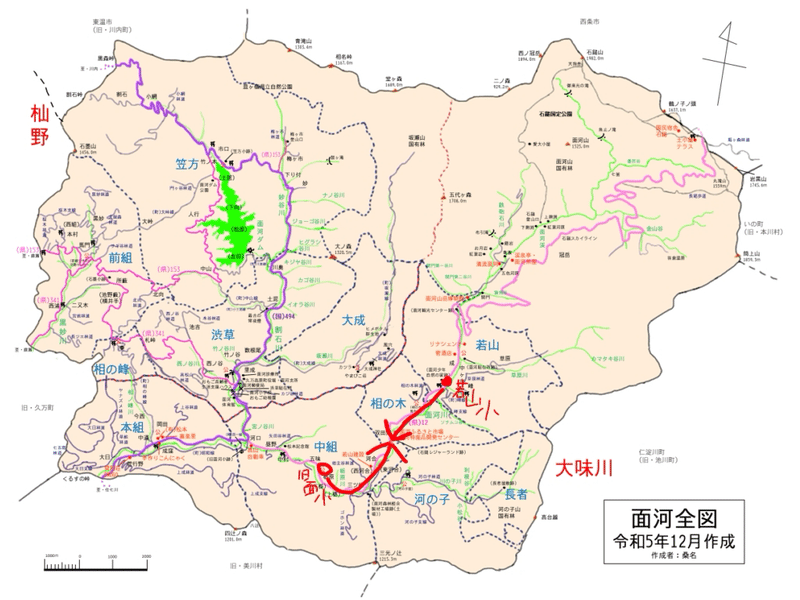

面一が誕生したのは昭和29年(1954年)。中組(なかぐみ)にあった「面河小学校(通称:旧面小)」と、本組(ほんくみ)にあった「城山小学校(通称:城山小(じょうざんしょう))」が統合することで誕生しました。

その際、新たに木造平屋建ての校舎が立てられたのは、旧面小と城山小のほぼ中央に位置する、中組の通仙橋(つうせんばし)の下でした。

ちなみに当時、校舎建設費・480万円(令和現在の価値で約2857万円)、整地費・150万円(現在の約893万円)、校舎へ続く橋=河口橋(こうぐちばし)の架設費が250万円(現在の約1488万円)を要したそうです。合計すると880万円、令和現在の価値に置き換えると約5239万円に上る大事業だったことが分かります。(※1)

以後、平成12年(2000年)までの46年間、面一小は多くの卒業生を送り出すこととなりました。

校舎の真上には、今も残る通仙橋がある

3校への統合計画

さて、ここからは少し時間をさかのぼり、面一小が誕生するまでの経緯を見ていきましょう。

時代は昭和20年代中ごろ。以前紹介した人口変遷と見比べると、人口自体はピークを迎えていたころになります。

しかし、当時6校あった面河の小学校の運営状況はというと、いずれも小規模であり、大半は複式学級でした。(※2)

それによって、学力向上へ支障をきたしたり、村の教育予算配分が複雑になったり、各校への配分が少額になったりするといった問題が浮上しました。

このような状況を受け、当時の高岡直雪村長を中心に、小学校を3校へ統合する計画が打ち出されたのです。

6校あった小学校を3校に統合する計画は以下の通りです。

1.若山小(若山)+面河小(中組)=第一小

2.渋草小(渋草)+城山小(本組)=第二小

3.石墨小(前組)+笠方小(笠方)=第三小

以上の3校区制にすることで、児童の学力向上および教育予算の合理化を図ることにしました。

3校統合計画の頓挫

この第一から第三までの3校へ統合する計画を進めるために、まず白羽の矢が立ったのは、若山小と面河小を統合する「第一小」の計画でした。

理由としては、校舎の老朽化がひどく、早急に建て替える必要があったためです。新校舎を建てるタイミングで統合することで、一校のみの建て替えで終えたいという思惑があったとも考えられます。

若山正八幡宮の近くにあり、この上には後の校舎が今も残っている

(令和6年5月撮影)

しかし、事は単純には進みませんでした。

協議が進む中で、校地、通学、予算を中心に様々な問題が続発したのです。あくまでくわなの考察ですが、特に学校を建設する場所について、大きな課題があったのではないかと考えられます。

当時の若山小(現・自然の家跡地)と旧面河小(現・中組公民館)の位置を考えると、その中央に来るのは相の木地区あたり。

現在こそ相の木には盛土によって作られた広い土地に「面河ふるさとの駅」があります。ですが、当時の技術では斜面が切り立ったこの地区に、学校を作るというのは極めて難しかったのだろうと考えられます。

かといって、どちらかの校地を再利用するとなると、一方の地区の児童が通学で大変な思いをしてしまいます。

ここに校舎を建てるのは不都合があったのだろう

詳細はどうあれ、結局この若山小と旧面河小を統合する第一小の計画は、両校の協力を得ることができずに、完全に頓挫してしまったのです。

新案と第一小学校の誕生

若山小と旧面河小の統合計画は頓挫してしまいましたが、かといって先の事情がある都合上、統合計画そのものを廃止することはできません。

そこで次なる案として持ち出されたのが、中組の旧面河小と本組の城山小を統合するというものでした。

現在は中組公民館が建っている

(令和6年5月撮影)

現在は、その名を引き継ぐ城山公民館が建っている

(令和6年5月撮影)

この両校の間にある通仙橋付近には多少平らな土地があり、どちらの地域から通学するとしても、概ね同じ距離で通うことができると判断されたのでしょう。土地の持ち主であった高岡勇氏、および高岡広三氏から土地を譲り受ける話もまとまり、晴れて2校の統合が決定したのでした。

こうして誕生したのが「面河第一小学校」でした。

あくまでも6つの小学校を統合していく計画の延長線上にあり、第二・第三の統合も見据えた上で、「第一」の呼称がそのまま採用されたのです。

ところがその後、第二・第三小学校が誕生することはありませんでした。

その理由については、明確な記録がありませんでしたので、以下、いくつか考えられる問題を羅列してみます。

①旧面河小と城山小学校を統合したことにより、若山小と他校の統合が難しくなった。

これについては、ほぼ間違いないと言えるでしょう。若山地区と隣接していた旧面河小との統合が、立地や通学の関係上かなわなかった。そうなると、他に若山地区と接する地域に小学校はありませんので、早々に統合はあきらめていたと思われます。

実際に面一小が誕生した翌年に、若山小は新校舎に建て替わっており、この時点で合計3校とする計画が、完全に白紙となっていたことは明白です。

昭和46年(1971年)以降は「面河自然の家」として活用されたが、平成28年(2016年)にその役目を終えている

(令和6年5月撮影)

②杣野地区の学校の距離がそれぞれ遠かった

杣野地区に当時あった、笠方小・石墨小・渋草小は、それぞれ10km前後の距離があります。どの校区も元から広く、中間地点に学校を置くとしても、毎日徒歩で通学することがかなわない児童が出てくる可能性もあったと思われます。

また、いずれか2校が統合すると、①の理由と合わせると必然的に1校は余ってしまうことになります。その不平等さを考慮したことで、杣野地区の統合が進まなかったとも考えられます。

③面河ダム建設により、算段が立たなかった

面河ダム建設の計画が浮上したのは昭和26年(1951年)のこと。この時期はぴったり3校統合計画の時期と重なります。杣野地区のうち2校を統合するとして、どの集落・つまり校区が残るのかわからない笠方小と、どちらか1校を統合する計画を立てるのは難しいでしょう。

また、仮に渋草・石墨の2校が統合すると、今度は笠方小にどれだけの生徒が残るのか予測が立たず、渋草+石墨小と笠方小の人数差が開きすぎる可能性が浮上します。

このように、どう転ぶのかわからなかったダム建設の影響によって、統合に踏み切れなかった側面はあったのではないでしょうか?

いずれにせよ、このような経緯で第一小学校が誕生し、第二・第三の計画が続かなかったことによって、第一小学校のみが存在するという状態に至ったのでした。

この時期はまだ、土間の部分が吹きさらしになっていることが分かる

(1997年頃・面河村所蔵写真)

面一小のその後

面一小は、その後10数年は大きく形を変えることはありませんでしたが、自衛隊によって本組からの通学路が整備されたり、新たな通学用の橋=面一橋が懸架されたりと、児童の通学をより安全に、快適にするための開発が進んでいきました。

ですが、昭和45年(1970年)には生徒数の減少により、以前は頓挫した若山小との統合が現実に。それによって大味川地区の小学校は1校となりました。

そこから平成11年度(1999年度)まで変わらぬ校区で面一小は歴史を紡いでいきましたが、平成12年4月に、杣野地区で唯一残っていた渋草小学校と統合。新たに面河小学校として出発することとなりました。

そしてこの時、面河小学校の校舎自体は面一小のものがそのまま使われることとなりました。

そんな校舎も平成22年(2010年)、渋草に新校舎が建築されたことにより、老朽化を理由に取り壊されるに至りました。昭和29年から子どもたちを見守ってきた木造平屋の校舎が、56年の歴史に幕を閉じた瞬間でした。

この時は既に面河小学校となっており、土間の手前に壁が作られている

(平成21年・筆者撮影)

まとめ

ここまで面河第一小学校の誕生経緯とその後、第二・第三の小学校が生まれなかった理由の考察をお話してきましたがいかがだったでしょうか?

面河第一小学校は、ある意味では様々な時世・地理的要因の影響を受け、そのたびに対応に追われてきた結果の産物と言えるでしょう。

ですが、その時々で子どもたちにとってどのような学校の形が最適なのか、考えられ続けた結果が、この面一小の誕生や、その後の変遷につながったのだと私は考えています。

現在、面河地区にある小学校は面河小学校の1校のみ。全校児童は当時からは考えられない9名という人数で成り立っています。

ですがこれも、子どもたちや地域にとって最も良い形を追求した上での結果ではないでしょうか?

今回はしっかり踏み込めていませんが、地域にとって子どもたちの存在はとても重要です。この面河小学校を未来へ遺していくために、何ができるのかを考えていきたいものですね。そんなところで、今回のお話を終えたいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この校舎で、いつまでも子どもたちに活躍してほしいものである

(令和6年3月撮影)

【注釈一覧】

(※1) 下記の消費者物価計算機参照。消費者物価指数・CPIを基準としている。

(※2)小規模とは言っても、統合直前でも両校合わせて160人の児童がおり、現在よりは圧倒的に児童数が多かった。

【参考文献】

・面河村誌(1980年・面河村)

・閉村記念誌 刻を超えて(2004年・面河村)

・沿革 | 久万高原町立面河小学校 (esnet.ed.jp)

・日本円貨幣価値計算機 (yaruzou.net)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?