落語ラン vol.6 「浜野矩随ラン」

先日、桂三木助師匠の「小間物屋政談」を聞きました。この中に出てくる江戸きっての小間物屋「若狭屋甚兵衛」は、箱根の山中で賊に襲われたことが原因で小田原宿で頓死してしまいます。で、もう一つ「若狭屋甚兵衛」が出てくる噺があります。それがこの「浜野矩随」ですね。ここでの若狭屋は小間物屋というよりは、骨董商なのでしょうが芝神明町には芝大神宮もありますし、近所には増上寺もあります。参詣者向けのこういったお店はさぞ繁盛したことでしょう。いずれにしても、若狭屋甚兵衛というのは実在したんでしょうね。

今回は、芝方面に走ることもあり、佐賀関連で是非見に行こうと思っていたこと(こちらは落語とは関係なし)もあり、割と長いランでした。

あらすじ

【神田小柳町】の浜野矩随は父親の浜野矩康(腰元彫りの名人)を継ぐが、その腕は足元にも及ばない。昔のよしみで【芝神明町】の若狭屋甚兵衛だけがどんな作品でも一分で買ってくれていた。ある時、矩随が若駒を持ってきたので、見ると足が三本しかない。眠気に負けて彫り落してしまったという。さすがの若狭屋も「これからは縁を切るから5両渡してやろう。以降ここの敷居を二度とまたぐんでないぞ。死に方が分からなければ表に出て左にいけば吾妻橋がある。そこから身を投げな。右に行けば【芝増上寺】だ。そこの門前に枝ぶりの良い松がある。その松で首をくくんな。」と突き放す。家に帰り付き、母親にも状況を悟られた矩随。母親は「死にたければ死んでも良いが、最後に形見の観音様を彫って欲しい。」と懇願する。進退窮まった矩随は、水垢離のあと一心不乱に四日間観音様を彫り続けた。隣では母親の念仏。彫り上げた矩随は、観音様を母親に渡す。ほれぼれと見とれていた母親は「もう一度若狭屋さんに行って、30両びた一文負からないと見せておいで!その前にお水をちょうだい。半分はお前もお飲み。」と浜野矩随を送り出したのだが…。

ランニングコース

(東大医学部)→神田小柳町(神田須田町)→芝神明町→芝神網町→芝増上寺

神田小柳町

スタートは神田小柳町、今の神田須田町です。落語「千両みかん」に万屋惣兵衛という果物問屋が出て来ますが、数年前までここに万惣フルーツパーラーがありました(今はドーミーイン(ホテル)になってしまいました)。多町の青果市場はたいそう賑わっていたそうで、同じく須田町1丁目に碑が残っています。ここから中央通りで芝を目指します。

芝新明町

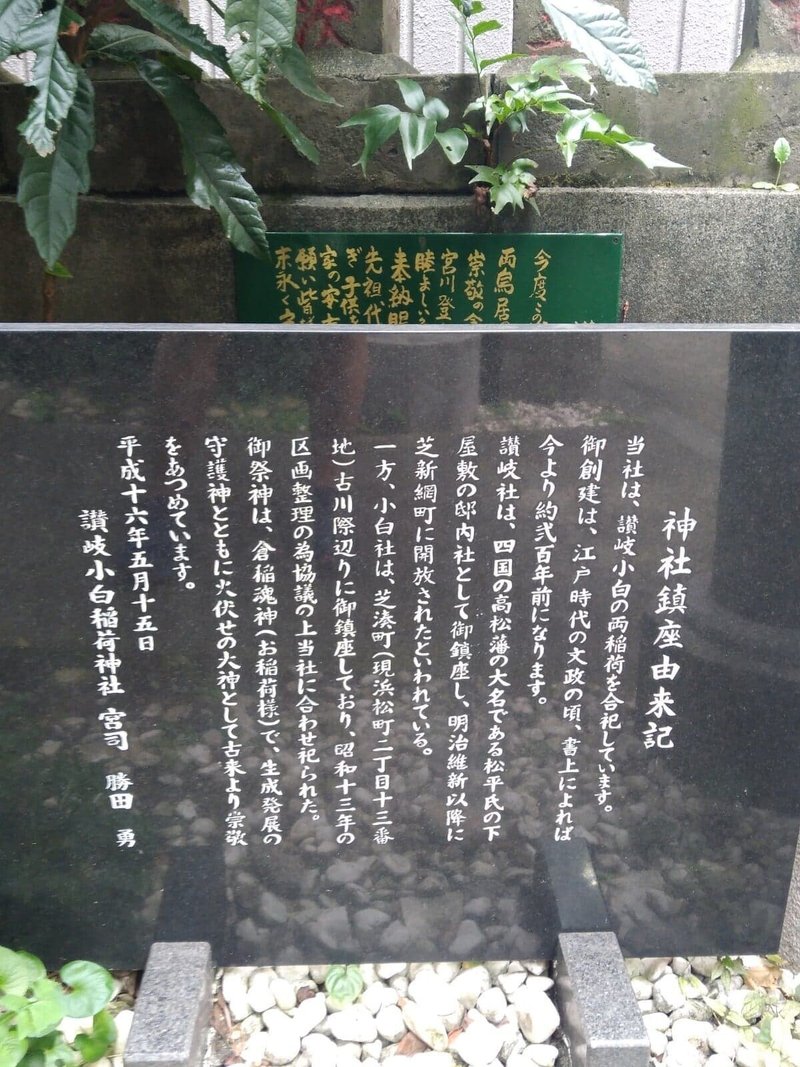

中央通りをずっと南に進む(これは以前に黄金餅言い立てルートで通っています)と、芝に出て来ます。芝神明町は、芝大神宮がありますので、若狭屋のみならず色々なお店でさぞかし賑わっていたことでしょう。芝大神宮は、相撲や色んな芸能を行っていたようで、境内には力石(力比べ用の大きな石)があったりします。また、「め組事件(め組の喧嘩)」という町火消しと力士連中の大規模な喧嘩の中心でもあります。また、鳥居の寄進者名などを見ると、色々とあった地域なんだなぁということが分かります(後述)。基本的には、ここがゴールで、神田小柳町からはちょうど7キロといったところでしょうか。

芝増上寺

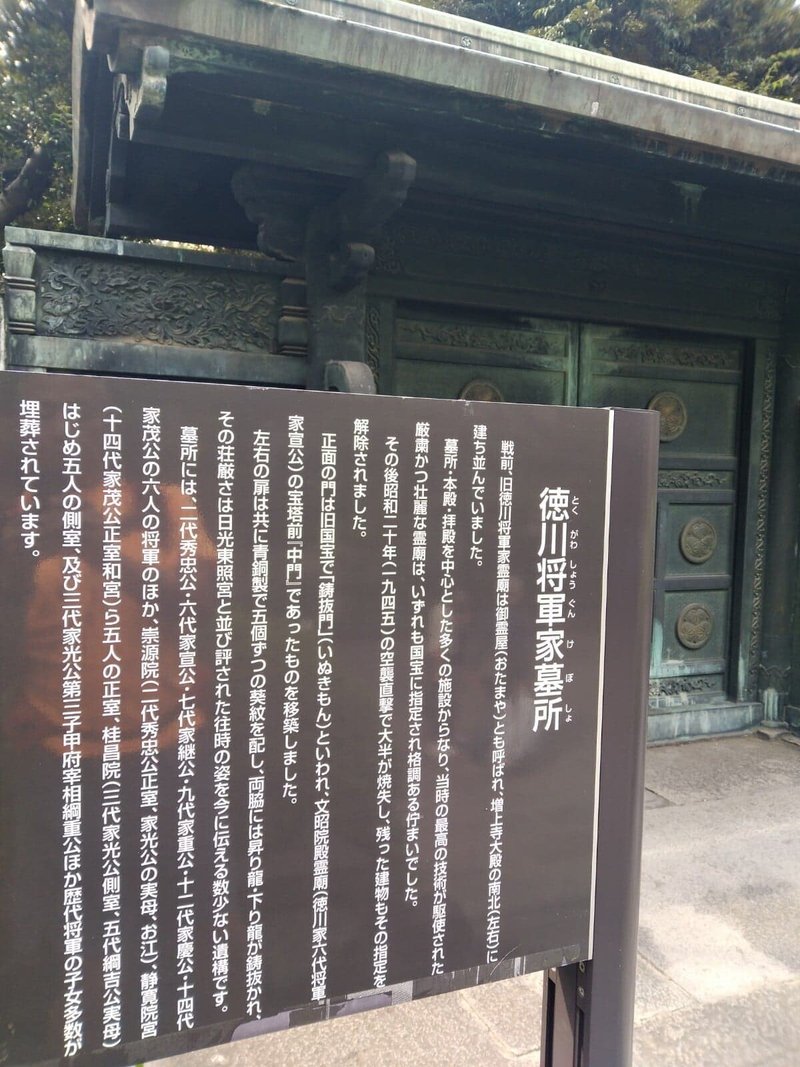

増上寺は、ご承知の通り徳川家所縁のお寺で、日枝神社とともに江戸の裏鬼門を護っています。代々の将軍の墓所もありますね。浜野矩随にも出てくる大きな松があるかキョロキョロすると、立派な松がありました。が、近づくと、これはいわゆる「グラント松」で第18代大統領グラント(将軍)が来日時に記念植樹したものでありました…。

浜野矩随ラン番外編

今回、芝神明町方面に行くことにしたので、ついでに芝界隈を回ってみようと思いました。というのは、佐賀出身の私は東大の前身である医学校の初代校長である相良知安先生の足跡にはもともと興味を持っていたため、色々と確認をしてみたいと思ったのと、そもそも芝と言えば「芝浜」の魚勝さんの家がどの辺だったかな?とも思っていたためです。

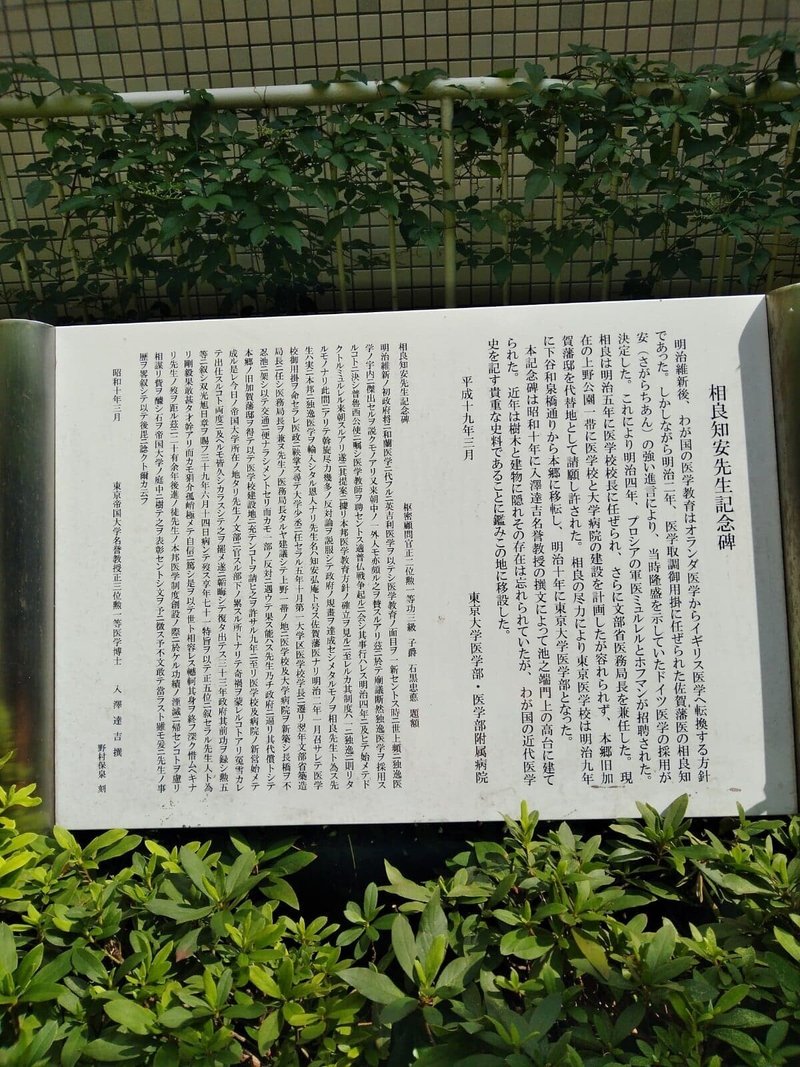

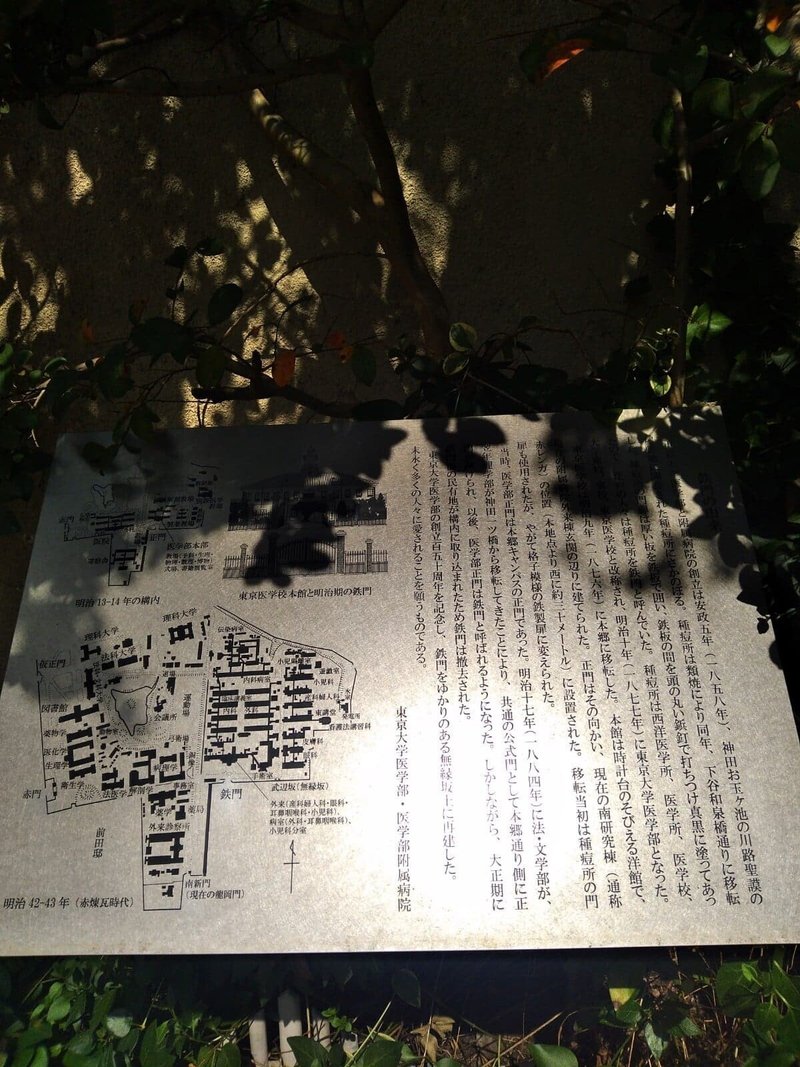

東大医学部

今の東大はご承知の通り、旧加賀藩邸の跡地にあり、「赤門」ももともと今の本郷通りに面したもの。もともと神田お玉が池の勘定奉行川路聖謨の敷地に蘭学者伊東玄朴、大槻俊斎などによって設置された種痘所を持ってきたのが東大医学部の前身です。ちょうど江戸から明治に時代が移った時に、それまでの蘭学、オランダ流の医学からどういう医学に転換するかという議論があったようです。薩摩や土佐閥は当然英国流の医学導入を図ったようですが、ドイツ流でいくという意見を押し通したのが佐賀出身の蘭方医、相良知安先生だったようです。相良先生は、その後東大医学部の前身「医学校」の初代校長に任ぜられ、ドイツ医学導入の基礎を築いた最大の功労者です。

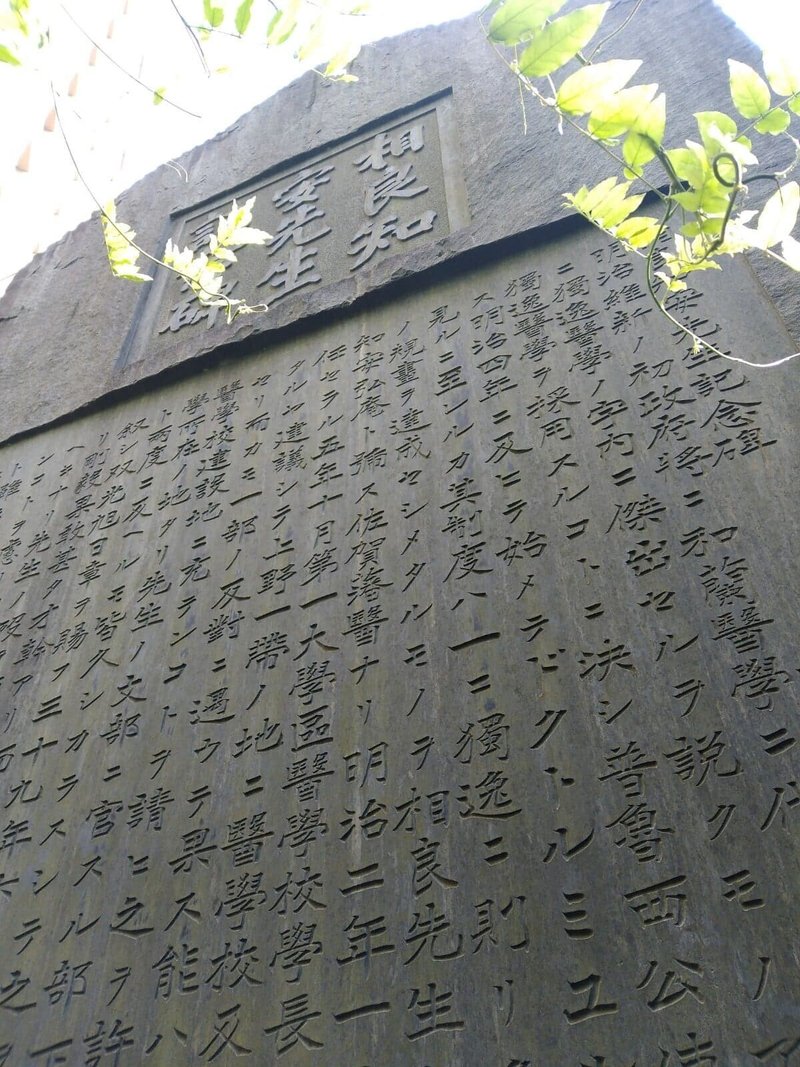

ところが、ドイツ流を押し通したことも遠因かも知れませんし、江藤新平(同じく佐賀藩)が下野し、佐賀の乱を起こしたことも大きな理由ですが、いわゆる濡れ衣で罷免されてしまいます。その後、数奇な人生(後述)を辿られてしまいますが、その功績は色褪せるものではなく、今の東大病院の入院棟の傍に記念碑がひっそりと建立されています。一見の価値あり。

相良先生の碑の傍に東大医学部の正門たる「鉄門」があります。しかし、これは最近ようやく再建築されたもののはずです。「鉄門」は、赤門や正門とは違って、南向きに建てられています。これは、もともとの医学校が官営のものであるため、皇居やお役所、神田お玉が池の方を向いてる、ということのようですね。

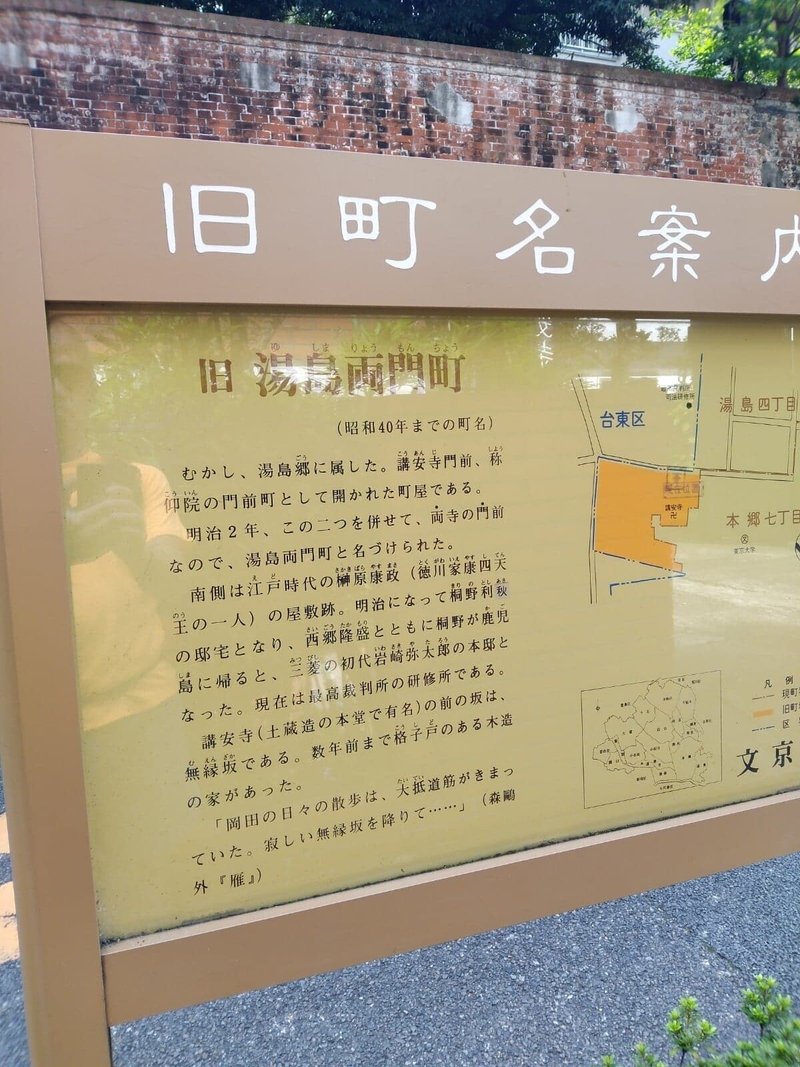

芝新網町

官職を罷免された相良先生は、その後不遇な環境に陥り、東京の貧民窟を転々とされていたようです。それが芝新網町の辺りのようです。名前からしても、古地図を見ても新網町という名前が江戸期から使われていましたので、網干場として開かれた一種の「漁村」だったようですね。恐らく落語「芝浜」に出てくる魚勝さんもこの辺で魚の棒手振りを始めたことだと予想出来ます。ただ、芝大神宮や増上寺界隈の様々な階層の住民が流入してきたようで、明治期の革命的社会構造変化でこの地域は三大貧民窟の一つとなってしまいます。築地に移転する前は、海軍関連の諸施設が芝にありましたから、そこから発生する様々なお仕事や、残飯の流通に寄与していたのでしょう。相良先生は、残念ながらこの辺りで最期をお迎えになったようです(詳細は書きません)。

また、この地域というのは、やはり芸能の街というか、色々な階層の集団が出入りしつつエンターテインメントを形成していった歴史の街でもあります。小さい神社の寄進者や、芝大神宮の鳥居の寄進者名などを見ても、ビックリするほど色々な主体の名前が書かれています(これまた、詳しくは書きません)。時代の大きなうねりの中で大きく変わっていった街なのでしょうね。ちなみに、芝公園で有名な「軍艦ビル(芝パークビル)」は、昔のいわゆる「日活アパート」の跡地であります。

マップ

https://www.mapion.co.jp/m2/route/35.695643466268955,139.7705340571246,16/aid=bcd56e/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?