「愛」は最強の原動力~ジェイムズ・リーバンクス『羊飼いの暮らし』を読んで~

みなさんは、どんなに手間がかかってもそれを楽しいと思えるほど、愛情を傾けられることってありますか?

何かにどれだけ真剣に取り組めるか、どれだけエネルギーを注ぎ込むことができるかって、「どれだけ愛しているか」がひとつの指標になると思うのです。

今月わたしは、このことに気付かせてくれる素晴らしい本に出会うことができました。

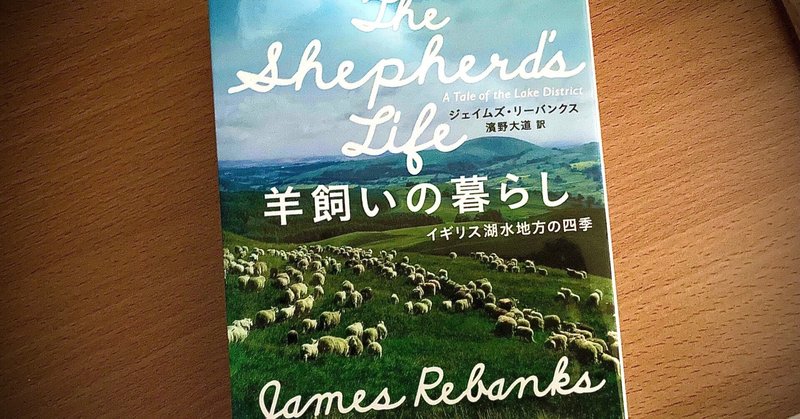

イギリスの湖水地方で羊飼いとして暮らす著者、ジェイムズ・リーバンクスによるノンフィクション、『羊飼いの暮らし』。

湖水地方といえば、イギリスの観光地として日本でも有名な場所。豊かな自然が美しい風景を作り出し、イングランドで最も美しい場所とも言われています。本書は、そんな湖水地方で農場を経営する家族の生活とファーマーとしての仕事を、四季ごとに章を分けて綴っている一冊です。

読み終わっての率直な感想として、自分の生活とはかけ離れた「羊飼い」という生き方のリアルな情景を、この本を通して覗かせてもらうことができて、とても面白かったです。

季節ごとに訪れる農場でのイベントを、家族や隣人とのエピソードをふんだんに交えつつ、感じたこと、考えたこと、うまくいかなかったことも包み隠さず、どこまでも正直に綴っています。その文章全体から、農場や羊、家族への著者の愛情を感じました。

辛いことや大変なこと、厳しく過酷な現実への苛立ちを露わにしながらも、そういうマイナス面も含めて、著者は彼自身を取り巻く世界を深く愛しているのだと、ひしひしと伝わってくる文章です。読んでいて時折思わず涙ぐんでしまうほど、その思いは読んでいるわたしの心にじんわりと染み入ってきました。

良い面や魅力ばかりを伝えようとするのではなく、読者にファーマーの偉大さや重要性を教示するのでもない。ただ真っ直ぐに彼らの有り様と志を訴えかけてくる書きぶりが、読み進めるわたしの心をがっちりと掴んで離しませんでした。

正直なところ、全く世界の違う、今まで興味や憧れを抱いたこともなかった「羊飼い」という職業で生活している人々の実話が、わたしをこんなにもワクワクさせてくれるとは思っていませんでした。

もともとフィクション作品が大好きで、そればかり読んでいたわたしにとって、実話よりもフィクションの物語の方がはるかに魅力的で、「読んでみたい」という気を起こさせるものだったのです。

今回この本を手に取ったのは、noteの読書感想文コンテストに応募してみようと決めたからで、大学時代に訪れたことのあるイギリスという国の文化や文学が大好きだったから。せっかくなら、普段あまり読まないノンフィクション作品で挑戦してみようと思えたのも、挑戦することの楽しさや意義を最近実感したばかりだったからです。

普段は、なんとなく本屋さんに行って、フィクション小説のコーナーを物色して、タイトルに心惹かれた一冊を手に取ってみて、あらすじを読んでワクワクしたら購入する…という選び方をしているわたし。この『羊飼いの暮らし』は、このコンテストが無ければきっと出会えなかったであろう一冊です。

本書には、「羊飼いは忍耐が必要とされる仕事だ」ということが何度も記されています。

わたしは、日常生活や仕事において、「ひと手間」を面倒に思うこともあれば、手間を掛けることにこそ楽しさや快感を感じられることもあります。

忍耐力と根性が試されているような羊飼いの仕事について読み進めていると、以前、「愛せる手間ってあるじゃん」というわたしの言葉を仕事仲間に理解してもらえなくて、わたしと彼らの根本的な考え方の違いを実感したことがあったのを思い出しました。

本書を読んでいると、忍耐できるのは愛があるからだ、ということが分かってきます。愛しているものだからこそ、作業の煩雑さや面倒さもひっくるめて楽しむことができ、他の人ができる限り省こうとする手間を愛すことができる。そして、その愛を武器にできれば、かけがえの無い「技術」や「才能」になる……。その点においてわたしは、彼ら羊飼いの忍耐に尊敬の念を抱かずにはいられません。

わたしにも、日々の生活や趣味を少し振り返ってみるだけで、愛しているから手間を掛けているんだ、と思えることにいくつも思い当たります。

本に付箋を貼ったり、ページを折り曲げてペンでラインを引いておくだけで済むのに、気に入った文章やセリフを、わざわざ手書きでノートに書き留めておくこと。

既に日本語訳されているものがあるのに、大好きな英文学の本来の表現やニュアンスを味わいたくて、わざわざ英文の原著を買って辞書を片手に読み進めること。

バスを使えばすぐなのに、イヤホンでお気に入りの曲を聴きながら、片道25分、駅までの道のりをわざわざ毎日徒歩で通うこと。

どれも、その行為に愛情を注げない人たちからすれば「なんでわざわざ」と笑われてしまうようなことだと、自分でも分かっています。分かっているけど、その「わざわざ」を愛してしまっているから、避けるどころかあえて手間を掛けることを選んでいる……。きっと、誰でもそういう「手間を愛する」何かが一つはあるはずです。

羊飼い達にとっては、その手間を思う存分、惜しみなく掛けてやりたいと思えるのが、羊であり、パートナーとなる牧羊犬であり、農場で何世代にも渡って受け継がれている伝統なのでしょう。

以前に他の記事でも紹介したことのある、イギリス作家ロザムンド・ピルチャー著『帰郷』や、オーストラリア人作家ケイト・モートンの諸作品、また、日本でも放送され、映画にもなっているイギリスの大人気ドラマ『ダウントン・アビー』など、わたしは、家族との結びつきや愛を題材にした作品が好きらしいということが、今さらながら分かってきました。

この『羊飼いの暮らし』も、著者が農場や羊と共に愛する家族のエピソードや、著者自身が抱く家族への想いが、随所に散りばめられています。この本は、農場の話であると同時に、ひとつの家族の物語でもあるのです。

わたしが本書の中でお気に入りの箇所を一つ挙げるとすれば、著者の父親の人柄がよく分かる、p.307~309の記述です。

手伝いに来た娘夫婦のとあるミスに怒りを爆発させて、温厚な娘婿に「手の付けられないクソ危険人物」と言わせたこと。

誰かと喧嘩をした彼が、大学から帰省した息子(著者本人)を歓迎するどころか、「とっとと消え失せろ」と吐き捨てて追い返してしまったこと。

その彼が「お買い得」という言葉にめっぽう弱く、クリスマスが近づくといつも競り市場で大量に七面鳥を買ってきては家の冷凍庫を溢れさせ、妻には文句を言われ、他の家族には笑われて「今年のクリスマスに七面鳥を買いに行こうとしたら、今度こそ家族全員で阻止する」なんて言われてしまうこと……。

父親の「かっこよくない一面」をあるがままに書いているはずなのに、著者自身の父への愛情が不思議と伝わってきて、つい頬が緩みます。

忍耐が必要とされ、地道な作業を黙々とこなす勤勉さが求められると本書の中で明言されているはずの羊飼いが、そのイメージに似合わず短気で荒っぽい性質を持っているというそのギャップ。度々登場する、思い通りにいかない作業に向けて吐き捨てられる著者自身や彼の父、祖父達の悪態と、家族・隣人との小競り合いに、わたしは思わずクスリと笑わされてしまいました。彼らの忍耐強くも短気な、ある種とても人間らしい姿は生き生きとしていて、とても魅力的です。

全てを読み終わっても、羊飼いの仕事がしたいとか、農場での生活がしてみたい、とは思いませんでした。それでも、著者やその家族、ファーマー達の生き方、考え方はとてもかっこいいと感じました。

時に脅威ともなる自然を敬愛し、その美しさや恩恵に感謝し、讃えること。家族や隣人を大切にし、見返りを求めず協力し合うこと。彼らが大切にしている心構えは、都市の中で生きるわたし達が忘れてしまいがちなことに気付かせてくれます。

「ほかに望むものなど何もない。これが私の人生だ。」最後に著者はこう締めくくります。

わたしも、心の底からこんなふうに思える、自信たっぷりに自分の仕事を誇ることができる…。そういう人生を歩んでいきたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?