[初心者向け]基礎は大事よ

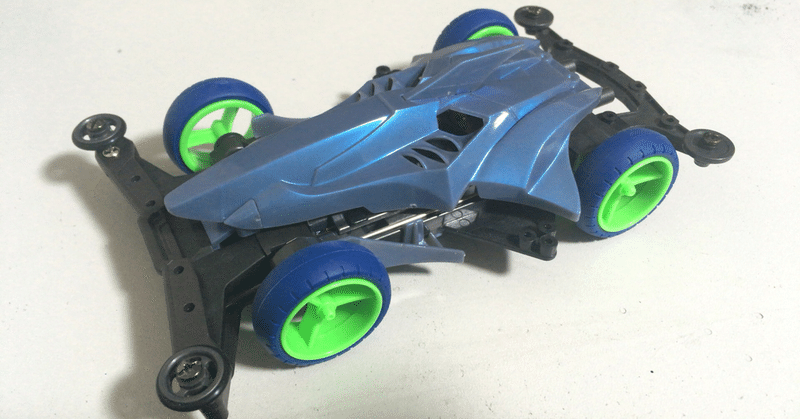

初めてであれ、何十年越しの復帰であれ、手に取ったミニ四駆を組み立てる時のドキドキワクワク感はたまらなく良いものです(*´ω`*)

ただ組上げて懐古に眺めるなら特段の話は無いのですが、走らせたい、速くしたいと思うのは当たり前の話で、ネットで調べてもフレキや提灯などの”完成形”の話ばかりで、基礎をすっ飛ばして上手くいかず、悩んだり距離置いたりするパターンは多いと思います。

かつて私もそれで悩みました。

基礎ってなんだろ?という話で今回は、初心者向けの、素組みからの+αで基礎的な部分に焦点を当てたいと思います。

下準備

初心者向けに道具から

①用意するもの

ニッパー

ドライバー(スタートアップキット買ってドライバー入ってたらそれでOK)

カッター(私はデザインナイフ推奨)

ダイヤモンドヤスリ

紙ヤスリ(色々な番手あればOK)

ピンセット

先細のナイロン筆

10mm以下の両面テープ

カッターマット

小さいハンマー

携帯鏡(ミニ四駆が載る位の縁がなるべくない物)

コンタクトレンズのケースのような、蓋の出来る小さなケース

激落ちくん(メラニンスポンジ)

瞬間接着剤等(出来れば良い物)

ここまでは100均でも見つけられると思います。

②TAMIYA製品で有ると良い物

マルチテープ

オイルペン

VGメタルオイル

③その他必要なもの

ブレーキクリーナー(ホームセンターの安い物でOK)

ノギス(出来れば精度の良い物)

ここに上げたのは、今後必要になるであろう最低限の道具等です。

本気になってやるなら、これらの良い物を揃えたいところです。

(私はいまだに100均メインですがw)

道具が揃ったら実際の作業になります。ミニ四駆は結局のところ「綺麗に、ズレず、精度良く」が大前提です。

なので、パーツからランナーのバリを綺麗に削り取るのはスタートラインなので、敢えて省きます。

足回りの大事な注意点

①出来るだけ真っ直ぐなシャフトを使う

これは、ミニ四駆をやっていく上でずっと必要な事です。

ミニ四駆には「シャフトチェッカー」等と言われる、シャフトが真っ直ぐか確認する道具もありますが、始めてすぐには揃えられないでしょうから、手軽かつ確実な方法でお話します。

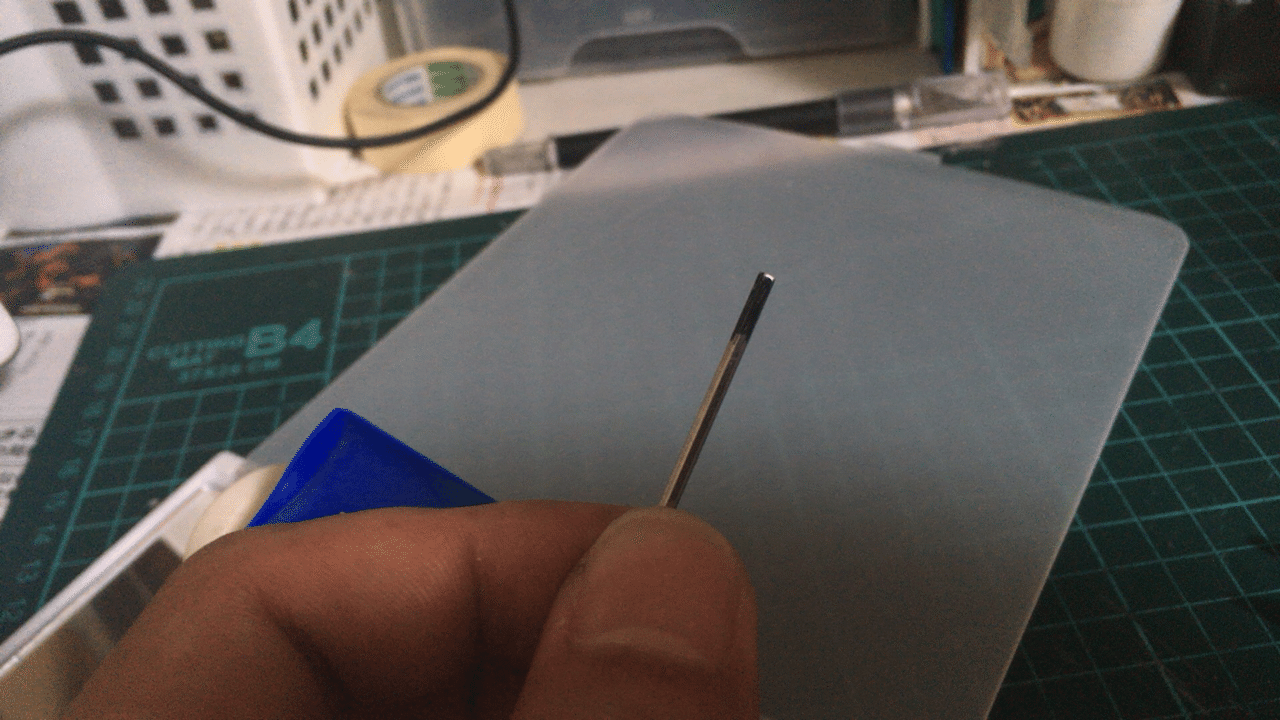

準備した携帯鏡を用意します。

鏡というのは、身近な物の中で一番平面度の高い、平らな板です。

つまり、鏡の上に置けば部品やミニ四駆が平らかどうかが手軽に分かります。

落として割って怪我しないように気をつけて下さいね😅

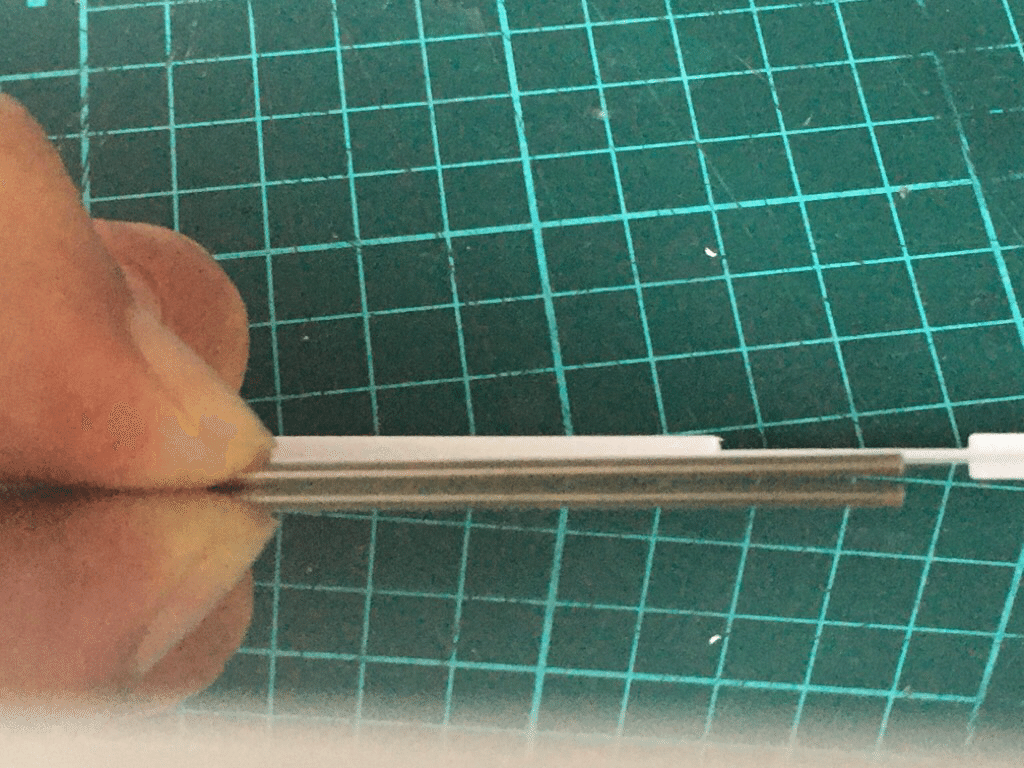

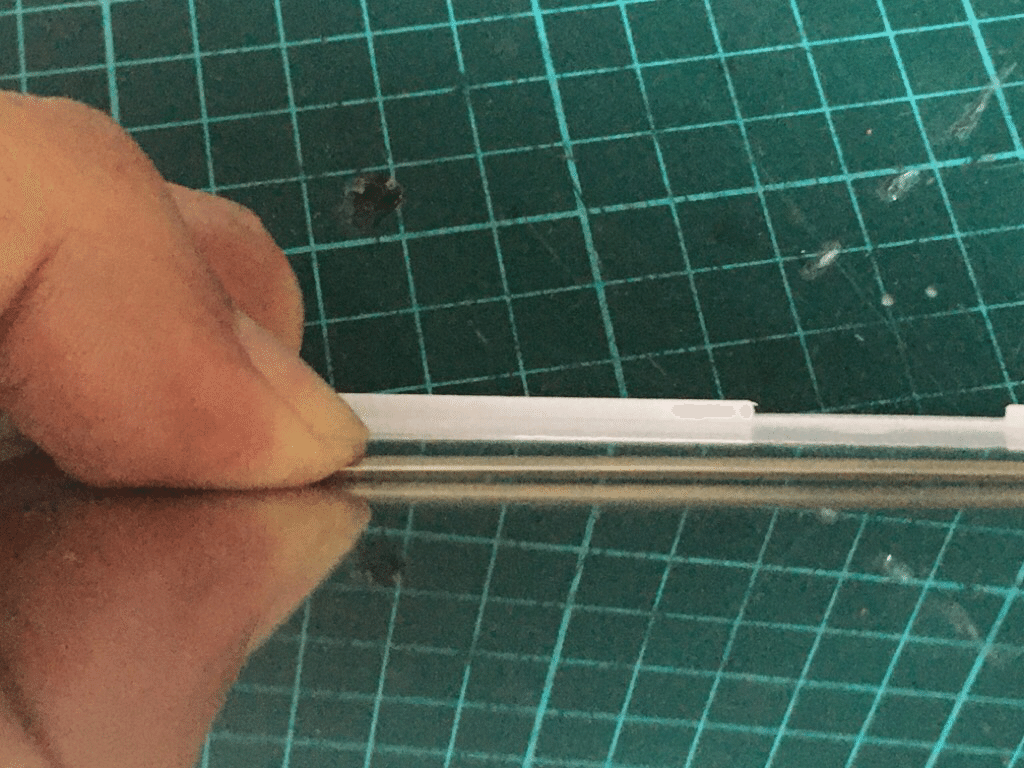

用意した鏡にシャフトを横に置きます。

シャフトは六角形なので一辺ずつ回しながら、鏡を出来るだけ目線を鏡に並行に見ます。

すると、曲がってるシャフトは、曲がってる部分が浮きますから、向こう側が見えたり光が多く通ります。

完全な真っ直ぐのシャフトはなかなかありませんが、酷いものは選り分けて除外します。

なので、シャフトはAOパーツで販売されてますから、少し多めに買って試し、出来るだけ真っ直ぐなシャフトを使いましょう。

②シャフトとホイールを出来るだけ真っ直ぐ差す

シャフトは先のとおり選別しました。

ホイールも大量生産品のため、全てのホイール軸穴が真っ直ぐである訳ではありません。

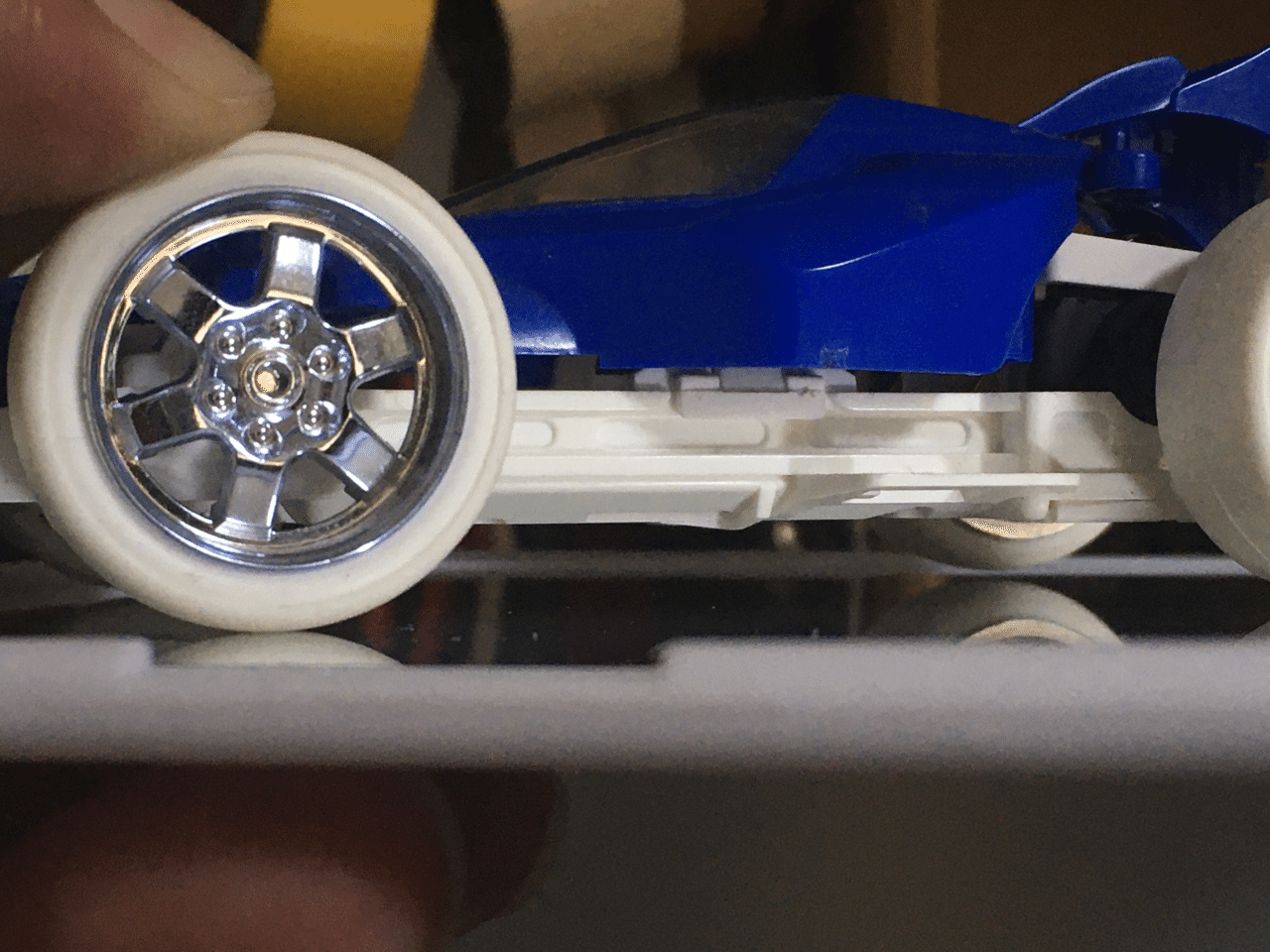

また、ホイールって完全な円柱型ではなく、リム(内側にくる出っ張り)の方が微妙に大きくなってます。そして、完全な真円でもありません。

本来なら複数ホイールを用意して選別も必要になります。この辺の加工話含め初心者向けでは無いので保留しますが、本来は速さ求める上でしっかり確認する事項なので、とりあえずは知っておいて下さい。

基礎的部分でとりあえず、現状のホイールを確認します。

シャフトが六角形であるように、ホイール軸穴の中も六角形になってます。

軸穴に軽くシャフトを当て、指で軽く回すと、六角形同士が噛む場所があります。その位置でシャフトを真っ直ぐ圧入するのですが、正直言うと、手で全て押し込むには無理があります。

ある程度手で入ったら、本当なら治具を使って小さいハンマーや器具で少しずつ真っ直ぐ圧入するのが良いですが、ない場合は軽く刺さった段階で、シャーシにPOM(ベアリング等)を入れてシャーシに通し、反対側も同様に注意しながらホイールを嵌め、出来るだけ真っ直ぐ力を掛けて圧入します。620ベアリング以外は、ホイールと軸受の間に微妙な隙間が出来た状態で止まります(620ベアリングは他の軸受より厚い為、最後まで押し込むとキツくなるので注意。また、ホイール軸穴の貫通加工をしてる場合も片側に抜ける可能性があるため注意して下さい。)。

シャフトとホイールが差せたら、シャーシ上で手で空転させます。

すると、真っ直ぐ圧入されたホイールは上から見て、左右のブレはほとんど無く回ります(上記記載のとおり、真円から程遠いホイールは左右ブレ無くても面が微妙に波打ちます。真横からみて、明らかに上下または左右に回転軸自体が大きくズレてる場合は使えませんが、面の波修正はこの説明段階では省きます。)。

この左右ブレがある場合、ブレる側のホイールを一度外し、軸穴内は六角面なので、一辺ずつ回して差し直し、6面全てのうちで一番ブレの無い位置を探します。乱暴に抜き差しして軸穴を傷めないよう気をつけて下さい。

こうして左右ブレの少ない位置が見つかったら、シャフトとタイヤの位置関係が分かるように、マジック等で印を付けておくと良いでしょう。

こうして4本のホイールを確認します。

何らかの理由でシャフトが変わると、この位置関係は変わりますから、シャフトに合わせて都度確認しましょう。

何度もホイールを抜き差ししていると、刺さりが緩くなってくることがあります。

その場合は、シャフトがホイール内に収まる長さ分に”マジックペン(マッキー等)”で塗って差してみてください。抜けにくくなります。

これでも緩くなってしまったら、ホイール軸穴を貫通して長いシャフトを使わない限り、消耗品と割り切って交換しましょう。

③タイヤとホイールは接着する

タイヤは路面との大事な接点であり、最終的に動力を路面に伝える部分です。

なので、タイヤがホイールから外れたり、ズレたりはマトモに走りませんし、せっかくのパワーも逃げていきます。

本来なら、ゴムがよく着く接着剤が望ましいですが、最初のうちは両面テープでも充分と思います。

ホイールに両面テープを巻きますが、先に書いたように微妙な末広がりな面なので、偏らず、たるみが出来ないように貼ります。また、ホイールの幅は10mm無いので、出来ればホイール幅より狭くカットし、巻いた端は二重にならないようカットして下さい。

接着剤を使う方は、薄く塗布して、タイヤからはみ出した分は綺麗に拭き取ります。

タイヤには向き(リム側が平ら)がありますから確認して嵌め、柔らかいタイヤほど嵌める時に歪みますから、よく確認して、場合によってはリム側を摘んで軽く引っ張る等、均等になるようにして下さい。

④タイヤのバリを取る

TAREKAレギュレーションを始めとしてタイヤ無加工が前提(バリ取り程度は認められてる場合はあり。)を除き、タイヤのバリは取った方が良いでしょう。

多くのタイヤには、接地面に成形時のバリ(合わせ目、パーティングライン)やランナーから切り離した際のバリ(出っ張り)が残っています。

これを、マシン組上げた際(ワークマシンや機材のある場合は組む前)に板に巻いた紙ヤスリ(細かい番手)やダイヤモンドヤスリを使って、回転させながら軽くバリを削ってやります。

本当に軽く当てる程度の力でよく、時折パーツクリーナーを吹き付けて、熱とりと屑飛ばしをします。

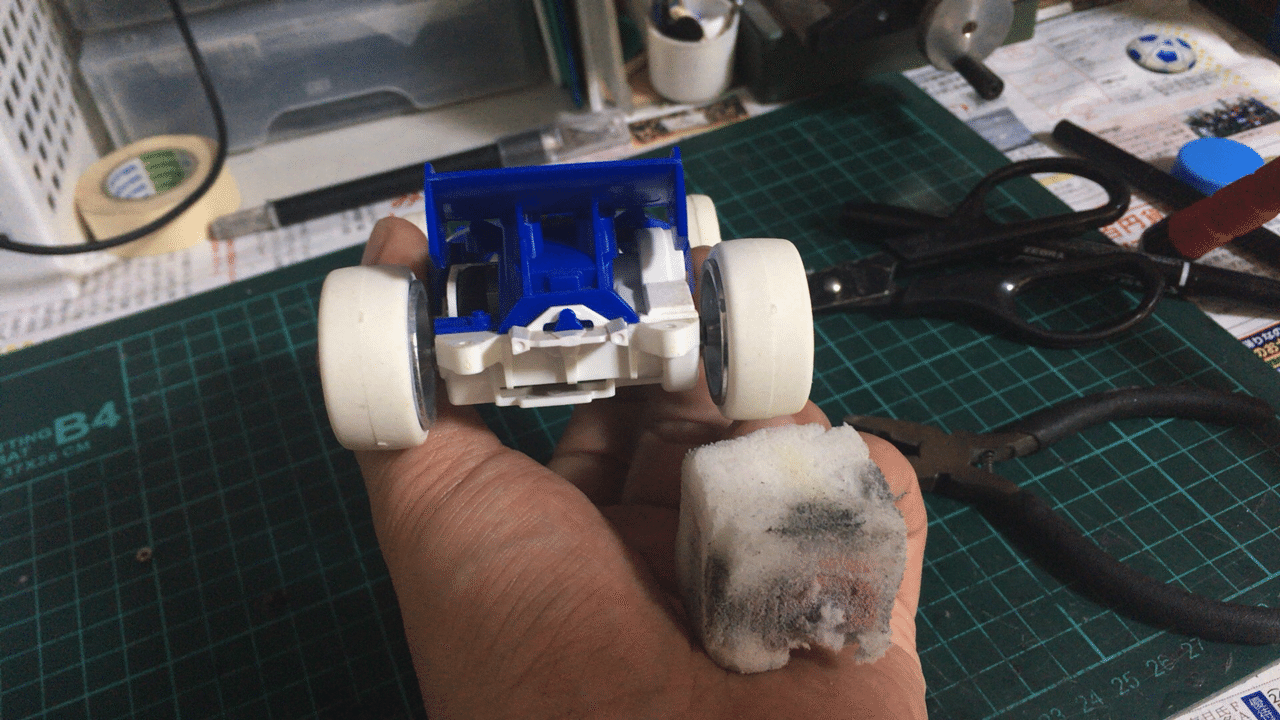

仕上げに激落ちくん(メラニンスポンジ)にパーツクリーナーを染み込ませて使うと、綺麗な面が出ます。

ノギスがある場合、この時に測定し、4本にサイズ差がある場合は削り合わせてやると良いですが、先のとおり、レギュレーションによってはこれ以上の作業は認められない場合があるので、よく確認して注意しましょう。

⑤接地状況を確認する

シャーシまでタイヤを組み付け(またはマシンを組上げ)た際、稀に「3点接地」(四輪のうち、一輪が浮いた状況)になってる場合があります。

これは、シャーシ自体が歪んでる場合や組上げたパーツによりシャーシが引っ張られて歪みが出てる場合に起こりやすいです。

足回りのみ組み付けで3点接地の場合はシャーシを交換、組上げ後なら付けたパーツを緩めたり外したりして確認し、原因を見つけて下さい。

3点接地の確認には、セッティングボードがあればその上でも構いませんが、鏡の上なら間違いないでしょう。

駆動周りの大事な注意点

①グリスアップは適切に行う

ミニ四駆は電池でモーターを動かし、ギヤを回して走らせる関係上、あちこちに駆動による摩擦やロスが発生します。

その低減にグリスアップするのですが、キットにも純正グリスが同梱されているものの少量のため、いずれはオイルペンやVGメタルオイル等のオイル類は購入が必要になります。

グリスはただ付ければ良いと言う訳ではなく、多量に塗り付けてしまうと、あちこちに飛散したり、逆に動きを阻害したり、ゴミを取込みやすくなってしまったりと、デメリットが多くなっていきます。

また、100均等のグリス類は成分によりプラスチック類の劣化や浸食など、ホビー用オイル類以外は余程調べないとあまり適していません。グリスは薄く、適時適切に塗布するよう心掛けましょう。

純正グリスはチューブ入りで使いにくく、保存や塗布に不向きな為、準備してもらった蓋付きの小さなケースに取り出し、先細のナイロン筆などで少しずつ塗るようにします。

私は、使い切ったオイルペンを捨てずに塗布用の筆としても再利用しています。

グリスはギヤの他、カウンターピン、シャーシやAパーツ上のプロペラシャフト受けやギヤボックス内のギヤが干渉する可能性がありそうな場所等に薄く塗っていきますが、キラキラ光る程度で、盛り上がる程にする必要はありません。

ただ、一度遊びに行ったりギヤ交換したなら、都度同様に塗る様にしましょう。

ピンやギヤなど、小さな部品に塗布する時には、把持するのにピンセットを使うよう心掛けて下さい。手で持つと、手に付いたグリスがシャーシやタイヤなどに付いて問題となるケースもあるからです。

オイルペンを購入されたならギヤに使い、VGメタルオイルを購入されたなら注射針のようなアタッチメントが入ってるので、それでペラ受けに1滴程度差しましょう。遊んだ後は一度洗浄(または拭き取り)、改めて塗布するようにしましょう。

シャーシにPOMでタイヤを取り付けている時は、穴の中にもグリスまたはオイルペンで塗布してください。

620ベアリング等を使用する場合、よく「脱脂」の話が出ますが、新品であれば一度そのまま取り付け、少し走らせて”当たりを出す”ようにしてから脱脂は行って下さい。

②クリアランスを大事にする

ミニ四駆はある意味、クリアランスとの戦いとも言えるかも知れませんw

噛み合わせの紙一枚(0.1~0.2mm)程度の差が速度を大きく変えます。

なので、ずっとマシン毎に向き合っていく必要のある”絶対値(数的答え)が無い”ポイントです。

とはいえ、始めてすぐにはそこまで拘らずとも、他にやるべき事があるので、一つずつやっていきましょう。

クリアランスと一言で言っても、ギヤ以外にも沢山あります。

例えば、片軸・両軸ともに共通するのは「カウンターピン」です。

片軸は見て分かりやすいですが、どちらも普通に組んでスイッチ入れて駆動させた時、大概はピンが一緒に回転しています。両軸の場合は更に、カウンター軸受の外壁とピンの間に隙間があり、左右にも動いていることもあります。

どちらの場合も、駆動力が逃げてしまい、本来の力が発揮しきれない場合が多いです。なので、カウンターピンを自作(モーターピンや2mm中空プロペラシャフトから切り出す)等してサイズ合わせしたりもしますが、初心者向けとは言えません。

基礎的部分で大事なのは、ピンが回らないように「押さえる」事になります。

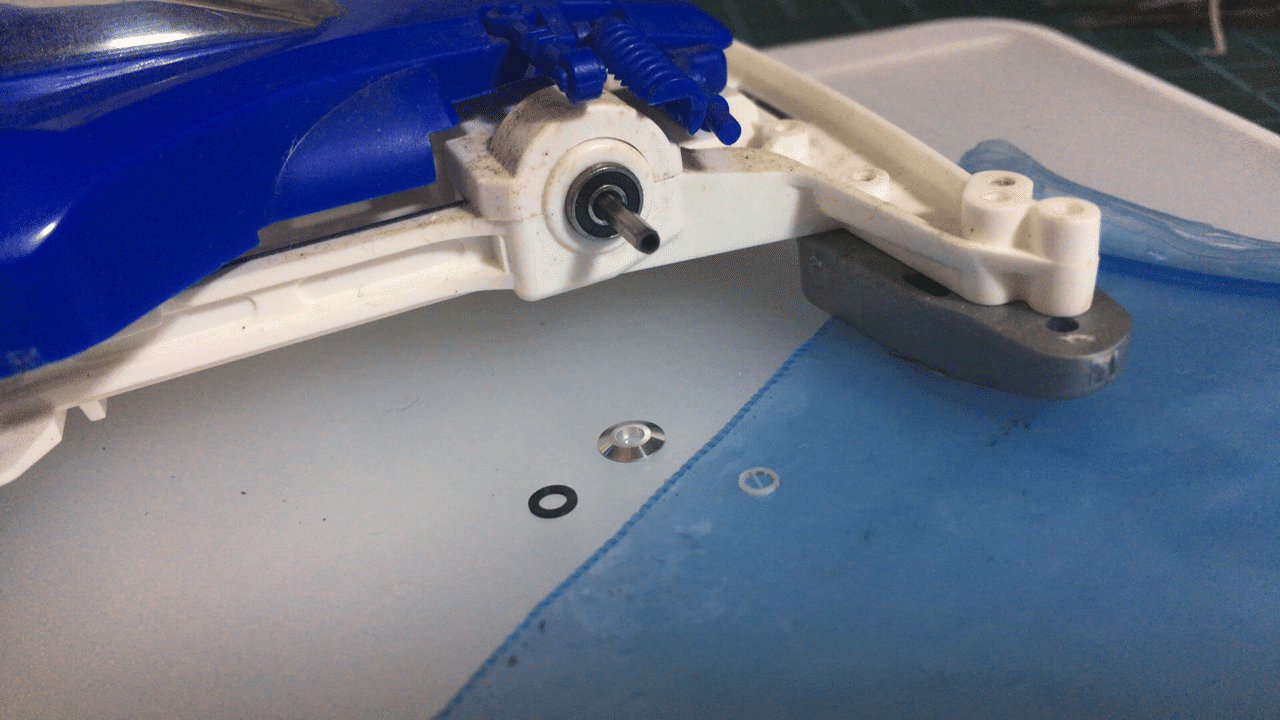

ギヤカバー内のカウンターピン(片軸なら鍔付き側、両軸なら前後の両側)の上から押さえになる部分に貼り物をして圧迫します。

しっかり押さえるなら、ポリカ端材を瞬間接着剤で貼ったりしますが、最初はマルチテープを小さく切って、貼る枚数で圧迫度合いを確認してみるのも良いでしょう。また、シャーシによってはカウンターシャフト自体が、取り付けた状態で水平ではなく斜めの場合もあり、水平に持って行くのに低い方を嵩上げする際にマルチテープやポリカ端材を使って、結果、押さえを兼ねたりもします。

片軸はプロペラシャフトがありますが、ここが長くてシャーシやギヤに干渉することもあり、また大事な動力伝達路なので、ガタや緩みで力が逃げる事も多いです。

Aパーツやシャーシでプロペラシャフトを挟んだ時、あまりに上下に遊びが多い場合は、プロペラシャフトの適正位置にもよるものの、Aパーツ側に粘度高い瞬間接着剤で山を作り、遊びを減らす(ポリカ端材を貼る場合もある)ようにする事もあります。山が大き過ぎて動きを阻害しないよう注意は必要です。こんな方法もあると知っておく程度で良いでしょう。

モーターやギヤのクリアランスに拘る割に意外と忘れられるのは、電池周りのクリアランス。

他の記事でも書いたのですが、VS以前のシャーシに、例えばネオチャンプ等の一般的に皆が使う電池を入れようとすると、何処かが干渉したり窮屈で、シャーシを歪ませたりモーターを押し込んだりが必要になります。

これはシャーシ等の干渉する部分を削るしかありません。

また、ターミナルのテンション(接点圧)確認や通電を確保するためにマメな磨き等の必要があります。使っていくと結構汚れていて(酸化含む)、導通が落ちている場合もあります。

ローラー周りの大事な注意点

①取り付ける角度に注意する

キット付属のローラーは、黒い段付きビスで大概はバンパーに直接取り付ける事になりますが、この時に

〇ローラー内にグリスを塗布する

〇ワッシャーを忘れずに挟む

〇取り付け穴に対して垂直に締める

のが大事ですが、意外と取り付けが難しいです。

前バンパーのローラー取り付け部には、”スラスト角”と言って、前傾に角度が付いています。この角度に合わせて垂直に締める事になるので注意してください。

ミニ四駆には、この”スラスト角”が非常に重要なので、マシンやコースにより常にチェックが必要です。

②ローラーのガタに注意する

値段が高いローラーには520ベアリングが使われている事が多い(ベアリング自体がローラーとして使われているサイズのものもある)のですが、使っていけば磨耗もするしガタも出ます。そして色々な理由からローラーの回りが悪い事もあります。結構忘れている場合が多いですが、マメなメンテナンスが必要です。

で、ベアリングのガタは一般的な話であれば無い方が良いのですが、リジッドバンパー車で、特に片軸の場合は、ローラーのベアリングに多少のガタ(遊び)があった方が走れる事があります。

これは固有の走り方の問題で、これだけで説明がとてつもなく長く、難しくなるので割愛しますが、一つの知識として持っていると良いでしょう。

また、ローラーに限らずベアリングを使用する場所には、原則的にベアリングワッシャーやスペーサー(分解したモーターから取れる絶縁ワッシャー)等を使うようにしましょう。

基礎的部分を順追って思いつくまま上げてきましたが、あくまで一部で一例に過ぎません。そして、今回触れた基礎部分等については、私のnote他記事で別個に、もう少し掘り下げて記載していますので、参考として下さい🙇

基礎と言う意味では、マシンを追求していくと「リジッドバンパー・リジッド車」が理想的な訳で、一番速く走る事は出来ますが、フラットはともかく、立体はイレギュラーとの戦いでもあるため、”ギミック”という発想が生まれています。

つまり、「フレキや各種ギミックは、完走を重視する為の安全・安定のマージンを取るためのものであって、”速く”する為のものでは無い」事を忘れてはなりません。

もうワンランク上にステップアップする為にも、基礎的部分を見直してみると楽しくなりますよ(*´ω`*)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?