斬撃と銃撃——FPSとスラッシュアクションは混ざり合うのか?

銃撃と斬撃。そのテーマは『令和ビデオゲーム・グラウンドゼロ』2023年初回、新年の期待作について喋っているときにふと生まれた……。

FPSやTPSに代表される銃撃戦と、『デビルメイクライ』や『ベヨネッタ』のようなスラッシュアクションに代表される斬撃戦。ビデオゲームは意外にも、この両者が混ざったタイトルが数多く存在している。

その理由には「銃が使えればかっこいいやろ? そこで剣も使えたら2倍かっこいいやろ? 1+1は200やろ? 1億倍やろ!」というのもあるだろう。が、もう一方では水と油であるふたつのデザインを、どうにか両立させようという歴史も伺えるのだ。

というわけで銃撃と斬撃、このふたつが混ざり合う可能性についてメンバーでトークした。いろんなタイトルの事例を振り返り、未来に期待するミックスの形とはなにか?

トークのなかで「実はロボットゲームが両立していたのでは」など、意外な考察がメンバーからとびだしてゆく。そこで結論には、今年2023年発売のあるタイトルに期待が託されることに……。

企画・構成/ 葛西祝

テキスト/ 両目洞窟人間

■今回のベースとなった配信版はこちらから

※本記事は価格が設定されていますが、無料ですべて閲覧できます。記事をご購入いただくと、お礼を末尾に記載させていただきます。

■「銃撃と斬撃」のタイトルの事例

葛西:銃撃と斬撃ってベタなものではやっぱり『Devil May Cry』(このあとDMC)が挙げられるよね?

伊藤:スタイリッシュかつスムーズに、プレイヤーが練習すればするほどかっこよくプレイできるゲームジャンルですよね。

2000年にスタートした、スラッシュアクションの代表的な作品。魔人ダンテが剣と二丁拳銃を駆使してコンボを叩きこんでゆくゲームプレイが魅力だ。いかにノーダメージで膨大なコンボを叩きこむかでゲームの評価が変わってゆく。

葛西:初期のプレイステーションだと、まだ処理能力の関係でハイスピードな表現はできなかった。スラッシュアクションはプレイステーション2以降で飛躍したジャンルの一つだと思う。まあ初代プレステにも『ライジング ザン ザ・サムライガンマン 』みたいな銃撃と斬撃はあるわけだけど……。

『ライジング ザン ザ・サムライガンマン』

1999年に初代PSで登場した、銃と刀を振り回すカウボーイが織りなす斬撃と銃撃の狂騒曲。間違った日本で彩られた強敵と謎の戦闘を繰り広げるゲームプレイは、早くも「銃撃と斬撃が混ざり合ったゲームって、とんでもなくでたらめな世界観になるんだな」と予感させた一作。

葛西:同時にみんながスラッシュをやるようになってゲーム的な重みを感じないチャラく見える問題も出てきたわけだけど。とはいえ未だにスラッシュアクションは形を変えて続いているとは思う。

G.Suzuki:形を変えて続く一つがFPS要素と混ざっての銃撃と斬撃みたいな。

葛西:ただ今回テーマにしたい銃撃と斬撃のミックスって意味で言うと、『DMC』でもちょっと違うかな。あれ近接コンボがメインであって、FPSみたいにエイムして戦うという要素があるわけじゃないよね。最終的に近接に詰める動作に寄っていく。

伊藤:『DMC1』は剣が主体でしたよね。銃撃のダメージがそれほどよくなくてあまり意味がない感じがあった。一方で『DMC2』は修正したんですけど、今度は銃が強すぎた。剣で戦う意味がなくなっちゃったんです。

『DMC3』からアクションゲームとしての「銃撃と斬撃」のバランスが良くなった。遠距離も強いし、いろんな技もできるようになりました。『DMC4』や『DMC5』で新キャラが追加されて「銃撃と斬撃」だけじゃない楽しみ方を増やしていったイメージはあります。

葛西:『DMC3』がスラッシュアクション全体の歴史を考えると完成形って気がするね。

SHINJI:『DMC』の熱心なファンじゃないけども、強烈に中二病心をくすぐられた記憶はあります。

伊藤:この頃からスタイリッシュアクションはコンボアクションが大事ってのが定義付けられてきて、『Bright Memory: Infinite』ではFPSにして「銃撃」と「斬撃」を組み合わせたって感じになっていますよね。

葛西:『Bright Memory: Infinite』はFPS視点で斬撃で戦う系なんですよ。ストーリーは雑で最高だったんだけども。基本的に銃撃戦プラス剣撃で戦うもので、高速移動で戦うってのがメインになっている。そこが気に入った。

FPSの中に、空中コンボによる斬撃戦を織り交ぜたことで独特のゲームプレイを実現した一作。遠距離戦から近接戦までをハイスピードに実行できる戦いを魅力としている。中国のクリエイター・FYQD氏がたった一人で開発したことも話題に。

葛西:ただ、これがスラッシュとFPSの混ざりの答えかと問われると難しいのはある。近距離で戦わせたいんだろうけども、遠距離でチクチクすることもできるんだよね。そういう隙間をゲーマーって探しがちじゃない。

スラッシュ&銃撃ってゲームデザインをうまく制御しないと、中二病の無敵さから一転して卑劣なやつになってしまいがちだなと思う。『DMC2』で遠くから銃を撃ってたら安全に倒せましたって勝利、別に嬉しくないだろって。

SHINJI:それでいうと『Shadow Warrior 3』は刀で倒すと銃弾がもらえて、銃で倒すとライフがもらえるってデザインでそこそこ戦闘のバランスはよかった。ただボスになると銃撃一辺倒になる弱点はあったんだけども。ボスで剣撃を使わせるにはどうすればいいかって課題はありますよね

2022年3月に発売されたハイスピードな銃撃戦、切れ味の鋭い近接戦闘、華麗なフリーランニング・システムが融合したアクションゲーム。主人公ロー・ワンの独白も魅力の一つ。開発元はFlying Wild Hog。

葛西:スラッシュやFPSの悩ましい問題って、ボス戦が淡白になりやすいことない? 基本的に雑魚戦のほうが絶対面白くて。

伊藤:たまに作品によっては銃撃と剣撃をうまく使わせるような演出が凝っている作品もありますけども、全体としてはあまりない。クリアしようとすれば行動が一辺倒になりがちで、斬撃と銃撃を組み合わせるのはプレイヤーの行動に寄るところが大きくて、その辺りの調整は難しいですよね

葛西:ある程度上手くないとできないよね。

葛西:『Bright Memory: Infinite』は回避に銃撃、斬撃の他に打ち返しもあって。それでも切り開いた作品だとは思う。この作品はスラッシュ+FPSだと歴史を考えるといい作品だと思う。『Shadow Warrior 3』もいい作品だと思うけども、影に隠れた作品になってしまったよね。

伊藤:『Shadow Warrior 3』はボリュームが少なすぎましたね。あっという間に終わった気がする。

SHINJI:そこが難点とされてて、賛否両論になっているポイントですね。

伊藤:周回させて遊ばせようという作品にしては、周回の面白さがあんまりないんですよ。やり混み具合があんまりなくて、結局敵の体力が増えるとか、敵の攻撃が激しくなるくらい。アイテムをもらえたりしますけども、そんなに達成感がなくて。駆け足で進めると3時間くらいで終わっちゃうのもボリューム不足を感じる要因でしたね。

葛西:FPSとスラッシュが混ざっている作品で作品の高級感や強度を出していくのは難しいな、とは思う。

コメント>zakipom:どうしてもチグハグ感がありますよね 誰が見ても成功してるレベルの例ははたしてあるのだろうか

葛西:ここは悩ましいよね。

伊藤:銃が強すぎてもよくないし、斬撃が強すぎてもよくない。ハンドガン一発で「うわ~」ってなっても嫌だし。そのバランスを考えるのは難しい。だから銃は相手をチクチク攻めたり弱点攻めるのになりがちだし、剣はHPを削るや部位切断になりがちで、このあたりの上手いバランスを特にFPSは見つけれていないんじゃないか。

葛西:スラッシュアクション+FPSはゲームプレイはハイスピードになりやすいんじゃないかって。基本的に隠れながら撃つってよりは、スラッシュ的にハイスピードで前に進んで戦う、つまりは『DOOM』みたいな気持ちで戦わせるみたいなことができるって感じなのかな。

葛西:TPSとシューター要素が一番混ざっていて一番人気なのは『Warframe』だと言ってもいいのかな。SHINJIさんは『Warframe』何年かやっていますよね。

SHINJI:5~6年やっていますね。近接武器が最強なので、それを使わなきゃいけない。アップデートで近接武器がより強められましたし。

『Warframe』

基本プレイ無料のオンラインアクションゲーム。バイオ装甲「WARFRAME」を操り、仲間と協力して様々な敵と戦っていく。膨大な銃器や近接武器を集め、強化していく。開発・販売はDigital Extremes。

葛西:ゲームの進行としてはどういう風に進めていくんですか?

SHINJI:チクチク遠距離で打ちつつ、敵が近づいてきたら近接武器を使うという流れですね。

葛西:一気にダーッと撃っていって、最後に剣撃かな。FPSだと待ちのポイントが強くなる。そこにスラッシュが入ってくると、前に前に切り開いていくゲームプレイになるよね。そこがこの手の「銃撃」と「斬撃」ジャンルのポイントだし、どうしてもスタイリッシュになっていく。

■意外にロボットゲームのほうが銃撃と斬撃ミックスをやっている?

葛西:銃撃と斬撃って意味で、作品の強度が一番高いのってなんだろうって思ったときにロボットゲームまで広げていいなら『ANUBIS ZONE OF THE ENDERS』が一番作品の質が高い気がする。

スラッシュと銃撃。もっと抽象化を進めれば、遠距離攻撃と近接攻撃が両立しているゲーム。『ANUBIS ZONE OF THE ENDERS』もスタイリッシュよりなゲームだよね。このゲーム、近距離では斬撃の他に「掴み」もあって、ここがうまいと思う。

2003年2月13日に発売されたPlayStation 2用ロボットアクションゲーム。遠距離からのホーミングレーザーによる戦闘と、近距離でのソードの戦いをハイスピードに行う。また、近距離では掴みのアクションもあり、敵を盾にしたり投げ飛ばしたりなど多彩な行動が可能なのが魅力。小島プロダクション制作なので誤解されがちだけども、小島監督は今作ではプロデュースのみ。監督、脚本は村田周陽。

伊藤:スラッシュアクションの定義でいえば『ANUBIS ZONE OF THE ENDERS』はとても上手いゲームだと思う。最初はストーリーも気にしているけども、後々爽快感をもとめて、周回するうちにムービー飛ばして、ずっと斬り続けるってことをやった。どれだけ早くボスを倒せるかみたいな。それを楽しむくらいにはスラッシュアクション要素が強くなっていた気がする。

前作の『ZOE』のときはエリア移動とか必須目標があって、アドベンチャーゲーム的要素もあったと思うんですけども、『ANUBIS ZONE OF THE ENDERS』はほぼ一本道のステージクリア型といっていい、展開と場所が切り替わっていく、一つの操作方法で様々な体験ができるという意味ではこのゲームはとても大好きです。

葛西:『ANUBIS ZONE OF THE ENDERS』は20年前なのにめちゃくちゃ質が高いのに気付かされる。当時の小島組は『メタルギアソリッド』と『ANUBIS ZONE OF THE ENDERS』を作ったんだぜっていう。

伊藤:このころの『MGS』シリーズに関しても、TPSとFPSの扱い方は興味深いですよね。『MGS2』でFPS操作が増えた。リアリスティックになりつつも当時のインタビューを読むと難易度的な配慮でファンタジーな要素もある。周回プレイしたくなる要素が『ANUBIS』と『MGS』どちらの作品にもある。当時のスラッシュアクションとFPS、分割されていたとはいえ、小島さんが作ったもので既に完成されていたんじゃないか。

コメント返信>けいしケイさん:ガンダム系ロボットのアクションはみな銃撃と斬撃になりますね

葛西:そうなんだよね。ビームサーベルあってビームライフルあって、考えてみればロボットもののほうが「銃撃」と「斬撃」が混ざりあったデザインになりやすい。

伊藤:PS2で『機動戦士ガンダム 一年戦争』ってあったんですけども、あのゲームに関してはほぼTPSライクな操作方法だったんですよ。でもスラッシュアクションというと少し違う。白兵戦のステージもあったりで。

『機動戦士ガンダム 一年戦争』

『機動戦士ガンダム』を原作とした3Dアクションゲーム。本作ならではの特徴としてテレビアニメの第1話から最終話までの戦いを、1本のゲームで再現していることがある。

今振り返ってみるとあのガンダムゲーはTPSもありスラッシュもあったなあと思う。ガンダムでTPSはこのゲームからだと思う。PS3の『ターゲットインサイト』等のアクションシューティングにつながっていくんじゃないかと思う。

葛西:『アーマード・コア』シリーズも広く言ったらそういう要素がある。スラッシュはおまけだとおもうけども。ロボットものが必然的に「銃撃」と「斬撃」が混ざっていると思う。『バーチャロン』もしかりだし。

コメント>けいしケイ:銃撃、斬撃をそれぞれSTGにおける通常攻撃とボムのような役に割り振るデザインが一番手っ取り早い気がします

伊藤:銃撃でゲージを溜めて、斬撃で一騎当千って結構ありかもしれない。そういうのあったかもしれない。

G.Suzuki:エーデルワイスさんの『アスタブリード』ですね。

『アスタブリード』

いまや『天穂のサクナヒメ』で一躍日本のインディーでインパクトを与えた同人サークル、えーでるわいすの代表作のひとつ。制作規模から考えると豪華なグラフィックとイラストによるイベント演出、縦と横のシューティング構造のほか、近接攻撃も織り交ぜたゲームデザインを特徴としている。

葛西:インディーで結構混ぜたいい例があるな。

コメント>zakipom:そう考えると『アーマード・コア6』はすごく楽しみですね

伊藤:距離と銃撃、斬撃のバランスと言う意味では『アーマード・コア6』は楽しみ。IGNのインタビューで「今作では今までになかったクリティカルヒット要素がある」というのがあり、相手の態勢を崩してパイルバンカー等の近接武器を使うというプレイが出てくるのかなあと思っている。より爽快感のあるプレイになるのかなあと思うと、嬉しいですね。

葛西:ロボットゲームのほうが、題材としても銃撃と斬撃が生かしやすいのかもしれない。

伊藤:テーマ的にも作りやすいですしね。

■銃撃と斬撃が混ざったゲーム、世界観が大体みんなむちゃくちゃ

葛西:ここまでゲームデザインの話しちゃったけど、意外に銃撃と斬撃を扱ったタイトルで世界観がカチッとハマったものがほぼ無い。FPSかスラッシュアクションのどっちかに特化したタイトルだと『Half life』から『COD』シリーズとか、『ゴッドオブウォー』とかがっちりしてるじゃない。

伊藤:そういえばそうですね。

葛西:銃撃と斬撃ものなら、ぎりぎりグラスホッパーマニファクチュアの『Killer is Dead』くらいかな。『Killer is Dead』を作ってるチームは『Let It Die』『DEATHVERSE: LET IT DIE』に流れてしまったけども。メインのディレクターは須田剛一さんじゃなくて新英幸さんなんですけども。

須田剛一がクリエイティブディレクターとして原案を担当した、殺し屋による斬撃と銃撃アクション。『Killer7』を引き継いだ画作りで、不条理な世界観を表現。処刑人モンド・ザッパが刀と義手による射撃で、世界の悪意を持つ相手を処刑してゆく。本作のディレクターは新英幸(現スーパートリック・ゲームズ)。斬撃と銃撃を交えたアクションのゲームデザインをタイトに行っている。

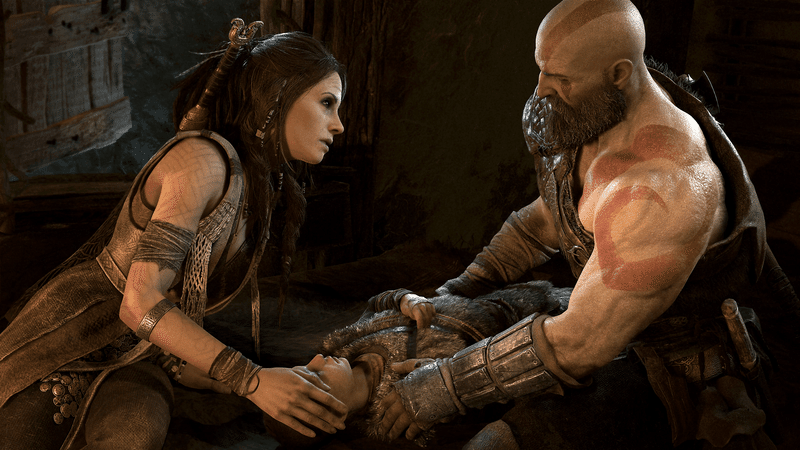

葛西:広義に銃撃と斬撃を解釈して、「FPS・TPSそうさの遠距離戦とスラッシュアクション操作の近距離戦」というものであれば、リブート版の『ゴッドオブウォー』シリーズが世界観も物語も格調高いものではないか、と。

暴虐の限りを尽くしたオリジナルシリーズのクレイトスと違い、人の親となったことで別種のシリアスな物語を展開。全編をステージもムービーもカット割りをしないシームレスな仕様に仕上げたことにより、ゲームへの没入感を途切れさせない作りも話題となった。続編『ラグナロク』も高い評価を得た。

G.Suzuki:でも『ゴッドオブウォー』その場合、どこを銃撃と言ってるんです?

葛西:えっとあれはクレイトスが斧投げるじゃん……。

伊藤:苦しいな!

葛西:まああれもハイスピードで一気に畳みかけるというより、『ダークソウル』以降のアクションの重さを基調にしていることは理想なところはあって。

SHINJI:確かに。

葛西:とはいえ「銃撃」と「斬撃」を取り入れたゲームは全体としてよくわからない世界観になるのは免れないのかな。「剣を持ったら一番かっこいいやん、銃を持ったら2倍かっこいいやん、2つ使ったら400倍かっこいいやん」という発想は子供じみてるせいか、世界観がおかしなものになりやすいんだよ。『Shadow Warrior 3』も『Bright Memory: Infinite』も『DMC』も中二病だろ!

伊藤:いいじゃん中二病でも!

■考える銃撃と斬撃ミックスの理想形を考える。ポイントは距離の設定か?

葛西:ここからはどうやったら混ざるのかなっていう妄想の話をしようと思う。混ぜることを考えると、スラッシュアクションは空間が有効に使われていないんじゃないのがある気がする。

葛西:そもそもスラッシュアクションって、近接で交戦することがメイン。だからボクシングのリングとか、MMAのオクタゴン(金網で囲まれた八角形の舞台)みたいに、四角形か円形の空間で多人数か一対一で戦う限定された空間になりやすい。

壁やオブジェクトの遮蔽物を使って遠距離攻撃を避けるなど

レベルデザインが大きく面白さに関わる。

葛西:一方、空間を生かすのがFPS。FPSやシューターは三次元的に空間を使える。遮蔽物を使った戦略などなどもあり、空間づくりがゲームの面白さに強く関係しているよね。

あらためてFPSって凄く強いジャンル。シングルでもマルチでもいけるっていう。リアリズムを調整しやすいっていう部分も起因しているんだろうね。スラッシュアクションってシングルプレイの持ち物だと思う。だからマルチプレイ化したスラッシュアクションって難しい気がする。それってふつうに『ソウルキャリバー』みたいなものなんじゃないのって。

スラッシュアクションは近接でのコンボアクション主体になってしまう分、空間の利用はFPSとは意味が変わってくる。だから銃撃と斬撃のミックスって、まじめに考えると水と油なんだ。

両者をまぜるとアリーナーシューターみたいになりやすい気がする。円形~四角形のステージをぐるぐる回りながら敵を殲滅していくみたいな。その繰り返しというか。

SHINJI:なりやすいですね。やっぱり。

葛西:だから個人的なポイントは距離なのかな。実際の格闘技を見ていると距離の使い方が戦略的に存在している。そこを考えれば混ざるのかなと思う。

距離を探り合うプレイが理想だなと思う。遠距離から始まって、止めをさすために近づかなきゃいけなくて、距離をつめていくという戦いみたいな。スラッシュが入るとハイスピードになりやすい部分があるから、そこを逆転させてもっと攻撃手段ごとの距離のせめぎ合いを意識したデザインで銃撃と斬撃をまぜたら面白くなるんじゃないかな。

葛西:例えば「ナイフと銃、どちらが強いのか」って検証している動画があるけども、距離によってどう戦うかっていう面白い例になるんじゃないかって思う。この距離ならば斬撃が強いとか。実際、ゲームでも近距離だとナイフを使ったりするわけだし。

ゲームにリアルを求める必要はないかもだけど、現実の事例を持ち込むことで、何をどういうデザインをするとゲームプレイに緊張感を持ち込めるのかって例になる気はしている。

コメント>アルガス:コンボとかも大事なFPSだとKilling FloorとかMetal hellsingerとか該当しそうですが斬撃もとなるとなかなか出てこない

伊藤:距離を考えると、例えばボスや雑魚戦でフレキシブルに距離を動かしてくれるデザインのほうがいいですね。敵の防御手段で距離が変わるといい。例えばバリアを貼るとか。距離が一辺倒にならないデザインが必要なのかなと。『Bright Memory: Infinite』もいいけども、あれをかなり発展させることはできる。

葛西:『Bright Memory: Infinite』はかなりいいけども、遊びこむとかなり物足りない。『DMC』だとコンボをうまく当てると評価点がでる。これは馬鹿にならなくて、何をやれば一番いいゲームプレイかの誘導になる。『Bright Memory: Infinite』は何が評価点になるのかそれがあまりないのが物足りない部分。

伊藤:前作ではあったんですけども、今作からストーリーに注力して、評価とか気にせずにアクションを楽しんでほしいという配慮だと思う。前作は結構厳しかった。コンボを組み込むにはプラン建てが必要で、スラッシュどころか評価が軸になってしまい、コンボの評価点を気にしてプレイすることになる。

だからそういう意味では『Bright Memory: Infinite』は改善された部分だと思う。自分では評価点は結構気にする。評価点をなくすことで爽快感が発生することはある。

葛西:個人的にはFPS&スラッシュだと溜めの部分が必要なのかなって。例えば『SEKIRO』の方をちょっと混ぜてほしい。宮崎ゲーだと距離や一瞬の隙を突きあう戦いの上手さはある。ボスの一瞬の動きの変化や遠距離や近距離に対応するバリエーションの豊富さは評価に値する。穴をつくようなプレイが基本的にはできないのがうまいと思う。

『Bright Memory: Infinite』はいい線いってて、前に進みながら雑魚と戦う場面はよかった。途中途中、狭くなる空間で戦うのはあまりおもしろくなかった。これも両方のデザインをいれた結果なのかな。

コメント>andyakari:桜井さんのパルテナが色んな意味で綺麗にまとまっていた気がします

葛西:それなりの距離を持って対人戦をやる限りは「距離」というものからは逃れられない。ロボットゲームのようなリアリティラインの低いゲームは遠距離戦と近距離戦のゲームになる。

葛西:格闘技と絡めると距離と戦いや空間と戦い。遠距離は『COD』で近距離は『SEKIRO』的なイメージかなあ。近接で「首絞め」やマウント等が出せたらより理想だけども。距離の探り合いが対人戦の基本じゃないですか、ボス戦だと距離の探り合いがなくなるのが面白くなくなる理由なのかな。通常の雑魚戦のノウハウが使えないボス戦は個人的には無しだなあと。

コメント>アルガス:撃ち合って近づいてチェーンソー、Gears of Warか

葛西:いい答えかもな(笑)。FPSの近接は一撃必殺だよね。なんというかな、『ギアーズオブウォー』の遠距離戦の重みと、さっきのリブート『ゴッドオブウォー』の近接戦の重みを上手く繋いできたものが自分がぼんやり考えてるイメージだけど。

SHINJI:『Far cry』も一撃必殺でしたね。

葛西:FPSやTPSは近づいたら一撃必殺になるって決まっている気がする。FPSが近接が強いのは遠距離で戦うのが基本のなかで、近接で戦うことが困難なゆえのリワードだとも言える。だから真面目にスラッシュを混ぜようとすると『Bright Memory: Infinite』みたいに盾を持つ敵とかヘッドショットでも簡単に倒れない敵を出して、近接攻撃をさせる誘導になっている。

伊藤:弾きを何度かしないと倒せない敵もいましたもんね。

葛西:ゲームプレイヤーがどこまでセッティングすべきなのかって問題もある。『DMC3』もスタイルを変えることができた。

伊藤:銃メインでいくか、ソードマスターとしていくか『DMC3』では分割されていたけども『DMC4』では統合されてリアルタイムで変更できるようになった。FPSもリアルタイムで変更できるようになると面白くなるのかな。銃でいくか、剣でいくかをプレイヤーが決めることができる。

最近『原神』やってるんですけども、あれってキャラによってスタイルが変わって、剣だけじゃなく弓や魔法もいて、弓はTPS操作ができて、リアルタイムでキャラを4人チェンジできるんだけども、あれは『DMC』のスタイル変化をキャラ変化でやってるんじゃないかと思う。スラッシュアクションとTPSの融合かつ遊びやすいタイプだと言える。TPSで触れやすいものといえば『原神』が挙げられるんじゃないかな。

葛西:意外にも『原神』も遊び方次第で銃撃と斬撃ものになるんだね。

伊藤:あとは『DOOM ETERNAL』は意外に銃撃と斬撃だったんじゃないかって。あれは銃弾を制限することで、いろんな武器を使わせたり、その中で近接を使わせようとする。剣やチェーンソーや。他のゲームでは近接は酔狂という扱いになりがちだけども、『DOOM ETERNAL』は銃弾を制限することで、直接攻撃をする導線を作っている。

G.Suzuki:そういう制限によっての戦いで、近年の原型はなんだろうと思うと『ホットラインマイアミ』なのかなって思う。あれって武器が制限されているじゃないですか。銃が使えなくなったらナイフや鉄パイプを使ったりして。近接のスラッシュアクションを作るのは弾数の制限なのかなって思うんですよね。

葛西:距離の管理を考えさせること……弾数の制限をさせること……銃撃と斬撃をまじめにミックスしようとすると、やっぱり抑制的なゲームデザインが必要になっちゃうかもね。

●まさか銃撃と斬撃の最先端になるか!?『Wanted: Dead』

葛西:なんかここまで話していると、2月にリリースされる『Wanted: Dead』って今回のテーマの理屈で言えば理想のゲームかもしれない(苦笑)。

“『ニンジャガイデン』と『デッドオアアライブ』のクリエイターが関わる、ハイブリッドなスラッシャー/シューター”と真正面から「銃撃と斬撃」のゲームプレイを推している1作。香港警察のエリート部隊「ゾンビ部隊」所属のハンナ・ストーン中尉が刀と銃器を駆使しての戦闘が魅力。いまのところカラオケとかムービーがアニメとか雑食な世界観を提示しており、「本当にこのゲームはなにをしたいんだ」と傍観者を困惑させているが、大化けする可能性は少なくない。

葛西:これ結構みんな地雷だと思ってるかも(なにせ英語圏でも公式の関連動画のコメントでメタクリ40点台だろうとか揶揄されている)だけど、結構空間づくりも頑張っているような気もするし。

これを作ってるSOLEILってかつて『Devil's Third』を作ったValhalla Gameのメンバーが集まって生まれた会社だったりするし、結構『Devil's Third』から引き継がれているのかなって思う。板垣さん自身が関わっているかは謎だけども。

SHINJI:『Devil's Third』自体が結構スラッシュアクションだったって言うのもありますし。

『Devil's Third』

板垣伴信が率いるヴァルハラゲームスタジオが、かなりの年月をかけて開発した銃撃と斬撃ミックス肝いりの一作。全身にお経を描いたスキンヘッドの男アイヴァンの激闘を描く。もともとTHQをパブリッシャーにするも倒産、その後に任天堂から発売されたり、基本無料でマルチプレイ版が運営されるなど、本テーマで挙げたタイトルの中でもっとも数奇な運命に翻弄されたタイトル。

葛西:あのタイトルは、板垣さんの発想でFPSとTPSとスラッシュを混ぜようってのはあったと思う。ただすごい謎のゲームで体中にお経を書いた男が飛びかかってくるっていう。2月に発売される『Wanted: Dead』はFPSとスラッシュアクションとの混ざり合いって意味で超重要なんじゃないかな。

伊藤:『ホットラインマイアミ』や『DOOM ETERNAL』で培われたものが『Wanted: Dead』で達成されるかもしれない。

葛西:なんだか『Wanted: Dead』も『ライジングザン』の末裔のような気すらしてきた……。

SHINJI:銃撃と斬撃のほかにカラオケやったりしますしね(笑)。

G.Suzuki:公式動画もなぜか料理してたり……

葛西:ほんと世界観ぐちゃぐちゃだよね。銃撃と斬撃が混ざったゲームってなんでかこんなことになっちゃうからかほぼ世界各国のGOTYから黙殺されがちなんだよ。実際『Wanted: Dead』がリリースされてからは分からんぞ。その出来って。

というわけで、『ライジングザン』の精神がいまだに銃撃と斬撃に入り込んでいて、そこからゲームデザインとしてどこまでこの20数年で洗練されたがが『Wanted:dead』にて問われている、世界観のめちゃくちゃさはそのままに……って結論で今回はここまでで!

ここから先は

¥ 300

『令和ビデオゲーム・グラウンドゼロ』は独立型メディアです。 普通のメディアでは感知していないタイトルやクリエイターを取り上げたり 他にない切り口のテキストを作るため、サポートを受け付けています。