放送大学大学院博士後期課程:1期生の立場から(6)博士後期課程の学生受け入れ開始

修士課程を修了したのが2014年3月ですが、2014年度から博士後期課程が開学し、10月から学生受け入れが始まるということが公式に発表されました。博士課程が作られるという話自体は以前からありましたが、実現はまだまだ先のことと思っていたのでした。教授たちからは、一切何も情報が伝わってきませんでした。情報管理がそれだけ徹底していたということです。

私は悩みました。東日本大震災の年に小学校6年生だった長男が高校生、次男はまだ小学生。これからが経済的にも大変な時期だったからです。自分ではなく、二人の子どもに教育を授けることが優先されるべきではないのか。しかし、この千載一遇の機会に受験しなければ、自分は一生後悔すると思いました。そこで、受験だけはしようと思いました。不合格だったら潔く諦める。再挑戦はしないと決めました。

現在は、受験倍率は10倍程度で推移していますが、1期生は、20倍以上でした。やはり、全国に、博士後期課程開学を首を長くして待ってる人たちが大勢いたのだと思います。説明会が開かれたので、足を運びましたところ、大盛況です。ところが、質問者のなかには、あまりにも素朴な質問をする方がいるので驚きました。放送大学の先生方は、そういう質問にも、丁寧に根気よくお答えになるのですが、実際にはどういう人たちが願書を出すのだろうと思いました。当然、修士号を持つ人ということは確かではありますが。

試験は、論文と英語、それぞれ2時間でした。英語に関しては、教師になってから再勉強しました。横浜市内にオクスフォード出版などのレベルド・リーダーズを揃えた有料図書館があるのを知り、リライトされたシェリー『フランケンシュタイン』やオーウェル『1984』、コリンズ『白衣の女』などを大量に読み流すことで語彙を増やし、速読力を養ったのです。1ヶ月経つと、ペーパーバックが楽に読めるようになりました。ファウルズやフランクル、フォースターなど、若いころに読んだ作品を原作で読み直したことを思い出します。その後は、ダン・ブラウンやサフォンなどの新作を読むこともありました。

会話力はきわめて貧弱ですが、勤務先のALT(アシスタント・ランゲージ・ティーチャー)とは気楽な会話をすることがありました。単年度契約なのか、1年から2年で新しい方が着任します。オーストラリア人の若い男性、それからアメリカ合衆国元海軍の女性とは、仲が良かったです。気むずかしい英国人男性とは、挨拶を交わすだけでした。熱帯の花のような濃厚な香りを発散する若いフィリピン女性は、美人だけどちょっと近寄りがたかった。

ある年に着任した大柄のアメリカ人男性が、昼休みにアメリカ先住民の神話に関するペーパーバックを読んでいるのを見ました。尋ねると、自分の母方のルーツがアメリカ先住民なのだと教えてくれました。

話が脇にそれましたが、幸いなことに、試験に合格し、博士後期課程に進学することになりました。カフカの短篇「掟の門」ではありませんが、いつ開くのかわからない。自分が生きている間は絶対に開くことがないのではないかと思われたそそり立つ鉄の門扉が、いきなり開いたような気がしました。ここまで来たら、行き着くところまで行こうと決心しました。

最初のオリエンテーションの日程には、勤務先の沖縄修学旅行生徒引率が重なっていたため、参加することができませんでした。学長の挨拶などから、大学側の意気込みや、どういう方々が入学されたのかを知りたかったのですが。(その後、放送大学の広報番組「大学の窓」でその日のようすを知ることはできました。)3年後に学位授与式でお目にかかるまで、修了者の方々とは、所属するプログラムが異なっていたため、ついに一度もお目にかかることはありませんでした。

1期生というものの面白さを、実は大昔に経験したことがありました。私は鎌倉市にある神奈川県立七里ガ浜高等学校を卒業しました。ドラマの撮影や、テレビのコマーシャルなどでしばしば使われる場所なので、江ノ電がのんびり走る海岸沿いにあるこの高等学校を知る方もいると思います。この学校の1期生だったのです。

何もないところから新しい学校を作るというのは、教師側にも生徒側にもエキサイティングな経験であることを、私は経験しました。男女半々。4学級180人。(その後、1学年12学級にまで増えた時期があります。)グラウンドも体育館も図書館もなし。体育の授業は海岸で走ったりサッカーをしたり。上級生がいないので、大学合格実績もありません。当然、指定校推薦もない。各自が受験勉強して当たって砕けろ。大学進学を考えたら、普通ならば入学しないだろうと、今ならば思いますが、当時の楽しさは格別でした。ちなみに、勉強好きの姉は、同じ県立でも、湘南高等学校という名門校に進学していました。

さて、放送大学大学院博士後期課程の1期生ですが、実際のところ、誰もそれまでやったことがない未知の世界ですから、制度的なことなどで、教授陣もよくわかっておられないことがある。学生と一緒に手探りで作っていくようなところがありました。戸惑いもあるが、新鮮な感動がある。なにしろ初めての経験なのですから! これをエキサイティングといわずして何というべきでしょう。

3年間で必ず学位を取得しようと心に固く誓って入学しました。慶應義塾大学でのんびりと学んだ30代とは違って、自分は50代半ばであり、残された人生の時間もお金も、余裕は一切なかったからです。実質的に、論文を書く時間は2年間ですが、修士課程に比べれば、3年はかなりあるなと感じました。しかし、指導教授から、真剣な眼差しと低い声で「あっと言う間だよ」といわれて目が覚めました。

遠隔教育には孤独という大敵がいて、なかなか継続することができないという感覚を、長らく私は理解することができなかったと以前に書きました。しかし、博士後期課程に進学してからは、これがしみじみとわかりました。私はこの3年間ほど勉強したことはありませんが、よき友人と出会い、支え合うことができた結果、3年間で修了できたのだと、つくづく思います。

(続く)

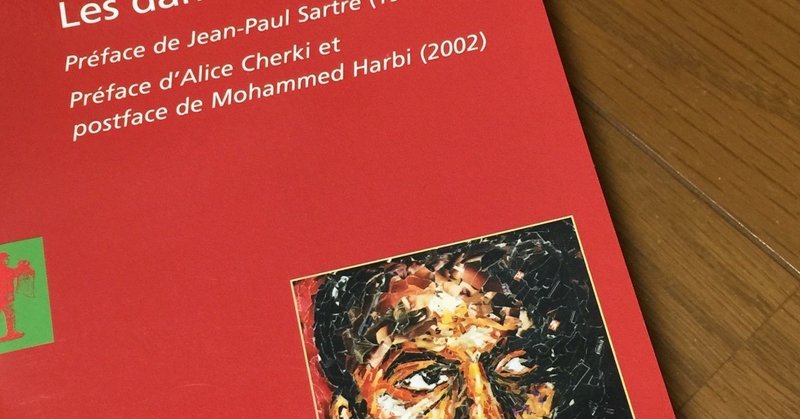

*写真は、フランツ・ファノンの主著『地に呪われたる者』です。初版にあったサルトルの序文に加え、アルジェリアの精神病院で同僚だったアリス・シェルキの序文が付いています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?