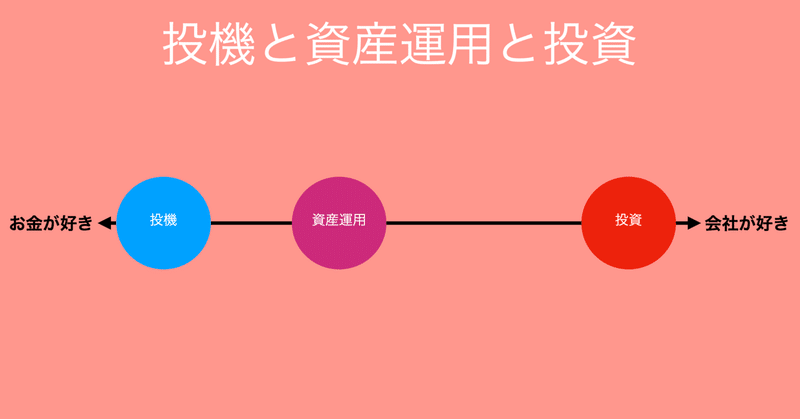

投機と資産運用と投資

#鎌倉投信 の鎌田さんのツイートです。

投機と資産運用と投資の違い

— 鎌田恭幸 (@yui2101) January 8, 2022

【投機】当たり外れに賭ける

【資産運用】一定の法則性の中でお金をふやす

【投資】未来をつくる意思が込もる。

投資は、未来選択の投票とも言える。 https://t.co/YCIwYDfxtF

金融商品を買い付ける行動、行為。

自分の資本、資金を投じるわけですから、字面通りにいけば、広く捉えれば「投資」ということになると思います。自分の行動をどう認識するか、は人それぞれでしょう。ということで、以降に述べるのは、僕自身の認識の仕方です。

投機

「投機」という言葉を見るにつけ、思い出すのが

機を見るに敏ですな

という言葉。「信長の野望」で兵糧を買い付けると軍師がこうコメントすることが多くて。

「機」を測る、予測して行動するわけですから、反射神経が求められるのだろう、と思っています。「運」に左右される部分も大きいと思います。また「価格」が騰がるか下がるかに賭ける、ハイアンドロー

ハイ or ロー ですね、正しくは。

市場で取引される「価格」は”影”ですので、投機とは

”影”の長さの当てっこ

だと思っています。

資産運用

運用。

運んで用いる。ってことなので、どこかのタイミングで何かの目的のために換金することを予定されている、と認識しています。いわゆる「出口」がある。その目的とするイベントが到来したらそこで終了、そんなイメージでしょうか。目的のイベントまで多くの時間が見込めればより多くのリスクを取ることができるものの、目的のイベントが近づいてくると価格変動リスクを抑える必要が出てくるものと想像されます。

投資

「運用」とは異なる「投資」って?

「出口」なし、ずっと換金せずに継続して保有するのが「投資」だと考えています。何かの理由で保有資産を一部換金することはあるものの全部を換金したりしない。

状況が許せば死ぬまで保有している、子、孫に引き継ぐ。

今はこれを「投資」と認識しています。

「お金が好き」「会社が好き」の枠組でいくと、こんな感じです。

状況が許せば死ぬまで保有していたい、子に引き継ぎたい。「投資」は「会社が好き」でないと、そんな風に思えないでしょう。

死ぬまで保有していたい、子に引き継ぎたい。そう考えれば、その根っこには「未来」に対する想い、考えが必要になってくると思っています。

「投資」を通じて、僕たち投資家は、その投資先の事業に関わる、関係する、チームに加わることになります。そのチームがどんな未来を創ろうとしているのか、夢見ているのか、それを知ることはとても重要なことです。また、それを理解、納得するからこそ、その「会社が好き」が強くなっていくのだと思っています。

僕自身のポートフォリオの中には、インデックス運用のものが現在半分弱になっています。これはある意味「資産運用」です。必要があれば躊躇なく換金する対象です。ただ、このインデックス運用に追加投資をすることは考えていません。

状況が許せば死ぬまで保有していたい、子に引き継ぎたい「投資」。これを今後、できる限り買い増していきたい、そう思っています。

「お金が好き」「会社が好き」については、↓↓ の記事をご覧ください。

「予測しない」

鎌田さんはこんなツイートも。

資産運用で成功する(その1)

— 鎌田恭幸 (@yui2101) January 7, 2022

「予測しない」

なぜなら、複雑な経済下では予測が外れるリスクの方がはるかに大きいから#鎌倉投信 #資産運用https://t.co/FmwOj6UTB8

「予測」はいくらか必要だと思います。が「予測」よりも大事なことが「投資」には沢山あるだろう、と思います。

予測よりも大事だと思うのは、自分で調べて、考えることです。そして、その結果を基に腹を決める、決断する。カッコ良い言葉を使えば「覚悟」でしょうか。自分の行動がどういうことなのか、投資をしている会社がどんな未来を描いているのか、それを調べて、考える。そこには「予測」も含まれてくると思います。また、どんなに調べても実体を掴み切ることは不可能、場合によっては錯覚していることさえあります。それでも自分で調べることが非常に大事だと考えています。

10年以上の運用実績ある、日本の会社を主な投資対象としているファンドを5年以上、定点観測してきました。

2021年12月末の定点観測 を終えました。僕のつくった基準で、パフォーマンスの上位20ファンドはこうなりました。

5年前、2016年12月末の定点観測時の様子です。

随分とメンバーが変わっていますね。アクティブファンドを選ぶのは難しい。それを実感します。

2021年12月末のトップ20が、2016年12月末にどんな順位だったのかを調べてみました。

n/a となっている7本のファンドは、2016年12月末時点では運用期間が10年未満でした。2016年12月末もトップ20に入っていたファンドは2本のみです。2021年12月末 トップのファンドは2016年12月末は183位。それが5年後にはトップに。わからないものです。

一方、2016年12月末時点のトップ20の2021年12月末時点の順位です。

3本のファンドが既に償還されています。残った17本の平均順位は66位。そんなに悪くない?とも思います。

対象のファンドの数が2016年12月末 350本に対して、2021年12月末 356本と6本しか増えていません。この間、それなりの数のファンドが償還されたと推測されます。

この2つの表で、もう一つきになったのがカテゴリです。

2016年12月末は 大型 1本、中型 2本、小型 17本 に対して

2021年12月末は 大型 12本、中型 6本、小型 2本

と形勢が逆転しています。

推移をチェックしてみました。

2019年12月末までは「小型」が優位でしたが、2020年から少しずつ変化している印象です。

今年に入ってまだ僅かしか経っていませんが、「小型が弱い」傾向はここまでのところ加速している印象です。

よくよく考えてみると、こうした弱い時期が小型株ファンドから高パフォーマンスのファンドが出現する理由でしょう。重要なのは(もしかしたら今後しばらく続く可能性のある「小型 しんどい」の市況下で)、投資先、投資候補先の会社の実体をしっかりと調べ抜いて覚悟を決められるファンドがどれか。また、そうしたファンドにしっかりと受益者の支持が集まっているか、も非常に重要です。

「予測」というほどのものでもないですが

週次で主要なETFのPERを定点観測しています。

IVV(米国S&P500に連動のETF)、PERが33倍。株式益利回りで3%。米国の金利動向でPERは切り下がるだろうなあ、と見ています。EWJ (MSCI JAPANに連動のETF)、PERが17.6倍。こんなもんかなあ、と思ったりするのですが、米国株が調整に入れば似た感じになるんでしょうね。連れての調整となった際に。。。

2019年、2020年、2021年と3年連続でのプラス(新興国株式は2021年 マイナスに終わりましたが)でした。2022年は???

「予測」はそこそこに、しっかりと調べて、考える。ほんで、納得して判断する。

2022年も、しっかりと「投資」します。

今、読んでいる途中の本の一節です。

今、読んでます https://t.co/NQTCMfBYee pic.twitter.com/YnoqIksgJM

— renny 🔜 ユルネバ - 2/18 vs 川崎 #LIFEwithFCTOKYO (@renny_29) January 8, 2022

「投資」を自分で考える。

下記の Kazuhiko Ono さんの記事、ご一読をオススメします。

サポート頂いた際は、TableforKidsへの寄付に使わせていただきます。 https://note.com/renny/n/n944cba12dcf5