レガシーシステム問題と日本的雇用慣行について

経済産業省からDXレポート2が公表された今更ですがDXレポートをちゃんと読みました。この中で、DXを阻害する要因として挙げられているレガシーシステム問題について、日本的雇用慣行(パートナーシップ雇用)とあわせて書きます。

レガシーシステム問題とその背景

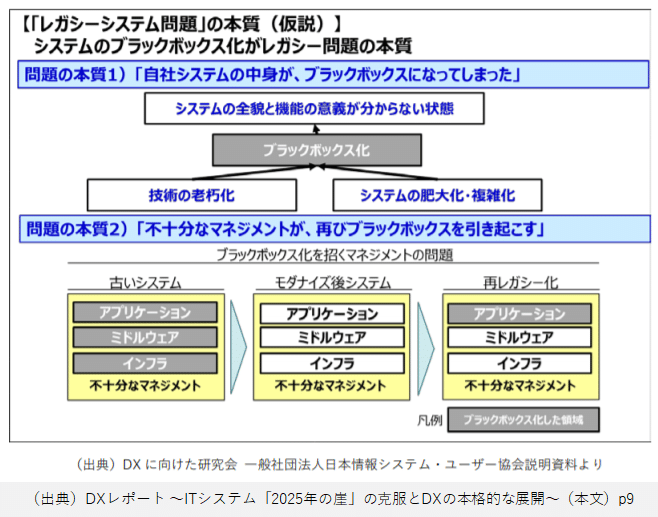

レガシーシステムとは、技術面が老朽化、システムの肥大化・複雑化、ブラックボックス化した既存システムのことで、これがDXを推進する足かせとなっているといわれています。経済産業省のDXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~では、このレガシーシステム問題の本質を下記のように説明しています。

・ユーザ企業が自社システムを自分の手で修正できない状況に陥っている状態

・技術の老朽化、システムの肥大化・複雑化はレガシー化を引き起こしやすい

・仮に一時期の投資でシステムをモダナイズしても、マネジメントが不十分だと再度レガシー化する恐れがある

・日本ではレガシーシステム問題が経営課題として取り組まれていないため、根本解決に至っていない

また、これらの背景を次のように説明しています。

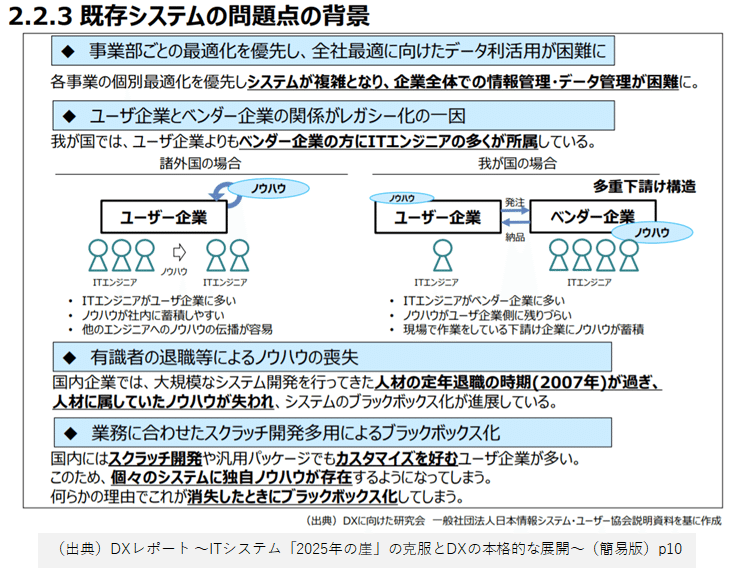

・多くのデータや情報資産を保有しているが、事業部ごとに個別最適化を優先してきた結果前者最適に向けての活用が困難になっている

・ユーザ企業がより多くのIT人材が所属するベンダ企業に開発を委託しているため、ノウハウがたまりづらい

・定年退職の時期を迎える大規模なシステム開発を行ってきた人材の中に暗黙知として存在するノウハウが失われている

・国内には業務に合わせたスクラッチ開発、汎用パッケージ利用であってもカスタマイズを好むユーザ企業が多い

日本的雇用慣行との関係

下記の記事でも書いたように、日本では、長期間働くことを前提とした日本的雇用慣行を背景として、IT人材のベンダ企業への偏りが存在しています。多くの企業にとってITシステムが必要不可欠になった現代において、新しく生まれたシステム開発などに仕事に対し、仕事を人につける日本的雇用慣行(パートナーシップ型雇用)では既存の従業員にはその仕事ができないため外部のIT企業に依存するようになりました。一方で、仕事に人をつける欧米的なジョブ型雇用では、その仕事ができる人を雇って内製化するようになりました。

IT人材レガシーシステム問題の背景の1つとして挙げられている下記は、まさにこの業界構造を指していますが、その他の背景についても、日本的雇用慣行が大きな影響を与えているのではないかと思います。

・ユーザ企業がより多くのIT人材が所属するベンダ企業に開発を委託しているため、ノウハウがたまりづらい

下記の2点は、「業務に合わせて個別最適のカスタマイズを行うことで、全体最適ではなくなっている」とまとめられます。

・多くのデータや情報資産を保有しているが、事業部ごとに個別最適化を優先してきた結果前者最適に向けての活用が困難になっている

・国内には業務に合わせたスクラッチ開発、汎用パッケージ利用であってもカスタマイズを好むユーザ企業が多い

これも日本的雇用慣行を考えれば理解ができます。業務が明文化されないかつ長期間同じ担当者が業務を行うことを前提とすると、同じ業務でも会社ごとに担当者が自分のやりやすいようにアレンジを加え、特別なノウハウがなければできない業務へと進化を遂げてしまいます。そして、その状態で業務をシステム化しようとすれば、個別業務に合わせたスクラッチ開発、パッケージであってもカスタマイズが好まれることが理解できます。

最後に下記の背景についても同じです。

・定年退職の時期を迎える大規模なシステム開発を行ってきた人材の中に暗黙知として存在するノウハウが失われている

こちらはDXレポートの中でも「多くの国内企業は終身雇用が前提のため、ユーザ企業においては、IT システムに関するノウハウをドキュメント等に形式知化するインセンティブは弱い」とあるように、長期間同じ担当者が業務を行うことを前提とすれば、下記のような発想から、暗黙知を形式知にする発想自体が生まれにくいことが想像できます。

・どうせノウハウを明文化したところで、それを使うのは自分

・誰でもできるように標準化してしまうと、自分の仕事が人に奪われてしまうかもしれない

諸外国ではどうか

では、諸外国ではこれらの問題は起きていないのでしょうか。かなり古い記事ですが、IPA 「IT人材白書 グローバル化を支えるIT人材確保・育成施策に関する調査」 (2011/3/31掲載)には、諸外国における「ユーザ企業・ベンダ企業の役割分担」や、「ユーザ企業は雇用の流動性が高い中、どのようにして自社のシステムノウハウを継続して保有しているか」についての調査結果が記載されています。こちらを読むと、日本と同様の問題を抱えている国もあるようですが、レガシーシステム問題の解決の参考になりそうな記載がいくつか見つかりました。

・(米国)中小企業のIT部門はベンダに依存しているが、それ以上の規模の企業、特にITをビジネスの中枢に置く、金融サービスや医療関連の企業では、開発リソースを内部に持ち、大手のソフトウェアベンダに加えて、ベストオブブリードのソフトウェアベンダを管理する能力がある。

・(米国)人材の移動への技術部門の対策として、各プロジェクトメンバに、その貢献の範囲を書類化させ、そのメンバが業務を続けられない場合でも、プロジェクトへの影響を最低限とする。業務の成果を、内部のリソースで共有し、誰でもアクセスできるようにする。また、技術者を確保する上で、標準的な技術を採用することも有効である。特殊な技術を理解する技術者を探すよりも、標準技術を理解する技術者を探す方が、はるかに容易性が高いためである。

・(中国)ITユーザ企業である政府機関や国営企業は、自社でシステムの要求を決める。通信関連、航空関連の企業は、ZTEなどの企業に、多くの場合、カスタムのソフトウェアの開発を要求する。その他の企業においても、システムへの要求や利用技術への要求を自社で決めるが、ソフトウェアの開発仕様や開発プロセスについてはベンダの提案に依るところが大きい。

・(中国)自社のノウハウを維持する方策として考えられるのは、オンラインのドキュメントとコード共有ツール、ドキュメント変更ツール、コードトラッキングツールを採用し、明確なプロジェクトや製品のロードマップを共有する強力なプロジェクトチームを構築することが考えられる。大規模なプロジェクトでは、複数の人員を、チームとしてアサインすることで、情報や技術、知識の集中を防ぐ。

・(インド)インド企業が提供するサービスは、業界標準のソフトウェア、あるいは、オープンソフトウェアに基づいている。

・(ロシア)ロシア企業におけるソフトウェア開発への投資比率は低い。主に、海外のベンダやオープンソースのソフトウェアやオープンソースのソフトウェアを利用して

いる。このためプロプライエタリな技術の流出リスクは少ない。

また、下記の記事では、欧州と比較した日本のIT業界の構造について言及がなされています。

日本と欧州との最大の違いは、欧州では開発作業の大半をパートナー企業に任せるのですが、アーキテクチャや設計思想、ビジネスロジックといったシステムの“コア”の部分は基本的に自社内で持っている点ですね。

レガシーシステム問題への対策

DXレポートの中でも様々な対策が示されていますが、上記の情報を踏まえ、個人的には下記の3点が特に重要だと感じました。

1. 当事者企業による課題発見・目的設定~アーキテクチャ設計

システム化によって解決したい課題や、システム化の目的の設定といった部分をベンダに丸投げせず、自身で行うことで、競争力を強化するために本当に必要なシステムを構築する。また、アーキテクチャレベルの設計までを行うことで、個別最適を防ぐ。

2. 技術・業務を個別最適ではなく標準に合わせる

個別業務に合わせたカスタマイズから脱却し、業界標準仕様、OSSなどを活用する。これは業務についても同様で、個別最適になってしまった業務を解きほぐし標準化するためのBPRも含まれると考えます。これにより、そもそもその会社独自のノウハウ自体が減っていくことも重要な点だと考えます。

3. ドキュメンテーションの徹底

ドキュメンテーションを徹底することで、ノウハウの属人化を避ける。これには、ドキュメントを継続的に最新化するための仕組み作りも含まれると考えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?