ITシステム開発における「日本は海外と比べ内製化率が低い」は本当?

日本と海外(特に欧米)のIT業界を比較し、日本のIT業界はユーザ企業にIT人材が少ない!海外のようにユーザ企業がIT人材を抱えて内製化すべきだ!という記載をしばしば見かけます。これは本当なのか?またなぜこうなるのかについて調べたので、書きます。

IT人材が日本ではベンダ企業に偏り、米国ではユーザ企業に偏っているのは本当っぽい

データ付きで日本の内製化率が低いと記載している記事は、主に下記の2つのデータを用いていました。

・IPA 「IT人材白書 グローバル化を支えるIT人材確保・育成施策に関する調査」 (2011/3/31掲載)

・IPA 「IT人材白書2017」 or 総務省 「平成30年版 情報通信白書」(情報通信白書内の内製化率に関するデータの元データはIT人材白書2017)

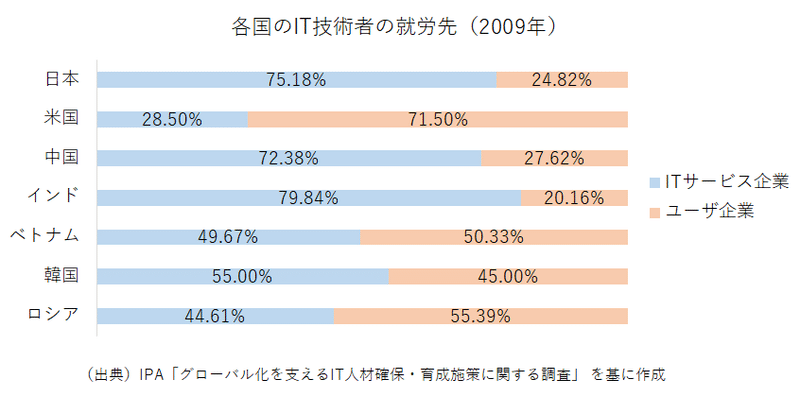

古めのデータではありますが、今回はこちらを参考に見てみます。まずIPAの「グローバル化を支えるIT人材確保・育成施策に関する調査」によると、各国の2009年のIT人材の就労先割合は下記のようになっています。(概要報告書p22)

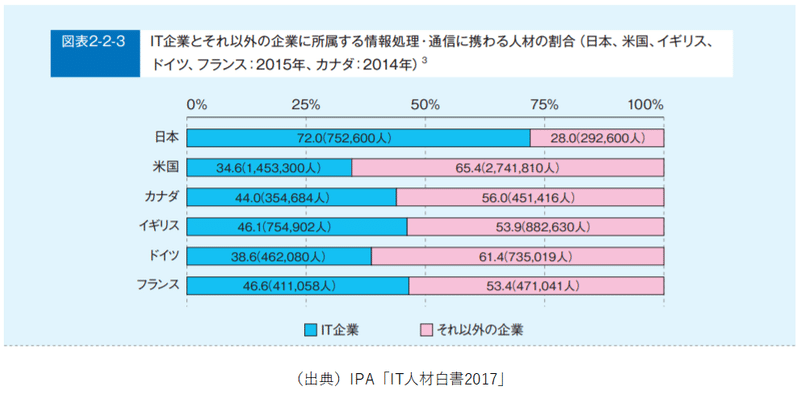

また、IPAの「IT人材白書2017」によると、各国の2015年のIT人材の所属先の割合は下記のようになっています。(p75)

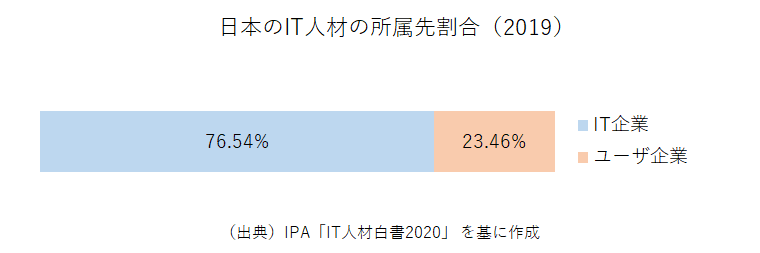

最後に、IPAの「IT人材白書2020」によると、海外との比較はありませんでしたが、日本の2019年のIT人材の所属先の割合は下記のようになっています。(p27)

これらのデータを見る限り、IT人材の多くが欧米ではユーザ企業に所属しているのに対し、日本ではベンダ企業に所属しているのは本当のようです。また、そこから欧米では内製化率が高いのに対し、日本では低いという論調が生まれているようです。

とはいえ、日本だけが特殊というよりは、少なくとも2009年のデータでは中国やインドもIT企業の割合が高いですし、「グローバル化を支えるIT人材確保・育成施策に関する調査」の各国のベンダ企業とユーザ企業の関係を見ると、各国様々な傾向があることがわかります。非常に長い調査結果をまとめてくださっている記事がありました。

内製化率の違いはどこから生まれる?

では、この内製化率の違いはどこから生まれるのでしょうか。上記「平成30年版 情報通信白書」や下記の記事など、各所で指摘されているのは、雇用習慣の違いです。

欧米では具体的な職務が発生した際にそれができる人を雇うジョブ型雇用が一般的で、IT人材もその時必要な技術を持つ適切な人材が雇用され、その職務が不要となれば、その人材も解雇されることが自然なようです。一方で、日本では人材を雇ってから研修や職務を通じて経験やスキルを身に着けていくメンバーシップ型雇用が一般的です。"総合職"がその典型例ですね。ジョブ型雇用は「仕事に人をつける」、メンバーシップ型雇用は「人に仕事をつける」と表現されるようです。

ITシステムがIT企業だけでなく、多くのユーザ企業にとっても必要不可欠になり「システム開発」という新しい仕事が生まれたとき、仕事に人をつけるジョブ型雇用の考えでは、システム開発ができる人を雇用し、その仕事につけることになります。こうなると、ユーザ企業が内製でIT人材を抱えていくことは自然な流れといえます。

一方で、人に仕事をつけるメンバーシップ型雇用の考えでは、新しく生まれた「システム開発」という仕事を誰かにつけなければなりませんが、経験もスキルのない自社の従業員につけることはできません。そうなると、外部の専門家たちにつけるしかなく、その結果ITシステム開発においてベンダ企業が支配的になります。

つまり、多くの企業にとってITシステムが必要不可欠になったという社会の変化に対し、雇用習慣の違いが、業界構造の違いを生んだのだと私は理解しました。

内製化率と生産性・競争力の関係は?

ここまで内製化率について焦点を当ててきましたが、結局重要なのは、雇用習慣の違い、内製化率の違いが生産性や競争力に影響を与えるか、ということだと思います。

下記の記事では、昔ながらの基幹システムに関する内製力はかえって不要だとしています。レガシー技術に固執した技術者が変化に対する反抗勢力となる。という記事です。いわゆるイノベーションのジレンマです。レガシー技術者たちは、現時点ではコストや運用性に分があるレガシー技術を妄信するために、使いこなしたときにははるかに効率的になるかもしれない新技術を取り入れようとしません。

つまり、内製化していればよいというわけではなさそうです。とはいえ、米国式の人材流動性の高い内製化では、人材が流動することを前提として、それでもうまく回るように、技術や運用の標準化、ドキュメンテーションの徹底がなされるために、これが結果的に生産性や競争力の向上に繋がるということがあるのではないかと考えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?