入院生活は、未知との遭遇

5日に発症、自宅療養を経て、11日に受け入れてくれる病院が見つかり搬送されることになった。

二回、救急車を呼び、搬送されなかっただけに、保健師さんの病院探しの粘りには心から感謝している。

搬送先の病院は、自宅から車で一時間の所にあった。

コロナ専用のタクシーを保健所が用意してくれた。

たしかに40℃の高熱でありながら、一時間車に揺られていくのは辛かったが、今までの自宅療養のことを考えれば、へのへのかっぱである。

病院裏の専用搬送口にストレッチャーがおいてあり、医師や看護師が待機していた。

タクシーから降りた私はすぐにストレッチャーに乗せられ、透明の納体袋のようなものに入れられ、ジッパーを閉められた。

「……焼かれる」

熱で判断能力のない私は、それ以外の考えが浮かばなかった。

焼かれるはずがないであろうに、なんてバカなのだろう。

そのまま、ストレッチャーは無駄な動き一切なく、すぐさまCT室へ行き、袋づめのまま肺を撮影。

その時、初めてアレを体験した。

「1、2、3 」と、寝たままベッドに移される、ドラマでみる、アレだ。

その後、移動しながら」肺が白い」つまり、肺炎と診断され、エレベーターで病室へ直行した。

おそらく、院内で最小限の接触と移動をするためのスピード診察ではないだろうか。

そのため、私は、退院するまで、何階に入院しているかもまったくわからない状態であった。

お医者様からひと通りの説明を受けたのは入院する部屋に入った時だ。

病室隔離(三人部屋)、医者の診断は毎日スマホを通して行われること、すべてはまだ治験であること、そして、延命治療。

「急に重症化したときには人工呼吸器をつけることになるかもしれません。延命治療を望みますか?ご家族で話し合って早めに決めておいてください。宗教上で拒否する治療はありますか」など。

当たり前の説明であるが、「焼かれる」と考える私の頭では到底処理できる話ではなかった。

娘に相談しようかと思ったが、心配しているであろう彼女にその話はすぐにすることはできなかった。

そうなったら、そうなっただと腹をくくるしかない。

それから何度か同室の患者さんが入れ替わり、同じ内容の話を聞いたが、「延命治療を望みますか?」の問いにずっと慣れることはなかった。

ある人は泣きながら家族に電話していたし、ある人は「家族がここまでしてダメだったと納得するような延命治療をお願いします」と答えていた。

どちらにしろ、搬送され、その説明がなされた日は重苦しい雰囲気が部屋を埋め尽くした。

私が入ったのは三人部屋である。

本来は六人部屋だということだったが、看護師やお医者様が診れる最大限の人数に調整されていた。

部屋にはレントゲンの機械も搬入され、患者が移動することなく撮影を受けられる。

その機械を入れる広さも確保されているようだった。

当然、私たち患者は、部屋の外にあるトイレ以外は使えない。部屋から出るとすぐに二畳くらいのスペースがあり、床に赤いテープが貼ってある。そのテープを超えることは禁止されていた。もちろん部屋を出るときはマクス必須。

病室内でも、基本はマスクをして過ごした。

それぞれのベッド周りのカーテンも閉めたままで、お互いの顔をみることはなかった。

部屋前の二畳のスペースにトイレ、洗面台、小さなテーブルがあり、テーブルには名前のシールが貼られており、各々に合わせた食事や薬が置かれる。

水、お茶、ティッシュなど必要なものは、朝、看護師さんにお願いをすると、病院内のコンビニで買ってきてくれ、そのテーブルに置かれる。

洗面台もあるが、手を洗う以外は禁止。

歯磨き、うがい、顔を拭いたりすることは、ベッドのテーブルで行うのだ。

歯磨きやうがいで吐き出した水は、ゼラチンのような魔法の粉をふりかけて、固めて捨てることになっている。

配管からウィルスが流れてクラスターを起こすことを避けるためだと説明をうけた。

体を拭く大きくしっかりめの紙タオルは温冷共に頻繁に配布され、非常にありがたかった。

基本、自分のことは自分でする というのがルール。

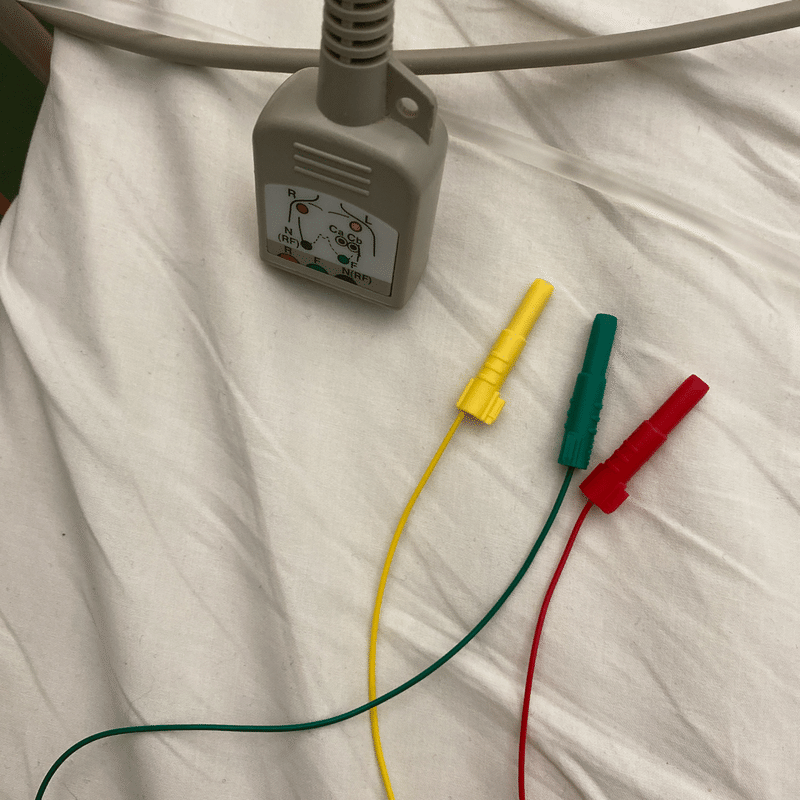

トイレやご飯、薬を取りに行くときには、心電図のソケットを外したり、オキシメーターを外す。

帰ってくると、また自分でそれを機械に繋ぐのだ。

心電図やオキシメーター、ベッドサイドのモニターとは二十四時間繋がっている。

数値が悪くなれば、それを知らせる音がなる。

三人部屋だったが、常に誰かのモニターが数値の悪さを知らせる音を出していた。

夜中にも鳴り、睡眠不足になるので、夜勤の看護師さんが、夜はモニター音を消して「ナースセンターで管理してるから大丈夫ですよ」と言ってくれたりした。

慣れてくると、ドヤ顔でモニターの充電や心電図のソケットを繋いでいる自分に気がつく。

理科の成績が悪かったくせに、こういう時はうれうれとつないでいる自分がちょっとバカにみえる。

入院してすぐは意識も記憶も曖昧であったりしたが、数日すると、わずかな距離だが、歩けることに嬉しさを感じた。といっても、隔離の身であり、トイレとゴミ箱に向かうわずか3〜5メートルくらいではあった。

私の場合は入院前から食事が十分にとれていなかったため、8日間、1日11時間の栄養点滴をしていた。

それに加えて、初日から1日1時間の抗生物質の点滴が10日間続いた。

入院当日からステロイド(デカドロン4mg×1.5)の投薬がはじまった。

カロナール500mg×1、アスベリン10mg×2、ラックビーは毎食後。

咳が酷い時は、リン酸コデインも毎食後に処方された。

貧血が酷かったため、鉄剤も出してもらっていた。

持病の薬は、病院から調整されて処方されるシステムだ。

1日12時間、点滴と繋がっている。

点滴を止め、3日間、熱も上がらず、何もなければ回復、退院というわけである。

基礎疾患もあるため、毎朝、採血をし、数値をみながらの治療だった。

ずっと同じ血管に針を刺していると、点滴がもれて、腕がパーンと腫れることもあった。

その血管はつかえないので、あちこちの血管を確保して、二種類の点滴をおこなった。

同じ部屋の患者であっても、治療法は様々だった。

特効薬があるわけではない。

すべては緩和するための治療である。

治験を受けたくなければ拒否もできる。

未知なる肺炎なので、当然、私はお任せすることにした。

自力で治そうなどと、思いもしなかった。

私が入院している間に、二つのベッドは5人の患者さんの入れ替わりがあった。

私以外、全員が家族内でのクラスターで、夫が違う病院に入院していたり、子供が自宅療養していたりする状況であった。家族が入れ違いで他の病院に入院したりしている人もいた。

どれほど、不安であったことだろう。

病院といえども、必ずスマホの電源を入れておくことがルールであり、家族とも、仕事先とも連絡はいつでもとれ、主治医ともスマホで連絡をとるシステムだった。

これは非常に助かった。

予約していた病院やワクチンのキャンセル連絡を入れたりもできる。

元気になってきた人は、エステの延期を連絡したりしていた。

仕事でオンライン打ち合わせがあったが、さすがに入院中は遠慮した。(お化粧をしてないからでもある)

お医者さんと対面をせずとも、看護師さんが症状を細かく伝えてくれている。

お医者さんはいつものように外来をし、他の患者さんを診察できる。大変ではあるだろうが、効率的だと思った。

毎日、スマホにお医者さんから連絡がくるのだが、退院した今でも主治医の顔は知らない。

最初に運ばれた時に治療の説明を受けた後は、お会いすることはなかった。

コロナのせいかわからないが、入院中は情報量の多いものはまったく受け付けられなかった。

ドラマ、映画などである。

バラエティも普段からよほどのことがなければ好んでみることもないので、もっぱら、スマホに入れていた音楽をなんとなく聴いていた。

それでも、大好きな音楽を聴くことさえ、辛かった。

なんとなくひとり家で待つ娘にラインを送ったり、音を小さくして、家にいる猫ちゃんたちとビデオ通話した。

退院近くなると、何度も読んだエッセイ本をすこし読めるようになった。コロナの「ブレインフォグ」かもしれないが、もともと、ぼーっとしているので、ただ、やる気のない奴だと思われても別に問題はない。

さて、入院、といえば、食事だ。

私は、自宅療養中に味覚障害がでていた。

いつも食べているクラッカーを食べると、岩塩を齧っていると思うほど、しょっぱかった。

が、岩塩ではないと分かっている上に、食い意地がはっていたので、最初は悶えながら食べた。

のど飴も粘土の味がしたが、ハリーポッターに出てくる百味ビーンズだと思い、「粘土味はこんなもの」と食べた。

味変は、滅多に経験することではないので、非常に興味深かった。

今も完全に治っているのかは、よくわからない。

そのうち、嗅覚がダメになった。

気がついたのは、入院食のカレーの匂いがしなかったことだ。

この時は、「うんこ味のカレーが食べられるんじゃないか」と思ったが、病院にうんこ味のカレーはなかった。

非常に、無念である。

嗅覚においては、ガスの匂いがしない、火事の煙の臭いがしないなど、命に関わることが多いのではないかと思った。味覚も大変ではあるが、嗅覚はかなり深刻であると感じる。

退院の一日前に、シャワーを一度だけ浴びることができたが、シャンプーの匂いも、ボディソープの匂いも感じなかった。

もちろん、今も、化粧水の香りはしない。

少しずつもどってくるのだろうことを今は楽しみに待っている。

入院生活が長くなってくると、前科者でないくせに、だんだん、刑務所にいるような感覚に私はなってきた。

まず、食事にパンが出てジャムがつくと、うれしくて、あちこちにラインをうちまくった。

「パン!ジャム!うれしー」と。

ちなみに、入院食はすべて使い捨ての容器に入れられて提供されていた。お茶も全て使い捨て容器である。

食べた後は入っていたプラスティックの袋に入れ、そのまま捨てるというわけだ。

もちろん、コップも使い捨てである。

入院生活は食事が徹底的に制限されていたので、おやつ、つまり間食などもできない。

甘いものが、少ないのである。

特におかゆが出ることもなく、完全に普通食であった。

飲み物は、お茶と水だけが許されていた。

スポーツドリンクも禁止である。

食事は徹底的に制限されていた。

一回、ヤクルトが出たときも、ラインをうちまくった。

「やった!ヤクルトー!」

もう、気分は完全に甘味に飢えた受刑者である。

しかし、退院して、ネットスーパーですぐさま頼んだのはスポロンだった。

ヤクルトには感謝しているが、あれは極限の状況であったからということにそっととどめておきたい、と同時にヤクルトは好きだということも書き留めておきたい。

とりとめのない文章であるが、最後に、私の退院2日前に入院してきたおばさまのことを記しておこうと思う。

とにかく、おもしろい。おもしろいも種類があるが、かなりのわがままおもしろおばさまであった。

入室した瞬間から医者、看護師から「症状をおおげさに言わない。嘘を言わない」と、釘をさされていた。

何があったのかわからないが、そういう兆候があったのだろう。

そんな患者がいるのだろうかと耳はダンボだ。

何かの宗教に入っているらしく、それに反する治療は断りたいといい、治験も断ると言っていた。

たしかに、初日から看護師のいうことをまったく聞かない60前半の不良おばさまであった。

おばさま「解熱剤を飲みたくない」

看護師「先生が熱を下げる癖をつけるために出してるんですよ」

おばさま「私はね、夜中に熱が出るはずだから夜中に薬を飲みたいわ」

看護師「先生に相談しますけど、今飲んでも、夜中に熱が出たらまたその時に飲むことに変わりはありませんよ」

おばさま「すごく息苦しいからトイレ行けないかも」

看護師「酸素ポンベを持って歩くと、転んだりしたら危ないので、必ずトイレに行く時はナースコール鳴らしてください」

しばらくして…

看護師「〇〇さん、トイレに一度も行ってないですけど、大丈夫ですか?ふらつき具合をみるために一回一緒に行ってみましょうか?」

おばさま「一人で行ったら、大丈夫でした」

看護師「一人で行かないと約束しましたよね?そうやって動いて転ぶ場合もあって、骨折したりもするので、一人で判断しないでください」

おばさま「でも、行けたからいいです」

点滴のラインをとるときも、

「痛い痛い、無理!痛いの無理なの」

万事、こんな具合である。

ある朝は、起床は6時であるにかかわらず、朝5時に、ナースコールをする。

なにかあったのかと思いきや、理由はこうだ。

おばさま「目が覚めたので歯磨きしたいからするわ」

もう、こうなってくると、大抵のことは許せるようになってくる。こういう人なのだ。こうやって、生きてきた人なのだ。

23日に私が退院したため、2日しか一緒にいられなかったが、食事の好き嫌いも激しく、想像を越えてくる人であった。

自分でいうのもなんだが、私は随分と素直な患者であったと今になって思うのだ。

入院とは、未知なる人との遭遇である。

そんな私だが、栄養点滴をがっつりしてもらったせいか、ちっとも、痩せなかった気がする。

むしろ、太った気さえ否めない。

どうも解せない。

遺伝もあり、基礎疾患がありながら、酸素飽和度が下がっても自覚症状がなかったのは、なかなか厄介だったかしれない。

「幸せな低酸素症」を知った時、これは怖いと思った。

実際に、入院してからも、酸素量は91〜95の時もあったが、86まで下がっていることもあった。

自覚症状はなく、機械音で知った。

肺をつぶさないように、横向きやうつぶせになり、深呼吸した。

そのほうが、酸素を取り入れやすく、呼吸が楽になると、病院側から説明を受けていたからだ。

お医者様、何人もの看護師さん、いつも明るく、「しんどい時は無理しないで言ってくださいね」と本当に親身になってくださった。

安心して、お世話になることができた。

そして、心配をおかけした皆様、心から感謝いたします。

どうか、毎日を元気で笑顔で過ごしてください。

月瀬りこ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?