ワレ戦闘航海ニ支障ナシ ー物見崎沖海戦ー

昭和十九年六月十四日

青森県下北半島 物見崎沖

「破口を塞げっ! 板切れ持って来い早くっ!」

東洋海運所属『相模川丸』は、左舷に魚雷をうけて浸水していた。

「魚雷、また来ますっ!」

「機関全速うっ! 取り舵一杯っ」

船底では叫び声が飛び交い、船橋では米潜水艦から攻撃を受けた旨と、船の被害状況が打電される。

「当るなよっ……」

船員たちの祈りが通じたのか、二発目の魚雷は船首スレスレを通過していった。船員たちの最優先任務は目下、一発目の魚雷による破口を塞ぐことであった。

『相模川丸』の周りを護衛の海防艦が動き回っているが、敵潜水艦を発見できずにいる。

攻撃を加えたのは、米軍のガトー級潜水艦の新鋭『ゴレット』で、魚雷発射後すぐに急速潜航し、その身を隠していた。

日本軍の潜水艦探査能力は決して高いとは言えない。もちろん『ゴレット』もそれを認識しており、さらなる獲物を求めて物見崎沖に居座り続けている。

当時の日本は、陸海軍の海上、航空兵力をマリアナ周辺に集中しており、日本本土の防備は手薄であった。よって敵潜水艦の迎撃も最低限の兵力で行わなければならない。その兵力とは、北三陸部隊の特設駆潜艇である。

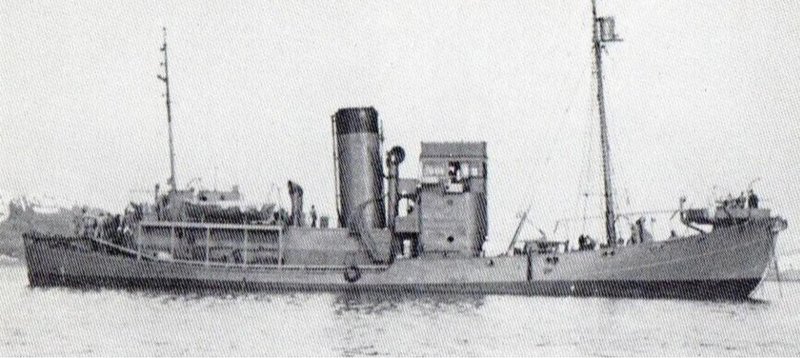

『特設駆潜艇』という名前は仰々しいが、徴用した漁船に小型爆雷を積み込んだ木造小型船舶で、本土防衛の戦力としては心細いことこの上ない。

※※※

『相模川丸』襲撃の報を受け出撃した、日本海洋漁業所属の『文山丸』(97トン)は、海面にわずかに浮かぶ油の膜を発見した。

艇長の宮島少尉はすぐさま応援を呼ぶ。

「北三陸部隊司令部に打電、我、敵潜の痕跡を発見、追撃に移る。応援請う」

電文の内容は勇ましいが、漁船で油の帯を追って30キロ小型爆雷を海中に投下する攻撃方法である。米軍のようなヘッジホッグ(爆雷を投射する装置)等の設備はなく、手で爆雷投下用鉄条の上をゴロゴロと転がして、海にドボンと落とすのだ。

敵発見の報を受けた北三陸部隊司令部から、宮城県大浜漁業組合所属の『宮丸』(81トン)を派遣するとの返信があった。

『文山丸』の宮島少尉は喜び、隣にいる操舵士、関本一等兵曹に言った。

「おお、司令部で聞いたんだが、一年前にも『宮丸』と一緒に敵潜を撃沈しているとのことだ(米潜水艦『ランナー』)。これは頼もしいぞ」

宮島少尉がどのように追撃するかを『宮丸』に聞くと、「いつもの追い込み漁業だ」という答えが返ってくる。

「よし、敵潜を沖に逃がさんようにするぞ。面舵っ」

「どのような作戦でしょうか?」

舵輪を回しながら、関本兵曹が聞いた。

「うむ、俺たちは敵潜の東に位置し、『宮丸』が南に位置すれば、西は陸地だから敵サンは北に行くしかない。つまり津軽海峡に追い詰める作戦だ」

「しかし、敵サンのソナーやレーダーは、我々のものとは比べ物にならないくらい性能がいいと聞きます。だとすると、我々の位置は筒抜けなのでは……」

「筒抜けだからこそ成り立つ作戦だ。まあ、見ておれ、フフフ……」

宮島少尉はそう言ってニヤリと不敵な笑みを見せたつもりだったが、学徒兵であどけなさを残すその笑顔は、軍隊生活の長い関本兵曹からすると、可愛い弟のように見える。思わずクスっと笑い声を漏らした関本兵曹に、宮島少尉は照れ隠しのように命令した。

「搭載している爆雷は炸薬30キロの小型だから、直撃しなければ効果は薄い。しかも、たった10個しか積んでいない。いいか、効果的かつ丁寧に攻撃するんだぞ」

「はっ!」

「よし、爆雷投下ヨーイ、テェっ!」

関本兵曹が復唱すると、乗組員は油の帯が向かう方向に、少ない爆雷を一発づつ丁寧に投下する。

すると、敵の潜水艦は『文山丸』と『宮丸』を避けて、北上していった。

宮島少尉は手を打った。

「ヨシっ、敵は我々を避けて北上している。教科書どおりだな。シロートさんだぞ」

『文山丸』はさらに追って津軽海峡に近付いたそのとき、突如前方の海面が盛り上がり、今までと比較にならないほど大量の油が浮き上がる。

そしてそれきり、油が尾を引くことは無かった。

「司令部に打電、『敵潜水艦撃沈せり、帰投する』」

宮島少尉は『宮丸』に敬礼し、二隻は連れ立って白波を蹴った。

関本兵曹が不思議そうに聞く。

「艇長、爆雷は命中していなかったはずですが、なぜ撃沈できたのでしょうか?」

「うむ、物見崎沖には九三式機雷が200個、その先の津軽海峡の太平洋側には3000個も敷設されている。しかも、水深30メートルから450メートルまで幾層にも積み重なるようにだ。それに比べ、『文山丸』と『宮丸』あわせても爆雷はたったの20個。だから追い込み漁が一番効率がいいんだ」

「そうだったんですか。しかし、米軍に450メートルも潜れる潜水艦なんてあるんでしょうか?」

「さあな。しかし……」

宮島少尉は戦果にも関わらず表情を曇らせ、呟くように言った。

「帝国海軍も、こんな戦法をとらざるを得ない状況に追い込まれた、ともいえる。しかも漁船を使って」

「しかし艇長、『相模川丸』の仇はとれました」

「うむ、それだけが救いだ。だがな、『追い込み漁』などという戦術が何度も通……」

宮島少尉は、言いかけた話を唐突にやめた。弱音と思われたくなかったからである。学徒兵といえど、海軍士官であるというプライドもあった。そして話を逸らすつもりで海面を指差し、わざと大きな声で言った。

「おい見ろ、トビウオだぞ」

「ほんとうだ、釣れるものなら釣って基地に持って帰りたいですね。そうそう、この『文山丸』、漁船だったころはトビウオの追い込み漁やってたらしいですよ」

「ほう、そうなのか。船に歴史あり、だな」

「はい、この艇……いえ、船も、潜水艦の追い込みではなく、いつか本来のトビウオ漁に戻る日がくるのでしょうね」

「そうだな……」

日本近海に敵潜水艦が跋扈しているという状況は、戦況に暗雲が垂れこめているという、何よりの証である。

下級の軍人といえども、『文山丸』の将来が決して明るいものでは無いと、想像がついている。

将来へのどんよりとした不安は『文山丸』に対してだけではなく、日本にも、そして自らにも感じていた。

宮島少尉は、教壇に立つ夢を見ながら勉強に明け暮れていた学生生活を思いだしていた。人を教え、育て、一人前にしたいという気持ち。それは海軍に入り、下士官、兵たちに対して爆雷の攻撃方法や機雷の設置海域、敵潜水艦を追い込む方法を教えることに姿を変えている。

「いつか、本来の、か……」

言葉は途切れ、潮風に吹かれて消えてゆく。

関本兵曹も同じ気持ちなのか、艇の舳先で二つに分かれる波濤を、じっと見つめている。

慰めるようにポンポンと優しく鼓動するエンジンの音に、二人はただ、聞き入っていた。

※※※

一年後

昭和二十年七月十五日

青森県下北半島 三沢沖

『文山丸』戦闘詳報 発:文山丸 着:北三陸部隊司令部

「F6F(グラマンF6Fヘルキャット戦闘機)12機と交戦、1機撃墜。6センチ砲破壊され使用不能、13ミリ機銃、7.7ミリ機銃ともに全弾撃ち尽くす。至急、補給の指示を得たく」

「一時間にわたりF6Fと交戦、関本兵曹以下四名戦死」

「F6F、12機と交戦、分隊士・半沢兵曹長ほか二名重傷」

「F6F、50機と交戦、艇長・宮島少尉戦死。武器は全て使用不能。被弾多数、浸水しつつあり。船体に相当の損害受けたるも……

『我、戦闘航海に支障なし』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?