芥川龍之介考 # 13

☆自死へのドキュメント

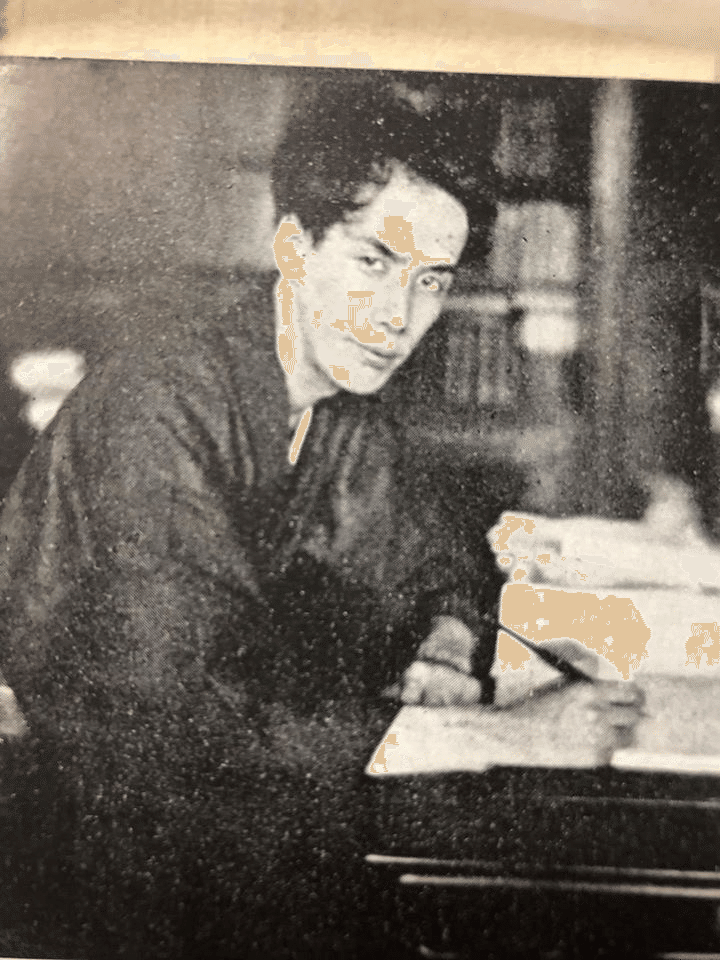

昭和2年7月24日早暁、服毒自殺を敢行して果てた。35歳の短い人生だった。

7月24日の前夜、即ち今から92年前の7月23日からの死に至るドキュメントを綴ってみたい。

参考文献「FOR BEGINNERS 芥川龍之介」吉田和明著 現代書館刊 1989.10月20日第一版より

昭和2年7月23日、前日の22日にこの年最高気温が観測されたが、この日も暑い一日だった。

龍之介は朝9時に目を覚まし、朝食に半熟玉子4個、牛乳2合を飲み、書斎に入った。

そして、この日龍之介は「西方の人」を書きあげるのである。

「昼食の卓では、夫人と三児と楽しく談笑したが、多加志がちゃぶ台を足で蹴ったので、龍之介は多加志にお灸をすえた。

午後1時ごろ一人、三時ごろ一人、五時ごろ二人の来客があり、夕食は階下八畳の間で来客二人とともに食した。

口調もハキハキし、いたって機嫌が良かったという。

そして死の夜を迎える。

後年、評論家で芥川龍之介研究の第一人者であった吉田精一と芥川の甥(姉ヒサの子)である葛巻義敏の対談の中で葛巻は貴重な証言を残している。

「龍之介の書斎とは廊下を隔てた自分の部屋の中にいて、わたしは何か落ち着かない気持ちがしたのです(この当時葛巻は芥川家に住み込み書生をしていた)。それで、襖を開けて皆んなのいる階下の部屋へ行こうとしたのです。が、その襖を開けて廊下のところに、襖のあいた書斎から龍之介が半身だけ出して仰向けのまま、目を見開いて倒れているのです。」

龍之介は昼間から薬を飲んでいたらしかったが、しばらくの間葛巻は、そうして足元に倒れている龍之介を見下ろしていた。

すると、龍之介は

「突然何も云わないで、くるりと起き上がり自分の部屋の襖を閉めて這い入ってしまった。」

そして葛巻も

「反射的に自分の部屋の襖を閉めて自分の部屋へ這入っ」

たが、やはりどうしても落ち着かず

「暗くなった廊下の襖を開けて、階段を二、三段降りかけた……。」

「そうすると、今度は普通の声で、部屋の中から私を呼び止めて、「何処へ行くのか?」という。それで私は「小穴さん(芥川の親友で洋画家)のところへでも行こうかと思って…。」と答えると、「皆んな、俺を見捨てて行ってしまうのか?」というようなことを云っ」

たという。そして、それから龍之介が絵画用の柔らかい鉛筆を貸してくれというので、葛巻は自分の部屋に戻り鉛筆を取って来て、書斎の襖を開けると龍之介は葛巻に、

「ここに置いておいた各封筒を知らないか?」

という。各封筒とは、龍之介が書いた遺書のことである。そして、それから

「わざと冗談めかして立ち上がり、それを自分の懐から落として見せ、またそれを自分の懐中にしまって見せたり」

したという。そのとき、

「真っ暗な、ミシリという音がして、大伯母(フキ 芥川育ての親の一人で芥川を溺愛)独り上がって来た。」

そうして部屋に這入って来ると、机の横に置いてあった火のない長火鉢に向かって、及び腰のまま坐り乍ら、

「私は龍ちゃんだけを頼りに生きて来たのに、この頃は神経衰弱だの何だのと云って…」

と、目をしばたいて、何かメソメソやりだした」

ので、葛巻はこれ以上居ても、いつものようにフキの愚痴が続くだけだと思い、書斎を出、自分の部屋に戻り、寝床をしいた。

「それから「おやすみ」を云いに、外から一寸書斎の襖を開けて挨拶をしに行ったのが、最後で」

あったという。

まだその時にも、大伯母は何かメソメソ云って泣いていたという。

葛巻は、そうして寝てしまった。

それから24日午前1時過ぎ。

龍之介は階下の伯母ふきの部屋にきて、

「伯母さん、これを明日の朝下島さん(芥川の主治医)に渡して下さい。先生が来たとき、僕がまだ寝ていたら僕を起こさずにおいて、そのまま寝ているからと言って渡しておいて下さい。」と言って

自嘲 水洟や 鼻の先だけ 暮れのこる

という句を書いた短冊を渡した。

そして、1時半頃伯母に「おやすみ」と言って2時頃には妻の文と幼な子だった三男 也寸志が寝ている寝室の蚊帳の中へ入った。

そして龍之介は、もう翌日には目覚めることはなかったのだ。

蚊帳に入ってきたとき、文は

「あなた、お薬は?」

と聞き、その時龍之介は

「そうか」と答えて、もう一度蚊帳を出て、普段と同じ様に睡眠薬(最近では青酸カリが定説となっている)を呑んで、また蚊帳に戻ってきた、という。

そして、龍之介は床に横たわり、聖書を読み乍らやがてその読みさしのページを開いたまま死への眠りについたのであった。

24日の未明から東京地方では久しぶりの雨が降り出していたという。

文さんは後に「追想 芥川龍之介」の中で、

「あとから考えると、主人は書斎から降りて来る時にはもう、薬を飲んで来たのかも知れません。…私に…薬は?と聞かれたので、普段を装って、また薬を飲んだことになります/私はその時のこと、いつまでも心に残っておりました。」

と回想しているが、無論時すでに遅しである。

午前6時頃に、文さんが目を覚ますと、すでに龍之介は呼吸が乱れ、顔色が鉛のように青く沈んで苦悶している状態であり、声をかけても返事がない。

伯母を呼び、伯母が二階に寝ていた葛巻を起こしに駆け上がり、急いで降りて来た葛巻が龍之介の体に触れると、まだ温もりはあったがもう脈も触れられない状態になっていた。

そして、伯母は下島医師を、葛巻は小穴隆一を呼びに走った。

その朝は久しぶりに雨で涼しく、下島はいい気持ちで寝ていたが、そうして聞き慣れた龍之介の伯母の声で目を覚ますことになる。

伯母ふきは、

「龍之介が何か変なんです、呼んでも答えがないんです」

と、応対に出た下島の妻にあわただしく語り掛けていたという。

そして、下島は手術衣をひっかけ、鞄と傘を妻からひったくるようにして、龍之介の家へと急いだ。

近道をした坂道が雨のために滑り、何度も足を取られそうになり乍ら…。

そして、やっとの思いで龍之介の家に着いた。

下島は言う。

「漸く転がるように寝室の次ぎの間一歩入るや、チラと蓬頭蒼白の只ならぬ貌が逆に映じた。ー右手へ廻って坐るもまたず聴診器を耳に挟んで寝衣の襟を搔きあけ、直ぐ心尖部に聴診器をあてた。ー刹那、…微動、…素早くカンフル二筒を心臓部に注射した。

そして更に聴診器を当てて見たがどうも音の感じがしない。

尚、一筒を注射して置いて、瞳孔を検し、軀幹や下肢の方を検べて見て、体温はあるが、最早全く絶望であることを知った。」

下島が龍之介の寝衣の襟を掻き開けた時、

「左の懐から西洋封筒入の手紙がはねた。と同時に左脇の奥さんが、ハッと叫んで」

その手紙を手に取った。

そのとき下島は、それを遺書だなと思ったと言う。

死の告知が行われたのは7時過ぎであった。

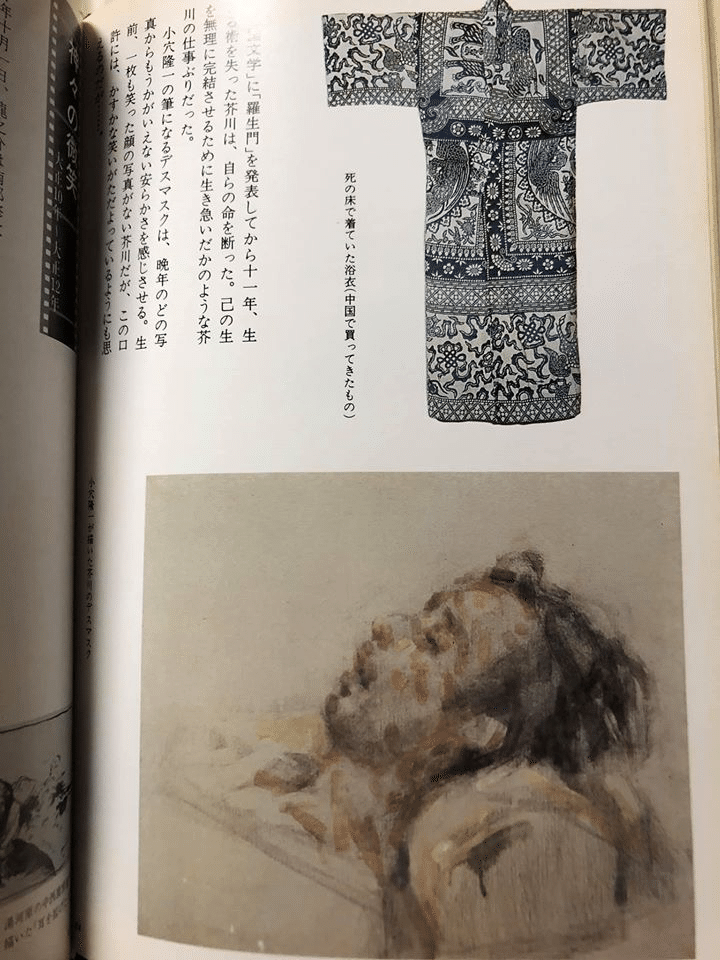

知らせを受けて駆けつけてきた小穴は、下島の死の告知を聞いて名状しがたい悲痛な面持ちをしていた。

が、やがて気をとりなおすとF10号の画布に龍之介の死顔を描き始めた。

薄暗い室内には電灯が灯されていた。

「絵の具つけるの?つけないの?」と、満7歳になる長男比呂志が、心配気に聞き自分でも雑記帳と鉛筆を持ってきて、画架の周りをいつまでもうろついていたと言う。

そして、文さんはそのとき、龍之介のやすらかな死に顔を見つめながら、「お父さん、よかったですね。」とつぶやいていた。

葬儀は、3日後の27日午後3時から、谷中斎場で行われて、文壇人をはじめとして七百数十名の弔問を集めた。

龍之介が死の床に着いた24日の未明から降り始めた雨もあがり、3日ぶりの晴天で、暑い一日だった。

そして、遺骨は豊島区染井の慈眼寺の墓地に葬られた。

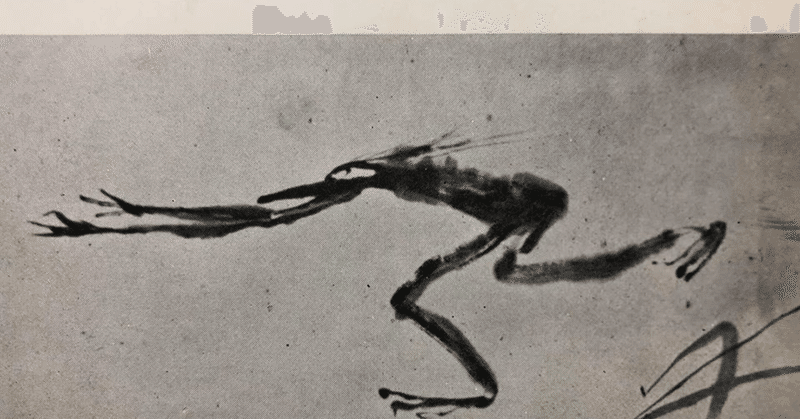

河童忌…。93回忌

https://youtu.be/_LJmKpHyIrg

芥川最後の姿 ↑ココをタップする

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?