4-12.干上がる日本商館

オランダを駆逐し出すイギリス

この頃の長崎の日本商館について説明しておきます。対ナポレオン戦争によってイギリスと敵対したため、オランダは、1796年から1806年まで、ジャワから日本へ船を向けることができませんでした。航海途中で拿捕される危険性があったからです。そのため、イギリス船に拿捕されにくい中立国(アメリカ、デンマークなど)の船を雇って日本貿易をおこなっていました。

1803年に商館長としてヘンドリック・ドゥーフが日本に着任しますが、彼は後任者が来なかったため、1817年までその職を続けることになります。しかも1810年から1816年の間は、オランダ船は1隻も入港しませんでした。1811年に、バタヴィアがイギリスのベンガル副総督、※スタンフォード・ラッフルズにより1816年まで占領されたことによります。アジアにおいてもイギリスがオランダを駆逐しだしたのです。

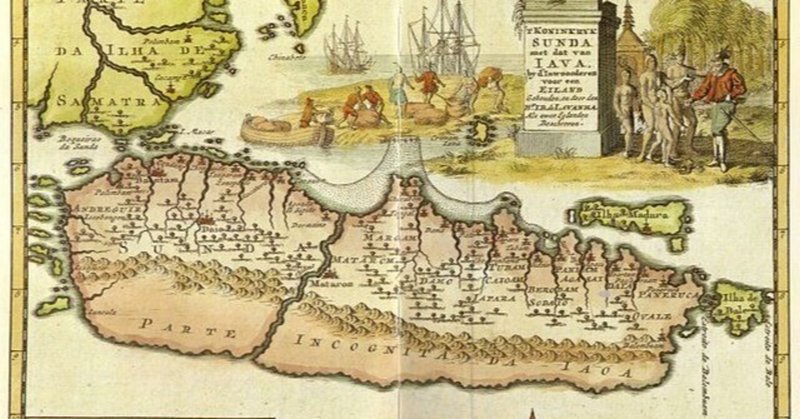

しかし、その後ジャワ島全域はオランダへ返還されます(1824年)。すでにナポレオンは失脚していましたが、イギリスは、再びフランスが勃興してきた時に備え、フランスに対抗させるためにオランダを利用しようとしており、オランダを弱体化させることは得策ではないと判断したのです。ジャワ島は再びオランダのものとなりました。

※スタンフォード・ラッフルズの名前は、今もシンガポールに「ラッフルズホテル」「ラッフルズ広場」に残っている。シンガポールの戦略的重要性を発見し、その建設をした人物である。

和蘭辞彙の作成

オランダ船が入港しないということは、貿易ができないということで、長崎の町も商館そのものも非常に困窮します。日々の生活費すら日本で借りるしかなかった商館員に対して、ドゥーフは「日本人は親愛の情をもって接し続けた」と書き残しています(出所:「オランダ風説書/松方冬子」P127)。ドゥーフは、その間に、後からやってくるオランダ人のために日本語辞書の作成に着手、完成は彼の離任後の1833年、幕府の許可を得たのちに「和蘭辞彙」として出版されることになります。収録語数5万、和紙で約3千枚の分量でした(出所:「物語オランダの歴史/桜田美津夫」P163)。

以下、余話として

オランダの東インド総督府がおかれたのは、ジャワ島のバタヴィア。現在のインドネシアの首都ジャカルタです。

「じゃがいも」はかつては「じゃがたらいも」と呼ばれていました。「じゃがたら」の語源は「ジャカルタ」です。17世紀初頭にオランダ船がそれを九州に持ち込んだというのが定説らしい(出所:「ジャガイモの世界史/伊藤章治」P152)。「じゃがいも」もまた、南米の原産(ペルー)で、スペイン人がヨーロッパに持ち帰ったものです。意外なことですが、長崎県はその国内生産量が北海道について全国に2番目に多いそうです。

伊藤氏同書の副題には「歴史を動かした貧者のパン」とありますが、じゃがいもは、痩せた土地でも栽培ができ、しかもカロリーが高い。その普及にはかなり時間がかかりましたが、今では全世界でなくてはならない食物となっているといっていいでしょう。そして、悲劇もうみます。その話はいずれあらためて書きます。

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?