「忍者の街を歩く」”ソロの細道”Vol.23「三重」~47都道府県一人旅エッセイ~

個人的に三重県は、ここ10年、仕事以外でも毎年訪問している唯一の場所だ。

その目的は伊勢参り。

2009年に仲間と会社を立ち上げた時に、皆で伊勢参りをしてその会社の繁栄を願った。

そこからもう12年経ち、3人で立ち上げた会社には1人しか残っていないけれど、この「毎年お伊勢参りをする」という習慣は、今でも私の中に残っている。

10年以上毎年伊勢に行っているとはいえ、決まった時期があるわけではなく、何となくこの一年のうちどこかで行こう、という感じなので、毎回時期はバラバラ。

そして時期がバラバラということは、同行者もバラバラということ。

一人で行くこともあれば、家族を連れたり友人と一緒だったり、仲間と共に旅の途中で訪れたりと、様々。

それでもいつ行っても伊勢は良い。清々しい気持ちになるし、一年の感謝の念と希望が湧いてくる気がする。

あとは参拝後のおかげ横丁でのグルメも最高だ。

日本のクラフトビールの中で一番好きな「伊勢角屋麦酒」も好きなだけ飲めるし、伊勢うどんに手捏ね寿司、あとは牡蠣や”豚捨”のメンチカツなど。

挙げればきりが無いのだから、しょうがない。

ということなので、今回は伊勢ではなく、伊賀を旅したことについて書きたいと思う。

昨年の伊勢参りの後に向かったのが伊賀だった。

言わずもがな忍者の里。

かつての伊賀国は地侍による自治が行われており、それが伊賀忍者の誕生に繋がったと言われている。

織田家が伊賀平定のために行ったのが天正伊賀の乱であり、また本能寺の変の際に徳川家康が訪れた危機を脱した神君伊賀越えでも有名。

伊勢から伊賀へは近鉄山田線→近鉄大阪線にて伊賀神戸駅へ。

そして伊賀神戸駅から伊賀鉄道へ乗り換えて、伊賀市の中心地である上野市駅へと向かう。

伊賀市は15年ほど前に上野市や伊賀町などが合併して出来た市で、伊賀市の中心地が(旧)上野市である上野市駅となっているわけだ。

ちょっとややこしいけれど。

さて伊賀鉄道、戦後は近鉄の伊賀線だったのだが、赤字路線だったために経営分離がなされて2007年に生まれた鉄道会社。

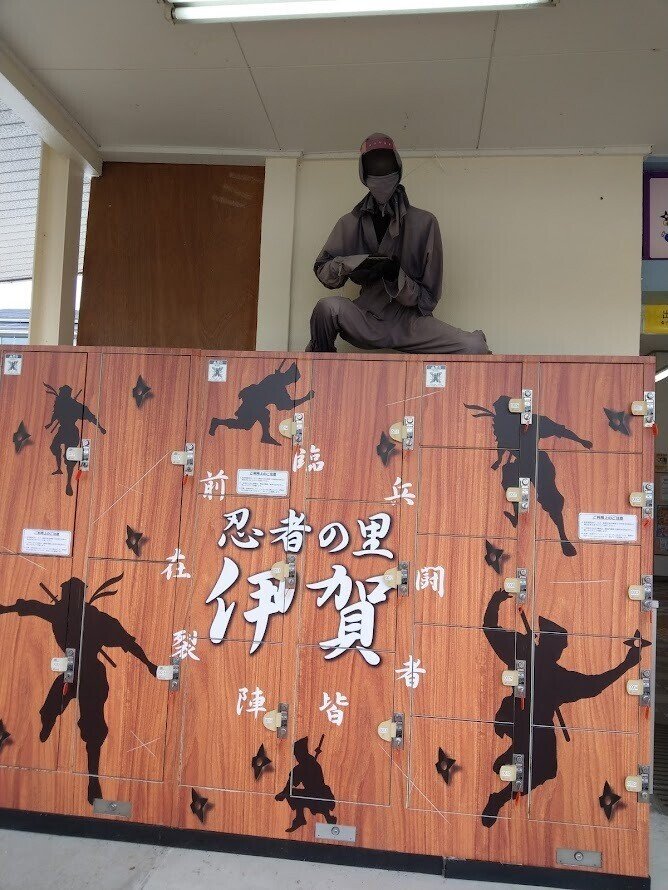

愛称は忍者鉄道で、松本零士さんがデザインした忍者が描かれた車両を使ったり、上野市駅を「忍者市駅」として駅の構内や車両内に忍者を配置したりと、楽しませる仕掛けが随所にある。

車窓からの眺めものどかで、山の中や畑の間を走るので、イセシマハイボールなどの地酒を飲みながらののんびり旅に最高。生憎の雨ではあったが。

到着した上野市駅にある伊賀市の市役所では「忍者市宣言」がされていて、”忍者市”としての街興しを目指しているようだ。

さすが忍者の里!

忍者の里である伊賀だが、もう一つの売りというか名物としては、伊賀出身の偉人である「松尾芭蕉」だろう。

駅前に銅像がある他、上野公園には芭蕉の記念館や俳聖殿という建物などがあり、芭蕉の一生を知ることが出来るのだ。

よく「松尾芭蕉は幕府の命を受けた隠密(忍者)だった」という説が言われるが、それは芭蕉の出身地が伊賀だったということも大きい。

伊賀市も忍者と共に芭蕉を町おこしに起用している。

芭蕉翁記念館では松尾芭蕉の一生を知ることが出来る。

実は芭蕉の記念館や資料館は全国各地の所縁の地にそれぞれ存在していたりするのだが、ここ伊賀市においては生まれてからの生き様や、芭蕉が残した子弟たちにもスポットを当てていて、松尾芭蕉本人はもとより芭蕉が示した俳句自体に興味のある人が満足する内容だった。

ちなみに私自身、今年から俳句を学び始めたのだが、この記念館にはその数ヶ月前に訪れていたので、そこだけが今思い返すと残念。

芭蕉の記念館がある上野公園には、他にも「伊賀忍者博物館」に「伊賀上野城」もあり、見所満載。

この公園だけでも伊賀はそれなりに満喫できるだろう。

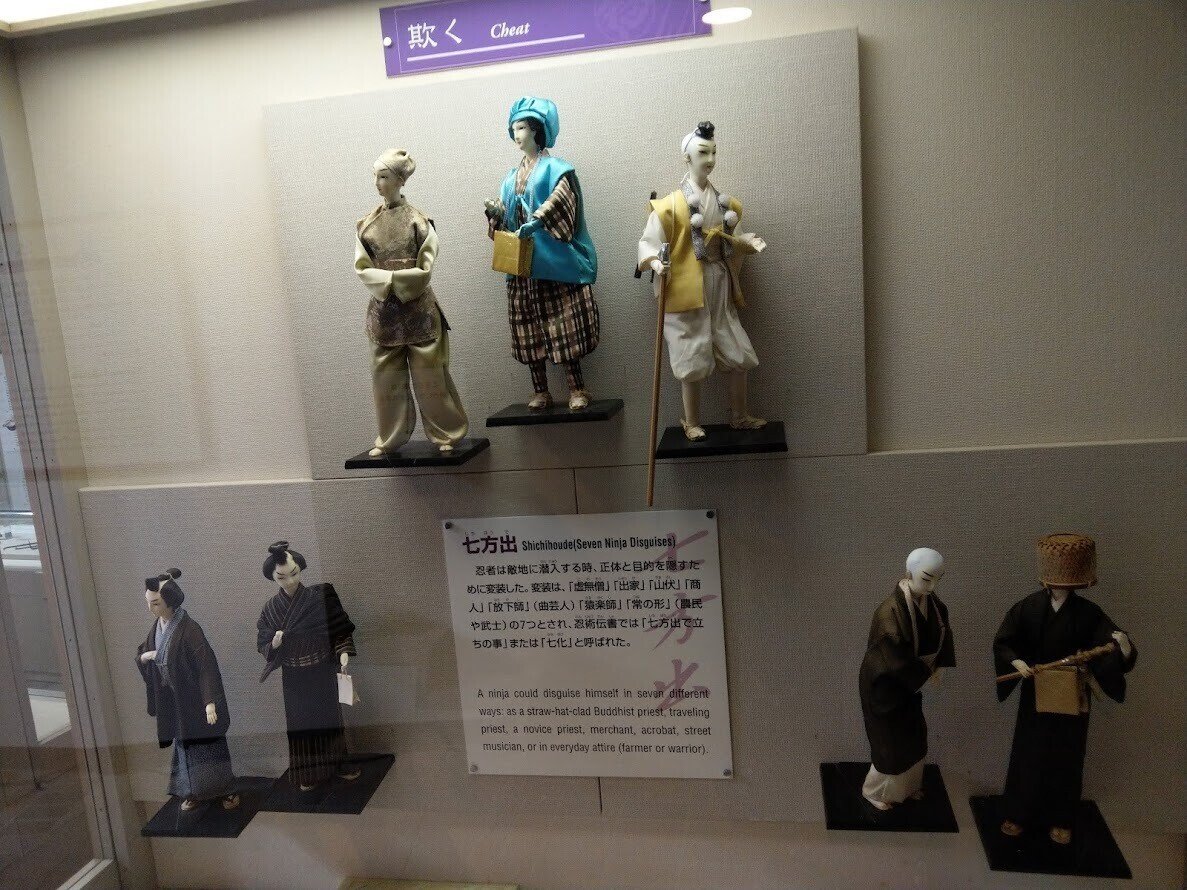

伊賀忍者博物館では、忍者ショーもやっていて子供に大人気。

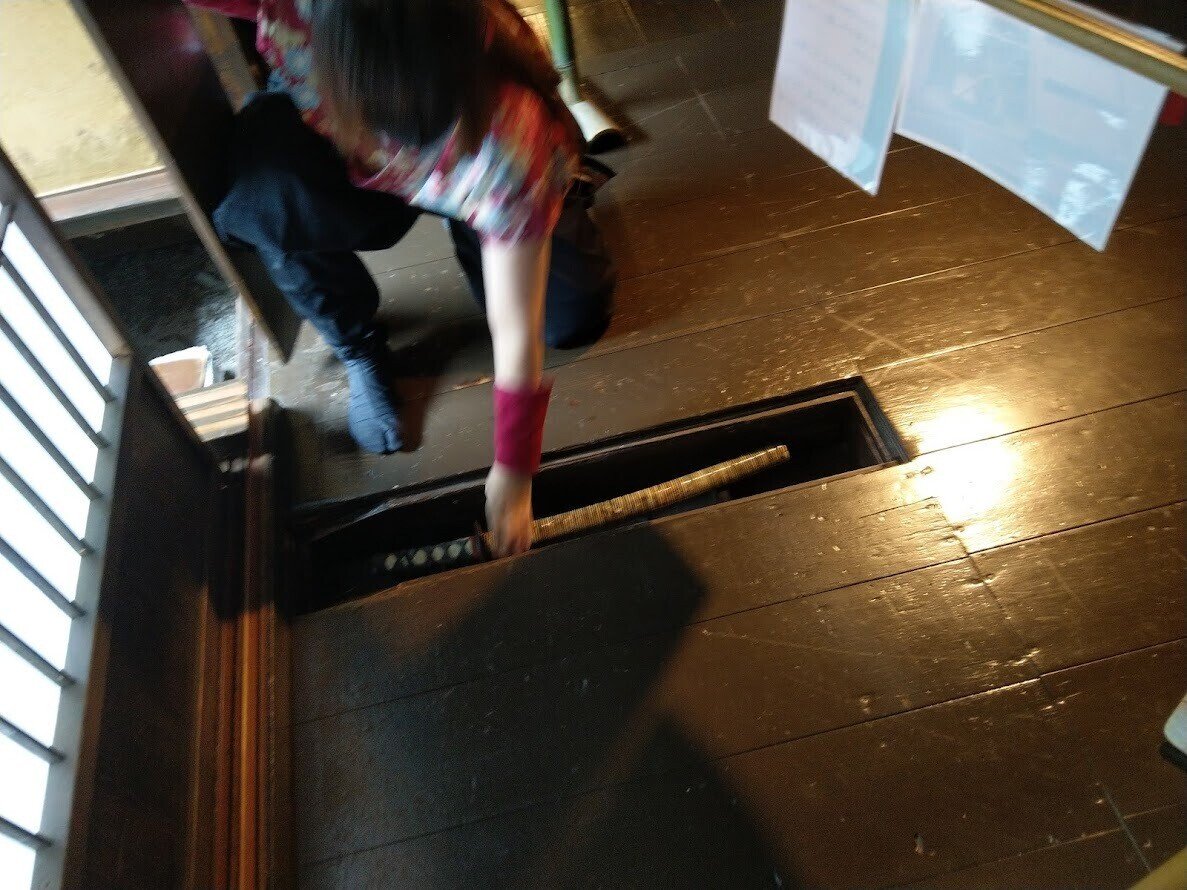

施設内では真面目な忍者の解説コーナーが充実していて、様々な手裏剣の展示や忍術の解説、また忍者屋敷では”どんでん返し”や”隠し階段”、”刀隠し”といったからくりが至る所に埋め込まれていて、それを生で見られるのもなかなかに興奮する。

NINJAは海外でも人気なので、コロナ前は多くの外国人観光客が溢れていたのだろう。

そういった意味では運営は厳しいかもしれないが、頑張って欲しい施設だ。

さて、上野公園のシンボルなのが伊賀上野城。

別名は”白鳳城”と言われ、日本百名城にも選ばれている。

伊賀上野城の歴史を紐解くと、守護大名だった仁木氏の館からスタートし、織田家の伊賀平定後は何人かが治めた後に、筒井定次が新たに築城して伊賀上野藩を立藩するも領地没収の憂き目に会い、その後は大坂城の抑えとして藤堂高虎が入り、大幅に改修したという流れ。

公園内には筒井氏の本丸跡も残っています。

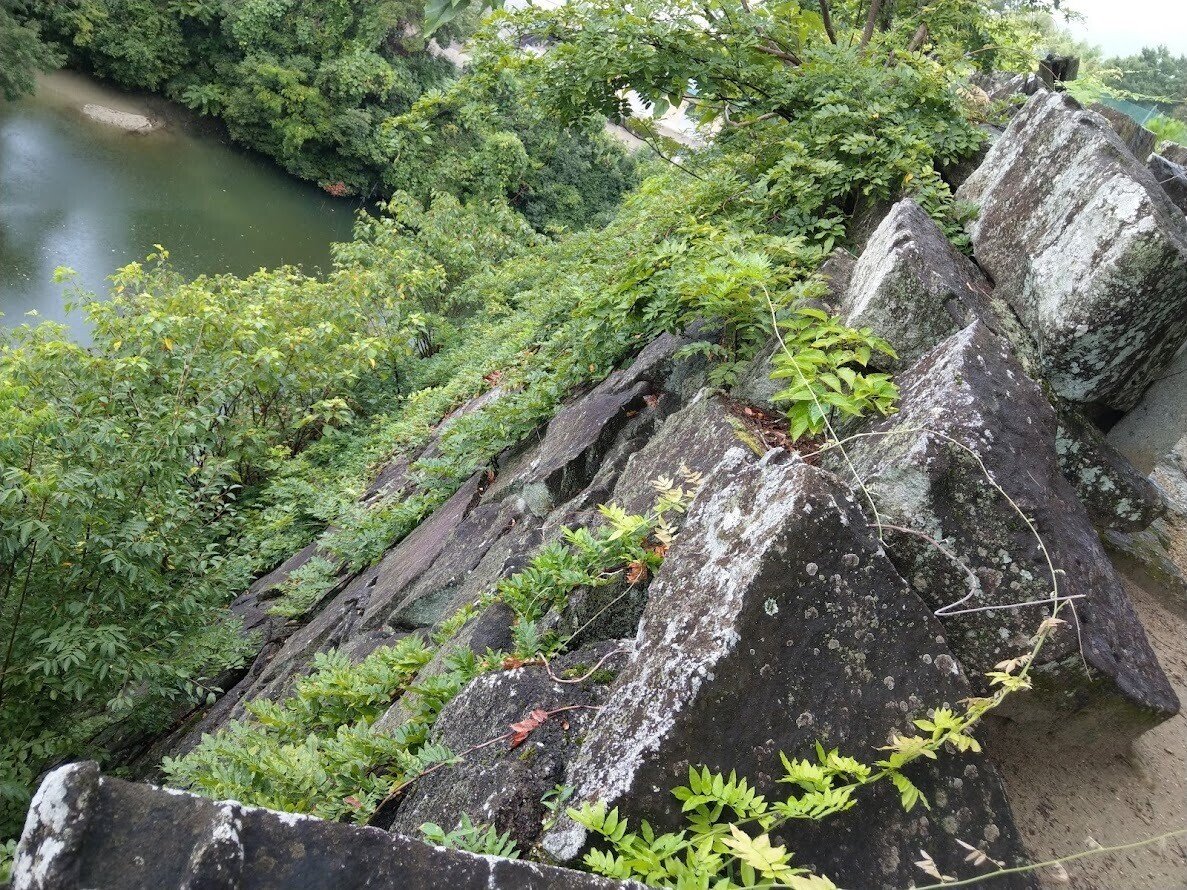

築城の名手である藤堂高虎は、新規で天守台を築き本丸を建築したが、完成前に事故で倒壊。

その後は豊臣氏が滅んだため遂に天守は建てられずに終わったという数奇なお城。

ただ今も残る約30mの高さもある日本一の高石垣を見る限り、かなりの規模のお城になるはずだったと想像できる。

現在のお城はというと、地元の名士であった川崎克氏が私財を投じて建設された”模擬天守”で、史学的な考証はされていない小さめな天守ではあるものの、川崎氏のこだわりで木造建築となっていて、最上階の天井には当時の名士たち手書きの額が沢山飾られている。

城内にはその他にも藤堂高虎の兜として最も有名な”黒漆塗唐冠形兜”がある。ゲームや漫画でよく見るあのウサギの耳のようなやつ。

またここでも忍者が隠れていたり、有りがたいことに首里城の募金箱もあった。

高虎ファンは必見のお城だと言えるだろう。

さて、こうして忍者と芭蕉とお城を上野公園で満喫した後は、伊賀が誇る創業100年の老舗店へ。

”元祖伊賀肉金谷(すき焼き金谷)”は、食通を唸らせると噂の伊賀牛を楽しめるお店で、地元民だけでなく全国からファンが訪れるとか。

そんな金谷さんの名物である”バター焼き”をいただきいた。

独り占めした料亭のような和室の中で、仲居さんがずっとついてお肉を焼いてくれるスタイルは、以前に松阪で行った和田金と同じ。

バター焼きは、最高級の霜降りヒレ肉をバターで焼き、そして醤油にバター、大根おろしをブレンドしたタレに絡めて食べるというもの。

バターの芳醇な香りと柔らかいシャトーブリアンが合わさって、口の中に肉の旨みがじゅわっと広がるのが最高。

大根おろし×バター醤油というのもまたいい。

野菜もお米も美味しく、お肉は三枚だけなのに大満足のランチとなった。

建物自体も歴史を感じさせ、2階に上がってすぐの長ーい廊下を多くの仲居さんがテキパキと動き回る様子を見るのも楽しく、今度は夜にゆっくり来たいものだ。

その時はもうひとつの名物である“寿き焼き”も頂きたい。

そんな伊賀の旅。

トイレも忍者マークになっていたり、銀河鉄道999のブロンズ像があったりと、街を歩いていても発見がある。

伊勢や鳥羽、志摩に四日市など、三重県の中には観光地は他にも沢山あって少しマイナーではあるものの、伊賀への旅もオススメしたい。

なお伊賀忍者のライバルである甲賀忍者の故郷、滋賀県甲賀市には電車で繋がっているので、私のように伊賀から甲賀への”忍者の里はしご”を楽しむのも良い。

忍者旅を是非。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?