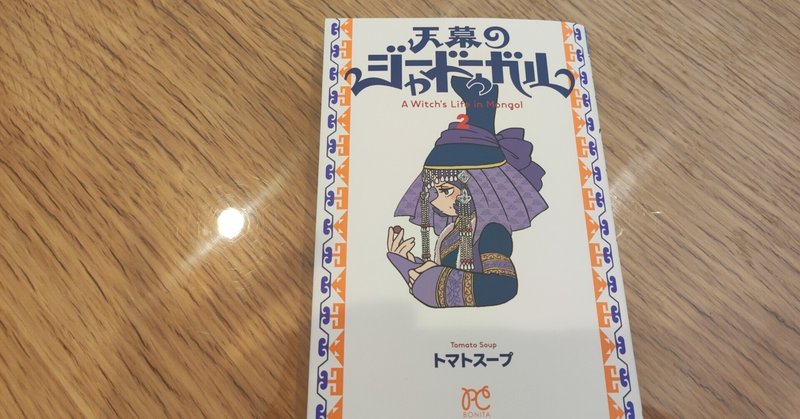

宗教は生活の知恵でもある『天幕のジャードゥーガル』2巻

2巻が発売されたので読みました。1巻のインパクトに比べるとちょっと物足りなさも感じますが、それは慣れのせいなのかもしれません。

そうは言っても斬新な切り口が豊富で、オススメの漫画であることには変わりありません。

中央アジア史で唸っている高校生などは、この辺りから入って貰えると興味が湧いて勉強も捗るのではないでしょうか。

さて、2巻で特に印象的だったお話は家畜の捌き方についてです。

作中で、モンゴルでは家畜をお腹から捌いて内臓を取り出したあと、血抜きをせずに調理につかう一方で

イスラームでは鋭利なナイフで喉の辺りを横に切断をし血抜きをしてから調理に使うという描写があります

コロナ前にはよく話題になっていたイスラーム文化圏からの観光客に提供するハラール認証を受けたお肉の事ですね。

ハラールとは、神さまと預言者ムハンマドが(クルアーンとハディースの中で)ムスリムに対して許可したものです。

単に食べ物や飲み物についてだけではなく、ムスリムの日常生活のあらゆる場面にかかわることを含みます。

この漫画では、血抜きの有無について宗教の決まりと合わせて

味や見た目の観点で述べられていますが

なぜイスラーム世界においてこのようなハラールが誕生したのか

なぜモンゴル世界では血抜きをしないのか

その違いを比較してみるとちょっと面白いかもしれません。

肉の血を抜く事に関しては2つの目的があります。

1つは味や臭いのためで、素早く血抜きをしなかった肉は非常に獣臭くなります。

そしてもう1つは保存のためです。

生き物が死に、心臓が鼓動をしなくなった時点で血液は体内を循環しなくなりますが

この血液が体内に残っていると肉は急速に腐敗が進みます。

つまり高温な地域では衛生面の観点から、捌いた肉の血を抜かないという選択肢がそもそも取り得ないと考えられます。

一方でモンゴルではどうでしょうか。

モンゴルの食事は「夏は白、冬は赤」と言われているように、夏は白い乳製品、冬は赤い肉を食します。

モンゴルの冬は日中でも氷点下を下回る気温であり、腐敗や保存に関してそこまで気をつかう必要はありません。

そしてモンゴルでは大地を血で汚さないという教えがあり、シャーマニズムも一つの宗教と見れば、これも宗教の決まりと考える事ができます。

これは極寒の冬を乗るこえるため貴重なタンパク源である家畜、 その血すらも一滴たりとも無駄にしてはならないという教訓でもあると、そのように考えられるのではないでしょうか。

ここまで長々と書いてしまいましたが、わたしは文化人類学を専門に学んだわけではありません。

何か思い違いや考慮不足などもあるかもしれません。

しかし、各々が自由気ままに異文化に思いを馳せてみる、というのもなかなかに楽しい事のように思いました。

1巻の感想も書いていますのでよかったらどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?