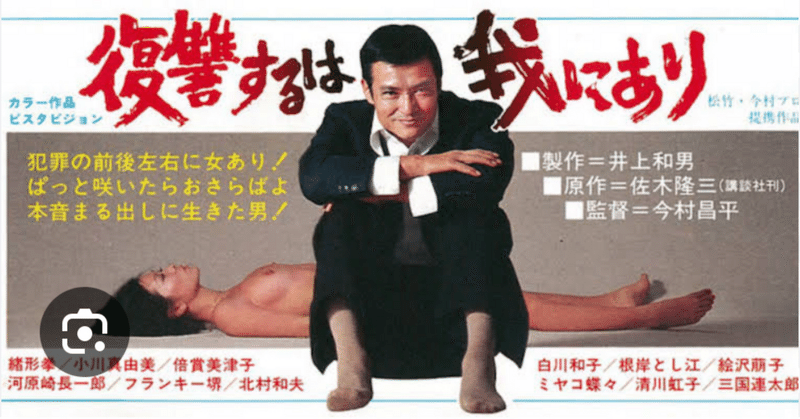

「復讐するは我にあり」[14]

「復讐するは我にあり」

5人を殺害した西口彰事件(にしぐちあきらじけん)とは、1963年(昭和38年)10月から1964年(昭和39年)1月にかけて起きた連続殺人事件で、「戦後最悪の連続殺人」と言われることもある。1925年〈大正14年〉12月14日、キリスト教カトリックの家庭に生まれる)が1963年10月に2人を殺害し、その後、1964年1月3日に逮捕されるまで逃亡を続け、大学教授や弁護士などを騙って計5人を殺害し、計80万円を詐取した。熊本では弁護士を装って教戒師・古川泰龍の家に押し入ったが、当時小学5年生(10歳とも11歳とも言われる)だった古川の娘が正体を見抜き、警察に通報することにより逮捕につながった。警察の要職を歴任した高松敬治は「全国の警察は、西口逮捕のために懸命な捜査を続けたが、結果的には全国13万人余の警察官の目は幼い一人の少女の目に及ばなかった」と語った。この事件を題材にした長編小説である。第74回直木賞(1975年下半期)を受賞。1979年に映画化、1984年と2007年にテレビドラマが放映された。書き下ろしで講談社から出版された。佐木はトルーマン・カポーティの『冷血』(1965年)を意識して執筆した。タイトルの「復讐するは我にあり」は、新約聖書(ローマ人への手紙・第12章第19節)に出てくる「愛する者よ、自ら復讐すな、ただ神の怒に任せまつれ。録して『主いひ給ふ、復讐するは我にあり、我これに報いん』とあり」という言葉の一部で悪人に報復を与えるのは神であることを意味する。こういう男がいたことを調査したとして、佐木自身は主人公を肯定も否定もしない気持ちを込めてタイトルに引用したということらしい。松竹映画が西口彰を題材にした映画(タイトルは仮題・『国民の目』)の制作を計画したが、西口の家族より反対意見が出され、さらに法務省人権擁護局からも「制作は控えて欲しい」と要望書が提出されたこともあり、1964年2月16日に正式に映画化断念を発表した。

「復讐するは我にあり」は復讐するは私だと、復讐を正当化する言葉にかわつてしまう。聖書には「愛する者よ、自ら復讐せず、神の怒りに任せよ。主は告げた、「復讐するは我にあり、我これに報いん」と記されている。(ローマ人への手紙」第12章19節)だが聖書にはこう書かれています。

むしろ自分では復讐をするなということです。意味が真逆になる。最近「報復権」がTVなどで話題なっている。イスラエル国の主張する報復権は復讐するは我にありを正当化してます。誰かを獣扱いして自信が獣になってはいませんか。獣は死んで同然という考えになってはいませんか。間違えた考えを娯楽という手段で、流布しているということはありませんか。鬼になった人間を除去する映画が流行してはいませんか。ゾンビになった人間を無造作に殺すゲームとか映画がな流されていませんか原爆を正当化している映画があったりしていませんか。復讐は正当な罪の裁きがなされない時に生じます。裁きの不公平さを嘆くとき人は復讐に走る。どんなに辛くとも、踏みにじられようとも、耐えて忍無ことです。自分で復讐をしてはいけないのは自分もまた復讐の対象となってしまうからです。復讐心は起こるものです痛みの反作用です。復讐するは我にありです我を信じられなくなつた場合に獣になってしまうのでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?