【枕草子】にくきもの(冒頭より一部のみ)

【現代語訳】

にくたらしいもの。急用がある時に来て長居する客。気を遣わなくて良い相手ならば「また後で」と言えるけれど、目上の人であるとそうもいかず、とても癪にさわる。

硯に髪の毛が入ってすられたもの。墨の中に石があって、キシキシと音を立てるもの。

急に具合が悪くなった人がいて、修験者を呼んだのにいつもの所にはいない。他の場所などを尋ね歩いて、長い間とても待ち遠しい気持ちでいたところ、ようやく来た。喜んで加持祈祷をしてもらうと、近頃もののけに当たって弱ることがあったのか、座ったそばから眠そうな声であるのは、たいそういまいましい。

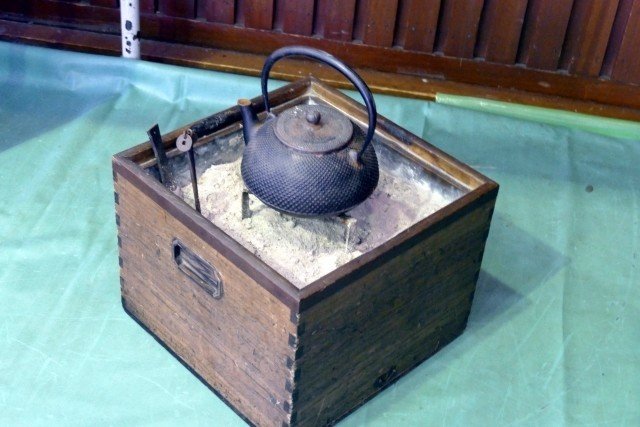

どうということもないような人が、笑いながらいつまでもよく話す様子。火鉢などに手の平と甲を何度もひっくり返しながらあぶって暖をとる人。若い人はそのようなことはしない。年老いた人こそ、火鉢のふちに足まで上げて、喋りながらさすってあたためるなどするのだろう。

こういった人は、人を訪ねてきて座ろうとするのにも、まず扇であちこちを煽ぎ散らしてホコリを払い、座る場所もすぐに決めないでフラフラして、狩衣の裾を巻き込んで座ったりするのだろう。このようなことは身分の低い人のふるまいのようだが、ある程度身分の高い、式部の太夫などという方がしたのだ。

【意訳】

ウザいもの。

忙しい時に限って長居する客。適当にあしらえる相手なら「後でね」とか言えるけれど、気を遣う相手だとそうはいかない。めちゃくちゃウザい。

すずりに髪の毛が入ったまますられた音。墨に小さい石が混ざっていてキーキーいうのも。

急病人が出て祈祷師を呼んだのに、どこにもいなくて探し回る。今か今かと待っていて時間がかかり、ようやく来てくれた。喜んだのも束の間、重たいもののけの相手でもして疲れているのか、座った側から眠そうでグダグダなのはイラッとする。

どうでもいい人が、半笑いでめちゃくちゃよく喋っているところ。火鉢にあたるのに、手を思いっきりあてて、何回も表裏をひっくり返したりして品がない人。若い人はそんなことはしない。年寄りに限って足まで持ち上げて火鉢にあてて、ごしごしさすって温めたりするに決まっている。ウザい。

この手の人は、人を訪ねてきて座るのにも、まず扇であちこち煽ぎ散らしてホコリを払うというか巻き上げる。その割に座る場所をすんなり決めずにずいぶんうろうろして、挙句に着物の裾を巻き込んで座ったりしてめっちゃウザいしダサい。こう書くとずいぶん育ちの悪い人みたいだけれど、それなりに身分の高い、式部の太夫とか何とかいう人がしたのだから始末が悪い。

【雑感】

ひとつのテーマについて思いつくものを並べた段を「ものづくし」と呼ぶ、と高校時代に古典の授業で習いました。ざっくり言うと1000年前の「あるある」です。

「にくきもの」は、本当はこの3倍くらいの分量があるのだけれど、今回は冒頭からの一部だけ訳してみました。

「なでふことなき人の、笑がちにて物いたういひたる」。

どうでもいい人が半笑いでずっとしゃべってるのがウザい、という一文が最高にキレがあって好きです。1000年たっても、ウザいものはウザい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?