酒飲みがノンアル・微アルを飲んでみた──わたしたちは、なぜお酒を飲むのか

外でお酒が飲めない日々が続く。とかく、飲酒と感染症は相性が悪い。感染症対策の筆頭はマスクを着けることだが、食べたり飲んだりするときには外さなくてはならない。加えて、お酒を飲むと、意図せず声が大きくなる。しらふの状態で、お酒を飲んでいる人のそばにいて、自分も酔っているときはこんなに声を張りあげているのかもしれない、とゾッとしたことが何度かある。

こうしたリスクを抑えるために、行政はくりかえし、飲食店の時間短縮およびアルコール提供の禁止を行ってきた。反発は多い。飲食・酒類業界の経営不振を心配する声だけではなく、「我々の楽しみを奪わないでほしい」という飲み手側の声も多く聞かれる。

個人的な見解としては、飲食店の営業制限は行ってよいと思うが、病床占有率や感染者の人口比率などのデータに基づいて、座席数や営業形態の明確なステージを設定しつつ、テイクアウト営業のルールの明確化、飲食店および納入業者への補償を充実させない限り、反発は起こって当然という考えだ。

一方で、わたしの周囲には、酒を飲まない(飲めない)友人が少なくない。「飲まざる者」である彼らにとっての外飲みは、我々「飲む者」に比べてさほど大きなものではないようだが、昨今の営業制限にはやはり首を傾げてくれている。

しかし、こうした問いを投げられることもある。

「どうして、そこまでしてお酒を飲むの?」

わたしたちは、なぜお酒を飲むのか? なぜ、家で飲むのでは足りず、外で飲まなければならないのか。なぜ、ひとりで飲むよりも、誰かと一緒に飲むことを好むのか。

反発するひとたちのなかに、「飲まざる者」を説得できるほどの理由を語れるひとはどれだけいるのだろう。

* * *

ここ一年ほど、飲む薬の関係で、アルコールを控えることが何度かあった(最近は、ワクチンの接種も理由になった)。お酒を飲める年齢になってから、高熱を出したとき以外は、ほとんど毎日お酒を飲んでいた。飲まなければつらいだろう、と思っていたが、そうでもなかった。せっかくなので、最近増えてきたノンアルコールドリンクに挑戦してみようと考えた。

サントリー「オールフリー」は、ビールの味を再現するというより、「ビールが食卓でどのような役割を果たしているか」を優先した味の構成になっているような感じがする。わたしはアサヒのビールは淡麗すぎてあまり飲まなかったが、同社の「ドライゼロ」は再現性としては悪くない。

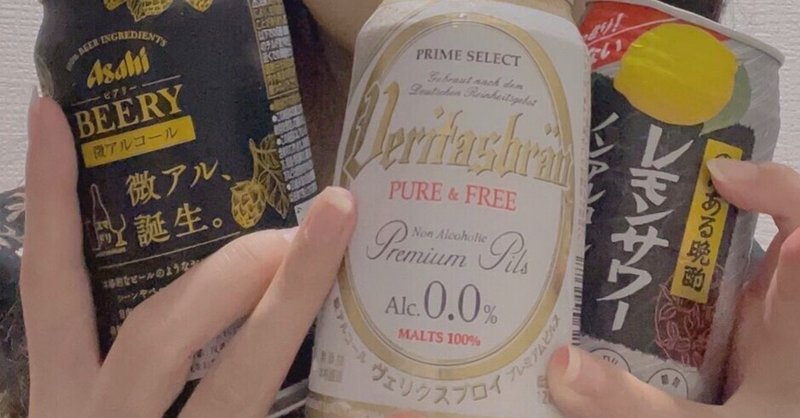

ノンアルコールビールのなかで最も気に入ったのは、大好きなラーメン屋さんが提供するようになったドイツ生まれの「ヴェリタスブロイ」だ。

あとこれ美味しかったです、ドイツのビールからアルコール抜いたやつ! pic.twitter.com/xtqzlhWgkD

— Saki Kimura / SAKE Journalist (@sakeschi) May 9, 2021

ビールからアルコールを抜くかたちで造られたこちらの製品は、本格的な味はもちろん、きめ細やかな泡がよい──前々からビールのガス感は独特だと思っていたが、炭酸を注入するタイプと発酵による発泡を残したタイプでは飲み心地が異なるような気がする。

さらに今年、アルコール度数0.5%の「微アルコール飲料」として、アサヒから「ビアリー」が発売された。これもヴェリタスブロイと同じく、ビールからアルコール分を抜いて造られる。

先に発売された黒ビアリーは、初めこそ「おお、確かにビールっぽい」と思ったが、6月に発売された「香るクラフト」を飲んでからもう一度戻るとやはりビールっぽくなさが目立ってしまう(豆っぽさがある)。「香るクラフト」は他社だが「プレミアムモルツ」的な柑橘系のホップ感が強調されていて、極めていいセンをついており、香り系のビールが好きな人の琴線に触れそうだ。

ビール系以外では、「のんある晩酌 レモンサワー」が優れていた。酒飲みがお酒に求めるアルコール以外の要素、つまり酸味と苦味とキレをうまく表現している。

ノンアル期間に、家族でうなぎ屋へ食事に行った。わたしの家族は父も母もよく酒を飲むし、姉も選り好みはするが上戸なので、テーブルには水茄子や串焼き、煮込みといったつまみがたくさん並んだ。

まずはいかにもウォッシュ効果のありそうな烏龍茶を頼むが、次第に舌に塩味が残留し、やや疲れてくることに気づいた。続いて緑茶を頼んでみるが、あまり変わらない。

ふと気づいて、店員さんにカットしたレモンを注文し、氷水に垂らしてみた。これが大当たり。レモンの酸味と苦味が見事に口のなかの油分や塩味を洗い流してくれたのだ。考えてみれば、わたしが大好きな日本酒も、酸味や苦味が重要な味覚要素となっているなぁと納得させられる体験だった。

* * *

酒飲みがノンアル・微アルを飲むと、やたらと哲学をするハメになる──この飲みものは、わたしが求めているものとは違う。では、どこが違うのか?

アルコールの有無じゃないか、と聞かれれば、「もちろんそれもある」と答えざるを得ない。先日、地理講師で日本酒に関するライター活動も行っている”わっしー”こと河島泰斗さんとTwitterのスペース機能でノンアル・微アルについて語り合ったとき、彼は、微アルはアルコールが入っているという点で欲求を満たしてくれると語っていた。

ここで言う欲求とは、「酒を飲みたい=アルコールを摂取したい」という欲求だ。微アル飲料は、あまり酔わないほうがよいタイミングで、微量のアルコールを摂取することで、開放感とちょっとした背徳感を与えてくれるのだ。

ちなみに本記事に書いたアイデアは、わっしーさんとスペースで会話しているときに生まれたり、整理できたりしたものが多い。わっしーさん、ありがとうございました。

しかし、それだけではない。だって、味が違うのだ。あまり好みでないノンアル・微アルを飲んでいると、だんだん賢者タイムのような気分になってくる。わたしは別に、麦のジュースでおなかをいっぱいにしたいわけではないんだぞ、と。

思うに、ビールにとって(論拠は甘いが)、アルコールは大きな味わいの要素になっているのかもしれない。例えば日本酒はエタノールっぽい香りは嫌われるケースがままあるのだが(燗酒にしたときのツンとしたアルコール感が苦手なひとは少なくない)、ビールの持つ麦の甘みや穀物感は、それをうまくマスクしてくれる。

イギリスの地理学者の共著である「アルコールと酔っぱらいの地理学──秩序ある/なき空間を読み解く」のなかでは、ヨーロッパのアルコール研究には、イギリスや北欧といった禁酒的な国々でよく飲まれるビールや蒸留酒を「ドライ」、イタリアやフランスなど非禁酒的な地域で飲まれるワインを「ウェット」と区分する考え方があると書かれている。

ここで注目したいのは、ビールと蒸留酒が同じグループに含まれているということだ。ビールって、もしかするとハードめなアルコールの味をめちゃくちゃおいしく飲ませてくれる飲みものなんじゃないのか? なんてことを、ちょっと考える(専門家のみなさま、的はずれでしたらごめんなさい)。

しかしそうならば、アルコールを含まないノンアルコールビールはどこへ向かうべきなのだろう。個人的には、酸味や苦味という観点から、IPAみたいなスタイルのビールがノンアルコールになったらどうなるのかな、と興味がある。

ところで、先日「エリックサウス 東京ガーデンテラス店」へ行ったとき、ノンアルコールのラインアップの充実っぷりに感心してこんなツイートをしたら、総料理長のイナダシュンスケさんにリツイートされたこともあり、たくさんの反響があった。

エリックサウスのノンアルドリンクが酒飲みのためのものでしかなくて感嘆する。これや! ワイがノンアルに求めているもんは! pic.twitter.com/QwbA5uy4Gi

— Saki Kimura / SAKE Journalist (@sakeschi) July 25, 2021

わたしがここで絶賛したのはいずれも酸味・苦味・キレ(スパイス由来)がそろっている点なのだが、どちらかというと、お酒を飲まないひとたちからの「わたしたちだってペアリングがしたい」「こういうお店がもっとあったらいいのに」という反応が多かったのが印象的だった。

* * *

コロナ禍のもと、家飲み需要が増える一方で、糖質オフやノンアルコールといった健康志向の飲料の人気が高まっている、ということを聞く。

そもそもその前から、若者のアルコール離れとか、日本酒の需要が低下しているとか、世界的な健康意識の高まりから禁酒が増えるとか、アルコールを愛するものとしてモヤモヤさせられることはいろいろと聞いてきた。

アルコール業界の大敵は、日本にいると実感しにくいことだが、大麻だ。わたしは去年までカリフォルニアに住んでいたが、大麻が合法であるこの州には、「お酒よりも健康によい」という理由で大麻を選ぶ若者が多い(そんな若者を惹きつけるために、大麻入りのビールやSAKEが造られていることもあるが)。

そもそもとして、禁酒法の名残が強いアメリカをはじめ、「人前で酔っぱらう」ということを犯罪のようにとらえる国は少なくない。酩酊を受け入れる国とそうでない国については、「東京大学講座22 酒」のなかで社会人類学者の中根千枝がおもしろいことを述べているので、またいつかまとめたい。

アルコールの風当たりは強く、これからさらに強くなる。日本酒のプレミアム化も、シュリンクするアルコール市場のなかで、単価を上げて売上を伸ばす必要があるという流れもあるだろう。

さらに、冒頭に話が戻るが、パンデミックをきっかけとした昨今の酒類のいわゆる「悪者」扱いは、飲む者と飲まざる者の分断を浮き彫りにした。それについては、古い友人の工藤鑑くんがSakeTips!に寄稿してくれた記事が素晴らしいので、ぜひご一読いただきたい。

ますます飲まざる者が増えてゆく世界のなかで、お酒はどこへたどり着くべきなのか?

外飲みが禁じられた社会で、ノンアルコールドリンクを飲みながら考える──わたしたちは、なぜお酒を飲むのか? 酔っぱらいの戯言のようだが、この問いこそ、お酒が飲まれる世界への道しるべになるような気がしている。

* * *

米アリゾナ州で櫻井厚夫さんが営むArizona Sakeは、宗教的にアルコールを飲まない民族の住むホルブルックという町にある。櫻井さんは、醸造所の建設に伴い、近隣の人を集め、ていねいな説明を行った。いまでは、櫻井さんはアリゾナ州の知事から名誉賞をもらうほどに称賛され、地元の人々からも「アリゾナの誇り」と愛されている。

昨年ルイジアナ州にできたばかりのWetlands Sakeは、地元の湿地帯の保護を目的としており、その売上の一部を保護団体に寄付している。こうした点を評価して彼らのお酒を買う人は少なくない。

彼らに共通しているのは、「飲まざる者」をも巻き込んでいるという点だ。地元でお酒が造られることが、地域の活性化につながり、ローカルへの誇りになる。

よく考えてみれば、スポーツは別に運動ができるひとばかりのものではない。体育は苦手だが観戦が好きなひとなんていくらでもいる。音楽だって、芸術だってそうだ。お酒だって、飲めないひとに愛される要素があったってよいのではないか。

もちろん、俺だけが酒のよさをわかっていればよい、という考えも理解できる。「広めたい」という気持ちによる押しつけにより、かえって敬遠されることだってあるだろう。でも、お酒がもたらす力は、それにとどまらない可能性を持っていて、それこそが、その生きる道を切り開いてくれるのではないかと期待してしまうのだ。

最後に、「わたしはなぜお酒を飲むのか」という話をしておこう。

わたしは、お酒とは自分と他者の境目を溶かしてくれるものだと思っている。そして、この不思議な液体が生まれたずっと昔から、まだ見ぬ大きな未来まで、わたしを運んでくれる。自分の身体だけでは叶わない空間的・時間的な拡張を体験させてくれるのが、わたしにとってのお酒の魅力だ。

それを追究し、応用することが、この愛する飲みものがより多くのひとに愛される未来につながると信じている。

お酒を愛する素敵な人々の支援に使えればと思います。もしよろしければ少しでもサポートいただけるとうれしいです。 ※お礼コメントとしてお酒豆知識が表示されます