平来栖–ひらくるす–(剣道 短編小説)

万策尽きた。埼玉県越谷市にある道場、清川剣友会は崖っぷちであった。少子化の波は街の小さな道場にまで押し寄せ、清川剣友会は運営存続の危機に瀕していた。少子化だけでなく、子どもたちが習い事として剣道を選ばない理由、親が子どもに選ばせない理由はたくさんあった。臭いし、痛いし、それに何より臭いのである。道場主である清川先生は、引退を迷いつつも道場を閉めることはできずに五年以上が経っていた。慣れないながらも自治会の掲示板にチラシを貼ったり、ホームページを作ってみたり、いろいろと頑張ってはみたのだが、門下生が劇的に増えることはなかった。剣友会を卒業した子どもたちに対しては、大人になってから剣道を再開するよう勧めており、数人は二週間に一度くらい顔を出すようになったが、基本的に道場はがらんとしている。

清川先生には昔大きな夢があった。この小さな道場から、門下生の誰かが埼玉県一、いや、関東一、あるいは日本一の剣士となり、あいつを指導したのは清川剣友会だと皆が褒め称えるのである。そんな夢が褪せていったのは何年前のことだったろうか。強いだけならともかく、心まで頑丈で粘り強い剣士はなかなか現れないし、自分自身も指導者としてそこまでの器ではなかったのかもしれない。剣士としても指導者としても先が見えてきた年齢だが、なんの因果か鍛え甲斐のある剣士が、この寂れた道場の戸を開け、しおれた夢に再び火をつけてくれないだろうか。そんな他力本願を微かに胸に燻らせながら、いや、そううまいことが起こるわけがない、と自分に言い聞かせて清川先生は道場の床を磨き続けていた。

ある日、清川先生を突然訪ねてやってきたのが平来栖である。平来栖は前触れなく道場の扉を叩いた。清川先生は誰もいない道場で掃除をしているところだった。平来栖は首元が伸び切ったTシャツとハーフパンツに履き潰したサンダル、とても上品とは言えない格好でそこに立っていた。

清川先生はひとまず彼を道場に招き入れ、名前を聞いた。名字はどう書くんだねと訊くと、「平らに普通の来栖っす」と平来栖は答えた。

「剣道やりたいんです。なんか月謝安いって聞いたし」

平来栖は折られたチラシをポケットから取り出して清川先生に見せた。数年前に清川先生が作って、スーパーや公民館の掲示板に貼らせてもらったもののようだった。確かにこの時はやけになって月謝を安く設定していた。

「何歳なの。若く見えるけど」

「三十四っす。若いすか。やったあ」

舌足らずな話し方になんとなく押されつつ、本当に入会する気があるのか清川先生は探りを入れる。

「仕事は何してるの? 稽古に通う時間はあるの」

「レンタルビデオ屋でシフト制なんで、通えると思います」

「ああ、そうなんだ。剣道はどこかで習ってたの」

「習ってないっす。未経験っす」

「そうなんすか……。じゃあいつから始めますか。平日は夕方四時から十時、土日は朝六時から正午までやってます。持ってないなら道具は貸せるけど」

「そっすか。明日からお願いしたいっす」

あまりに早い展開に清川先生の頭のほうがついていけなくなった。

「ていうか平来栖くん、なんで剣道を始めようと思ったの。レスリングでも竪琴でもいいじゃない」

「剣道じゃなくてもよかったんすけど、なんか手軽にできそうなことを始めたかったんす。でも、意外と習い事って金かかるんすよね。あと家から遠い場所が多くて諦めたんす。おれ、人生で一度くらいは一番になってみたいんすよ。できれば世界一、大変そうなら日本一、それもムズいなら関東一、ヤバそうなら埼玉一、それもキツいなら越谷一になりたいんす。どうすか。おれ、越谷一くらいにはなれそうっすかね」

無理、と叫びたい気持ちを抑えて、清川先生はそうなんだあと言った。

「三十四歳、未経験、日本一……星座を新しく作るくらい厳しいね」

「星座作るのは簡単じゃないすか? 俺、けっこう目がいいんで、その気になれば平来栖座作れますよ。てかなんで星座の話になったんすか」

「いいかい平来栖くん。剣道、つらいよ。痛いし、夏は暑いし、冬は寒くて手足が凍ってしまう。それに想像以上に防具は臭いんだ。なぜ君がここに来たのかはわからないが、続けられないと思う。本当に始めるなら、少なくとも県内大会に出られるくらいには稽古を頑張らなければならない。あと、君に素質があるとは思えない。どうする」

清川先生は、ここまで言えば平来栖は諦めて帰るだろうと思っていたが、そんなことはなかった。

「あーなんか、平来栖家のご先祖様ってめっちゃ強かったらしいっす。頭がいっぱいある蛇とか、頭がいっぱいある犬とか倒してたらしいっす。まじヤバ〜って感じ。だから、素質あると思うんすよね。やればできるってやつ。おれ頑張るっす。明日からよろしくお願いします」

なぜだ。何が悲しくて、こんなバカそうで面倒そうな未経験の三十四歳を抱え込まねばならんのか。まあでも先入観はよくない。本人が頑張ると言っているのだから、こちらも誠心誠意指導するのみ。

翌日から、清川先生の苦悩の日々が始まった。正座を教え、道着の着方を教えた。意外にも平来栖は,体格が良く基礎体力もあったので、道場内でのランニングは平気な顔で何周でもこなしてみせた。剣道未経験というのは嘘ではなく、剣道の試合を見たこともなかったらしい。防具を与えれば「こんなに重いんすか。着心地も不快っす」と泣き言を言い、竹刀を与えれば「木刀を使うんだと思ってました」と抜かした。

他の門下生に対してはフレンドリーで、というが距離の縮め方が異様に早く、皆平来栖の勢いに押されつつも、しょーがない新人として彼を受け入れた。

平来栖の当面の目標は、埼玉県親睦剣道大会(成人男子の部)への出場であった。彼の大会出場までの稽古の風景は、だいたい次のような様子であった。

「平来栖! 摺り足なんだから足を滑らせるんだよ。ぴょこぴょこ跳ねるんじゃない」

「足の裏痛いっす。これ以上は無理っす」

「やればできるんだろう。やれ!」

「やっぱり素質ないかもしれないっす」

「んなこたーない。とにかくやれ!」

「かかり稽古を始める。小手、面、胴、始め」

「コテー。メーン。ドーウ」

「声が小さい! もう一回!」

「コォテコテコテコテーッ! ウアアッメエエーン! ドオッウオオオ!」

「上級者っぽいものまねをするんじゃない! もう一回!」

「トメーッ! ハネーッ! ハラーイ!」

「集中しろ! もう一回!」

「清川先生、臭いっす。おれ、臭いっす。先生も超臭いっす」

「防具が臭いくらいで泣くんじゃない。消臭スプレーしっかり噴いときなさい」

「剣道つらいっす」

「だからそう言っただろう。やめるか?」

「やめないっす。一番になりたいっす」

「よし、明日も頑張ろう」

そんなこんなで迎えた埼玉県親睦剣道大会当日。清川剣友会からは、五人がエントリーしている。この五人で団体戦と個人戦を戦うのである。清川先生はとりあえず自分を称えていた。平来栖を投げ出さずに三ヶ月間指導し続けたのである。泣き言の多い平来栖を叱咤激励し、時には宥めすかし、基本は全て教えたつもりであった。当然、この大会で彼が簡単に勝てるとは思わない。道場でかかり稽古は相当量こなしたが、初の実戦である、何もできずに終わる可能性も高い。

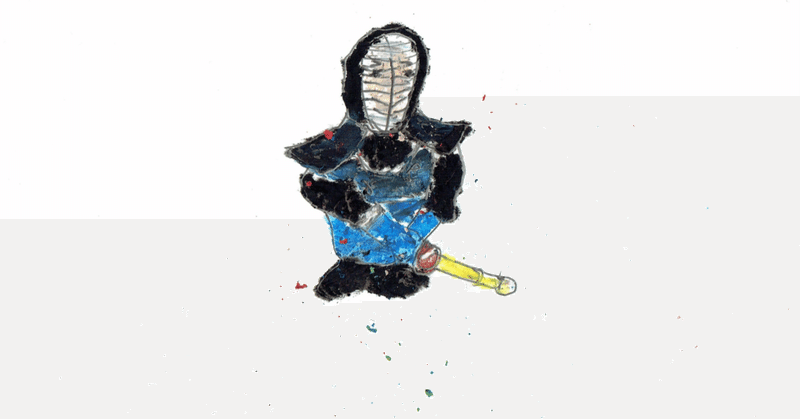

「うわあ、かっこいいっす。これで清川剣友会の平来栖っす」

平来栖は清川先生が買ってやった垂れネームを見てはしゃいでいた。胴の下の垂れにつける名札である。平来栖は今日の団体戦では、五人のうち二番目、次鋒を務めることになっていた。面倒見のいい先鋒の駒井が、平来栖の防具のねじれを直してやっている。平来栖がボロ負けしたとしても、五人フルメンバーで団体戦に出られるだけよしとするしかないな。清川先生は開始前のミーティングのため選手五人を呼び寄せた。

「確認だが、先鋒は駒井。様子は伺わず、踏み込んで勝ってこい。中堅の石田は今日の要だぞ。相手の中堅は大きいから、よく動くように。副将の風見、大将の真島は役割を果たしてくれ。そして次鋒の平来栖だが」

「あ、清川先生。おれ、頑張ってくるっす。一番になってくるっす」

「いや、一番はいいから、とにかく教えたとおりに落ち着いて足を捌くんだぞ。足を上げすぎるといつもみたいに袴の裾につまずくから気をつけるんだぞ。竹刀は右手じゃなく左手で振るんだぞ」

清川先生の早口アドバイスを他の四人は固唾を飲んで見守っている。平来栖は了解っすと応えた。清川先生は気が気でない。怪我でもされたら困る。平来栖の下手な竹刀捌きで相手を怪我させたらどうしよう。今になって謎の不安が胸に広がっていく。ここ数年で感じたことのないストレスを清川先生は感じていた。

先鋒の駒井は善戦したが、制限時間ぎりぎりのところで小手を取られてしまった。はあはあと息をしながら戻った駒井の肩を叩き、平来栖が立ち上がる。清川先生はなぜかこのタイミングでちょっとした夢を見てしまった。夢というのは比喩ではなく、白昼夢である。あるいは幻覚。六十七年間働き続けた清川先生の脳が、未経験の三十四歳成人男性を三ヶ月間指導し続けて疲労しきった脳が、一瞬だけ奇妙な幻覚を見せたのである。長身の平来栖が膝を立て、するりと立ち上がった時にそれは起こった。平来栖の顔を隠す面が、まるで獅子の頭のように見えたのである。獅子の毛皮を身にまとい、終わることのない戦に向かう、なんていうか英雄みたいな、神話に出てくる神みたいな、あれ、何の話だったっけ?

清川先生が平来栖に幻影を見た数秒ののち、平来栖は試合場へと足を踏み入れ、開始線の前に立った。

突如清川先生の頭は現実へと引き戻される。平来栖は「始め」の合図のあと、迷うことなく相手の面を打った。相手は開始直後の平来栖の動きに反応できなかったのか、彼の竹刀はきれいに相手の面を捉え一本となった。不意を突いたとはいえ、お手本のような一本であった。さっきの幻覚は、ひょっとすると天啓だったのではと清川先生は考えた。平来栖はいつか本当に一番になれる素質があるのかもしれない。自分がこれから育てていけば、古い夢を叶えてくれる相棒になるのかもしれない。

清川先生の希望に満ちた考えは、この後の五分間、平来栖の打ち込みがまったく通用しなかったことで半分ほど砕かれた。ただ、よく逃げたので、開始数秒で取った一本のおかげで次鋒の平来栖は勝ちを拾ったのであった。残念なことに、続いた中堅と副将は引き分け、大将は制限時間を待たずに二本先取され敗北した。

結果的には、五人のうち平来栖だけが勝利した。今日の清川剣友会の中では、本人が言ったとおり平来栖が一番になったのである。

個人戦もほとんどが初戦か二回戦敗退でこの一日は終わった。帰りの電車の中で、清川先生は平来栖に聞いた。

「目標にしてきた大会が終わったが、試合はどうだった。剣道にはもう飽きたか?」

「なんか疲れたっすね。人いっぱいいてビビったっす。もっと勝ちたいっす。おれ、一番になりたいんで、明日からもっと稽古頑張るっす」

平来栖が諦めていないことがわかり、期待はできないなと思いつつも少し嬉しく思う清川先生であった。獅子の頭がまだ先生の脳裏にちらついていた。期待はできないんだけどなあ。別に、他の門下生と比べて特別体力があるわけでもないんだけどなあ。でも、一番を目指すと素直に言って、休まず道場に通う彼は少し眩しくもあった。自分の夢でもあった一番を、この平来栖に賭けてみるかなあ。いやいや、だから期待はできないんだって。

明日からの稽古メニューを考えあぐねる清川先生と、疲れ切った五人の剣士たちを乗せて、夏の夕暮れの中を東武スカイツリーラインが走っていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?