価値形態論と外国為替(2023)

価値形態論と外国為替

Saven Satow

Dec. 06, 2023

「書き言葉と貨幣は、ともにホット・メディアであり、前者は話し言葉を強化し、後者は社会的諸機能から仕事を切り離す」。

マーシャル・マクルーハン『メディアの理解』

2023年10月の消費者物価指数は、総務省によると、前年同月比で2.9%の上昇である。日本経済は長らく続いてきたデフレからインフレ基調に転嫁似ている。けれども、日本銀行は金融緩和政策の変更には依然として慎重である。

こうした状況の中、原真人記者は、『朝日新聞DIGITAL』2023年11月6日 16時30分配信「(現場へ!)お金は神か:1 石貨が漫画を飛び出した」において、紙幣について次のように述べている。

お金とは何か。考えると不思議なものだ。誰もが欲しがるけれど、1万円札だって最初はただの紙切れだった。そんな紙切れのために人は苦労して働き、稼ごうとする。危険な投資やギャンブルに走ったり、お金ほしさに一線を越えて犯罪に手を染めたりする者まで現れる。

求め、あがめ、そのために狂うことさえある。まるで神のような存在ではないか。ただの紙はどうやって「神」になりえたか。ヒントを探るため、五つの現場で考えた。

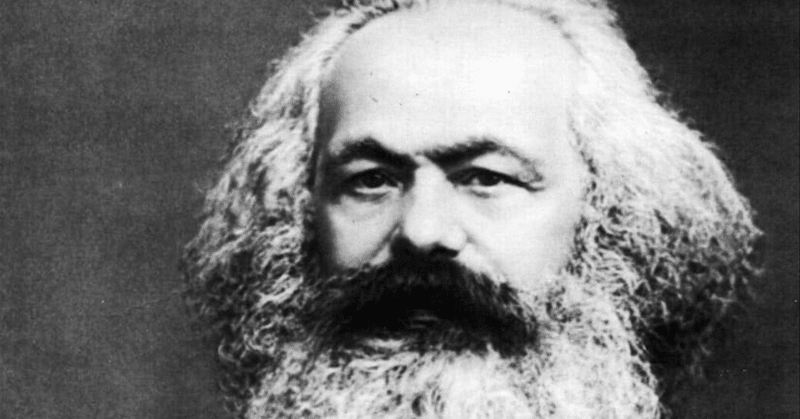

貨幣に対する守銭奴の姿勢を「物神崇拝」と譬えたのはカール・マルクスである。彼は、『資本論』において、流通することが資本主義にとって不可欠なのに、貨幣退蔵者がそれに固執する倒錯をフェティシズムと呼んでいる。

そのマルクスも貨幣の謎に挑んでいる。『資本論』第1巻の第1篇は「商品と貨幣」である。ここでマルクスは物々交換における商品の価値形態から貨幣が出現するメカニズムを論じる。これは「価値形態論(Theory of Form of Value)」と呼ばれている。「必要なのは、貨幣が商品であることを示すことではなく、なぜいかにして一商品が貨幣となることを示すことだ」(『資本論』)。

第1篇の第1章「商品」は「商品の要素は二つ。使用価値と価値(価値の実体と価値の大きさ)である」から始まる。「価値」は商品生産が社会で必然的に発生する社会的観念である。それは等価交換の基準となり、コストと重なる。マルクスの「価値」は商品における希少性や差別化の意味ではない。現代の経済学は商品をめぐって価値を議論しない。その際の用語は価格である。近代は政教分離により個人に価値観の選択が委ねられている。個々人によって価値観が異なるので、経済学は主観的満足や快感を効用と呼んでいる。ただ、マルクスは貨幣のまだ出現しない物々交換から議論を出発する。そのため、価格は存在しないので、「交換価値」がそれに相当する。また、「使用価値」は個人の動機や満足を指すから、効用に当たる。現代の経済学であれば、まったく同じではないけれども、「価値」を費用、「交換価値」を価格、「使用価値」を効用として論じるだろう。

「商品」自体にも注意が要る。マルクスは、『資本論』において、「商品は、一見したところでは自明で平凡な物のように見える。が、分析してみると、それは、形而上学的な繊細さと神学的な意地悪さに満ちた極めて奇怪なものであることがわかる」と言っている。ただ、この「商品」には貨幣も含まれている。物々交換の商品の中から貨幣が生まれたとマルクスは考えている。そうしたメカニズムを解明しようとしているのだから、この意見は商品と言うよりも、貨幣に向けられている。

価値形態論はわかりにくいので、マルクス自身も飛ばして後から読んでもかまわないと語っている。言及したように、視点や用語が現代の経済学と異なっているため、とっつきにくいことは確かである。ただ、主張はそれほど難しくない。少々無理があり、マルクスも納得がいかないところがあったので、飛ばし読みを容認したのだろう。

マルクスは、『資本論』において、商品の価値の源泉が労働にあると次のように述べている。

商品は使用価値または商品体の形態で、すなわち、鉄、亜麻布、小麦などとして生まれてくる。これが彼らの生まれたままの自然形態である。だが、これらのものが商品であるのは、ひとえに、それらが二重なるもの、すなわち、使用対象であると同時に価値保有者であるからだ。従って、これらのものは、二重形態、すなわち自然形態と価値形態を持つ限りにおいてのみ、商品として表われ、あるいは商品の形態を持つのである。

諸商品の価値対象性は、かのマダム・クリックリと違って、一体どこをつかまえたらいいか、誰にもわからない。商品体の感覚的に手触りの荒い対象性と反対に、諸商品の価値対象性には、一分子の自然素材も入っていない。従って、一つ一つの商品をどうひねりまわしても、それを価値物としてつかむことができない。だが、もし諸商品が社会的に同一の人間的労働である限りでのみ価値対象性を持ち、従ってそれらの価値対象性は純粋に社会的であるということを思い起こしてみるならば、自ずから価値対象性が、ただ商品と商品との社会的関係においてのみ表われ得るものであるということでも明らかになる。

自然の物質は人間の労働によって商品と化す。労働なくして商品はないのだから、それが価値の源泉である。いかなる商品にも労働が必須である。その労働を単位とすれば、それを基準にして商品の価値を規定できる。

これは労働価値説に則った考えである。ジョン・ロックは個人の労働によって自然の物質が資源となるのだから、私的所有権は不可侵であると主張する。労働価値説はこの理論に基づいている。現在でも、限定的であるものの、労賃をめぐる議論の際、同一労働同一賃金の原則などの論拠として援用される。また、ロックの私的所有権をめぐる考察は近代的な人権の源流の一つと理解されている。

マルクスの労働の単位は最も単純なものを基準とする。もちろん、商品は単純労働によってのみ生産されるわけではない。複雑な労働を必要とする場合もある。

しかし、マルクスは、『資本論』において、複雑な労働は単純な労働によって書き換えられると次のように述べている。

ある商品が極めて複雑な労働の生産物であるとしても、それの価値は、その商品を単純労働の生産物を等置するのであって、だから、その商品の価値自体はただ一定量の単純労働を現示する。さまざまな労働種類が度量単位としての単純労働に換算される割合は、生産者たちの背後で一つの社会的過程を通じて確定されるのであり、だから、生産当事者たちに慣習によって与えられているものように仮現する。

複雑な労働は単純なそれの組み立てと捉えることができる。単純な労働の有限的な集まりとして複雑な労働は校正されているというわけだ。その最も基本的な労働を1単位とすれば、いかなる労働も定量化して比較することが可能だ。質的に異なると思われる労働でも、同様に扱える。

労働を単位とすれば、異なる商品を定量的に比較することができる。それは、個々の商品が等価である関係式を記すことを可能にする。

マルクスは、『資本論』において、「単純な、個別的な、または偶然的な価値形態」を次のように説明している。

x量商品A=y量商品B、あるいは、x量の商品Aはy量の商品Bに価する。(リンネル二十エレ=上衣一着、または二十エレのリンネルは一着の上衣に値する)

労働を単位とすれば、任意の二つの商品が定量的に等価であることを示すことができる。x量のAはy量の商品Bと労働単位量が同じであるので、等価である。労働単位を仮定すれば、異なる商品の価値を比較できる。いかなる商品にもそれが適用可能だ。

さらに、マルクスは、『資本論』において、「拡大された価値形態」について次のように述べている。

z量商品A=u量商品B

=v量商品C

=w量商品D

=x量商品E

商品集合の任意の二つが等価であると示せるならば、集合内の全商品にもそれを適用できる。そのことはこのような関係式の連鎖として描ける。けれども、これはあくまで各生産された商品の価値が等しいと示しているだけである。

マルクスはこうした等式をしばしば示すが、これには注意が要る。物々交換は、数学同様、左辺と右辺は対称である。けれども、価値形態論の議論において両者は非対称だ。左辺が価値の付与される相対的価値形態、右辺は価値の基準となる等価形態である。左辺の商品は自らの価値を確認できない。右辺の商品によってそれは規定される。だから、左辺は「相対的価値形態」であり、右辺は「等価価値形態」と呼ばれる。これは天秤を思い浮かべれば理解しやすい。左の皿に物質pを置いただけでは、それに重さがあること以外わからない。右の皿に物質qを置くことで、物質pが重いか軽いか等しいかを知ることができる。左辺は右辺を通じて自身の価値を確かめられる。「相対的価値形態と等価形態とは、相関的に依存し合い、交互に条件付けあっていて、離すことのできない契機であるが、同時に相互に排除し合う、または相互に対立する極位である」。この価値の基準という考えが貨幣の誕生につながっている。

マルクスは、『詩本論』の中で、この式には欠陥があると次のように述べている。

第一に、商品の相対的な価値表現は未完成である。と言うのは、その表示序列がいつになっても終わらないからである。一つの価値方程式が他のそれを、それからそれへとつないでいく連鎖は、引き続いてつねに新しい価値表現の材料を与えるあらゆる新たな商品種に引き伸ばされる。

一見すれば、すぐ単純な価値形態の不十分さがわかる。この形態は一連の変態を経て、やっと価値形態に成熟してくる萌芽形態なのである。

何らかの一商品Bにおける表示は、商品Aの価値をただそれ自身の使用価値から区別するのみであって、従って、この商品をただそれ自身と違った個々の少品種の何かに対する交換関係に置くののみであって、他の一切の商品との質的同一性と量的比率を示すものではない。

この関係式は、確かに、無限に続く。新しい商品が生まれれば、また式が加わる。言わば、天秤で重さが等しいと示すことを延々と繰り返しているだけだ。絶対的基準がないので、それを続けないと、確かめられない。左右が非対称でありながらも、それは互いに等価であることを連鎖的に示している。しかし、中心がない。

価値の等しさは商品交換を用意する。ただ、それだけで物々交換は成立しない。商品が等しいこと自体は交換する動機ではない。商品は価値と使用価値によって構成されている。ここでその使用価値が必要になる。

マルクスは、『資本論』において、商品の交換について次のように述べている。

この章のはじめに、普通に行われているように、商品は使用価値であり、また交換価値であると言ったのであるが、このことは、正確には、誤りであった。商品は使用価値または使用対象であり、また「価値」である。商品は、その価値が、自然形態と違った独自の現象形態、すなわち交換価値という現象形態をとるとともに、ただちに本来の性質であるこのような二重性として示される。そして商品は、この形態を決して孤立して考察する場合に持っているのではなく、つねに第二の異種商品に対する価値関係、または交換関係においてのみ、持っているのである。このことを知ってさえいれば、先の言い方は無害であって、簡略するのに役立つ。

労働を単位として各商品の価値を示すことができる。等価であれば、商品は相互に交換可能である。そのため、使用価値と区別される価値は交換価値でもある。コストは価格に反映する。

商品を買うのは、それがその人にとって使用価値、すなわち効用があるからである。一方、商品を売るのは、価値の代わりに別の使用価値を求めているからだ。物々交換はいずれの側も売る=買うである。「一商品の価値は他の商品の使用価値で表示される」。商品は労働の産物で、価値はそれに基づいている。ある商品を買うことはその使用価値を得るためだ。それは交換する自分の商品の労働と見合うものでなければならない。物々交換は労働と効用の交換を意味する。このように、一つの商品の価値は他の商品の使用価値として示される。

労働に基づく価値は交換の際に他の商品の使用価値として表示される。交換が伴わなければ、使用価値が示されないのだから、価値は明らかにならない。等価形態と価値形態は相関的であるが、因果的ではない。等価だからと言って、その商品に使用価値を見出すとは限らない。労働は外的行為であるのに対し、使用価値は内的満足である。価値は使用価値から区別される。しかし、価値は交換において使用価値として顕在化する。等価形態は交換において価値形態として表象される。等価形態は労働単位を根拠に構築されている。価値形態は効用を通じてそれを再構成されたものだ。価値形態はそれに基づく。

マルクスの用語ではわかりにくいので、労働=価値をコスト、交換価値を価格、使用価値を効用と言い換えて見よう。コストから二つの商品が等価だと見なせるとする。商品集合の商品はいずれもコストの観点から等価形態を形成できる。その際、最初の任意の商品は相対的価値形態であるとする。

物々交換する際、自分の商品のコストは知っているが、相手の商品に関する情報はない。取引では相手の商品から得られる効用が自身の商品のコストより大きいものを期待する。だが、相手も同様に考える。両者のコストと効用が均衡した時、交換が成立し、それが価格となる。

しかし、物々交換は効用が一致する相手を探すのが難しい。誰もが効用を覚える商品であれば、取引は成立しやすい。例えば、穀物である。人間の生存に必須な糖質とタンパク質が摂取でき、保存も可能だ。この商品を媒介にすれば、交換が容易であるのみならず、価値の基準としても利用できる。

水を例にすると、このことがわかりやすくなる。数ある物質の中の一つである水が1気圧の下で最大密度温度の1リットルが1キログラムとして単位の基準に選ばれている。重さの絶対的基準が決まれば、それを通して、個々の物質を測定できる。すべての物質の重さは水の量として表示できる。無数にある物質を天秤で延々と計測する必要はない。一旦絶対的基準が決まれば、それを示す道具を用意すれば、水に依存しなくても重さを測ることができる。

ある商品が貨幣になることはこれと同様である。貨幣はこうして物々交換から出現する。

しかし、森毅は、『お金こそ、もっとも重要な情報である』において、マルクスの価値形態論を批判し、貨幣を「情報価値」だと次のように述べている。

マルクスの過まちは、お金を物だと考えたことにある。旧ソ連が崩壊したのも、唯物論信仰が強すぎて、物を売買すれば事足りると思い込んだところに原因がある。

お金とは使用価値でなく情報価値。物の売買も、半分は情報の流通である。情報は扱いが複雑、それを物のように単純に扱おうとしたから経済破綻を招いた、とぼくは推測している。

貨幣が商品から生まれたという説は、それが物であることを前提にしている。けれども、森毅は貨幣が情報だと主張する。貨幣は人々の間に拡散して流通しなければ、経済的な役目を果たせない。その意味で貨幣は物ではなく、「金がものを言う(Money talks)」という比喩が示している通り、情報である。実際、貨幣経済が浸透した現代であっても、物々交換が復活する場合もある。それは貨幣の信頼が失われ時である。信頼性の低い貨幣を人は受け取りたがらず、拡散して流通することもない。

マルクスに対して、 ジョン・メイナード・ケインズは経済の基礎は貸し付け・信用取引であり、貨幣の起源を債権の記録だと主張している。彼は、『古代通貨論』と題された1920年から26年に記された草稿において、貨幣の起源を債権=債務関係にあると指摘している。「多くの学者は、鋳造硬貨が存在していなかったところでは、物々交換が行われていたと推測するが、それはまったく真実から遠い。時間の要素を持つ貸し付けや契約を表現するタームである計算貨幣の導入こそ、実際、初期社会の経済状態を変容させるものであった。この意味での貨幣は、すでにバビロニアに存在していた」。この古代国家ではコインが鋳造されていない。けれども、「バビロニアでは、ローン、不動産貸し付け、債務、利子は、生活の確立した特徴となりつつあった」。メソポタミアにおいて、重視されていたのは、信用であって、売買ではない。貨幣は債権=債務関係の確認と支払いのために生まれたというわけだ。

ケインズは貨幣を物ではなく、情報と捉えている。それは経済活動に時間を導入する。貨幣の起源に関してはケインズの方がマルクスより妥当だろう。

マルクスの価値形態論は、むしろ、変動相場制の外国為替市場の原理をうまく説明している。そこでは貨幣が商品として扱われている。しかも、これまで言及していないが、マルクスの持論である剰余価値の問題も関連している。

通貨の価値は国内の経済状況や政府への信頼度、中央銀行の金融政策などによって決まる。物に対して通貨の価値が上がればデフレーション、下がればインフレーションと呼ばれる。しかし、その通貨の価値は別の通貨との交換を通じて使用価値として表示される。それが為替レートだ。変動相場制を採用している通貨は各々交換されているので、無数の等価式が必要になる。そこで通貨間の基準となる基軸通貨が出現する。ただ、それはあくまである国の通貨で、状況次第で他と交代することもあり得る。この基軸通貨は使用価値が高いために、発行量のすべてが流通せず、一部退蔵される。この還流しない剰余は発行している国にとって利益になる。つまり、剰余価値である。しかし、国内政治を優先して通貨を過剰に発行したり、退蔵者が自己都合で外貨を大量に売ったりすると、世界経済は混乱に陥る。

ぼくは、倍率が一目でわかる対数目盛をもっと普及してほしいとつねづね思っている。加減だけでお金を扱うのはある意味で物の意識である。一〇円なら一〇円として、物としての価値を認めているから、差額を重視する。

ところが、現実には、一定の金額に絶対的価値があるわけではない。為替変動を例にとれば、一ドルイコール二二〇円が二〇〇円になったのと、一二〇円が一〇〇円になったのでは、同じ二〇円の円高でも日本経済に与える打撃は大きく異なる。(略)為替変動にしても、物価の上昇にしても、関係性のなかでとらえて初めて実態が把握できる。

二〇円には二〇円の価値があるというのはフィクションではないか。このフィクションによって日本人の平等幻想も支えられているような気がしている」。「ぼくは、物質的なお金のとらえ方はもう時代に適合していないと思う。対数目盛を普及させたい。

(森毅『万人が騙される近似値のトリック』)

マルクスの価値形態論は、交換に着目し、言語学や文学など経済学以外の分野で分析の際の隠喩として引用されることも少なくない。その代表例が柄谷行人の『マルクスその可能性の中心』である。しかし、この理論のポイントはすべてを物として扱うことにある。そのため、貨幣であっても商品として取り扱う外国為替市場に関して適合する。読み取るべきは交換ではなく、『資本論』の書き出しを見ればわかる通り、「商品」である。

価値形態論のみならず、マルクスの経済学をめぐる論考はすべてを商品として取り扱うことを前提にしている。労働者の「労働力」も資本家にとって「商品」で、その「使用価値」が欲しいため、それを買う。他方、労働者は「労働力」という商品を資本家に売るが、「価値」以上に彼らが生み出した「剰余価値」は資本家に搾取されてしまう。人間の労働は自然の物質を資源に変える。その労働も経済社会では「商品」となる。このようにマルクスにとって交換は「商品」を対象にしている。商品化できるのであれば、経済社会においていかなるものも交換できる。マルクスの「経済学批判」はこの商品化に向けられる。資本主義、特に金融は貪欲に商品化を進め、発達している。仮想通貨を始め実体がなく、サイバー空間に概念として存在するものであっても、資本主義はそれを商品化する。商品化という資本主義の考察においてマルクスの考察は依然として可能性に満ちている。

〈了〉

参照文献

柄谷行人、『マルクスその可能性の中心』、講談社学術文庫、1990年

W・テレンス・ゴードン、『マクルーハン』、 宮澤淳一訳、ちくま学芸文庫、2001年

カール・マルクス、『資本論』1、岡崎次郎訳、国民文庫、1983年

森毅、『二番が一番』、小学館文庫、1999年

『NHK知る楽 歴史は眠らない2009年10-11月』、日本放送出版教会、2009年

原真人、「(現場へ!)お金は神か:1 石貨が漫画を飛び出した」、『朝日新聞DIGITAL』、2023年11月6日 16時30分配信

https://digital.asahi.com/articles/DA3S15786202.html?iref=pc_ss_date_article

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?