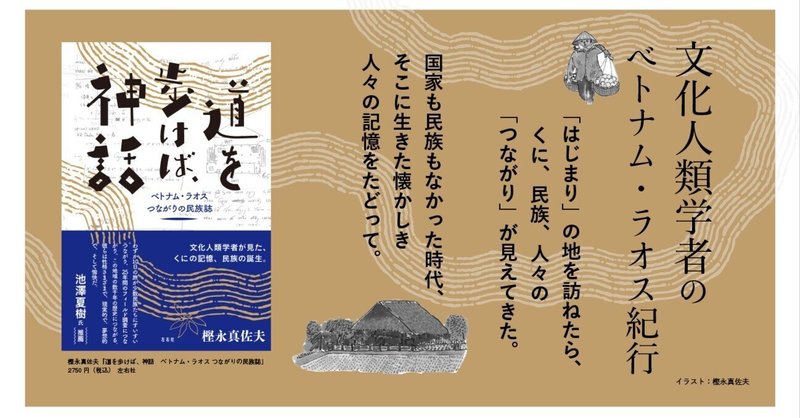

【無料公開・試し読み】樫永真佐夫『道を歩けば、神話 ベトナム・ラオス つながりの民族誌』プロローグ&第1話(一部)

ボクサーで文化人類学者の樫永真佐夫さんの『道を歩けば、神話 ベトナム・ラオス つながりの民族誌』が2023年11月中旬に刊行されます。

本書は、四半世紀にわたりベトナム・ラオスをフィールドワークしてきた樫永さんの初の紀行エッセイ。

「はじまり」の地をめぐって見えてきた、民族や“くに”の「つながり」とは?

黒タイの魔女、叩き上げのアウトサイダー研究者、現地の文化プロデューサー……樫永さんが現地で親交を深めてきた、個性ゆたかな人々とのエピソードを交えながら、二国の歴史をたどります。

刊行を記念し、プロローグと第1話の一部を無料公開しています。

*本ページは試し読み用に作成したもので、実際の紙面とはデザインが異なります。

プロローグ

二〇一九年秋の暮れ、ハノイからルアンナムターまで約八〇〇キロ、十日間の旅をした。

「ラオスに連れて行ってもらえませんか」

きっかけはS氏のこんな誘いだった。

S氏とはかれこれ二十年のつきあいになる。彼は、世界各地の民族雑貨、衣装、フェアトレード食品、民族学関連書籍などの販売のみならず、研究者、探検家、作家、記者、マスコミ関係者、財界人などとの幅広いつながりを生かし、講演会、映画上映会、旅行企画、出版まで手がける事業家として、五鋮年近くも民族学の社会的営みを支え続けてきた。

そんな偉大な先輩にお声がけいただいて断るわけにはいかない。それに行くなら早いにこしたことはない。というのは都市部のみならず、地方でも近年の変化は激しいからだ。

たとえばラオス国境に近いベトナム西北部にある、わたしが長くかかわってきた黒タイとよばれる人々が暮らすとある村でも、二〇〇〇年代以降の変化はあまりに大きい。電気が来るのとほぼ同時に、テレビ、バイク、ケータイ、ガスが村中に普及した。伝統的な染織は廃れて民族衣装を身につける人も減った。

物質面の変化だけではない。テレビの普及にはじまる情報化と都市化は、土地の人のことばも精神も変えた。たとえば村では黒タイ語で話すのがあたりまえだったのが、ベトナム語使用がどんどん増えている。また、慣習に詳しい古老たちはつぎつぎと世を去り、そのいっぽうで、若者たちはスマホを手にして町や都会へ去ろうとしている。ラオスにしても、状況は似ている。

わたしが乗り気になったのには、個人的な理由もある。以前は一年のうち日本にいる期間の方が短かったくらいなのに、二〇一〇年代になると現地を訪ねるのも一年に一度、十日程度にまで減った。しかもいつも同じところで、同じ人にしか会っていない。だからS氏を案内がてら久しぶりの土地も訪ね、久しぶりの人にも会ってつながりを確認したくなったのだ。

ふりかえると、S氏が最初に口にしたのは、ラオスの村で染織を見たいという素朴な希望だった。わたしは、ルアンナムターなら黒タイの村にツテがあり、いくつかの民族の村で布づくりが見られるだろうと答えた。

どうせ黒タイの村に行くのなら、やっぱり本家本元のベトナム側にある黒タイの村も訪ねた方がおもしろい。陸路での国境越えとあわせて提案すると、それがS氏のツボにはまって、「そんなの、ふつうの旅行者にはゼッタイ無理ですよ!」とむやみに興奮してくれた。

せっかくだから、数十もの民族が雑居する東南アジア北部山地の地域性を存分に堪能してもらおう。そんなわけで陸路の始点はハノイ、終点をルアンナムターと決めた。するとほぼ必然的に国境越えはタイチャンになった。

次に、この三つの点をどうつなぐかだ。

タイチャン国境までのとおり道に、ナーノイ村とディエンビエンフーがある。ナーノイ村はラオスにとって建国の始祖クンブロムの誕生地だし、ディエンビエンフーはベトナムにとってフランスによる植民地支配からの独立を決定づけた栄光の戦勝地、しかも黒タイにとっては始祖ラン・チュオンゆかりの地だ。なら、ラン・チュオンの生誕地ギアロもはずせない。こうなったらついでにハノイからギアロへの道すがら、雄王神社も横目に見ていこう。雄王は政府公認のベトナム建国の祖なのだから。

ハノイからルアンナムターにいたるルートはこのようにして決まった。八〇〇キロに及ぶ一本の長い線が、ベトナムという国、黒タイという民族、ラオスという国の「はじまり」の地をつないでいる。S氏が所望する染織の手仕事については、道すがらそこかしこで見ることができるだろう。

二〇一九年十一月二十二日、われわれはハノイへと旅立った。結論からいえば、旅は順調だった。予定していた場所すべてを訪れ、会う予定だった人にもすべて会い、予定どおり十一月三十日にルアンナムターをあとにした。

だが旅を終えたわたしには、大きな悔いがあった。その理由は、S氏に対して現地の旅行ガイドとして十分な役割を果たせなかったことだ。

出発前は、ハノイでS氏にベトナムに詳しい知人たちを紹介し、わたしがかつてそこでどのように過ごしていたのかを披瀝し、ベトナムでもラオスでもふつうの観光客が来ないとっておきの場所に案内し、現地の知人たちを紹介し、また夜ごとにその日の復習と翌日の予習を饒舌に語るつもりだった。

だがハノイに着いた日のまさにその夜、わたしはいきなりの体調不良に陥った。喉の痛みと激しい咳により、口をきくのさえままならなくなった。こうなると、S氏に旅を味わい尽くしてもらおうというサービス精神など、あっけなくふっ飛んだ。旅のあいだ、わたしはできるだけ喉を休め、カラダも休め、スケジュールをこなすことだけに心を砕いていた。ついにS氏持参の常備薬を抗生物質からなにからすべて巻き上げ、S氏にいたわられ続け、そのおかげで無事帰国したのだった。

ガイドが客の足を引っ張るとは、なんというテイタラク!

そんなわけで、せめてもの罪滅ぼしに、わたしが現地でなにを語りたかったのかを書くことにした。もちろん、これは自身のおさらいのためでもある。

おさらいして、感心した。国や民族の「はじまり」って、たくさんあるものだな、と。

そして気づいた。「はじまり」が共同体を本質から支えているのだ、と。だから「はじまり」の時と場所は記憶され、共同で「はじまり」を思い出し、メンバー同士の「つながり」を確認する儀式や祝祭が繰り返される。

一口に共同体といっても、いろいろある。ベトナムやラオスのような国民国家だったり、黒タイやキン族のような民族だったり、地域統合体としての「くに」だったり、もっと小さい地縁集団としての村だったり、血縁と婚姻関係でつながる親族だったり……。つまり、ここでいう共同体とは、メンバーシップが明確で、メンバーそれぞれに役割や義務があり、そのかわり困ったときには助けを期待したい人たちの集団のことだ。しかし家族や近親者ならいざ知らず、お互いに顔も名も知らない、ことばを交わしたこともないメンバー同士までもが、共同幻想を等しく更新して「つながり」を確認し合うには、なにかきっかけが必要だ。そのきっかけとして、「はじまり」はおあつらえ向きだ。というのは、「はじまり」は自分たちの「つながり」の理由について、そもそもから教えてくれるからだ。なぜ自分たちの今日がこうなのかについても、解釈するヒントを与えてくれるかもしれない。

「はじまり」の場に実際に立ち会った人なんて、年月が経てばいなくなるものだ。たとえどんな記録やモニュメントが残されていたところで、「はじまり」をめぐる生々しい記憶は風化し、あいまいになる。だから「はじまり」はあとからでもつくられる。逆説的だが、「はじまり」があって共同体ができるというより、共同体が「はじまり」をつくるのだ。共同体の「つながり」のために!

「つながり」……そういえば、このことばを東日本大震災のころからやたら耳にするようになった。ケータイやスマホのコマーシャリズムともむすびついて、無条件にすばらしいものとされている響きがあった。

わたしはそのことに少し違和感があった。「つながり」とは思いやり、助け合い、人情などで人を孤独から守ってくれるいっぽうで、きつく人を縛り重たくのしかかる息苦しいものではないか、と。

思い返せばベトナムやラオスで、黒タイの人々がたくさん暮らす地域にハマっていたころ、わたしの身と心はどっぷりと濃い「つながり」のなかにいた。黒タイの村人の生活習慣や思考回路を体得しようと、ある家族のなかに交じって衣食住を共にし、労働や作業に参加し、感情を打ち明け合うことなどもしていた。

この「つながり」は、ときにわたしをどこまでも優しく温かく包み込み、ときに激しく悩ませた。「つながり」ある世界には無数の愛憎が渦巻いているからだ。都会暮らしの気楽さも「つながり」を断てることにあったはずだ。

しかしよくよく考えてみると、今求められているのはそういう「つながり」ではない。そもそも共同体など志向していない。メンバーシップも、メンバーの役割も、義務も、ガチガチだったらしんどい。自閉的で気詰まりも煩わしさもない、互いに傷つけ合わない心地よい「つながり」だ。「はじまり」なんてのも面倒くさい。「いいね」とか、「かわいい」とか、耳触りだけよくて中身のないメッセージの交換で孤独を回避して、しんどくなったら断てる、そんな自由な関係性なのだ。しかもスマホというテクノロジーには、そんな快適な「つながり」に満ちた美しい世界への扉を開いてくれる期待があった。

こうしたスマホ的「つながり」を、旅から戻ってまもなくはじまったコロナ禍はさらに後押しした。他人との濃厚接触が悪となり、対面での直接的なコミュニケーションはかなり制限され、パネルや機器が介在する間接的なコミュニケーションを促したからだ。

わたしがいた黒タイの村にも、コロナ禍で足を運ばなかった四年のあいだにスマホは行きわたっていた。隣近所の村人同士でさえスマホでやりとりしている。そんな現実を、皮肉にもSNSによる村の若者との「つながり」のおかげで知った。

こうなるとS氏との旅が、濃厚接触あってこその親密さだった前時代最後の思い出になった。そうと気づけば、民族や国民の「つながり」について考えるべく、「はじまり」の神話の地をめぐって旅した十日間の意味も変わってくる。旅の回想が、わたしがベトナムとラオスに心を置いていた四半世紀の回想への入り口になった。ハノイからルアンナムターへと道行き、歩き、そして出会った土地ごとの神話を、あとでじっくり吟味していると、わたしがそれぞれの土地で深い「つながり」を得た人たちが、次々と思い出のなかからあらわれてくるのだ。その人たちがどのような「つながり」のなかで生きてきたのか、改めて思いを馳せずにはいられない。

その人たちの人生は、その「つながり」ゆえのものだった。だとすると、その人たちの「つながり」について書くことは、その人たちが生きてきた時代のベトナムとラオスの生活誌を書くことだ。次にはじまる十一話で、旅の道順に沿ってわたしはそれを書き綴る。思い出も、ウワサ話も、神話も、歴史もいっしょくたに、旅の回想として。

とはいえ、ひとえに昔を懐かしもうというのではない。これから先も、この旅の地を訪ねれば、豊穣で明るく歴史ある風土が、旅人を優しく包み込んでくれるだろう。屈託ない無数の笑顔が、温かく迎えてくれるだろう。だから、旅心を誘い、旅の道しるべとなる話、土地への興味が増す話を届けたい。神話はいつも、今のものとしてあったのだから。

さあ、出発しよう。神話の旅の玄関口、ハノイへ。

第1話 ハノイの日本人

アメリカとの戦争も、市場経済化前の貧窮も、ベトナムにとってもはや過去の話だ。

各国の工場用地に猛烈な勢いで沃野が浸食されていく紅河デルタのさまを、着陸間近の窓から目の当たりにしてそう思った。

ハノイ、ノイバイ国際空港の国際線ターミナルは新しく二〇一四年に竣工した。だが利便性に富んでいるはずのこの超近代的な大ターミナルに、いとも簡単に吸い込まれた旅客がすんなり外に吐き出されはしない。建物や機械などのハード面に、効率よくそれを動かす人や技術というソフト面が伴っていないのだ。それでこそベトナム。やたらに時間がかかった。

長い廊下の先にある入国審査カウンター前にたどり着くと、ただの人だかりに近い長蛇の列。しかも不運にも並んだ列がハズレだった。

半分は嫌がらせだろう、カウンターの係官の動作がやけにノロい。おまけに権威を見せつけるためだけの睥睨を、動作のあいだにいちいち差し挟む。「まだ生き残っていたのか」と、冷戦期の遺習との久々の邂逅に苦笑した。

わたしははじめてこの空港に降り立った一九九四年夏の日のことを思い出した。

タラップを下りると、神戸生まれのわたしには馴染みある神戸市バスが、神戸市内の行き先を表示したままやってきた。バスで連れて行かれた先は、大きくない役所っぽいビル。その上には広い空に向かって管制塔が力いっぱい突き出していた。

フロアに入ると、部屋に不釣り合いに大きなカウンターデスクがいくつか並んでいた。クーラーもなく暑い最中、出入国審査官はしかめ面で、やはり睨みをきかせ、大仰かつ緩慢な動作で審査業務をこなしていた。

手続きが済み、手荷物を受け取ると、外見も内装もボロっちいハノイ行きの小型バスに乗り込んだ。バスの揺れに道路の舗装の傷みを感じながら、スイギュウが草を食むのどかな田園のなかを、右に曲がり、左に曲がり、戦争中の兵器の残骸も横目に見、旧市街まで一時間以上走ったのだった。今では隔世の感がある。

オー・デー・アーがつくるベトナム

成田発の便ですでに到着していたS氏とは、手荷物受取場で合流した。わたしたちの旅がはじまった。

あらかじめ手配しておいた車に乗り込んだのはすでに午後三時。

市街地へ向かう高速道路の両側には工場がずっと続いている。トヨタ、キ ヤノン、ホンダなどの工場もその地区にある。行き交う車やバイクもトヨタ、ホンダ、ニッサン、ヤマハ、カワサキなど日本製だらけ。

日本とちがうのは、右側通行であること、車よりバイクがとにかく多いことだ。道路の混沌状況も喧噪もまったくちがう。取り締まり強化のおかげで「ノーヘル」の人はかなり減ったが、あいかわらずどう見ても重量超過の荷を積んだバイクは多いし、三人以上乗っている原チャリもいる。

三十分近く走って、紅河の滔々たる流れを眼下に見た。その赤茶けた濁流こそが、悠久のときを超えて雲南の山塊から土砂を削って運び、紅河デルタを穀倉地帯に変えたのだ。はるか上手の空は砂塵に霞んでいる。わたしたちは四本の高い主塔が天を刺す、長さ三七〇〇メートルのニャッタン橋の上にいた。

ニャッタン橋は、「オー・デー・アー」のおかげで「ジー・カー」がつくってくれた。ノイバイ国際空港の大ターミナルもそうだし、今は国内線ターミナルに格下げされた先代のターミナルもそうだ。

ベトナムの津々浦々で、周囲の田園風景とは不釣り合いに近代的な橋、道路、学校などのハコ物を目にすることがある。そのたび地元の人から、またか、と思うくらい「オー・デー・アー」だの「ジー・カー」だのということばを聞く。オー・デー・アーとは日本のODA(政府開発援助)、ジー・カーはJICA(国際協力機構)のこと、つまりすべては国際開発援助のたまものなのだ。

オー・デー・アーについて、わたしはS氏にこんな話をした。

二十年くらい前のことだが、黒タイの村の人が「今度はオー・デー・アーで、あそこの道路が舗装されるらしいよ」みたいなウワサ話をよく語っていた。だからあるとき、わざと聞いてみた。

「オー・デー・アーってなに?」

すると、

「ベトナムがオー・デー・アーに頼んだら、おカネ出してくれるんだろ。ホント、日本って豊かだよな」と感心している。

「まあ、そんな感じ」と前半は正しいことにして、

「ぼくがいくら貧乏だからカネくれって言っても、オー・デー・アーはなにもくれないけどね」と付け足した。

すると、

「なんだって日本は日本人にカネをやらずに、ベトナムにたくさんくれるんだ?」と、難しい質問がきたので、

「国が外国にいっぱいカネを使うと、日本のエラい人もベトナムのエラい人もきっと得するんだろう」と苦しまぎれに返した。

「ちげえねえ!」と屈託のない笑い声を上げ、

「マサオも早くエラくなって、いっぱいカセぐこったな」とオチをつけてくれて、さらに笑った。

エラくなったら、袖の下やらなんやらでたくさん儲かるという話はベトナム人にはわかりやすい。ベトナムではそれがあたりまえで、まわりの誰かがエラくなっておこぼれにでもあずかれないかな、とさえ思っている。科挙合格者に一族郎党ぶら下がってみなハッピー、という中国やベトナムではあたりまえのセーフティーネットの思想がしっかり根付いているのだ。

もちろん汚職の取り締まりはどんどん強化されている。とはいえ、賄賂までいかなくとも二重帳簿で差額をせしめるようなことや、紹介料のピンハネなど中間搾取の横行が、ベトナムの自力での発展を阻害していることも事実だろう。

司馬遼太郎は、米軍の撤退でいわゆるベトナム戦争は終結したとはいえ内戦は続いていた一九七三年に、サイゴンを訪れ取材し、こんなことを書いた。

このおそろしいほどに機械の修理などに器用で、物事の主題をのみこむ上で利口で、そしてあきれるほどに働き好きのこの民族が、この豊饒な土地の上に近代国家をつくれば東南アジアでぬきん出た国になるにちがいないことは、たれもが考える。私も考える。ただし重要な条件を必要とするであろう。戦争と汚職さえなければ、である。

東京:サンケイ新聞社出版局、1973年

司馬の言う戦争は終わり、サイゴンが陥落して社会主義国となり四十年以上経つ。だが、あいかわらずもう一つの条件克服のハードルは高いようだ。(つづく)

樫永真佐夫(かしなが・まさお)

1971年兵庫県生まれ。2001年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。専門は文化人類学、東南アジア民族学。第6回日本学術振興会賞受賞(2010年)。現在、国立民族学博物館教授、総合研究大学院大学教授。主著書として、『殴り合いの文化史』(左右社、2019年)『黒タイ歌謡〈ソン・チュー・ソン・サオ〉 村のくらしと恋』(雄山閣、2013年)、『黒タイ年代記〈タイ・プー・サック〉』(雄山閣、2011年)、『ベトナム黒タイの祖先祭祀 家霊簿と系譜認識をめぐる民族誌』(風響社、2009年)など。

書籍の詳細はこちらから

https://sayusha.com/books/-/isbn9784865283921

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?