急に止まった文化経済社会。揺り戻しに期待したくなる僕の中の変化

今朝、ひさしぶりに音楽が聴きたくなって、ながらく棚の奥にしまってあったCDを引っ張り出してみた。寝室の奥にある棚の中で、ホコリをかぶっていたCDたち。学生時代は2000枚以上あったが、いまでは150枚ほどに減っていた。

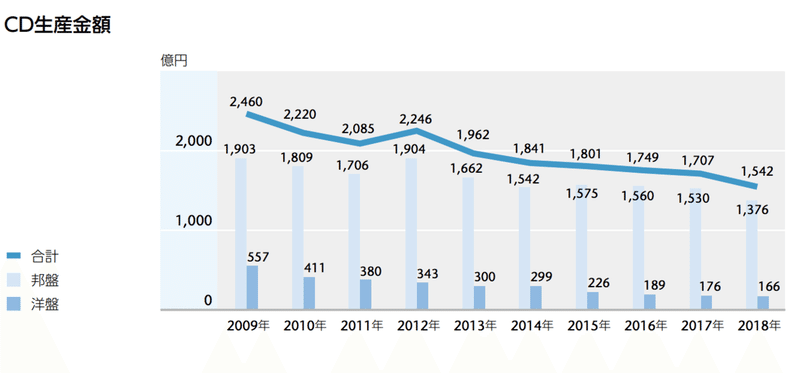

一般社団法人日本レコード協会によれば、10年前には2,460億円あった日本の音楽CDの市場規模は、現在は1,542億円までに落ち込んでおり、右肩下がりの傾向に歯止めがかかる気配はない。

ポータブルプレーヤーやスマホの爆発的な普及、そして街中に音楽が溢れたため、CDのような「フィジカル」は今の生活にはあまり必要されなくなっているのだろう。

これまで働き始めてから20年間、興行ビジネスに関わってきたおかげで、仕事以外で音楽を聴く習慣は、ほぼなくなっていた。そんな僕がCDを引っ張り出したのは、新型コロナウィルスの影響で、急に音楽に触れる機会がなくなったために、自然と身体が欲したのだろう。

「これまで都会で過ごしてきた日常には、どれだけ音楽が氾濫していたのだろうか」と少し怖くもなるが、これまで知らぬうちに音楽を浴びせられていた僕が、音楽が無くなった途端に音楽を欲するようになったのは、なんとも興味深い変化だった。

消えゆく公共文化発信装置

街には様々な文化発信拠点があるが、いまその役割を担ってるのは民間事業者の施設やお店だ。かつて文化発信装置としての役割は公共文化ホールが担うものと期待され、各地で建設が進んだが、「ハコモノ行政」などと揶揄されたように、ハコはできても、ソフトがない状態になった。せっかくの税金でホールを建てても、そこで文化が生まれなければ、建設当時の期待に応えられたとは言えないだろう。

※自主事業を多数開催し、文化発信を続けている気概のあるホールも、もちろんある。

そしていま、文化を根付かせることができなかった公共文化ホールはその役割を終えようとしている。近年は、40年以上も前に建てられた全国各地の公共文化ホールが相次いで閉館しているが、その多くは老朽化したことが主な理由だ。財源に乏しい地方の自治体が、公共ホールを維持していくことができなければ、閉館という判断も仕方ないことだろう。

ちなみに、「いやいや、ハコは全然足りてないし、エンタメ業界はハコ不足で困ってるよ」という人がいる。実際、ハコ不足の問題は、業界内では深刻な問題で、民間企業が大型施設の建設・運営に乗り出すニュースが相次いだほどだ。だから、一方で閑古鳥が鳴いているホールが多数あること自体が、不思議な現象のように思われる方もいるかもしれないが、僕が知る限り、このような議論は、少なくとも、20〜30年前から起きていた。 結局ハコ不足の問題は、「音響や照明、客席などの設備、搬出搬入口の使いやすさ、アクセスなど、中・大規模興行での利用に耐えられる公共施設が少ない」ということが理由であり、一部の経済活動に耐えられるホールに会場の利用予約が集中しているということなのだろう。

壊滅的危機の文化経済に揺り戻しは起きるのか?

いま新型コロナウィルスの流行により、音楽やスポーツをライブで楽しむという極めて文化的な楽しみは、日本から、そして世界から消えつつある。

「コト消費」という言葉が流行し、文化が市場の座標軸となっていた日本の文化経済社会。2020年の東京オリンピックに向けて、音楽やスポーツ、観光、食などの文化産業はここからさらに求心力を高めていくはずだった。それが新型コロナウィルスの登場で一転した。ウィルスが登場してたったの4ヶ月程度で我が国の文化経済活動は存亡の機に直面しているのだ。

この危機に、多くのアーティストたちはYouTubeやZoomなどのプラットフォームを使って、音楽で世界を繋げようとしている。アスリートも自宅でできる練習方法を公開するなどして、スポーツの力でなんとか大衆を元気付けようと、今できることを模索している。

これまで、西洋文化に目を向け続けてきた僕たちが、日本人としてのアイデンティティを再認識し始めていた矢先の未曾有の出来事。しかし何事にも必ず反動はある。急にストップした文化経済は、再び時計の針を進めることができるのか。文化への強烈な回帰が再び訪れるよう、いまは自分の中に起きている変化を感じていたい。

瀬川泰祐の記事を気にかけていただき、どうもありがとうございます。いただいたサポートは、今後の取材や執筆に活用させていただき、さらによい記事を生み出していけたらと思います。