土着への処方箋——ルチャ・リブロの司書席から・12

誰にも言えないけれど、誰かに聞いてほしい。そんな心の刺をこっそり打ち明けてみませんか。

この相談室ではあなたのお悩みにぴったりな本を、奈良県東吉野村で「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」を開く本のプロ、司書・青木海青子さんとキュレーター・青木真兵さんが処方してくれます。さて、今月のお悩みは……?

〈今月のお悩み〉仕事に全力投球しすぎてしまう

ぼくの悩みは、仕事に邁進しすぎてしまうことです。

仕事には集中力や気力、体力などを適度に注ぎ、プライベートも大切にしながら、余裕を持って暮らすのが理想なのですが、どうもそのバランスがうまく取れないのです。

手抜きをしたいというわけではありません。野球選手だって、打席のたびに力の限りバットを振り抜いたりはしませんよね。状況に応じて球を見送ったり、バントをしたりする。でも自分の場合、仕事となると、すべてのボールに全力でバットを振ってしまうのです。

一日中バットを振りまくり、ヘトヘトになってようやく「今日も力をうまく抜けなかった」と我に返る。その繰り返しです。これを続けていたら、いつかボロボロになってしまうのではないかと不安になります。

仕事自体は好きで、続けたい。だからこそ働き方を改めたいのですが、どうすれば全力でバットを振りまくる日々に、「待った」をかけられるでしょうか? (30代・男性)

◉処方箋その1 青木海青子/人文系私設図書館ルチャ・リブロ司書

『カラフル』

森絵都著 理論社(現在は単行本は講談社、文庫は文春文庫)

「自分にホームステイ」してみよう

これは、1998年の刊行以来、読み継がれている青春小説です。

生前に罪を犯したために、輪廻のサイクルから外された「ぼく」は、天使業界の抽選に当たったことで、人生再挑戦のチャンスを得ます。それはなんと、自殺未遂をした少年・真(まこと)の体にホームステイして、自分が犯した罪を思い出すという修行でした。

真の体に入った「ぼく」は、真が本当は言いたかった言葉を大胆に放ち、やりたかったであろうことを何の気兼ねもなくやってしまいます。

髪の毛をムースで立ち上げて学校に行ってみたり、お母さんへのモヤモヤをはっきり口にしたり……大人しい優等生タイプだったそれまでの真なら決して言えなかった言葉やできなかったことを堂々として、周囲を驚かせます。

なぜそんなことができたのか。それは、「ぼく」が他人だからです。他人だからこそ、「ぼく」は真の人生を客観的に見ることができ、抑え込んでいた心の声を解放するかのように、真が本来優先したかったことをそのまま行動に移すことができた。他人の人生だと思うだけで、それほど動きが変わってくるのです。

わかっているのに仕事に邁進しすぎて疲れてしまう相談者さんも、「ぼく」のように、他人の人生にホームステイしていると考えてみてはいかがでしょうか。

自分はこの体に今、一時的にホームステイしているのだ——そう仮定して人生の優先順位を整理し直してみましょう。毎日職場でフルスイングしてヘトヘトになる日々を、それでもあなたは続けるでしょうか?

人生で大事にしたいことをわかっているのは本人のはずなのに、他人になるほうが大事にできるというのは、不思議ですよね。でも世の中にはお母さんや主婦、真面目な会社員など、当たり前のように自分を後回しにしている人が結構多いようにも思います。

フルスイングし続けている状態では、自分を客観視することも難しい。ぜひ一度、他人になったつもりで、ご自分の人生の優先順位を見つめ直してみていただきたいです。

◉処方箋その2 青木真兵/人文系私設図書館ルチャ・リブロキュレーター

『脱学校の社会』

イヴァン・イリッチ著 東洋、小澤周三訳 東京創元社

連続体で考える

今回のお悩みのポイントは、仕事に邁進しすぎてしまうことの比喩「打席に入るとバットを全力で振ってしまう」という言葉づかいにあると、僕は感じました。

相談者さんは自分で打席に入っているつもりかもしれませんが、実は打席に「立たされ」、バットを「振らされている」。そしてもしかしたら、「バットを振ること」それ自体が仕事になってしまっているかもしれない。ここに現代社会の、いや、近代の問題があるのです。

自分の体の限界を超えてまで働いてしまうというのも、前近代では基本的にあまりなかったこと。「振らされている」のは明らかです。

イヴァン・イリイチはウィーン生まれのカトリック神学者で、もともとプエルトリコなど中南米の途上国に赴いては現地に学校を作るなど、開発援助を行っていました。しかし、そうした開発や援助をすること自体が「人の生きる力を奪っているのではないか」と疑問を抱き、神学者から思想家へと転向していきます。二言目には「近代が」と言うイリイチに、僕は非常にシンパシーを感じています(笑)。

本書でイリイチは、前近代では自分の感じる価値と他人が感じる価値は違っているのが当たり前だったのに対し、近代に入ると個人の感覚ではない「制度」のほうに価値が置かれていくことを問題視しています。その価値となった制度が、ますます統一化・標準化されていったことで、人々の生きる力が奪われていったのです。

相談者さんが、決まったルールのある野球に仕事を喩えたように、近代とは野球の成績だけで人の評価を判断するような時代です。ルールを決めたほうがシンプルで平等、公正だという前提で、近代社会は構築されました。でもそれが常識になると、打席に立つ人(生きている人)は、自分の価値はそのルールの中で成績を残すことだけだと思ってしまうのです。この転倒をイリイチはこんなふうに述べています。

「医者が治療を受けさえすれば健康に注意しているかのように誤解し、同じようにして社会福祉制度が社会の改善であるかのように、警察の保護が安全であるかのように、度量の均衡が国の安全であるかのように、あくせく働くことが生産活動であるかのように誤解してしまう」(13頁)。

もの自体の価値ではなく、外側の制度を信じてしまうとは、そういうことなのです。

この構造の最も典型的な形であり、構造自体を生み出しているのが「学校」であるとイリイチは言います。

僕らにとって、「学校でよい成績を取ること」=「よいこと」ですよね。でもイリイチに言わせると、これは「自分の人間的成長に他人の標準が用いられること」を甘受すること。学校という制度の中で育つと、どんどん自分の価値を人に決めてもらうような人間になっていく。それで本当にいいのか? というのが、本書の趣旨なのです。

自分だけの価値を取り戻すためには、どうしたらいいのでしょうか。

近代の制度をスパッとやめればいいのか。そうではないし、そもそも簡単にやめられるものではありません。それよりも大事なことは、制度を単一で絶対的なものとして理解するのをやめ、スペクトラム(連続体)として理解することだ、とイリイチは言います。

スペクトルとは物理学用語で、右端から左端までの間が虹の七色のように、だんだん変化していくこと。イリイチはその右端を、みんなを操作するような「操作的制度」、左端を彼が理想とする「相互親和的制度」だと仮定します。

自らの主体性が吸い取られてしまうのが「操作的制度」であるのに対し、「相互親和的制度」では、自分の主体性によって、また人とネットワークを組むことによって制度を「使って」いく。お互いに影響を与え合うことによって、存在が存立し合うという発想のもと、人々が自発的に利用するのが相互親和的な制度です。イリイチの時代にはなかった今のフリースクールなどは、同じ学校という制度にしても、相互親和的なものに近いかもしれません。

スペクトラム、連続体で捉えると、仕事への向き合い方も少し変わってくる気がしませんか?

全力でやるかサボるかの二択ではない。仕事の中には、上司からさせられる仕事もあれば、自分のやりたいことを実現するためにする仕事もある。連続体として認識することで、仕事=やらなくてはいけないこと、という意識に「待った」をかけられると思います。

それに、打席にだって入る前と後があります。つい打席に入って成績を残すことがその人の人生の価値を決めると思いがちですが、人生自体をスペクトラムで見てみれば、成果を出してナンボの部分と、成果とは無縁の部分もあるのです。

打席に入っているときだけでなく、その前後も連続体として意識することで、制度に振り回されずにすむ。この連続性を取り戻すことこそが、僕らが呼ぶ「土着」への道でもあるのです。

◉処方箋その3 青木海青子/人文系私設図書館ルチャ・リブロ司書

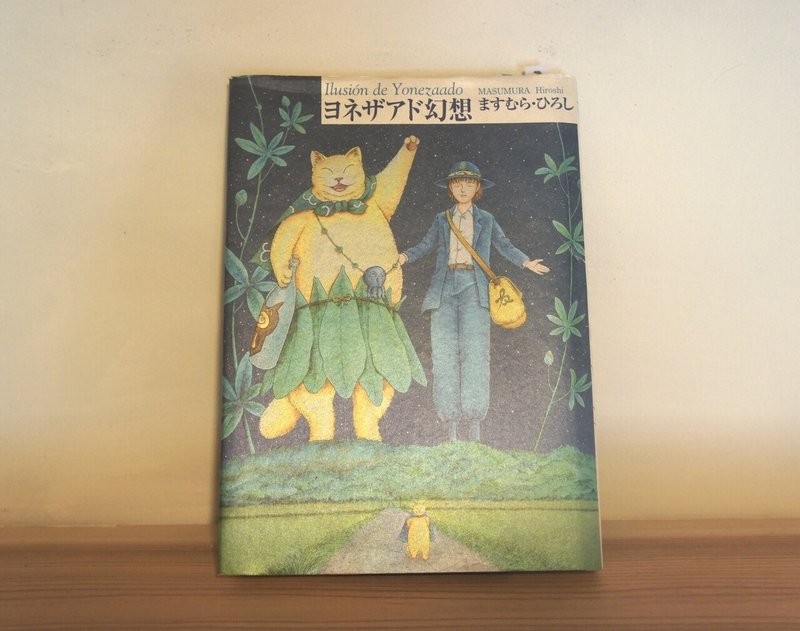

「心の耳」『ヨネザアド幻想 ますむらひろし作品集』

ますむらひろし著 ヨネザアド・カタツムリ社

仕事に踊らされないためには

これは猫や人間が暮らすヨネザアド大陸の一地域、アタゴオルが舞台の物語です。

この不思議な森には、傍若無人な猫・ヒデヨシとその友達が住んでいます(表紙の太っちょ猫がヒデヨシです)。

ある日、猫の新聞記者が、ニュースのネタを求めてヒデヨシの元を訪れます。記者さんはヒデヨシと行動を共にしますが、道中、不思議なキノコの胞子を吸い込んでしまいます。このキノコの胞子を吸うと、あらゆる情報が押し寄せ、頭の中に入ってきてしまうのです。

記者さんはあふれる情報に飲み込まれ、がんじがらめになって、冷や汗をかくほどの大パニックに陥りますが、一方のヒデヨシはどこ吹く風。症状が治る薬効がある木の実を夢中で食べまくるみんなを横目に、「俺にはそんなグミはいらないのよー」と、のんきなものです。

現代社会における仕事も、これと同じなのではないかと思います。記者さんが情報に踊らされてしまったように、バットを振らされている、踊らされている部分が大きいのではないか。「踊らされる」といえば、村上慧さんも『家をせおって歩いた』(夕書房)の中で仕事のことを「決められたダンスを踊る」と表現されていましたよね。

さて、ヒデヨシの様子をみた記者さんは、弟子入りを申し込みます。その後ヒデヨシの日常を見るにつけ、「なんだかこれはバカになっていくような……」と疑問を感じながらも、ついていきます。最後に記者さんが垣間見たヒデヨシの目線とは、いったいどんなものだったのか。ぜひ作品を読んで確かめていただきたいのですが、ヒデヨシがなぜ胞子の影響を受けなかったのかには、大きな示唆があります。

胞子が振りまく情報に踊らされた記者さんの姿は、表面に惑わされる現代の私たちを象徴しています。一方、「寅さん」系のヒデヨシには表面が見えていない。だからこそ本質にまっすぐ近くことができていたのではないか。仕事においても、表面に惑わされず、本質の部分を見据えて取り組めるようになることが、ヘトヘトにならずにすむ秘訣なのかもしれません。

〈プロフィール〉

人文系私設図書館ルチャ・リブロ

青木海青子(あおき・みあこ)

「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」司書。1985年兵庫県神戸市生まれ。約7年の大学図書館勤務を経て、夫・真兵とともにルチャ・リブロを開設。2016年より図書館を営むかたわら、「Aokimiako」の屋号での刺繍等によるアクセサリーや雑貨製作、イラスト制作も行っている。本連載の写真も担当。奈良県東吉野村在住。

青木真兵(あおき・しんぺい)

「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」キュレーター。1983年生まれ。埼玉県浦和市に育つ。古代地中海史(フェニキア・カルタゴ)研究者。関西大学大学院博士課程後期課程修了。博士(文学)。2014年より実験的ネットラジオ「オムライスラヂオ」の配信がライフワーク。障害者の就労支援を行いながら、大学等で講師を務める。著書に妻・海青子との共著『彼岸の図書館—ぼくたちの「移住」のかたち』(夕書房)、『山學ノオト』(エイチアンドエスカンパニー)がある。奈良県東吉野村在住。

◉本連載は、毎月1回、10日頃更新予定です。

◉ルチャ・リブロのお2人の「本による処方箋」がほしい方は、お悩みをメールで info@sekishobo.com までどうぞお気軽にお送りください! お待ちしております。

◉奈良県大和郡山市の書店「とほん」とのコラボ企画「ルチャとほん往復書簡—手紙のお返事を、3冊の本で。」も実施中。あなたからのお手紙へのお返事として、ルチャ・リブロが選んだ本3冊が届きます。ぜひご利用ください。

◉ルチャ・リブロのことがよくわかる以下の書籍もぜひ。『彼岸の図書館』をお求めの方には青木夫妻がコロナ禍におすすめする本について語る対談を収録した「夕書房通信」が、『山學ノオト』には青木真兵さんの連載が掲載された「H.A.Bノ冊子」が無料でついてきますよ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?