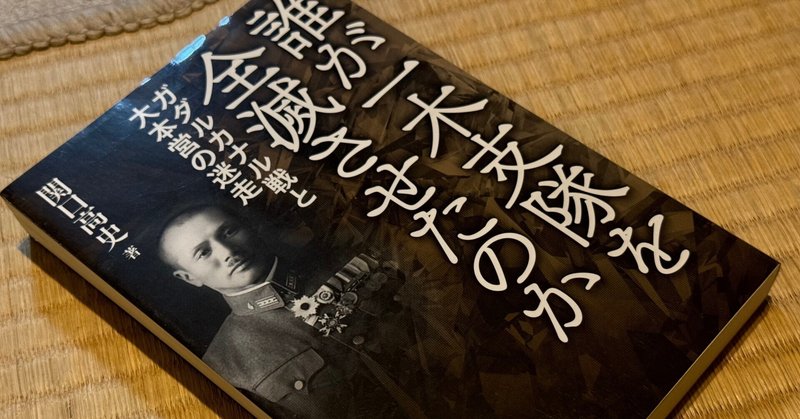

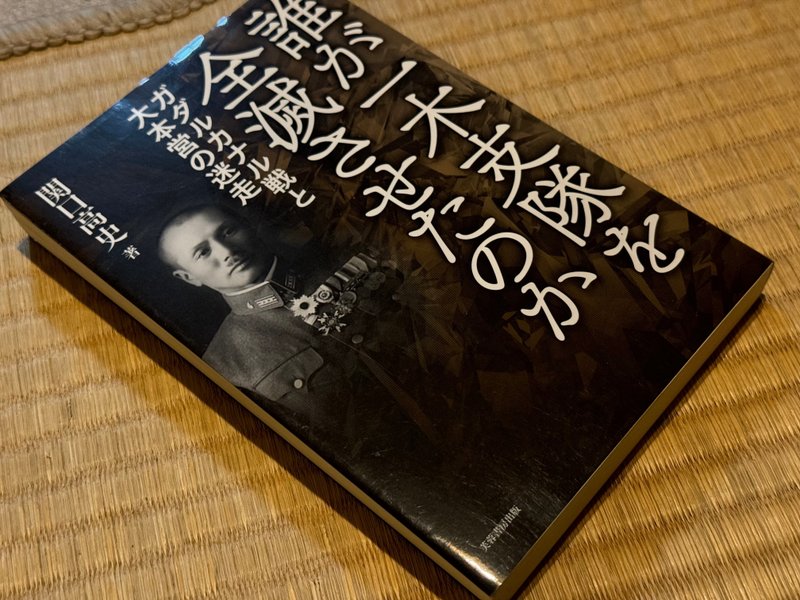

長野県出身の軍人 一木清直大佐…盧溝橋事件とガダルカナルの落差はなぜか

1942(昭和17)年8月、米軍の上陸したガダルカナル島へ反撃のため上陸した一木支隊の戦い。待ち受ける米軍に突撃して壊滅したその戦いに違和感を感じたのは、1937(昭和12)年7月の、盧溝橋事件における一木清直少佐=長野県高森町出身=の対応を知ったときでした。以下、当時の新聞や元防衛大学校准教授・関口高史さんの著書「誰が一木支隊を全滅させたのか」より、一木清直大佐の事をご紹介します。

一木少佐は1936(昭和11)年5月、支那駐屯軍歩兵第一連隊第三大隊長に任命されて、北京の豊台へ赴任しています。本書によりますと、その翌年の1937年7月7日、北京郊外で夜間演習を終了したところ、演習終了を知らなかった兵が空砲を発射、「それに応じるかのように別の方向から銃声が響いた。第八中隊長清水節郎大尉は、銃声が実弾のものと知り、直ちに呼集ラッパを鳴らし、兵隊を集結させた。その際、ラッパの音が響く方向へ、さらに実弾十数発が撃ち込まれた」(「誰が一木支隊を全滅させたのか」より。以下、本書)。

既に官舎に戻っていた一木少佐は報告を聞くと、連隊長牟田口廉也大佐に報告。部隊を盧溝橋まで前進させて中国側と交渉すると腹案を話し、連隊長もそれを追認しました。そして盧溝橋近くの一文字山を占領したところ、また発砲があり、そこへ連隊長から電話で次の指示が来たのでまた撃ってきたからどうしたらよいか尋ねると「軍人が敵から撃たれながら、いかがしたらよいかなぞと、訊くやつがおるか!」(本書)と怒鳴られます。

ここで一木少佐は『これはすこぶる重大問題だから「本当によろしいのでありますか」と重ねて尋ねた』(昭和13年7月7日付信濃毎日新聞)といいます。本書でもこのやり取りを取り上げ「この行動が一現場の問題だけではなく、国際問題へ発展すると予想できたからだ」と分析している通り、一木少佐は広い視野を備えた優秀な人物であることが明瞭でした。

それだけに、ガダルカナルでは隊長として部隊を突撃で全滅させたとされる戦い、敵をなめていたとされる「ツラギもうちの部隊でとってよいか」との言葉。そのいずれも、この時と同じ人物とは思えない落差がありました。そのもやもやした思いに、一つの解答を与えてくれたのが本書でした。

一木大佐のガダルカナル島攻撃前、敵情に関する情報は「退却中の2000人」でした。実際は1万人のところ、本書はなぜ2000人と伝えられたかを追うことで、当時の陸海軍の確執、大本営と現地十七軍の溝を明らかにしていきます。米軍の兵力を1個師団と正確にとらえる機会がありながら、それぞれの思惑が都合のよい数字を選んでいき、最終的には「あるもので頑張る」という軍の不文律に行き着いてしまう…。

それにしても「現地部隊の士気に配慮し、都合の良い情報を積極的に伝え、都合の悪い情報は徹底的に無視」といった理由が敵軍の過小評価につながっていったという分析には、背筋が寒くなり、また現実でもよくあることだと納得しました。その事情を知ればこそ、大本営の指示は絶対だが板挟みになった参謀が中途半端に一木大佐に説明する場面で、一木大佐も不信を感じて探るように先のツラギの発言になった―との指摘は腑に落ちるものがありました。

そして、実際の戦闘場面。一木支隊の行動を部隊長の心理状況や部隊の置かれた環境から再現していく様子は、筆者が防衛大学に籍を置いていたからこその分析があり、説得力につながっていました。

例えば、手持の兵力や物資で出来得る限りの偵察行動をしていたことは、敵情がいかにあろうとも作戦を遂行するという日本軍の側面しか知らなかった自分にとって意外でした。そして敵の姿が見えない中で進まざるを得ない決断に追い込まれたのが、結局短期決戦しか見込んでいなかった当初の見積もりに縛られての結果であったこと、胸が痛みます。結果として、米軍が十分な準備をした場所へ飛び込まざるを得ない形となり、ガダルカナルの第一回攻撃は部隊の全滅で終了します。

また、軍旗や一木大佐の最期については不明で、いくつもの説がありましたが、本書は集めうる証言や記録を吟味することで一つの結論を出していました。それぞれの証言や記録を突き合わせつつ、その言葉がどういう状況から発せられたのかなど、背景まで含めて情報の質を吟味し、より現実に近いであろうものをえりすぐる地道な手法の連続で、手間はかかりますが、感情を入れずに研究者としてまとめた文章は、これまでの猪突猛進の一木大佐の姿を塗り替えるものとなっていました。

◇

自分たちの先祖がかかわった歴史を吟味する時、こうではないかと推論するのはともかく、こうであってほしいと期待しつつ論を進めるならば、それはガダルカナルの1万の米軍を2000と判断した当時のような状況に陥る危険があります。筆者は、分析と思い入れを巧みに区別し表現しておられました。これが、どんな立場の人であってもこの本の内容にうなずける構成につながったことは言うまでもありません。自分がこの本をお勧めするのも、このような分析手法を学べる書となっているからです。

ところで、長野県人としてうれしいのは、ともすれば「静岡県出身」とされる一木清直大佐を、長野県下伊那郡高森町の出身であると明記していただいたことです。盧溝橋の衝突を報じた1937(昭和12)年7月13日付信濃毎日新聞すら「負傷に屈せず敵を撃退した…一木清直氏は下伊那郡市田村下市田出身と判明した」と書いているほど、当時でも長野県では知られていなかった方です。日本陸海軍総合辞典でも静岡県出身と誤っていたほど。ただ、これは一木さんが養子先を大切にしていたことの反映でもあったようです。

◇

もう一つ長野県関連でいえば、一木大佐がガダルカナルへ向かうため乗船した駆逐艦「嵐」の属する第4駆逐隊司令、有賀幸作大佐は長野県上伊那郡辰野町の出身。一木大佐と同じ伊那谷で暮らしていますので、二人が艦内で言葉を交わしていたら、どんなであったろうと想像が膨らみました。有賀大佐は、後に大和艦長として沖縄特攻に出向くことになります。いずれ、取り上げてみたいと思って居ます。

ここまで記事を読んでいただき、感謝します。責任を持って、正しい情報の提供を続けていきます。あなた様からサポートをしていただけますと、さらにこの発信を充実し、出版なども継続できます。よろしくお願いいたします。