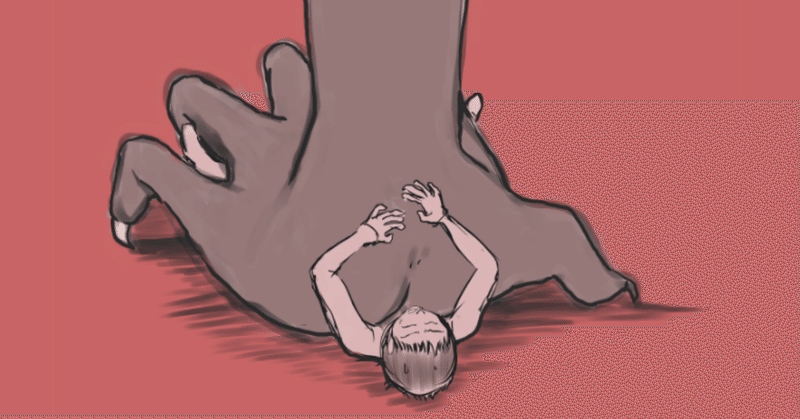

毒親に毒されないために、今やるべきこと

『家族の仲は悪くない(だけど、一緒にいるとストレスだな・・。)』とか『親が大切にしてくれているのは分かる(けど、なんで言いなりにならないといけないの?)』と感じることってありませんか??

最近よく耳にするようになった“毒親”というワード。

程度の差はあれど、子どもが親子関係に単にストレスを感じるだけじゃなく、「いつも親の言いなりになっている気がする」「ついつい親の顔色を伺ってしまう」「言われなくても親の期待に応えようとしている自分がいる」「家族仲は良いのに家にいるのが窮屈(なぜか孤独感を感じる)」という経験があるんだとしたら、親は少なからず自分にとっての“毒親”になっている可能性があります。

「親と一緒にいる=ストレス」だから毒親とは言い切れないけど、(親の顔がよぎって)自分の気持ちを押し殺したり、思ったように行動できないことがあるんだとしたら、親との関係性を見つめ直した方がいい。

“毒親”という存在から解放されて自立(自律)することは、本当の自分自身に還るとともに、元々手にしている才能を目覚めさせることにも繋がります。

【毒親の仕組み】親の思い込みやトラウマが子どもに悪影響を及ぼす?!

昨日の“ザ!世界仰天ニュース”で毒親特集やってたけど、やっぱり「毒親」って呼ばれる人には何かしらのトラウマや思い込みがあるんだよね。

例えば「料理は毎日、母親が作るもの」「しつけは厳しくするべき」「子どもは親の言うことを聞くのが絶対」「子どもは親の気持ちを分かってくれる」「子どもは親の期待に応えるもの」そんな風な思い込みを持つことによって、無意識に子どもを独占したり、拘束したり、依存させていたりする。

そして、それは親自身も更に親の影響を受けてトラウマを抱えていることが多く、子どもの頃のネガティブな経験が記憶として残っているがために、子どもに対しても同じことを繰り返していることがあります。

また、ここで厄介なのは、親は「良かれと思ってやっている」ということ。

自分が受けてきた教育やしつけ、親からの歪んだ愛情の形が正解だと思い込んでいるため、悪意なく同じことを繰り返している場合がほとんどなのです。

ちなみに私の両親は完全なる毒親か?というと限りなくグレーではありますが、私がHSP(繊細すぎる人)であるがゆえに母親の感情の起伏に振り回されやすかったり、親の顔色ばかりを伺うようになっていたり、親の期待に応えようとするばかりで自分の意思表示ができなかったり、過保護な親に甘えきっていたせいで依存的な状態になっていました。

「感情の起伏が激しい」か「気分のムラ」がある親の元に生まれた子どもがHSPだと、愛情を誤って認識しやすい。

— Natsumi@繊細人の才能をみつける人 (@Giftproducer723) November 25, 2022

親の感情や気分に振り回されてメンタルが不安定になったり、親の気持ちが理解できなくて、自分にきちんと愛情が向けられているのかが分からなくなってしまうの。

特に親に依存的だった自分に気づかされたのは、看護学校に入ってからのこと。

人に意見を求められても“相手がどんな答えを求めているか?”がまず先に頭に浮かんで自分の意見が素直に伝えられなかったり、バイト漬けで授業中に寝ていたにも関わらず『ノートは誰かに写させてもらえばいい』と友達に甘えてろくに勉強をしないで過ごすこともありました。

「これぐらい自分でやりなよ!」と人に言われて、初めて“依存している自分”に気づけたんです。

“自立(自律)したい”と思うようになったのはそれから。

人に何かを任せないと何も出来ない自分に嫌気が差して、初めて『もっと自分でできるようになりたい』『人任せな生き方はもうしたくない』『誰かに甘えてばかりの生き方なんて恥ずかしい』と思うようになりました。

毒親と“普通の親子関係”になるために重要なこと

毒親に厳しく育てられてきた人や、厳しく育てられてきたことで大きなトラウマを抱えるようになった人は、普通の親子関係を築くことなんて想像できなかったり、そんなことは無理だと思っている人もいるかもしれません。

たしかに親のトラウマの大きさ(または、その子どもの心の傷の程度やトラウマの大きさ)によっては、普通の親子関係を築くことが難しかったり、かなりの時間が必要なこともあるかと思います。

ですが「普通の親子関係を築くのは絶対に無理だ」とは言い切れません。

その理由は「毒親と子どもは距離を置いてみて初めて気づくこと」がお互いにあるからなの。

「毒親(もしくは、隠れ毒親)と親子関係を築く上で最も効果的なのは自立すること」

そう精神科医の岡田尊司先生も話していましたが、私自身の経験を振り返ってみても【自立する体験】は親と再度きちんと向き合う上で重要なことだなと実感しています。

“自立する”というと一番分かりやすいのが「一人暮らし」。

親元を離れて自分一人で生活してみると、一般的には「親の有り難みが分かる」と言われたりもしますが、毒親に育てられた子どもに関しては【人から何も指示されずに自分で選択できることの喜び】を感じたり【人目を気にせずに、自分の自由な生き方ができることへの感動】というものを実感することができます。

私は親と離れて初めて「どれだけ親に依存してきたのか」「どれだけ指示待ち人間になっていたのか」「どれだけ自分に自信が持てなかったのか」に気がついた。

— Natsumi@繊細人の才能をみつける人 (@Giftproducer723) November 25, 2022

過保護な育児は時に子どもの自由を奪う。『かわいい子には旅をさせよ』という言葉があるように、子どもには冒険させることも重要なんです。

ここで面白いのが「親への感謝の気持ち」よりも「自分の心を満たすこと」が先にあるということ。

人の心が深く傷ついている時、精神的に落ち込んでいる時は、まず先に自分自身の心を満たすことが重要。

愛情は自分自身の心が満たされて初めて人に伝えることができますが、この原理と全く一緒で毒親育ちの子どもはまず、自分自身の傷ついた心を癒やして心を満たすことが必要なのです。

そして、ひとしきり自分自身の心を満たすことで初めて「親への感謝の気持ち」が芽生え、「自分自身も人の役に立ちたい」「自分に何かできることはないか??」という考え方に転換することができます。

私の場合、一人暮らしを始めて最初の頃は親に干渉され続けていることに嫌気が差すこともありましたが、そんな親の態度は無視して「自分のやりたいこと」に没頭してからは、だいぶ心にゆとりが持てるようになっていました。

親と自分を切り離してから再度向き合うまでの期間で言うと、多分3年くらいはかかっていたと思います。

その間はあらゆるビジネスを経験して、海外を飛び回って、沢山の人との出会いもあったから親からしたら心配で仕方がなかったと思いますが(笑)

そういった自由な時間を思う存分、過ごせたからこそ、親の状況や立場を冷静に判断できるようになったし、親の言っていることも理解できるようになれたんじゃないかなって思います。

私も今までは、ウチの親が毒親だと思ってた。

— Natsumi@繊細人の才能をみつける人 (@Giftproducer723) November 21, 2022

LINEのやり取りはそっけないし、話も最後まで聞いてくれないし、語りたくても話を逸らされたり聞き流されたりするんだもん。

でも実際は接し方が不器用だったり、コミュニケーションが下手なだけだった。愛情を注がれていたことに変わりはなかったんだ。

親が毒親に育てられている可能性にも目を向けてみる

そもそも親が毒親になってしまうのは「親の親も毒親だったから」でもあります。

つまり私たちからする祖父母が毒親であるがゆえに、親もまた毒親になっている可能性があるということ。

・厳しく育てるのは当たり前

・子どもを甘やかしてはいけない

・厳しく育てれば、そのぶん子どもは成長するし忍耐力も付く

・教育やしつけをする上での体罰は当たり前

というのが昭和時代の子育てや教育であり、そういう考え方のもとで育てられたのが今の親世代。

そういう教育やしつけが当たり前で、それに耐えてきた親たちだからこそ「子どもに厳しくするのは当然」「自分が耐えてきたのだから、子どもだって耐えられるはず」と、親の誤った思い込みで“今の子どもには見合わない教育やしつけ”をしてしまうのです。

ちなみに「今の子どもには見合わない教育やしつけ」とは【今の時代背景や子どもたちの特性を無視した教育やしつけ】のことを指します。

今は昭和時代の人とは違い、繊細な子どもたちが多い。

特に子どもがHSPであった場合、たとえ親が程度の強い毒親でなかったとしても、親の思い込みやトラウマによって子どもの心を傷つけたり、依存させたり、適応障害を引き起こしてしまう可能性があります。

それに親には耐えられたことでも、子どもも同様に耐えられるとは限らない。

そこを見極めた上で教育やしつけをしていくことが、親にとってはとても重要なのです。

そして、その子どもにとっては、親たちが育ってきた背景を知ることも大切。

どうしても子どもを追い込むような子育てをしてしまったり、自分の感情を抑えられずに苦しんでしまう理由があるのかもしれないし、子どもに過度な期待をしてしまう理由があるのかもしれません。

毒親に傷つけられた心を癒やすために大切なこと

ここまで親の立場になって考えるには自分自身とも親とも相当向き合う必要がありますが、これができれば自分の心も本当の意味で癒やされるし、親を心から許すことができるようにもなります。

私も親の立場に立って冷静に現状と向き合えるようになってからは、本当に考え方が変わったし、今では『HSPがこうして毒親の元に生まれてきたのも、親のトラウマ(やカルマ)を理解してネガティブな体験を阻止する役割を担っているからなのかもしれない』と思えるようにもなりました。

それにHSPが“親の心の傷を癒やすために生まれてきた”のであれば、今までに経験したことはその傷を癒やすためには必要なことだったのかもしれません。

HSPが共感能力(共感覚)で人の気持ちや痛みが感じられるのも必然なんだとしたら、いつまでも苦しみ続けるのではなく、まずは自分自身が幸せになるためにそこから抜け出すこと。

そして自分がこの世に生きている意味を実感したいのであれば、自分自身のトラウマや心の傷を癒やすと共に、心の傷を負った親と正面から向き合うことが大切なんじゃないかなって思います。

【関連記事】

繊細人が持つ生きづらさの理由を知りたい、生きづらさを克服したい方は、こちらをどうぞ。

そしてHSPには、こちらの本もおすすめ😊

HSPが抱える毒親問題、不安型愛着の真相がすべてが詰まっています🙆♀️✨️

最後までお読みいただき、ありがとうございました💓フォローもぜひお願いします☺️♥️